文献选读 | 人们会如何看待从众者

文献选读

Coco有话说

说到从众,你会怎么想?是不是会想到墙头草随风倒?想到没有主见人云亦云?从众的确总是发生在群体生活中。人在社会生活中,有时会因为群体的压力而表现出与大多数人相一致的行为或观念,这就是从众现象。但是,人们会如何看待这些从众者呢?人们会如何评价那些按照群体决定行事的从众者呢?人们会赋予那些顾全大局、放弃个人利益的从众者更多消极品质还是积极品质呢?

本期推文将借助一篇文献,帮我们从动机的角度理解人们对从众者的评价。

研究者认为,人们对他人行为的评价,依赖于对其行为动机的判断,尤其是在评价行为善恶时,会依据自利与否推测其动机。所以,群体中的从众行为也可以以其动机分为两种,一种是自利的从众(self-interested conformity),即为了获得群体中其他成员的喜欢和避免被他人排斥,或为了维护自己利益的从众;另一种是善意的从众行为(benevolent conformity),即为了让群体的决定顺利通过和促进群体关系的和谐,或为了维护群体利益的从众。

那么问题来了,人们对从众者动机的感知会如何影响对从众者做出评价呢?一项发表于Personality and Social Psychology Bulletin的研究对该问题进行了探讨。

在研究一中,研究者首先让被试回忆和描述自己认识的某个人的从众行为,并对其品质(strength of character)进行评价。

在控制组中,被试只需要回忆“自己认识的某个人调整自己的行为并与群体中的他人保持一致的情境,例如,在群体中表现出平时不会做的行为,表达自己平时不会相信的观点等”。在另外两个实验组中,被试还需要额外回忆自己认识的人做出从众行为的原因。其中,关注自我利益的实验组被试被诱导回忆和描述“这个从众者想得到其他群体成员的喜欢,不想被排斥”的情境;关注群体利益的实验组被试被诱导回忆和描述“这个从众者为了照顾群体中其他成员的感受”的情境。

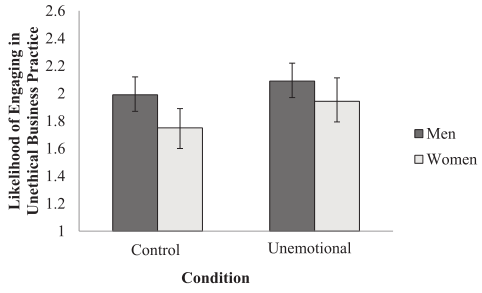

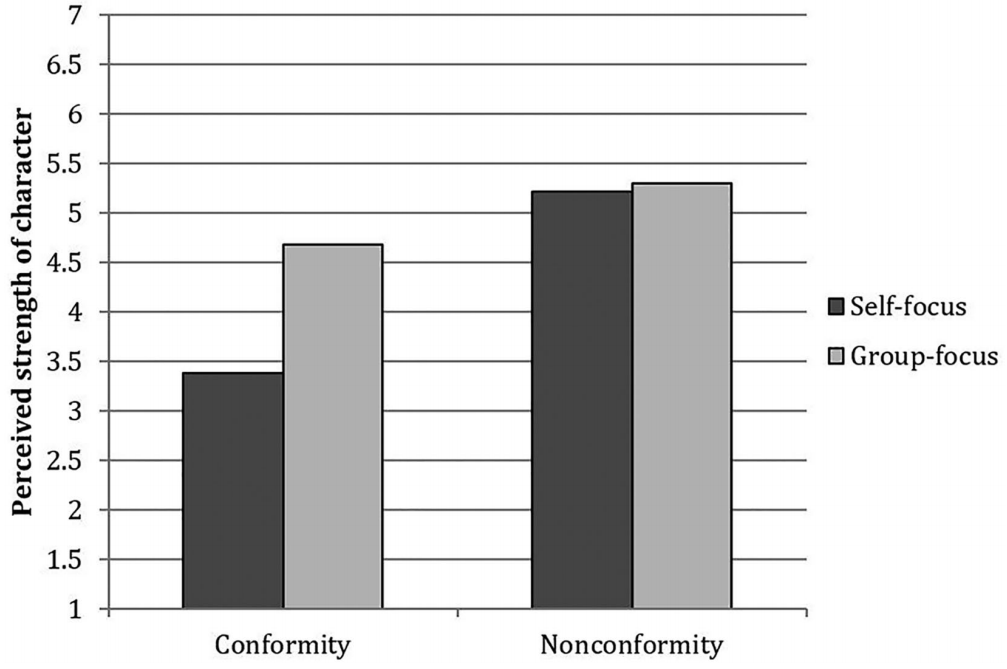

然后,研究者要求所有被试对其想象的从众者做出评价。结果如图1所示,与关注群体利益组相比,控制组的被试和关注自我利益组的被试都对从众者的积极品质做出了更低的评价,并且,控制组与关注自我利益组的评价无差异。这说明人们普遍认为从众者的动机是自利的,无论人们是否被诱导去判断从众者的自利动机,人们都会认为其动机是自利的,因而对其有消极印象;而对于具有关注群体利益动机的从众者则会给予更多积极品质的评价。

图1 人们对不同动机从众者积极品质的评价

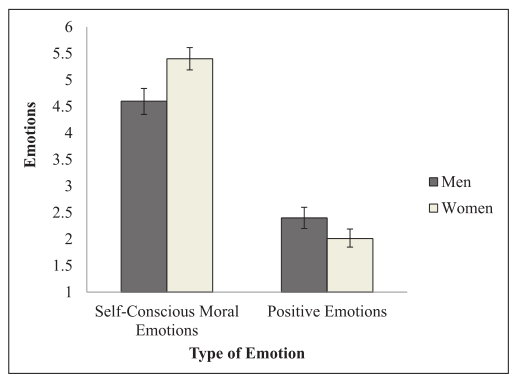

在研究二中,研究者让被试同样回忆和描述自己认识的某个人做出自利或善意的从众行为,然后探讨这两种不同的从众动机是否影响人们对从众者的能力和温暖特质,以及真诚性的评价。结果表明,善意的从众者除了被认为有更积极的品质外,也被认为拥有更高的能力和更温暖的特质。此外,善意的从众者还被评价为是更真诚的人。

这两项研究显示,从众的动机影响人们对从众者的评价,相比之下,善意的从众者会得到更积极的评价。

那么,我们又会产生另一个问题,人们会给予坚持自己的观点和立场、抵抗群体压力的不从众者更积极的评价,还是给予善意的从众者更积极的评价呢?

在研究三中,研究者让被试阅读他人在群体中从众或不从众的情境材料,然后对其做出判断。在从众条件下,被试了解到他人从众是因为他只考虑自己的利益,希望群体中的其他成员都喜欢自己(自利的从众者)或者是因为关心群体利益,希望群体决策能顺利通过(善意的从众者);在非从众条件下,被试了解到他人不从众是为了显示自己的独立性,不想屈从同伴压力(自利的非从众者),或者是为了群体的利益,不希望群体做出错误的决定(善意的非从众者)。

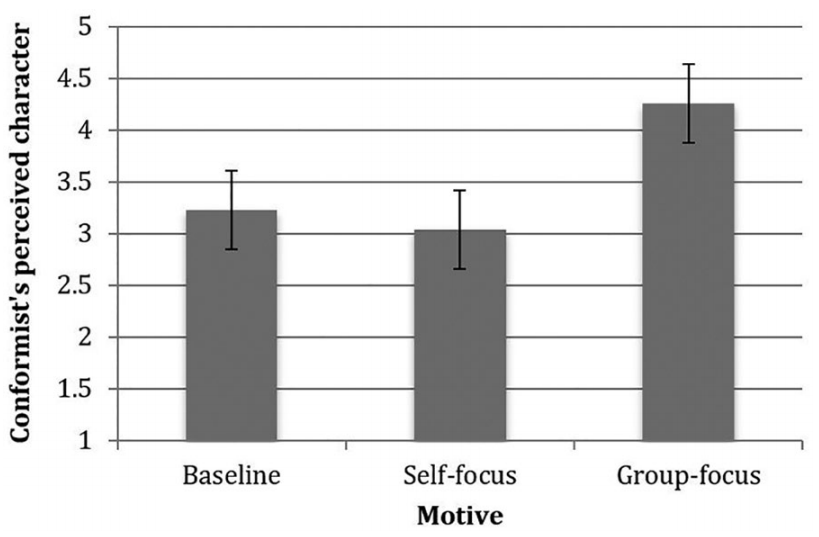

研究结果表明,非从众者比从众者得到了更积极的评价,而且被认为有更高的能力,但是在温暖特质上得分并不高。此外,在从众条件下,善意的从众者得到更积极的评价,而且他们比自利的从众者在能力和温暖特质上都得分更高;而在非从众条件下,善意的非从众者和自利的非从众者在积极品质、能力和温暖特质上得到的评价都无显著差异。可见,善意的从众动机只影响人们对从众者的品质判断,并不影响人们对非从众者的评价,无论非从众者的动机如何,敢于打破群体规范,坚持自己想法的个体都被认为具有更积极的品质(见图2)。

图2 从众行为与从众动机交互影响人们对从众者品质的判断

总结:人们无时无刻不在进行着社会判断和评价。对待他人的从众行为,人们也会有不同的评价。根据上述研究,我们或许可以得到如下一些启示。

(1) 作为行动者,应该了解人们虽然会去推测行为者背后的动机,但更容易从行为本身做简单的判断,而且可能更相信“行胜于言”,倾向于认为从众的基本动机是自利的。

(2) 作为判断者,应尽量避免简单武断地对他人的行为进行判断,而应尽量在掌握更多的信息之后做出客观的评判,应意识到从众者行为背后的动机复杂性和多样性。

(3) 作为社会成员,在群体生活中做出从众或不从众的决策时,也应更多考虑群体利益和他人利益,这样不仅仅可获得他人的积极评价,更重要的是可促进群体的长远而积极的发展。

参考文献:

Wice, M., & Davidai, S. (2020). Benevolent conformity: The influence of perceived motives on judgments of conformity. Personality and Social Psychology Bulletin, 0146167220963702.

推文作者:苑明亮

插图:彭重昊

编辑:彭重昊

排版:彭重昊

本文由亲社会实验室原创,欢迎转发至朋友圈,如需转载请联系后台,征得作者同意后方可转载