时下热门的原生家庭说,你真的了解吗?| 原生家庭对亲密关系的影响

本期作者:刘浈

北京师范大学心理学部研究生

中国婚姻家庭研究小组成员

资深吃货 日常聊天约饭最佳伙伴

刚刚播完的大热电视剧《都挺好》,里面向我们展现了苏家兄弟姐妹是如何受到原生家庭影响的。苏明玉的原生家庭重男轻女,使她有着非常不愉快的成长经历;另一部大热剧《欢乐颂》里的樊胜美也是一个典型的受到原生家庭深刻影响的人,原生家庭的重男轻女使她在亲密关系中缺乏自尊,将自己放在一个更加卑微的位置;

而同部剧曲筱绡的扮演者王子文,她在综艺节目中提到自己深受原生家庭的影响,因为父母在她很小的时候就离婚了,这使她很早就学会了察言观色,在人际关系中很敏感,觉得没有人关心自己…

时下,无论是在影视剧还是人们日常沟通中,原生家庭都越来越多地被大家所提及,人们开始意识到自己身上的某些特质、行为是受到原生家庭影响的。那么原生家庭在我们建立亲密关系中会产生什么样的影响呢?

首先我们了解一下什么是原生家庭。

原生家庭(family-of-origin)指个人出生后被扶养的家庭,是个体情感经验学习的最初场所。原生家庭中的人际相处模式会潜移默化地影响个人,而后持续在个体自己的亲密关系中不断地表现出来(Framo, 1976)。个体的价值观、行为模式、个性特点、对亲密关系的看法以及与他人的互动模式都受到原生家庭的影响,并且原生家庭的影响可能会伴随个体终生,即使个体同原生家庭间已经切断了联系,原生家庭的影响仍会持续存在(Bartle-Haring & Sabatelli, 1998)。

在亲密关系方面,研究表明,原生家庭中的父母关系、亲子关系和兄弟姐妹关系都会对个体产生影响,其中,当父母以一种温暖支持的方式抚养孩子时,孩子能够更好地经营自己未来的亲密关系(Conger, Cui, Bryant, & Elder, 2000)。

而不良的原生家庭环境可能会影响个体成年后的亲密关系。比如,父母离异会使孩子对婚姻失去信心,对婚姻的承诺也会降低,离婚的可能性也会增加(Whitton, Rhoades, Stanley, & Markman, 2008);除了离婚之外,父母的婚姻如果长时间处于冲突状态,会对孩子未来亲密关系的建立和维持产生不良影响(Cui & Fincham, 2010)。

为什么来自原生家庭的不幸福很有可能延续到下一代呢?有两项新近的研究可以对这个问题做出一定的解释。

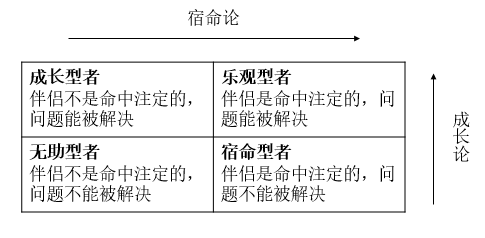

一项2015年的研究发现,个体的原生家庭会通过影响个体在关系中的自我调节,进而对婚姻满意程度和婚姻稳定产生影响(Hardy, Soloski, Ratcliffe, Anderson, & Willoughby, 2015)。关系自我调节是指个体为了维持关系而做出的努力,其包含评估问题、设定目标、执行和结果评价过程。通俗地说,就是个体努力去解决关系中的不良因素,以维持和提升亲密关系。研究者认为,如果个体的原生家庭氛围不好,例如家庭成员间彼此很冷漠,那么个体就会对婚姻持有消极观念,觉得婚姻不值得自己去付出,而积极的原生家庭环境能够有效预测个体在婚姻中为了关系而调整自我的行为,即个体愿意为了关系更好而做出实际行动。

另一项2017年的研究揭示了原生家庭在个体面临婚姻中的负性事件时的影响(Timmons, Arbel, & Margolin, 2017)。该研究发现,对于妻子来说,早期原生家庭中的不良经历,如父母和亲子间发生言语或肢体冲突,会使妻子对于事件的理解更加消极,消化负性事件的能力会更差。有不良原生家庭经历的妻子在感受到压力时,会更容易与丈夫发生冲突,而婚姻冲突会进一步影响妻子第二天的压力水平。这种恶性循环无疑对亲密关系是有害的。

综上,我们可以看到不太美好的原生家庭经历可能会对我们的亲密关系产生某些消极影响,但是这并不是事实的全部。实际上,原生家庭还有可能对我们当前亲密关系起到一定的促进作用。研究发现,在结婚之后,夫妻接受来自各自原生家庭的支持会对婚姻产生积极的影响。具体来说,当丈夫感受到自己原生家庭的情感支持以及配偶家庭的情感和经济支持时,丈夫的婚姻质量会上升;当妻子感受到自己和配偶原生家庭的情感支持时,妻子的婚姻质量会上升,并且当丈夫感知到妻子原生家庭的情感支持时,妻子的婚姻质量也会升高(袁晓娇,方晓义,2016)。

诚然,在亲密关系中我们或许会带着原生家庭的影子,但是这并不意味着我们要把自己生活的所有不好完全归因于原生家庭,成长的复杂性就在于人与环境的彼此塑造,我们无法选择原生家庭,但是可以选择与过去握手言和,因为我们仍可以通过自己的努力来减小原生家庭对自己的影响。

如果幸运的话,你会遇上一个与你合适的伴侣,ta 能够包容或治愈你所有原生家庭的印记。愿你能像《都挺好》里的苏明玉那样,在不良的原生家庭经历中创造出属于自己的灿烂人生。

参考文献:

Bartle-Haring, S., & Sabatelli, R. (1998). An intergenerational examination of patterns of individual and family adjustment. Journal of Marriage and the Family, 903-911.Conger, R., Cui, M., Bryant, C., & Elder, G. (2000). Competence in early adult romantic relationships: A develop- mental perspective on family influences. Journal of Personality and Social Psychology, 79, 224–237.

Cui, M., & Fincham, F. (2010). The differential effects of parental divorce and marital conflict on young adult roman- tic relationships. Personal Relationships, 17, 331–343.

Framo, J. L. (1976). Family of origin as a therapeutic resource for adults in marital and family therapy: You can and should go home again. Family process, 15(2), 193-210.

Hardy, N. R., Soloski, K. L., Ratcliffe, G. C., Anderson, J. R., & Willoughby, B. J. (2015). Associations between family of origin climate, relationship self‐regulation, and marital outcomes. Journal of marital and family therapy, 41(4), 508-521.

Timmons, A. C., Arbel, R., & Margolin, G. (2017). Daily patterns of stress and conflict in couples: Associations with marital aggression and family-of-origin aggression. Journal of family psychology, 31(1), 93.

Whitton, S., Rhoades, G., Stanley, S., & Markman, H. (2008). Effects of parental divorce on marital commitment and confidence. Journal of Family Psychology, 22, 789–793.

袁晓娇, & 方晓义. (2016). 中国夫妻的原生家庭支持及其与婚姻质量的关系. 中国临床心理学杂志, 24(3).

张鑫, 杨阿丽, & 方晓义. (2011). 原生家庭消极性、夫妻的神经质特征与婚姻冲突的关系. 中国心理学会成立90周年纪念大会暨全国心理学学术会议.

图片源自网络,侵删!

欢迎转载,转载需注明出处!公众媒体转载需授权,谢谢!