“宝宝心里苦,但宝宝不说”| 小小男子汉不能哭?

本期作者

刘晓彤

北京师范大学心理学部在读本科生

婚姻家庭研究小组成员

胶片机狂热者 女权主义者

在《爸爸去哪儿》中,可爱的嗯哼深受观众的喜爱。

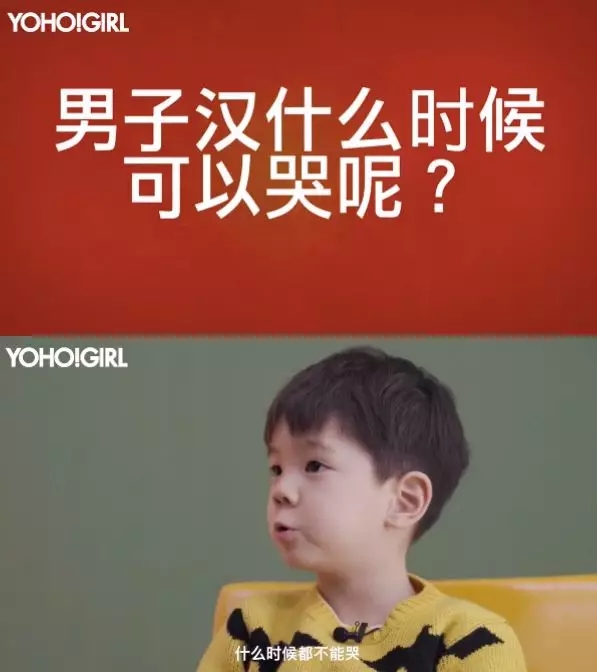

节目中,嗯哼哭的时候爸爸常用“男子汉不哭”来安慰。我们还能在很多镜头中看到嗯哼已经开始用“男子汉标准”来约束自己做一个“听话”的孩子。

很多父母都期待孩子能变得坚强勇敢,这种期待对于男孩子更甚,而一直以来,流泪、害羞等词语父母更是不希望在男孩子身上出现的。

我们对小男孩们的期待,怎样影响着我们对他们情绪的反应?

父母对孩子消极情绪的反应模式作为一种教养方式,是指当孩子处于某种消极情绪中(如害怕、焦虑或生气)时,父母对孩子消极情绪给予的回应模式——接受的、支持的回应模式(如帮助孩子解决问题,或是安慰孩子)或是惩罚性的、非支持性的回应模式(如否定孩子的感受,或因孩子哭而惩罚他们)。

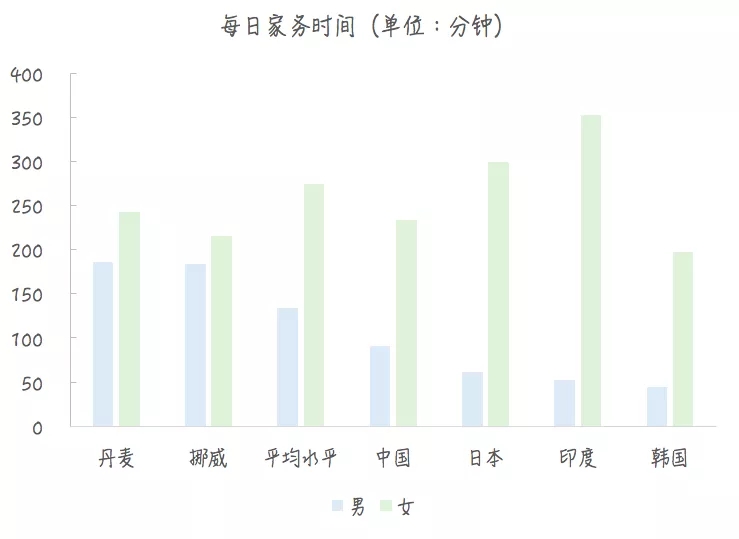

许多父母对不同性别孩子的期待不同,导致他们对不同性别的孩子在一些消极情感回应上也有不同的做法(Cassano,2010)。

有研究显示,受性别刻板印象的影响,父亲更鼓励儿子独立和竞争,而更关心女儿的人际交往,相比于男孩也鼓励女孩的依恋行为。当孩子出现伤心、难过的消极情绪时,如果是男孩,父母(特别是父亲)会更倾向于使用非支持的回应模式(刘丽莎,2013)。

父母对孩子消极情绪的不同应对方式,对孩子的发展有什么影响?

父母对孩子消极情绪的反应方式是对儿童情感社会性发展的间接或直接的教育,与孩子的社会能力、情感能力的发展关系密切。父母对孩子消极情绪的应对方式可能会影响孩子情绪特征和社会技能的发展(李燕,2010)。

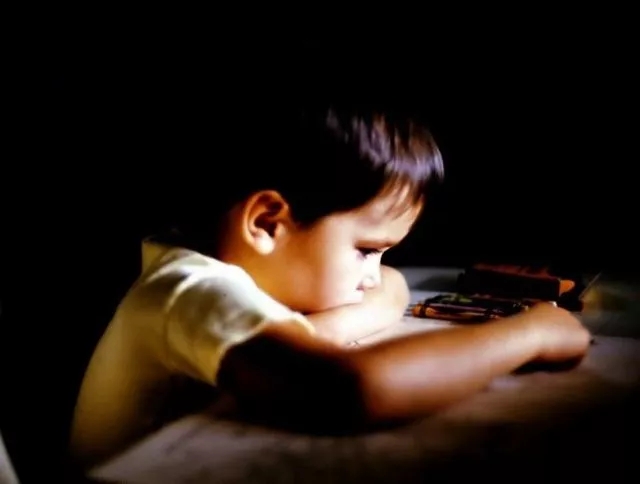

Buck(1984)发现,当孩子表现出消极情感时,如果父母不能接受孩子的这种消极情绪,那么他们就会逐渐学会隐藏他们的情感;如果父母开放地用同情和支持的方式对孩子的忧伤感受给予反应,孩子就可能学会毫不害羞的表达忧伤,并在与他人互动中表现出对他人较高的同情心。

此外,父母对孩子消极情感的支持性反应还会鼓励孩子对情感表达规则的尝试(Eisenberg & Fabes,1994;Garneretat,1994),使孩子学会按建设性的、易于为他人所接受的方式表达或表现和控制他们的情感,避免在情绪化的背景中产生过度反应(Eisenberg&babes,1992;Hofman,1983)。

在我国文化中,抑制情绪表达在某些情况下被认为具有适应性,因而不少中国家长在面对自己孩子的失落、伤心、愤怒等消极情绪时常常使用忽略作为反应(Matsumotoetal,2008)。

而在众多青少年犯罪调查中,男孩的比例总是远高于女孩,有研究指出男性暴力型违法犯罪的青少年在愤怒情绪的表达与控制方面存在缺陷,男性青少年犯罪,尤其是暴力犯罪者的愤怒情绪水平较高,而高水平的愤怒情绪又与其父母的教养与应对方式相关(邵阳,2009)。

以上结果让我们不得不去对我们的教育做出一些反思——在带有性别刻板印象的教育理念中,我们是不是使得一些孩子失去了他们感受自己情绪以及表达情绪的能力?

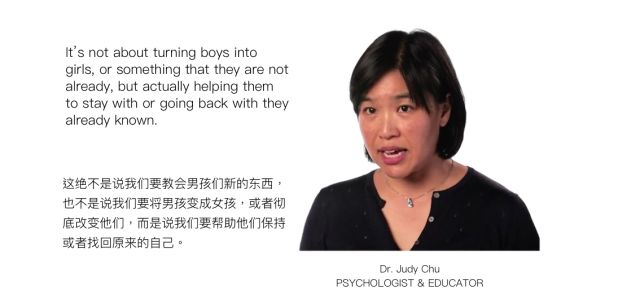

我们也无意强调要让所有父母都参照同一个标准养育孩子,但我们更希望看到的是,孩子们能够以他们的天性来应对自己成长道路上的喜怒哀乐。

作为父母,我们如何处理孩子的消极情绪?

我们需要意识到,无论大人还是孩子都有自己的需求,当自己的需要与现实有冲突,产生不同的情绪反应是正常的。

我们可以尝试鼓励孩子认识情绪(“我知道你现在很伤心”),给予情感关注(“看见你这样,爸爸(妈妈)也觉得很苦恼”),尝试一同探究引发事件、了解孩子的需求(“你能告诉我发生什么了吗?”)。

“由鼓励表达、情感关注和问题关注组成的支持性关注对孩子的社会能力能起到积极作用。父母应对幼儿的消极情绪予以重视,引导幼儿探索情绪事件,正确认识和学习处理消极情绪。”

一些小男孩在他们才刚刚弄清楚“原来女孩子就是尿尿方式和我们不一样”的年纪,社会就要求他们做个“男子汉”,这时他们对这三个字的定义可能就只是“男子汉不能伤心不能哭”。这样的社会期待长久以来都存在着,但我们借用鲁迅先生的一句话——从来如此,便对么?

如果我们从一个小男孩两岁开始就不断地告诉他们不能“像个女孩”一样掉眼泪,其实也是在告诉他们,“男孩不能有柔弱的时候”“只有女孩是脆弱的”,以及“女孩都是脆弱的”。

可,这也许并不是我们真正想看到的。

愿每个孩子都能自由成长。

参考文献:

Matsumoto, D., Yoo, S. H., Fontaine, J., Anguaswong, A. M., Arriola, M., & Ataca, B., et al. (2008). Mapping expressive differences around the world: the relationship between emotional display rules and individualism versus collectivism. Journal of Cross-Cultura Psychology, 39(1), 55-74.邵阳, 谢斌, 乔屹, & 黄乐萍. (2009). 男性暴力型违法犯罪青少年的愤怒情绪特征与父母教养方式对照研究. 中国临床心理学杂志, 17(4), 481-483.)

李燕, 贺婷婷, 俞凯, & 刘佩丽. (2010). 父母对孩子消极情绪的反应方式及其与幼儿社会技能关系的研究. 心理科学(2), 452-455.)

刘丽莎, 李燕芳, 吕莹, & 李艳玮. (2013). 父亲参与教养状况对学前儿童社会技能的作用. 心理发展与教育, 29(1), 38-45.

李晓巍, 杨青青, & 邹泓. (2017). 父母对幼儿消极情绪的反应方式与幼儿情绪调节能力的关系. 心理发展与教育, 33(4), 385-393.

Gottman, J. M., Katz, L. F., & Hooven, C. (1996). Parental meta-emotion philosophy and the emotional life of families: theoretical models and preliminary data. Journal of Family Psychology, 10(10), 243-268.

Eisenberg, N., Fabes, R. A., Carlo, G., Troyer, D., Speer, A. L., & Karbon, M., et al. (1992). The relations of maternal practices and characteristics to children's vicarious emotional responsiveness. Child Development, 63(3), 583–602.

Cassano, M. C., & Zeman, J. L. (2010). Parental socialization of sadness regulation in middle childhood: the role of expectations and gender. Developmental Psychology, 46(5), 1214-26.

图片源自网络,侵删!

欢迎转载,转载需注明出处!公众媒体转载需授权,谢谢!