本期作者

闫容玥

北京师范大学心理学部研究生

中国婚姻家庭研究小组成员

一个简单的女孩

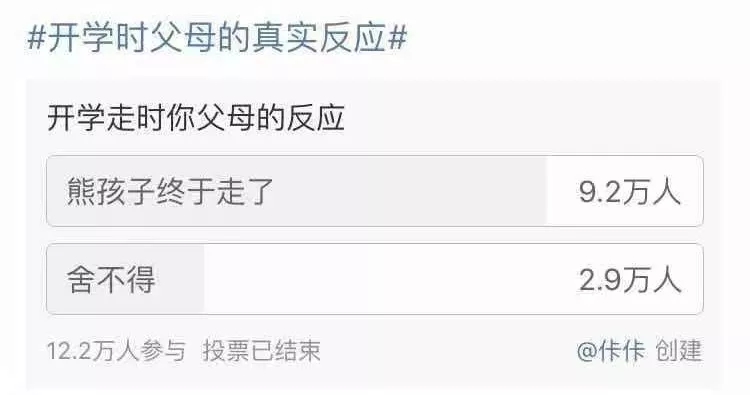

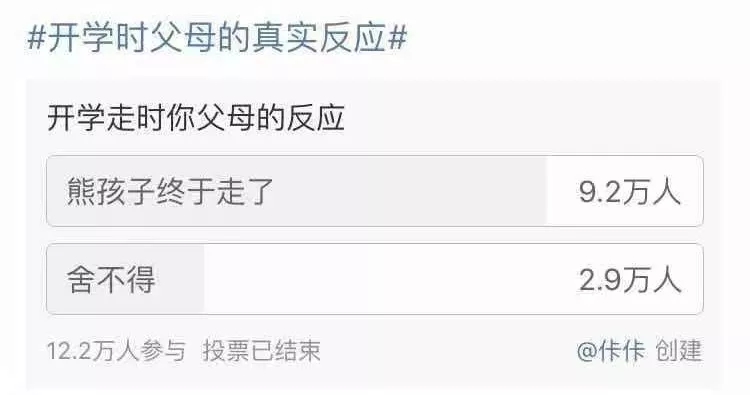

前几天,话题#开学时父母的真实反应#冲上了微博热搜,在一项12.2万人参与的投票中,目前为止,有9.2万网友选择的是,“熊孩子终于走了”。

不少网友在微博下纷纷评论:“父母的反应太真实,引起强烈不适”。似乎全世界父母都一样,既要工作,又要带孩子,偏偏“熊孩子”还非常不听话。孩子开学,父母心里想的是:盼星星,盼月亮,孩子们终于上学了。

孩子们要开学了,父母为什么这么开心?

好多家长都表示“为什么要开学”——因为“再不开学家长就要疯了”。

的确,父母们每天要应对孩子们的花样挑战,与孩子“斗智斗勇”,承受了超高水平的压力。

据美国《世界日报》14日报道,一项调查发现,英国父母每天至少有6次,因孩子的相关事件感到压力,包括哄孩子们上床睡觉、食物采购和用餐,哄孩子上床睡觉、要求孩子吃下特定的食物、禁止玩手机或看电视和让孩子整理房间等。

调查也显示,家长表示每天至少有40分钟感到焦虑,每个月有八天感觉需要休息或需自己的时间。此外,调查还发现,孩子乱涂化妆品、在墙壁家具等涂鸦,是造成大多数区域被破坏的主要原因,在家里占了46%,商店及餐厅分别为13%和10%。

研究表明,父母在养育儿童的过程中, 特别是学前儿童, 经常体验到高水平的教养压力(Anthony at al., 2005)。教养压力是指父母在履行父母角色及亲子互动过程中所产生的特定形式的压力感,它包括父母在履行父母角色及亲子互动过程中,因多种因素的影响而感受到的压力,包括不安、恐惧、忧虑、焦急和自我丧失感、疲劳感等消极情绪体验和不适应、不平衡、紊乱的消极生活状态(McCubbin & Patterson, 1983)。养育子女是夫妻压力的直接来源(Östberg & Hagekull, 2000)。研究发现,男孩的父母比女孩的父母体验到更高水平的教养压力。此外,教养压力水平具有显著的父母性别差异,母亲比父亲体验到更高水平的育儿压力(Davis & Carter, 2008)。

养育压力过高会有什么影响吗?

养育压力带来的影响主要会从以下三个方面体现:

个体适应

过高的养育水平会导致夫妻出现抑郁和焦虑症状,严重者可达重度抑郁和焦虑的诊断标(Koen et al.,2013)。

夫妻关系

一般而言,夫妻的养育压力过大,会造成婚姻质量的严重下降。具体来说,养育压力对夫妻感知到的配偶支持存在负向预测作用(Simons, Lorenz, Wu, & Conger, 1993)。

养育压力增加,夫妻间会倾向使用更多的负向沟通的模式及冲突解决策略,缺少情感沟通,矛盾水平增大,夫妻体验到的婚姻满意度均下降(Lavee, McCubbin, & Olson, 1987)。

亲子关系

研究表明,父母的养育压力直接影响婴儿的气质,父母的养育压力与“困难型”的儿童气质相关(Gelfand , Teti & Fox, 1992)。同时也会影响儿童早期的心理及生理发展水平,可以预测儿童5岁左右的问题行为。(郝叶芳,2017)。

由此看来,过高的养育压力,对整个家庭的良好发展都有消极作用。那么,在养育孩子的过程中,父母们该如何为自己减压呢?

父母减压小TIPs

配偶之间彼此提供情感支持

养育压力是生活事件的一种,妻子的养育压力水平与丈夫的养育压力水平之间存在着相互的影响和协同的变化。研究表明,在养育压力的重荷下,夫妻双方为彼此提供情感的支持,如表现出更多的积极交流和更少的消极互动,能部分缓解个体感知到的养育压力(Doss, Rhoades, Stanley, & Markman, 2009; Karney & Bradbury, 1995)。

比如说在妻子被孩子气的要“喷火”的时候,先生可以及时过去给妻子一个拥抱,就可以让愤怒熄火啦。或是先生在辅导孩子作业到要暴走时,太太过去送盘水果,说声辛苦,丈夫就能继续加入战斗!夫妻双方互相提供支持,养育压力共同承担~

支持配偶的管教,不在孩子面前“互相拆台”

或许夫妻双方在养育孩子的意见上有分歧,但情感上不可以有分歧!你们可以不认同彼此的教育理念,但万万不可在孩子的问题上开始拉锯战,更不可让孩子成为权力争夺的目标。请将行使教育的权利的留在夫妻的子系统中,有问题夫妻“关起门来解决”。

给自己留有空间

有了孩子,可能父母们很少有机会与朋友出去聚会,妈妈们再也不能画精致的妆,出去喝下午茶,爸爸们也很少能和球友们喝酒看球,熬个通宵。养育孩子,会极大占据父母作为“个体”活动的时间和空间,但这正是能够让我们获得放松,缓解压力的好办法。不妨每周找半天固定时间,将孩子轮流丢给另一半,享受自己的时光;当然,也可以将孩子“丢给”爷爷奶奶姥姥姥爷,夫妻去享受甜蜜的二人世界哦。

参考文献:

Anthony, L. G. , Anthony, B. J. , Glanville, D. N. , Naiman, D. Q. , Waanders, C. , & Shaffer, S. . (2005). The relationships between parenting stress, parenting behaviour and preschoolers' social competence and behaviour problems in the classroom. Infant and Child Development, 14.Crnic, K. A. , Gaze, C. , & Hoffman, C. . (2010). Cumulative parenting stress across the preschool period: relations to maternal parenting and child behaviour at age 5. Infant & Child Development, 14(2), 117-132.

Kwon, & Yoon, J. . (2007). The relationship between parenting stress, parental intelligence and child behavior problems in a study of korean preschool mothers. Early Child Development and Care, 177(5), 449-460.

Davis, N. O. , & Carter, A. S. . (2008). Parenting stress in mothers and fathers of toddlers with autism spectrum disorders: associations with child characteristics. Journal of Autism and Developmental Disorders, 38(7), 1278-1291.

Abidin, R. R. (1990). Parenting stress index (PSI). Charlottesville, VA: Pediatric Psychology Press.

McCubbin, H. I., & Patterson, J. M. (1983). The family stress process. Marriage & Family Review, 6(1-2),7-37.

Östberg, M., & Hagekull, B. (2000). A structural modeling approach to the understanding of parenting stress. Journal of Clinical Child Psychology, 29(4), 615–625.

Lavee, Y., McCubbin, H. I., & Olson, D. H. (1987). The effect of stressful life events and transitions on family functioning and well-being. Journal of Marriage and Family, 49(4), 857–873.

Gelfand, D. M. , Teti, D. M. , & Fox, C. E. R. . (1992). Sources of parenting stress for depressed and nondepressed mothers of infants. Journal of clinical child psychology, 21(3), 262-272.

Koen Ponnet, Edwin Wouters, Dimitri Mortelmans, Inge Pasteels, Charlotte De Backer, & Karla Van Leeuwen. (2013). The influence of mothers' and fathers' parenting stress and depressive symptoms on own and partner's parent-child communication. Family Process, 52(2), 312-324.

刘莉, & 王美芳. (2018). 父母教养压力与儿童内化问题行为的关系:父母体罚的中介作用. 中国临床心理学杂志(1), 63-68.

侯娟, 潘学飞, 马美静, 兰菁, 琚晓燕, & 方晓义. (2019). 新生婴儿父母养育压力对婚姻质量的影响:配偶支持的中介作用. 心理与行为研究,17(01), 99-108.

佚名. (2017). 儿童早期的母亲生活压力对儿童5岁时行为问题的累积效应:积极养育和努力控制的链式中介作用. 第二十届全国心理学学术会议--心理学与国民心理健康摘要集.

图片源自网络,侵删!

欢迎转载,转载需注明出处!公众媒体转载需授权,谢谢!