亲社会实验室 | 内外有别,人们是否/何时接受“外人”的帮助?

文献选读

Coco有话说

生活当中,我们常常会和不同的人交往,有的人被认为是“自己人”,而有的人则被认为是“外人”。那么,当“外人”在我们遭遇麻烦时向我们伸出援手,我们会有什么感受?我们会欣然接受来自“外人”的帮助吗?

《欧洲社会心理学杂志》(European Journal of Social Psychology)在2020年发表的一篇文章,探讨了人们如何感知,以及是否接受外群体成员的帮助这一问题,即探讨了群体成员身份对人们接受亲社会行为过程的影响。

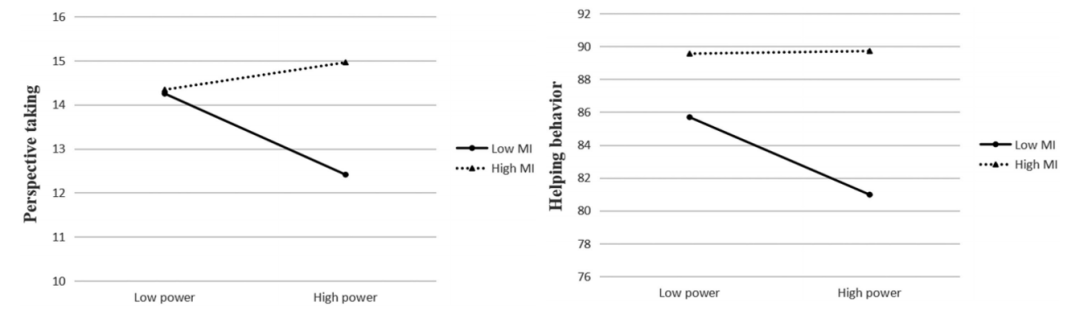

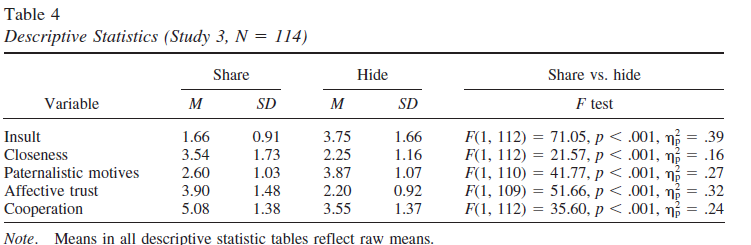

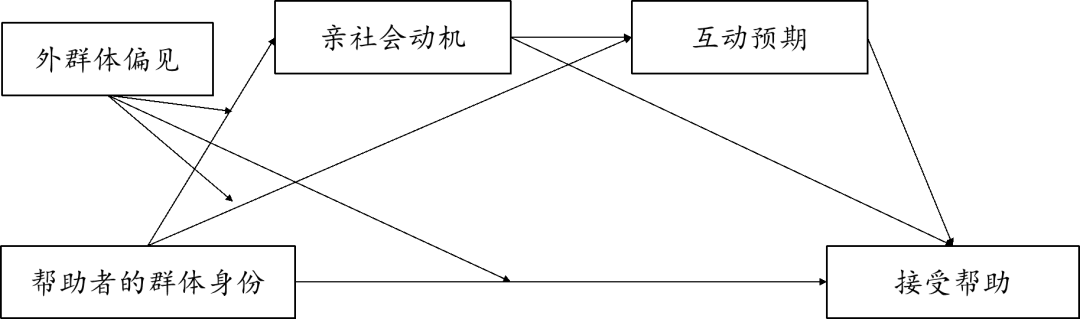

通常情况下,群体成员身份(例如一个人是内群体成员还是外群体成员)会影响亲社会行为接受者对实施者动机的推断。如果我们将动机分为共情动机(指实施者从他人处境考虑,了解到了他人的困难和需要,因而急他人所急地想帮助他人的动机)和利己动机(指实施者为了展示自己的形象,提高自已的名声地位的动机)两种。那么根据以往的研究发现,研究者推断,相比于来自内群体成员的亲社会行为,个体对来自外群体成员的亲社会行为更少地做出共情动机的判断,因而也就不愿意接受其提供的帮助行为。

此外,群体成员身份也可能影响人们对实施者的互动预期,求其在对实施者亲社会动机进行判断之后影响更凸现。如果人们判断实施者的帮助行为不是出于共情动机,就会降低与其的亲社会互动预期,继而更不愿意接受其提供的亲社会行为。

但是,研究者认为,人们对外群体的偏见可能会加重对外群体的帮助行为实施者的消极态度。即如果人们对外群体有较强的偏见,就可能更不会觉得来自外群体的帮助是出于实施者的共情动机,所以,就会对随后的亲社会互动有更消极的预期,当然也就更不愿意接受来自外群体的亲社会行为了。

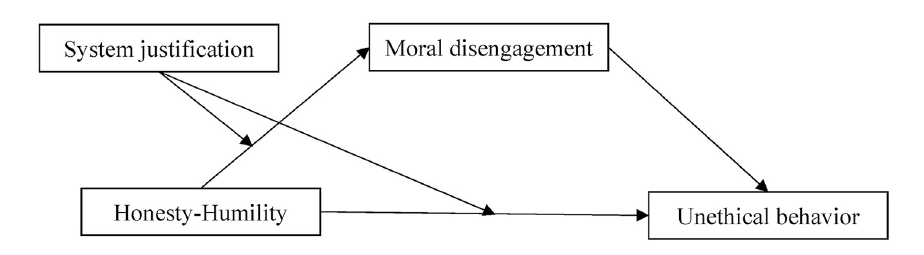

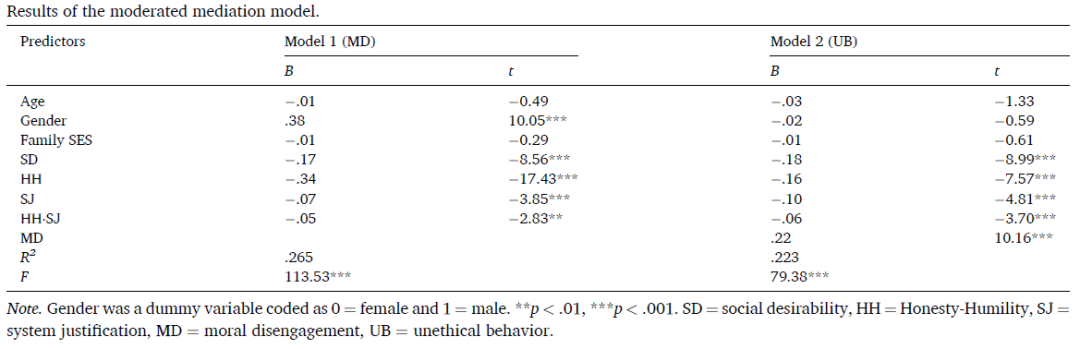

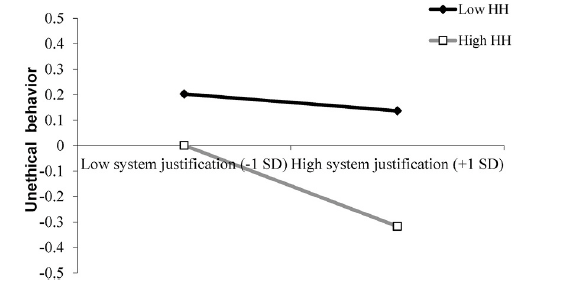

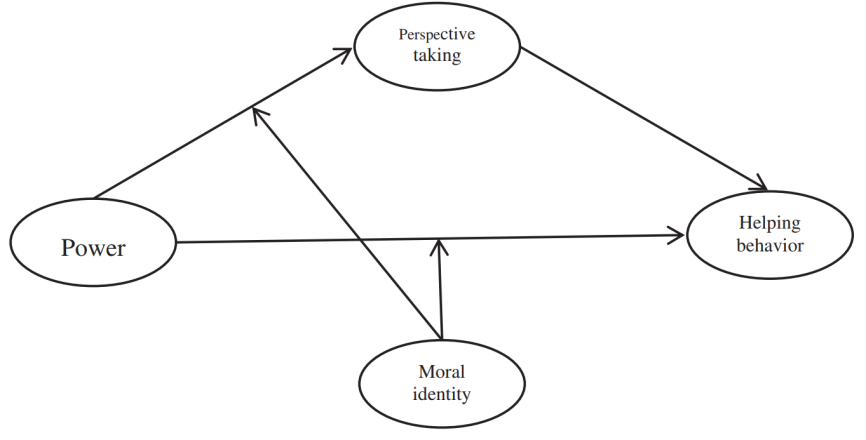

研究者提供三个实验来验证下图的模型。

图1 研究构想图

实验1以意大利本地的高中生为被试。研究者首先测量了被试对外国移民的偏见,之后让这些高中生被试想象如下情景:正当自己因为考试成绩差而难过时,有一名同学(助人者)邀请自己和ta一起学习。研究者向被试提供这位助人者的背景信息,告知一组被试说,助人者是意大利本地学生(内群体成员),而告知另一组被试说,助人者是外国移民(外群体成员)。然后,研究者测量了被试对帮助者动机的判断。

结果发现,助人者的身份并不影响被试对其帮助动机的判断,两组被试对助人者的动机判断没有显著差异。但这个实验可能混淆了群体成员身份这个变量,例如,无论是本地学生,还是移民学生,都有可能被认为是学校的同学,因此,群体身份的影响就不存在了。当然,也有可能是因为这些被试对外群体的偏见并不高,而只有那些对外群体存有较高偏见的被试才会认为外国移民学生的帮助动机不是出于共情。

因此,研究者在实验2和实验3中,通过邀请科索沃的阿尔巴尼亚族成年人参加研究来排除上述混淆。实验2通过呈现不同的塞尔维亚人所在城市的信息,来操纵被试对塞尔维亚人的偏见。一组被试得到积极的信息,比如塞尔维亚的城市是经济中心;而另一组被试得到消极的信息,比如塞尔维亚的城市是犯罪中心。实验3通过测量法,来衡量被试对塞尔维亚人的偏见。

随后,在实验2和实验3中,研究者要求成年被试想象自己深夜在车站等不着车时,有人可以提供顺风车送自己回家的情境。两个实验中的帮助行为实施者的群体身份都被操纵了,一组被试得知是阿尔巴尼亚同族人,另一组被试得知是塞尔维亚异族人。接着,研究者在实验2中测量了被试对帮助行为实施者动机的判断,以及接受帮助的意愿。在实验3中,研究者还测量了被试对自己接下来与帮助行为实施者互动的预期。

实验2和实验3的结果发现,相比于本族人,被试对外族帮助者动机的判断更消极,与帮助者互动的预期和接受帮助的意愿都更低。也就是说,被试认为外族的塞尔维亚人的帮助动机更“不怀好意”,所以随后与其的互动预期和接受其帮助的意愿也就更低。而且,不论是实验2中通过信息呈现操纵的对外群体的偏见,还是实验3中通过测量得到的被试的偏见,都可以调节模型中的变量关系,即只有在较高的偏见条件下,被试对来自外群体成员的动机判断、互动预期、接受其帮助的意愿等,都受到实施者身份的影响;而在被试对外群体的偏见不高的条件下,外群体成员身份的影响不大。

显然,人们在社会生活中的“内”“外”意识是很强的,亲社会行为在群体层面上也有其规律和机制。当“外人”实施亲社会行为时,有时候可能并不能好心得到好报,但是,如果群体之间是友好关系,相互之间没有偏见的话,“内”和“外”之间的界限就会变淡或不产生影响了。

想一想,你的身边是不是也发生过这样的事呢?

参考文献:

Borinca, I., Falomir‐Pichastor, J. M., Andrighetto, L., & Durante, F. (2021). Outgroup prejudice and perceptions of prosocial intergroup behaviors. European Journal of Social Psychology, 51(1), 40-53.https://doi.org/10.1002/ejsp.2712

推文作者:高芯芸

插图:彭重昊

编辑:彭重昊

排版:彭重昊

本文由亲社会实验室原创,欢迎转发至朋友圈,如需转载请联系后台,征得作者同意后方可转载