双相情感障碍日:走近双相情感障碍

北师大家庭与儿童发展实验室

我们隶属于北京师范大学发展心理研究院,专注于中国婚姻与家庭研究,致力于将实用有趣的学术成果分享给大家。本期作者

姜赛

一个喜欢雨和音乐的普通人

画家文森特·威廉·梵高,在37岁的时候开枪自杀,据悉其生前疑似患有双相情感障碍,曾经出现过多次情绪剧烈波动的情况,也曾在精神病医院接受治疗。自2015年起,世界双相障碍协会和国际双相情感障碍基金会将3月30日(也是梵高的生日)设立为“世界双相情感障碍日”。

双相情感障碍更广为人知的名字是“躁郁症”,是一组患病率高、复发率高、自杀率高的精神障碍。严格按照诊断标准来看,双相障碍在人群中的患病率约为1%,将标准放宽到有类似症状后,患病率约为5%。统计数据显示,双相障碍个体的自杀风险至少是普通人群的15倍,有6%~7% 的双相障碍患者死于自杀(Schaffer et al., 2015)。

01

什么是双相情感障碍

定义和表现

双相障碍(Bipolar disorders,BD),也称双相情感障碍,是指既有躁狂或轻躁狂发作,又有抑郁发作的一类心境障碍。它之所以被称为“双相”,是因为患者的心境会在高峰和低谷两极之间来回波动。

在躁狂或轻躁狂的“高峰”期,至少一周(轻躁狂为4天)内每天的大部分时间里,患者在各个方面都表现出“活动增高”的特点。

在心理上,有明显异常的、持续的心情高涨,或变得极为敏感和容易激怒。

在行为上,个体从事的活动明显增加,说话增多,还可能做出一些不计后果的冲动行为(如使用成瘾性药物、参与危险活动、无节制地消费等)。

在思维上,个体可能变得盲目自大或自负,甚至产生幻觉,思考的内容也可能会变得非常跳跃,容易随着情境改变;在生理上,个体的精力变得格外旺盛,对睡眠的需求明显减少。

在抑郁的“低谷”中,患者持续两周以上,在每天的大部分时间里,有明显且持续的情绪低落、兴趣丧失、思维迟缓症状。

个体可能会认为自己没有价值,或是贬低、责怪自己,体验到强烈的无力、无望、无价值感。

个体的食欲、体重、睡眠状况等可能发生明显变化,或出现一些身体上的疼痛。

患者可能产生想要自杀的念头、形成自杀的具体计划甚至实施自杀行为。

双相障碍的类型

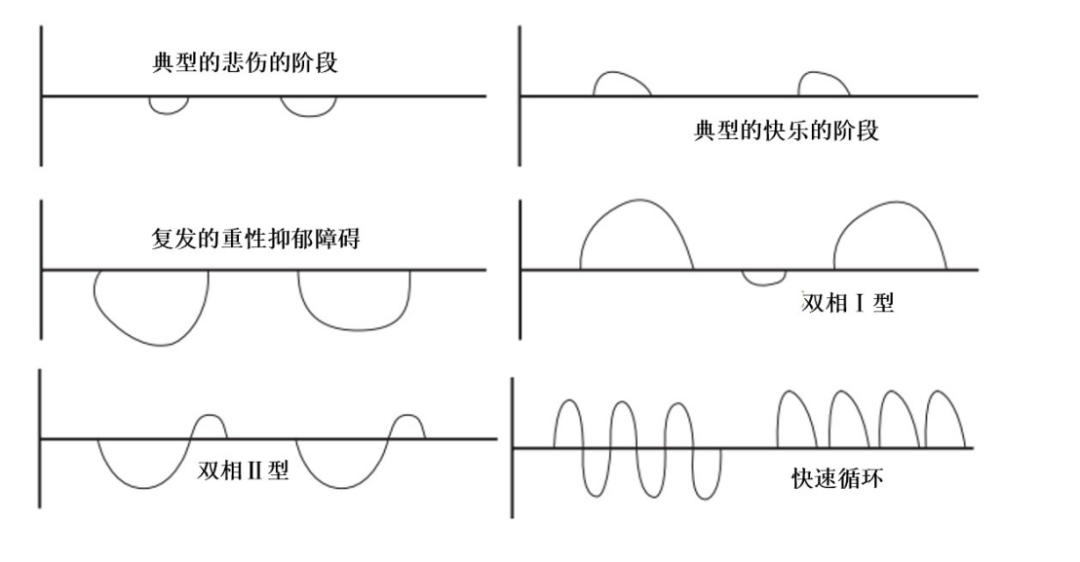

双相障碍有不同的类型,主要的类型是双相Ⅰ型和双相Ⅱ型。图片中显示了患者的心境随着时间变化的常见模式。

双相Ⅰ型障碍的患者会有至少一次的躁狂发作;双相Ⅱ型障碍的患者会出现严重的抑郁发作和至少一次的轻躁狂发作。轻躁狂的症状与躁狂相似,但持续的时间更短,也不会严重到损害个体的日常生活,因此也很容易被忽视或是看作某种正常状态,导致误诊,影响治疗。

虽然我们每个人都会短暂地经历悲伤或快乐的阶段,但是对于心境障碍的患者来说,这种心境持续的时间很长,而且会对他们的正常生活产生严重的负面影响,使他们无法维持正常的学习、工作、社交等活动。

02

个体患双相障碍的可能原因

生理因素

基因研究发现,双相障碍的遗传率很高,在20%~45%的范围内(Kerig & Ludlow, 2014)。基因影响着人的生理系统,如大脑额叶和边缘系统的结构,调节情绪的激素的释放等(Fleck et al., 2012)。当遇到一些会带来痛苦的事件时,这些生理系统无法正常发挥作用,使个体表现出各种心理或身体上的症状。

心理社会因素

童年期的创伤性经历会增加孩子患双相障碍的风险。研究发现,患者心理功能受损的程度和住院的次数与遭受情感忽视和虐待的程度有关,在童年期遭受过躯体虐待、情绪忽视的患者在长大后更容易出现情绪问题(Larsson et al., 2013)。

03

应对双相情感障碍,我们可以做什么

从这些线索发现可能存在的问题

在儿童中,双相障碍的预兆常常是一些情绪症状,例如,在一天中出现多次的情绪摇摆循环,极快地从情绪的高峰转向情绪的低谷(Kerig & Ludlow, 2014)。当孩子在一段时间内常常因为一些极小的刺激变得非常愤怒(甚至无法控制地攻击他人),或是情绪极为低落,对所有事情失去兴趣时,需要对孩子的心理状态多加注意。

如何寻求帮助和控制疾病

当出现疑似的严重症状或感觉到生活受到明显影响时,需要及时寻求帮助和治疗。精神专科医院或综合医院的精神科可以做出较为可靠的诊断,并提供对应的治疗方案。药物治疗是双相障碍治疗的必要手段,心理治疗可以作为对药物治疗的补充,帮助解决病症和药物治疗带来的问题。

可以为身边的他们做些什么

双相障碍是一种慢性的、容易复发的疾病,需要长期的护理和关注。与双相障碍的斗争,需要病人和家人朋友的共同努力。那么,作为家人或朋友,可以为他们做些什么呢?

首先,了解双相障碍的知识,减少对患者的误解。双相障碍是一种病理性的障碍,患者在疾病发作期间的“失控”的行为不是因为任性或无理取闹,而是因为疾病,这需要通过治疗来恢复。

其次,为患者提供安全的环境和稳定的支持。例如,关心他们的想法和需求,坚定地陪伴他们,表达对他们的支持和爱。

另外,在关心患者的同时,也不要忽视对自己的照顾。当察觉到压力过大时,可以寻求家人朋友的支持或心理咨询师的帮助,或是参与一些其他的活动来缓解压力。

04

写在最后

凯·雷德菲尔德·杰米森教授在自传《躁郁之心:我与躁郁症共处的30年》中记录了自己的感受:“它什么时候会再次复发?哪些感觉是真实的?哪个我才是真正的我?是那个狂野、冲动、喧闹、充满能量、疯狂诡异的我,还是那个羞涩、退缩、绝望、企图自杀、走向毁灭、疲惫不堪的我?也许两者兼而有之,但我真希望两者都不存在。”

与这样复杂多变的心境共存绝非易事,多试着了解他们一些,多给他们一些时间和支持,双相障碍是可以通过科学的治疗应对和控制的,他们的发展也不会因此受限。就像《Next to Normal》的结尾,女儿对妈妈唱的那样:“正常的生活离我太遥远,只要近于正常就好,那是我愿意尝试的。”

参考文献

董湘萍, 尚倩倩, 张芸, 胥云霞, 陈立芳. (2019). 双相情感障碍患者自我效能感的相关因素研究. 四川医学, 40(01), 47–51.

Alloy, L. B., Abramson, L. Y., Walshaw, P. D., Cogswell, A., Smith, J. F., Neeren, A. M., Hughes, M. E., Iacoviello, B. M., Gerstein, R. K., Keyser, J., Urosevic, S., & Nusslock, R. (2006). Behavioral Approach System (BAS) Sensitivity and Bipolar Spectrum Disorders: A Retrospective and Concurrent Behavioral High-Risk Design. Motivation and Emotion, 30, 143–155.

Çuhadar, D., Savaş, H.A., Ünal, A., & Gökpınar, F. (2015). Family Functionality and Coping Attitudes of Patients with Bipolar Disorder. Journal of Religion and Health, 54, 1731–1746.

Fleck, D. E., Eliassen, J. C., Durling, M., Lamy, M., Adler, C. M., DelBello, M. P., Shear, P. K., Cerullo, M. A., Lee, J. H., & Strakowski, S. M. (2012). Functional MRI of sustained attention in bipolar mania. Molecular psychiatry, 17(3), 325–336.

González, I. A., Echeburúa, E., & Limiñana, J. (2014). Psychoeducation and cognitive-behavioral therapy for patients with refractory bipolar disorder: A 5-year controlled clinical trial. European Psychiatry, 29(3), 134–141.

Kerig, P. K. & Ludlow, A. (2014). Developmental psychopathology with DSM-5 update. Columbus, Mcgraw-hill publishing company.

Larsson, S., Aas, M., Klungsøyr, O., Agartz, I., Mork, E., Steen, N. E., Barrett, E. A, Lagerberg, T. V., Røssberg, J. I., Melle, I., Andreassen, O. A., & Lorentzen, S. (2013). Patterns of childhood adverse events are associated with clinical characteristics of bipolar disorder. BMC Psychiatry, 13, 97.

Schaffer, A., Isometsä, E. T., Tondo, L., Moreno, D. H., Sinyor, M., Kessing L. V., Turecki, G., Weizman, A., Azorin, J. M., Ha, K., Reis, C., Cassidy, F., Goldstein, T., Rihmer, Z., Beautrais, A., Chou Y, H., Diazgranados, N., Levitt, A. J., Zarate, C. A. Jr, & Yatham, L. (2015). Epidemiology, neurobiology and pharmacological interventions related to suicide deaths and suicide attempts in bipolar disorder: Part I of a report of the International Society for Bipolar Disorders Task Force on Suicide in Bipolar Disorder. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, 49(9), 785–802.

Sierra, P., Livianos, L., Arques, S., Castelló, J., & Rojo, L. (2007). Prodromal symptoms to relapse in bipolar disorder. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, 41(5), 385–391.

Sullivan, A. E., & Miklowitz, D. J. (2010). Family Functioning among Adolescents with Bipolar Disorder. Journal of Family Psychology, 24, 60–67.

策划丨蔺秀云

撰稿丨姜 赛

编辑丨张昱凌

排版丨张昱凌

图源网络丨侵删