心理视角丨从家庭角度看校园欺凌

北师大家庭与儿童发展实验室

我们隶属于北京师范大学发展心理研究院,专注于中国婚姻与家庭研究,致力于将实用有趣的学术成果分享给大家。本期作者

张昱凌

北京师范大学心理学部2022级专硕

在电视剧《想见你》中,高中生陈韵如是一个安静、内向的女生,也因为她的不善交际,有同学评论她是个“怪咖”,甚至对她进行孤立和嘲讽。她的弟弟陈思源,也因为不愿意母亲的特殊职业被人知晓,而在学校遭到高年级学生的敲诈勒索、威胁恐吓。

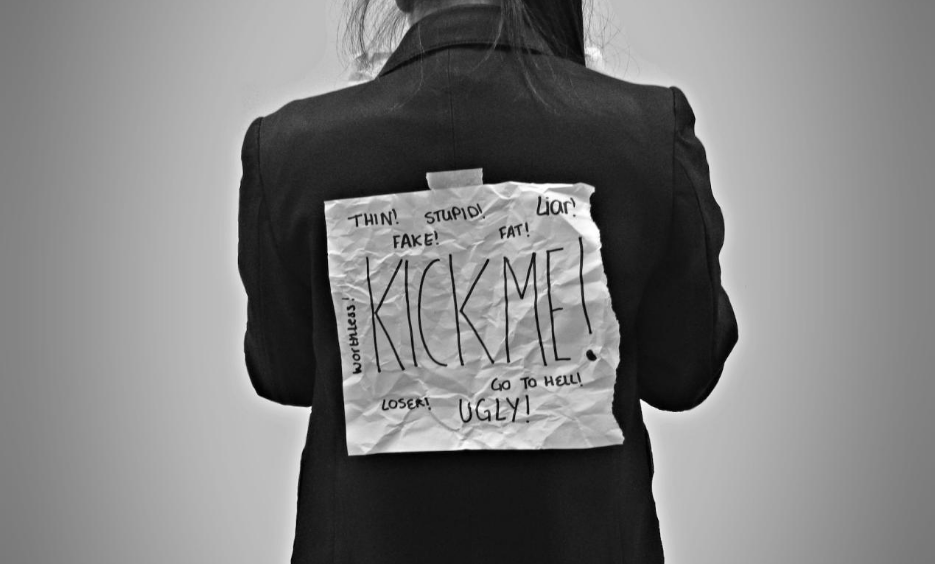

在影视剧之外的现实生活中,这样的事情也并不罕见,小到侮辱性的外号、言语上的挤兑和隐性的孤立,大到肢体层面的暴力、勒索以及威胁,在校园的角落中,有一些孩子正承受着令他们痛苦不堪的“校园欺凌”。

1

什么是校园欺凌

有学者将校园欺凌定义为一种发生在学校(及合理辐射区域,比如学校周边的店铺、班级组织春游的目的地等)的、针对校内学生的持续攻击行为,这种攻击可能是心理层面的,也可能是物理层面的(任海涛, 2016)。

校园欺凌现象可能比我们想象得更普遍。一项调查显示,在我国大陆地区的不同学校,有2%~66%的学生都曾受过校园欺凌,2%~34%的学生曾是校园欺凌的参与者(Chan & Wong, 2015)。校园中求学的孩子们,正是处于成长黄金时段的儿童与青少年,参与欺凌或受欺凌的经历,大多会在他们成长的轨道中留下痕迹。

受欺凌者可能因为长期受到欺负、孤立,而自尊感降低,长期处于焦虑、担忧、抑郁等消极情绪中,也有的孩子因为在校园中受到欺负,出于逃避和自我保护的心理,变得厌学、拒学。而欺凌者则有可能在欺凌行为中强化攻击性强的人格特点,或是难以融入与同龄人的正常交往中(章恩友, 陈胜, 2016)。

上述校园欺凌数据及校园欺凌所造成的诸多负面影响,无不提醒着我们:校园欺凌是异常值得重视的现象,家长与学校需共同合作来减少这一情况的发生。

在了解如何防范校园欺凌之前,我们先一起来看看为什么校园欺凌事件会不断上演。

2

为什么会发生校园欺凌

Ta们与“恶”的距离:为什么参与欺凌?

在个体是否更具有攻击性这个方面,的确存在一些先天生理因素的影响。有学者认为:一部分人的大脑中枢回路异常,导致情绪调控失常,进而失去自我控制能力、引发暴力与攻击行为(郑开诚, 张芳德, 2002)。

然而,仅仅是先天因素的差异,并不足以让一个人成为一名施暴者。班杜拉的社会学习理论表明,一些校园欺凌参与者的行为可能正是通过模仿、强化而习得的。

例如,在一些存在暴力的家庭中,孩子们或是习得了用暴力作为解决问题的手段,或是将使用暴力视作具有权威、保护自己不受欺负的方式,类似的行为模式衍生到学校场景中,就成了校园欺凌(孙时进, 施泽艺, 2017)。

“一个巴掌拍不响”:是受害者的错吗?

有研究者指出,一些特定的个性特点会导致孩子们更容易成为被攻击的对象。比如说被动、顺从、敏感、缺乏自信(Salmivalli & Isaacs, 2005) 。这样的孩子在欺凌事件中通常难以组织有效的反抗,同时,他们也更有可能从自己身上找原因,认为受到欺凌是自己有问题,这种思维会导致他们不愿意向外界求助,从而将自己陷于更艰难的困局。

同时,欺凌事件的发生也可能与家庭的养育环境有关。例如,当父母对孩子的成长过度焦虑和卷入,孩子很容易对父母形成不恰当的依赖,那么与同龄人的交往技能也就很难得到充分的发展,从而成为被孤立和欺凌的对象(Olweus, 1980)。

需要特别注意的是,当我们讨论校园欺凌受害方时,并不是认同和宣扬“受害者有罪论”,而是希望找到规避欺凌、更好为受害者施以援手的方式。我们也希望成人能够向受欺凌的孩子们传达这样的观点:受到欺负也许是有原因的,也许没有,但不论如何,受到欺凌都不意味着是“你的错”,更不意味着“你有问题”。

“旁观者”的推动作用:沉默可能是帮凶?

在校园欺凌中,有欺凌者与受欺凌者,但绝大多数的孩子所拥有的角色是“旁观者”。旁观者往往并非校园欺凌的直接诱发因素,但他们的行为却会对欺凌事件的发生产生莫大的影响。

旁观的角色有三种,一是完全不知道欺凌事件的发生,二是知情但不做什么,三是知情并采取行动,这种行动可能是阻止欺凌事件继续,也可能是参与到欺凌当中(王中杰, 刘华山, 2004)。其中,只有当旁观者知情并阻止欺凌事件,才能有效地遏制欺凌的恶化与蔓延。

可惜的是,群体过程理论表明,当校园欺凌发生时,尽管许多人能意识到这是错误的、不该发生的,旁观者却并不总是会施以援手,反而会通过加入施暴者、言语嘲讽或是置身事外等方式,进一步将受害者的处境边缘化(武亦文, 缪绍疆, 2017)。在这种情形中,受害者会更不信任自己的同伴,而施暴者则会认识到欺凌手段的有效性,在这样的过程中,校园欺凌得到了强化。

有些时候,旁观者不加干预的沉默,反而可能给到欺凌事件当事人一种信号:欺凌者会认为自己的行为没有问题,而受欺凌者则会意识到自己很难获得帮助。因此,看似沉默的旁观者们,并不能减少欺凌事件的发生或让欺凌事件停止,却可能使这类事件变本加厉地发生。

3

面对校园欺凌,家长该怎么办

任何一位家长在了解到校园欺凌事件后,或多或少地,都会对自己的孩子产生一些担心:我的孩子会不会成为被欺凌的对象?如果发生了这样的事情,我该怎么帮助ta?

本文,我们将着重从家庭的角度展开讲讲,父母(或其他抚养者)该如何在家庭教养中给予孩子支持、减少校园欺凌事件的发生及如何减轻其负面影响。

为孩子创造良好的家庭环境

前文已经讲到,家庭教养方式、家庭氛围等是校园欺凌事件发生与发展的重要影响因素。因此,平时塑造和维护良好的家庭环境便是至关重要的一环。

首先,家长要避免过于专制的教养方式,尤其要意识到暴力行为对孩子的影响,尽量减少使用体罚作为问题的解决方式,更要坚决杜绝家庭暴力的滋生。

其次,家长也要避免对孩子的溺爱,给予孩子适当的自主权,帮助孩子逐步培养自己的社交能力与生活技能,让孩子逐步从家庭走到同伴中,发展自己的解决问题能力与人际交往能力。

与孩子谈论欺凌这件事

与孩子充分地讨论欺凌这件事,能够让孩子提前了解到自己可以在这些事件中做些什么,从而在一定程度上起到防患于未然的作用。

从教育孩子不做欺凌者的角度,家长可以对孩子进行共情教育,采用换位思考的方式,引导孩子设身处地的想一想:如果是自己处在那种被欺负、被孤立的环境中,会有什么样的感受?通过这样的方式,孩子会明白:没有人愿意成为校园欺凌的受害者。“己所不欲,勿施于人”,自己不愿意遭遇的事情,也不应加之于他人身上。

从保护孩子不受欺凌的角度,家长则可以告诉孩子,当遇到这样的事情时要怎么保护自己、如何向外界求助,让孩子感受到:不论发生什么,爸爸妈妈都会是ta坚强的后盾,当欺凌发生时,向父母求助并非是一件需要犹豫、害怕、羞耻的事情。这会让孩子在遭遇校园欺凌事件时,能够更快、更早地向父母求助,并获得相应的支持和保护。

从不作为旁观者推波助澜、维护校园安全的角度,家长可以告诉孩子,目睹欺凌事件发生时,可以先寻求值得信任的师长帮助,在保护自己安全的前提下,请更有权威、更有力量的一方介入到欺凌当中。

在欺凌发生后,积极寻求家校合作

如果家长确认孩子就是受欺凌的一方,除了做好孩子心理上的安抚之外,也需积极向可信任的学校教师反馈(例如班主任),详细并实事求是地告知孩子受欺凌的时间、地点、欺凌的参与者与见证者。这样方便学校及时介入和干预。

在反映情况之后,一方面家长需继续与校方保持联系,了解校园欺凌事件的干预计划及进展,并积极主动地配合学校老师的工作;另一方面,家长需在后续的家庭生活中持续关注孩子的身心健康状况,并让孩子认识到,如果类似的事情再次发生,自己可以寻求家人和老师的帮助。家长积极干预的行为会让孩子明白,并不是因为自己不好才会受欺凌,自己是可以得到爱与保护的。

当然,如果欺凌事件过于严重,家长观察到孩子的心理状态久未恢复,也需要进一步寻求心理咨询等专业途径,来帮助孩子恢复内心的秩序。

参考文献

Chan, H. C., & Wong, D. S. (2015). The overlap between school bullying perpetration and victimization: assessing the psychological, familial, and school factors of chinese adolescents in Hong Kong. Journal of Child and Family Studies, 24(11), 3224-3234.

Juvonen, J., & Graham, S. (2014) . Bullying in schools: the power of bullies and the plight of victims. Psychology, 65(65) , 159-185.

Olweus, D. (1980) . Familial and temperamental determinants of aggressive behavior in adolescent boys: a causal analysis. Developmental Psychology, 16(6), 644-660.

Salmivalli, C., & Isaacs, J. (2005). Prospective relations among victimization, rejection, friendlessness, and children’s self- and peer- perceptions. Child Development, 76(6), 1161-1171.

任海涛. (2017). “校园欺凌”的概念界定及其法律责任. 华东师范大学学报(教育科学版), (02), 43-50+118.

孙时进, 施泽艺. (2017). 校园欺凌的心理因素和治理方法:心理学的视角. 华东师范大学学报(教育科学版), (02), 51-56+119.

王中杰, 刘华山. (2004). 校园欺负中的欺负/受欺负者和旁观者群体研究综述. 心理发展与教育, (01), 92-96.

魏重政, 刘文利. (2015). 性少数学生心理健康与遭受校园欺凌之间关系研究. 中国临床心理学杂志, (04),701-705.

武亦文, 缪绍疆. (2017). 校园欺凌的群体过程及预防干预. 中国学校卫生, (04), 629-633.

章恩友, 陈胜. (2016). 中小学校园欺凌现象的心理学思考. 中国教育学刊, (11), 13-17.

郑开诚, 张芳德. (2002). 校园暴力溯源及其防治对策. 成都师范学院学报, 18(2), 2-4.

策划丨蔺秀云

作者丨张昱凌

排版丨张昱凌

图源网络丨侵删