研究发现|这些孩子更容易遭遇隐性欺凌

作者介绍 熊青

如果有一天,你发现自己的孩子突然不想上学,甚至表现出退缩与恐惧,你就需要考虑一种情况——孩子是否在学校遭遇了欺凌。

如果你发现孩子并没有与同学明显的冲突情况,但却不愿意与人交际,就要排除隐性欺凌这种可能。

隐性欺凌(Covert Bullying)是一种危害性不是很突出,通常是隐蔽的、非身体上的攻击性行为,如散布谣言、离间关系等,却会伤害到孩子的同伴关系、归属感、友谊和自尊等重要的情感关系和体验。

被欺凌者将会面临社会和心理上的伤害,包括更低的人际参与度、更高的孤独感、更低的安全感和更高水平的抑郁等等,其痛苦并不比身体上的伤害低,但其流行率却可能高于外显的欺凌行为。(Cross, Shaw, Hearn, Epstein, Monks, Lester, & Thomas, 2009;Moffat, Redmond & Raghavendra,2019)。

隐性欺凌是欺凌中的一类,符合Olweus对于欺凌定义的基本要件:持强凌弱、有意的、反复伤害,这意味着欺凌者会给受欺凌者营造一种无望的、难以逃离的氛围。

经典的习得性无助实验告诉我们,当处无法摆脱伤害的情况下,有机体会对伤害不做出任何抵抗,选择承受,而那一些选择极端结果的孩子,则是此种无望下的最后倔强。

隐性欺凌在具有上述难以逃离的特点的同时,其隐蔽性加剧了欺凌对于受害者的危害性。因为隐蔽不容易被发现,而更能持续较长时间;因为独立看单次行为伤害低,被家长、教师认为是小事情而忽视。

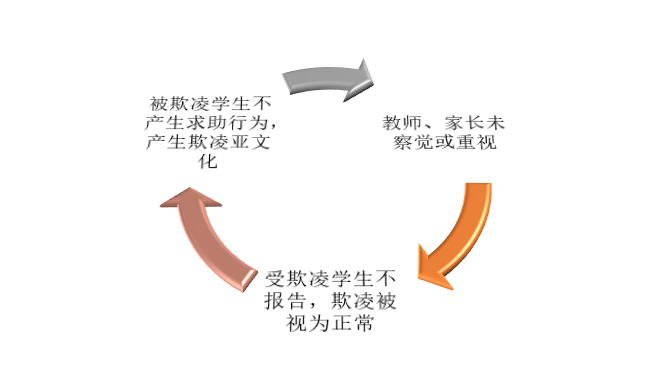

隐性欺凌的不作为模型(Cycle of inaction to address covert bullying)揭示了被隐性欺凌的青少年所感到绝望和无助的原因:

当教师和家长或因为或缺乏知识和经验来识别隐性欺凌,或认为隐蔽欺凌的危害看起来比较轻微、性质不算恶劣,而不采取即时处理,就会导致这种隐蔽欺凌得以维持。

然后,受欺凌的学生由于教师或家长的轻视、不作为而不愿意诉说,进而产生无力感;也导致参与欺凌的学生认为隐蔽欺凌是被容忍或宽恕的。

最终,导致被隐蔽欺凌的学生很少寻求帮助,获得支持和心理重建的机会就更少了;也滋生出一种隐蔽欺凌的亚文化,巩固了欺凌实施的条件,让被欺凌者陷在一个不能自拔的循环中(Cross et al., 2009)。

图:隐性欺凌不作为模型

相对其他群体,青少年更容易体会这个绝望,因为孩子们的世界并不是很大,当欺凌发生时,这就是他们的全部世界,这点被很多成年人忽视。

例如,目前隐蔽欺凌正在经历着“幕后到屏幕后面”转变,言语攻击和欺凌很容易转化为短信、电子邮件、即时通讯和聊天室等任何信息交流的方式。

对于受隐性欺凌者,尤其是处于“假想舞台”阶段(认为自己的行为和心理活动像似在舞台的聚光灯下被观众所知晓)的青少年,这种负面的、乃至威胁性的信息将迅速充满孩子的认知和思考。

曾有一位小学生在自己喜欢的游戏中遭到诽谤、侮辱,而家长认为这些都不是现实的,不理他们就可以,但孩子却在脑海里时时感受这事件,感觉别人的眼神也是异样的,恐惧、抑郁等消极情绪依然占据孩子的内心,非常痛苦。

01

你的孩子容易遭受隐性欺凌吗?

容易受到隐性欺凌孩子常会具有以下特点:

1.具有容易引起负面联想的既有属性,如生理生存在缺陷或身体瘦弱、个头不高,特殊的家庭背景等等会成为欺凌者很容易利用的攻击点,也便于其传播形成伤害。

2.在性格上,内向、敏感、害羞,不善于维护自身权益,容易成为隐性欺凌的受害者。

3.在人际关系上,缺乏朋友,缺少支持,更容易成为取笑和孤立的对象。

4.不是讨老师喜欢的类型,在老师那里也较少得到表扬的孩子容易在与欺凌者的力量平衡中处于不利方面,而受到攻击。当然也有非常优秀的同学,因为被嫉妒而遭受隐性欺凌,但其社会支持相比更为丰富,消极影响会相对有限。

5.与父母沟通不畅。孩子们更有可能与他们的父母谈论被欺凌的问题,研究显示有超越半数的受隐性欺凌的学生曾向父母提及过被欺凌的事情(Cross et al., 2009),但此时很多父母并不总是知道如何去进一步收集信息、提供支持(姚建龙,2020)。

02

面对隐性欺凌,教师和家长该如何应对

结合研究发现,家长与老师可以从以下7种方式中入手去应对可能的隐性欺凌:

1.认识隐性欺凌的危害,重视承受隐性欺凌中孩子的感受——一种反复体验的贬低、孤立、威胁所引发的绝望、无助的感觉。

2.家长要与孩子保持良好的关系,将家庭建设成为孩子安全港和避难所,不要让父母自己成为孩子的压力源,让孩子一旦遇到隐性欺凌,在家里至少还可以有那么几小时可以自我缓解和修复(Krieger,2019)。

3.父母和教师要与孩子定期沟通,注意多渠道收集孩子的信息,如孩子的网络空间内容,其他学生反映的情况等等。

4.关注孩子的心理和行为变化,如突然不合群、郁郁寡欢、反复上课注意力不集中、成绩明显下降、拒绝来学校、放学回家时间变化、躲避家长的行为反应(如家长来后迅速关闭聊天记录或页面)、在家里因为一点小事情生气或莫名其妙发脾气等,如无找到具体诱发事件,就要进一步观察、询问是否受到了隐性欺凌。

5.即时介入、制止隐性欺凌行为。通过老师和家长的介入,改变隐蔽欺凌中的权力不平衡的情况(Nelson, Burns, Kendall, & Schonert-Reichl, 2017),让孩子保持在隐性欺凌范围之外。

6.增强孩子人际交往和应对欺凌的方法和技巧,增强孩子的自信心。因为隐性欺凌者多会使用心理上的操纵、诡计等(Krieger 2019),具有更好的应对能力,将有利于实现被欺凌者的自我保护。

7.限制在学校使用个人科技产品等也被认为可以减少隐性欺凌发生的可能性(Cross, 2009)。

隐性欺凌会给孩子心灵上带来深远的伤害,要花数倍乃至余生的时间岁月去疗愈。提防隐形欺凌,需要每一位家长与老师的关注与努力。

参考文献

姚建龙等(2020). 防治校园欺凌:学理与实证. 北京:中国政法大学出版社.

Barnes, A., Cross, D., Lester, L., Hearn, L., Epstein, M., & Monks, H. (2012). The Invisibility of Covert Bullying Among Students: Challenges for School Intervention. Australian Journal of Guidance and Counselling, 22(2), 206-226. https://doi.org/10.1017/jgc.2012.27

Chang, V. (2021). Inconsistent Definitions of Bullying: A Need to Examine People’s Judgments and Reasoning about Bullying and Cyberbullying. Human Development, 65, 144–159. https://doi.org/10.1159/000516838

Cross, D., Shaw, T., Hearn, L., Epstein, M., Monks, H., Lester, L., & Thomas, L. (2009). Australian Covert Bullying Prevalence Study. Perth, Australia: Child Health Promotion Research Centre, Edith Cowan University. This Report is posted at Research Online. https://ro.ecu.edu.au/ecuworks/6795

Krieger A. (2019). On Covert Bullying. my kid is gay. https://www.mykidisgay.com/blog/on-covert-bullying

Moffat, A. K., Redmond, G., & Raghavendra, P. (2019). The Impact of Social Network Characteristics and Gender on Covert Bullying in Australian Students with Disability in the Middle Years, Journal of School Violence, 18:4, 613-629, https://doi.org/10.1080/15388220.2019.1644180

Nelson, H. J., Burns, S. K., Kendall, G. E., & Schonert-Reichl, K. A. (2017). The Factors That Influence and Protect Against Power Imbalance in Covert Bullying Among Preadolescent Children at School. The Journal of School Nursing, 34(4), 281–291. https://doi.org/10.1177/1059840517748417

策 划:刘祥宇

撰 稿:熊 青

编 辑:崔 琪

美 编:何文宣