回流儿童:从城市返乡的孩子们

北师大家庭与儿童发展实验室

我们隶属于北京师范大学发展心理研究院,专注于中国婚姻与家庭研究,致力于将实用有趣的学术成果分享给大家。

本期作者:姜 赛

北京师范大学心理学部2019级本科生

荐序

回流儿童曾经跟随父母在城市生活学习,但又不得不返回家乡。回乡后,适应新的学校,和新的老师同学相处,应对心理上的变化都是巨大的挑战。他们需要更多的关注和支持,让我们试着去了解他们的感受,并看看能为他们做些什么吧~

孩子:

“为什么其他小朋友可以留在学校,而我要和大家分开?”

“回到家乡,我感觉一切都很陌生。”

“没有人陪在身边,没有朋友,我很孤独。”

“我好像是一个特立独行的人……世界这么大,好像没有一个属于我的地方。”

家长:

“爸爸妈妈也努力地争取过。想尽量让你上一个好一点的学校。”

“我们会尽量地多陪伴你,爸爸妈妈都很爱你。”

“如果你遇到了困难,要及时地告诉爸爸妈妈,我们一起解决。”

什么是回流儿童?

第七次全国人口普查的数据显示,2020年中国的流动人口有近3.76亿,较2010年时增长了69.73%。其中流动人口子女约1.3亿人,超过中国儿童总数的40%。受人口流动影响的儿童主要有以下两类:第一种是父母外出到其他城市,把孩子留在家乡让留下来的亲属照看,此时孩子被称为留守儿童;另一种是子女和父母一起到新的城市生活,此时孩子成为流动儿童。

近年来,随着经济、政策、社会等因素的变化,很多长居于城市的流动儿童返回老家就读。这些至少有过一次跟随父母在城市生活或求学的经历,但由于各种原因又返回家乡的儿童被称为“回流儿童”。回流儿童有随父母在城市生活的经历,其中的较大一部分在返乡后又会成为留守儿童,在一定程度上具有流动和留守的双重特点(韩嘉玲, 张亚楠, 刘月, 2020)。

从大城市返乡后, 生活中的一切好像都变了

从城市返回家乡后,孩子的生活环境面临着方方面面的变化,这些变化带给孩子们的影响是值得家长和老师们重视的。

1、学业方面:不同的教材,不同的学业要求

不同地区使用的教材结构可能有所区别,课程进度也不同,这会对回流儿童的学业适应造成很大的影响(张宝歌, 2012)。城市学校的英语进度往往超过乡村地区,在返乡以后,面对较为简单的课程内容,有一部分孩子的学习兴趣会降低,不太愿意认真听课和完成学业任务(金馨悦, 2021)。而部分城市数学课程的进度相对较慢,学生在返回家乡以后,因为没有接触过一些知识点,影响到了新课程的学习,导致成绩下降(田施英, 2008)。教材结构的改变可能会打乱孩子原先建成的知识体系,孩子需要花费约一个学期的时间来完成新旧教材的衔接(韩嘉玲, 刘月, 杨佳星, 2020)。如果跟不上新学校的进度,孩子的自信心可能会受到打击,甚至产生厌学情绪(张宝歌, 2012)。

除了课程的变化外,学校的要求和氛围也会有所不同。大城市的学校常常强调素质教育和全面发展,有丰富的课余活动;而在一些地方的教育体系中,可能仍然将成绩作为衡量学生的标准,将关注的重心放在主课的成绩上。从宽松的学校氛围转换到更为紧张的应试教育,是回流儿童返乡后需要面对的另一个重大考验(韩嘉玲, 刘月, 杨佳星, 2020)。

虽然回流给孩子的学业适应带来了各方面的挑战,但是也有研究发现,回流儿童仍然具有强烈的学习动机(乔世延 等, 2021)。在访谈中也发现,孩子们能够理解家长的辛苦,想通过好好学习来报答父母,帮家里分担压力(田施英, 2008)。

2、人际关系方面:新的校园环境,新的老师,新的同学

回流儿童要经历多次学习、生活和交友圈等的变化,这些变化让他们较难形成稳定的社交圈,影响他们的人际关系发展(丛玉明 等, 2014)。

首先是语言变化的影响。有些地区仍以说方言为主,老师在课堂上使用方言,同学们在学校里用方言交流,对于不会方言的回流儿童来说,语言的壁垒会让他们更难适应和融入新的学校(韩嘉玲, 刘月, 杨佳星, 2020)。Koo等人(2014)的访谈研究中遇到过一位孩子,当其他同学在场时,她会用带有地方口音的普通话和研究者交流,而当其他同学离开后,又改为使用普通话。她解释道:“家乡话并不容易学,也不容易说。但是我在刚回来时说普通话,被同学们说‘傲慢’,他们说我应该用家乡话而不是普通话。”

师生关系对学生的心理健康、学业成绩和学习投入都有重要影响(Arslan & Polat, 2016)。当老师采取民主的管理方式,积极了解学生的需要,关注学生的生活时,学生愿意积极地参与班级活动,与身边的同学融洽相处,也能够更好地适应学校生活(谭千保, 陈宇, 2007)。良好的师生关系也能够让学生感受到老师的信任和支持,降低学生感受到的学业压力(Luo et al., 2020)。而低质量的师生关系容易让学生产生孤独感等负面情绪,还会降低学生对学习的积极性(吴艳 等, 2012)。黎煦等人(2019)对四川及河北两省137所农村寄宿制学校的调查研究发现,与当地儿童相比,回流儿童感受到的教师关心程度更低。这也提示我们,回流儿童期待得到老师的关注和支持,这对他们适应新学校的生活有重要的作用。

同学交往是学生人际交往中的重要组成部分,和同学关系亲近的孩子能够拥有更强的归属感和亲密感,更好地适应学校生活(金灿灿, 邹泓, 2012; 谭千保, 陈宇, 2007)。有研究发现,对于父母不在身边的孩子,友谊是重要的保护因素,能够降低他们的孤独感,为他们提供重要的社会支持(Wen & Lin, 2012; 彭美, 2020)。对回流儿童而言,在新学校建立朋友关系可能需要一段时间,班级可以营造温暖友善的氛围,来帮助他们更顺利地融入新的环境。

3、家庭关系方面:“爸爸妈妈不能陪在我身边”

有父母双方或一方陪伴的孩子能够更好地适应返回家乡后的生活(张文玉, 宋映泉, 2020)。相对于父母陪伴回乡的孩子而言,父母不在身边(尤其是母亲不在身边)的儿童会感受到更多的孤独和不安(袁博成 等, 2014)。这可能是因为当母亲与孩子一起生活时,能够提供即时的情感支持,并与孩子一起应对困难。

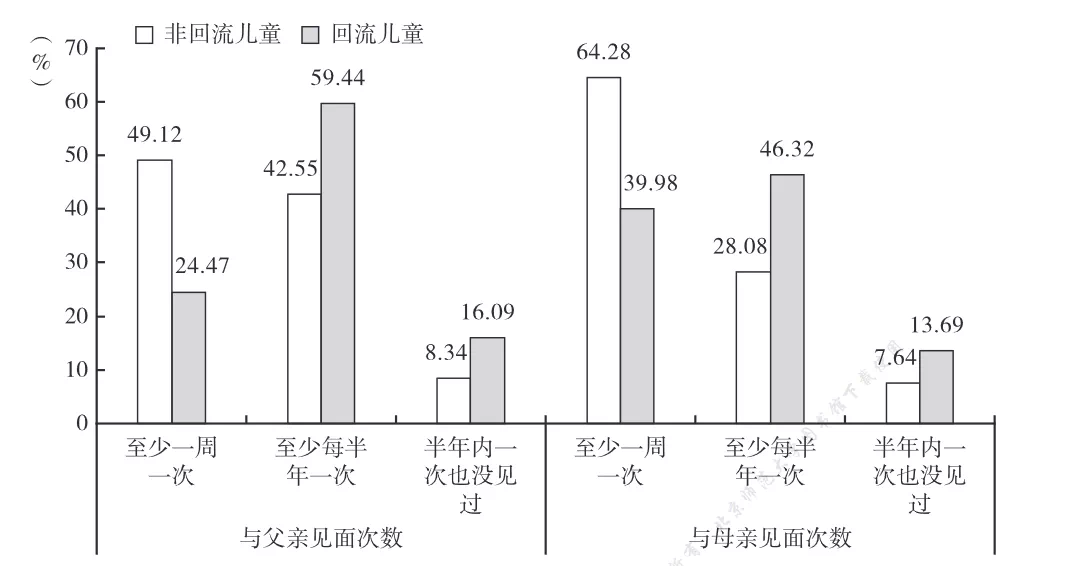

回流儿童中,父母均不在身边的儿童占65.51%,孩子见到父母的频率也明显低于非回流儿童(张文玉, 宋映泉, 2020)。当父母不能陪同孩子一起返乡时,一般会选择将孩子送到寄宿学校或由家中的其他亲戚(往往是祖父母)抚养。祖父母或亲戚朋友对孩子的监护可能较多偏向生活起居方面,在学业和心理上能为孩子提供的帮助和支持相对较少(金馨悦, 2021)。此外,在亲戚家生活的孩子还会有“毕竟是在别人家里”的担忧,不敢说心里话,担心弄坏别人家的东西,逐渐变得小心翼翼(田施英, 2008)。而对于需要住宿生活的儿童来说,自己独立生活也是一个巨大的挑战,尤其是小学低年级的孩子可能还无法独立地照顾自己的起居,需要更多的照顾和指引(韩嘉玲, 刘月, 杨佳星, 2020)。

同一学校儿童与父母见面频率对比(张文玉, 宋映泉, 2020)

虽然父母可能因为一些原因无法和孩子一起生活,但仍然能够为孩子提供支持,独自返乡的孩子也非常需要父母的支持。有研究发现,父亲与孩子的亲近关系能够提高孩子的生活满意度,让孩子感受到更多的积极情绪;而母亲与孩子的亲近关系能够帮助孩子缓解负面情绪,降低孤独感(Zhao et al., 2015)。

在陌生的环境中,回流儿童会感受到什么?

研究者调查了17000余名寄宿制学校中的儿童,发现回流儿童在各项心理行为适应指标上均低于留守儿童和父母在身边的儿童(张文玉, 宋映泉, 2020)。儿童和青少年时期是生理和心理急速发展变化的时期,有必要关注回流儿童的心理变化和需求,以帮助他们缓解心理上的适应压力(田蒙, 2010)。

1、身份认同:我属于城市还是属于家乡?

回流儿童在城市上学时,被城市学生看作进城务工人员的子女;在返乡后,又被家乡的同学视为城里人,无论在城市还是家乡,似乎都被视为了“局外人”。这种来自成长环境的双重排斥是危害回流儿童的心理健康的重要原因(黎煦, 朱志胜, 2018)。张宝歌(2012)对黑龙江省中小学近2000名儿童的调查显示,由于环境的不断改变,有81.70%的学生产生了严重的心理困惑。此外,原先生活在大城市的孩子突然回到了家乡,繁华、现代化的环境被更为质朴简单的环境取代,环境上的变化可能导致孩子产生对自身身份认同的怀疑和对农村环境的失望,进而产生较强的心理冲突(黎煦 等, 2019)。

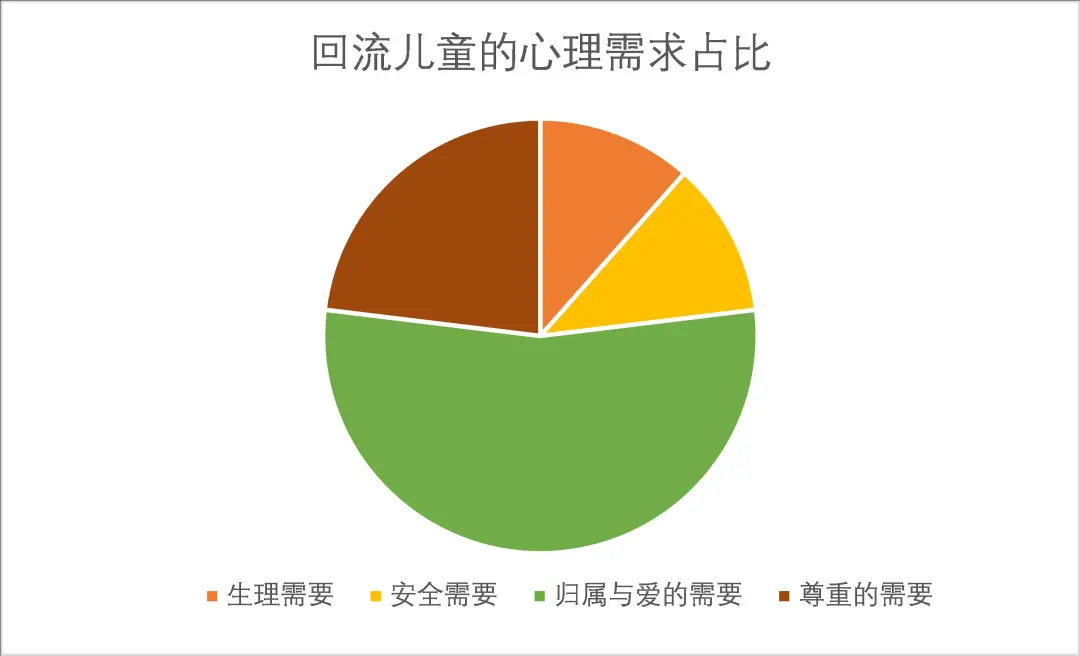

2、心理需求:渴望归属和爱

回流儿童 “局外人”的身份,使得他们更渴望寻求群体归属感和友谊,渴望得到父母的关心。袁乙今等人(2018)对回流儿童进行了深度的访谈,并统计了孩子们提到的需求。可以看出,物质上的需要虽然有被提及,但并非最主要的;孩子们最为渴望的是归属和爱,包括“关心”“爱”“亲密”“温暖”;此外,他们也希望能够得到身边人的尊重。

杨丽芳和董永贵(2022)对有回流经历的大学生进行了深度访谈,请他们回顾自己在留守-流动-再留守期间的感受,发现在他们对这段频繁更换环境的经历持有较为消极的态度。在回流期间,他们和父母沟通的机会很少,得不到关心,体验到明显的无归属感,觉得自己“不被爱”,“被抛弃”。在与他人相处的过程中,他们不太愿意透露自己的心事,很难主动亲近别人,但在内心深处,也会期待着能够得到来自父母、老师和同学的关心。

3、独自返乡:强烈的孤独感

回流儿童在访谈中表现出了对父母的强烈思念:年龄较小的小学生们边说边哭;年龄较大的初中生们则表现出了超过年龄的沉稳(韩嘉玲, 刘月, 杨佳星, 2020)。有孩子提到:“每个同学离开父母的感觉都不是很好的。我希望放假的时间长一点,因为父母很少回来,回来陪我的时间也很短。”

此外,也有很多孩子在访谈中表达了对朋友的想念和对现在还没能交到朋友的失落,他们常常提到自己“没有朋友”。有许多孩子的好友都在原先生活的城市,而在返乡以后,他们察觉到自己和新同学之间有一种“障碍”,阻止他们进一步亲近和交流(Koo et al., 2014)。频繁的流动影响了孩子的同伴关系,与同学之间的陌生和隔阂也让流动儿童体验到强烈的孤独感和社交焦虑(蔺秀云 等, 2009)。

有一位孩子在访谈中说:“刚回来的时候我很孤单。一切对我来说都是那么陌生。我留在学校,和同学们生活在同一个教室里。但我很难和他们沟通,我们没有任何共同之处……我很孤独。”独自返乡的回流儿童不仅缺少了父母的陪伴,同时还要面临交友方面的困难,是非常孤单,需要关心的。

与孩子一起应对变化,家长可以做什么?

1、提早告知,预先准备

在做出返回家乡(或换一个城市生活)的决定后,家长要提前告知孩子,并耐心为孩子解释原因和新生活环境的情况。转换环境对孩子而言是一个很大的变化,需要一段缓冲期来准备(王莉, 2021)。对于可能发生的变化,家长也可以提前帮助孩子适应,如:在家里和孩子用方言交谈;帮孩子提前搜集家乡用到的教材;协助孩子保持和朋友的联系等。

2、多关心、陪伴孩子

对于回流儿童而言,由于环境的转变,朋友关系和师生关系很难维持,亲子关系是孩子最亲密的关系,也是重要的支持来源(周驰亮, 杨茂庆, 2022)。在同伴关系缺失的情况下,父母对流动儿童的关心和照顾对儿童问题行为的减少起着非常重要的作用,能帮助儿童更好地适应(金灿灿 等, 2012)。尤其是在刚回流的时间里,父母需要密切关注孩子在生活、关系、心理上的适应情况,积极地帮助孩子解决适应困难。在工作之余,父母也可以多与孩子沟通交流,耐心倾听孩子的感受,多多向孩子表达关心和爱。如果父母和孩子不在一起生活,也可以通过打电话、写信、多回家看看等方式与孩子保持情感联系,让孩子感受到支持和爱(赵景欣 等, 2013)。

3、主动与老师沟通,了解情况

Barnard(2004)通过对1000多名儿童的追踪研究发现,家庭和学校的联系越紧密,儿童的辍学率越低,高中毕业率也越高。也有干预研究发现,家庭和学校的紧密联系能够减少孩子的问题行为,形成家校合力有助于孩子更好地适应(Stormshak et al., 2011)。家长可以与老师保持定期沟通,主动地了解孩子的适应情况,以便及时发现孩子遇到的困难并提供帮助。

无论是流动、留守还是回流,都可以看作是儿童在不同时空下的某种生活状态。强调回流儿童这一群体的存在,并非想要将回流儿童的身份作为某种标签,而是希望在需要应对巨大变化的时期,他们可以得到更多的重视和关心,能够更好地适应和发展。

参考文献

Arslan, Y., & Polat, S. (2016). The relationship between teachers’ trust in students and classroom discipline beliefs. International Education Studies, 9(12), 81–89.

Barnard, W. M. (2004). Parent involvement in elementary school and educational attainment. Children & Youth Services Review, 26(1), 39–62.

Koo, Ming, H., & Tsang, B. (2014). The doubly disadvantaged: How return migrant students fail to access and deploy capitals for academic success in rural schools. Sociology: The Journal of the British Sociological Association, 48(4), 795–811.

Luo, Y., Deng, Y., & Zhang, H. (2020). The influences of parental emotional warmth on the association between perceived teacher–student relationships and academic stress among middle school students in China. Children and Youth Services Review, 114(2), 105014.

Stormshak, Connell, A. M., Véronneau, M. H., Myers, M. W., Dishion, T. J., Kavanagh, K., & Caruthers, A. S. (2011). An ecological approach to promoting early adolescent mental health and social adaptation: Family-centered intervention in public middle schools. Child Development, 82(1), 209–225.

Wen, M., & Lin, D. (2012). Child development in rural china: Children left behind by their migrant parents and children of nonmigrant families. Child Development, 83(1), 120–136.

Zhao, J., Liu, X., & Wang, M. (2015). Parent–child cohesion, friend companionship and left-behind children’s emotional adaptation in rural China. Child Abuse & Neglect: The International Journal, 48, 190–199.

丛玉明, 李灵, 姜海丽, 郑宇姝. (2014). 回迁儿童与本地儿童自尊、人际关系水平对比研究. 牡丹江师范学院学报(哲学社会科学版), 6, 124–127.

韩嘉玲, 刘月, 杨佳星. (2020). 回流儿童如何克服“水土不服”?——超大城市人口疏解政策下的案例研究. 流动儿童蓝皮书:中国流动儿童教育发展报告(2019~2020), 270–282.

韩嘉玲, 张亚楠, 刘月. (2020). 流动儿童与留守儿童定义的变迁及新特征. 民族教育研究, 31(06), 81–88.

金灿灿, 刘艳, 陈丽. (2012). 社会负性环境对流动和留守儿童问题行为的影响:亲子和同伴关系的调节作用. 心理科学, 35(05), 1119–1125.

金灿灿, 邹泓. (2012). 中学生班级环境、友谊质量对社会适应影响的多层线性模型分析. 中国特殊教育, 8, 60–65.

金馨悦. (2021). 回流儿童教育困境及其出路. 教学与管理, 20, 21–23.

黎煦, 朱志胜. (2018). 回流对贫困地区农村儿童心理健康的影响——基于农村寄宿制学校的实证检验. 北京师范大学学报(社会科学版), 4, 26–38.

黎煦, 朱志胜, 陶政宇, 左红. (2019). 回流对贫困地区农村儿童认知能力的影响——基于137所农村寄宿制小学的实证研究. 中国农村经济, 9, 70–87.

蔺秀云, 方晓义, 刘杨, 兰菁. (2009). 流动儿童歧视知觉与心理健康水平的关系及其心理机制. 心理学报41(10), 967–979.

乔世延, 吴彥芳, 邓锐坚. (2021). 随迁子女回流对学习适应的影响研究. 青少年研究与实践, 36(04), 29–36.

谭千保, 陈宇. (2007). 班级环境对初中生学校适应的影响. 中国临床心理学杂志, 15(01), 51–52+55.

田施英. (2008). 流动儿童回流后的学习状况研究(硕士学位论文). 中央民族大学, 北京.

王莉. (2021). 回流儿童家长的三大注意. 江西教育, 17, 72–74.

杨丽芳, 董永贵. (2022). 家庭系统理论视角下双重弱势儿童亲密关系研究——基于五位回流儿童的深度访谈. 少年儿童研究, 3, 26–34.

吴艳, 戴晓阳, 温忠麟, 李碧. (2012). 学校气氛对初中生学习倦怠的影响. 中国临床心理学杂志, 20(03), 404–406.

袁博成, 金春玉, 杨绍清. (2014). 农村不同类型留守儿童的孤独感与社交焦虑. 中国健康心理学杂志, 22(10), 1564–1566.

袁乙今, 林珊珊, 陆菲菲, 史可, 杨添. (2018). 心理需求视角下农村回流儿童的社会支持分析——基于农村回流儿童的访谈研究. 江苏理工学院学报, 24(01), 74–78.

赵景欣, 刘霞, 张文新. (2013). 同伴拒绝、同伴接纳与农村留守儿童的心理适应:亲子亲合与逆境信念的作用. 心理学报, 45(07), 797–810.

张宝歌. (2012). 回迁儿童: 进城务工农民子女教育面临的新问题——以生命关怀为基点改善回迁儿童学习适应状况. 教育研究, 33(02), 74–78.

张文玉, 宋映泉. (2020). 关于回流儿童学业与心理发展的实证研究. 流动儿童蓝皮书:中国流动儿童教育发展报告(2019~2020), 250–269.

周驰亮, 杨茂庆. (2022). 回流儿童社会适应的影响因素与支持策略——基于生态系统理论视角. 河北师范大学学报(教育科学版), 24(04), 99–107.

彭美. (2020). 农村留守儿童同伴友谊质量与社会适应性的关系. 中国健康心理学杂志, 28(02), 241–246.

田蒙. (2010). 回迁儿童的心理冲突与调适. 改革与开放, 14, 126–127.

策划 | 蔺秀云

撰写 | 姜赛

编辑 | 王婉睿

排版 | 丁欣怡