亲社会实验室 | 日常生活中的道德现象——基于经验取样法的研究

文献选读

Coco有话说

经验取样法是在自然情境下收集人们那些容易受时间和情境因素影响而发生变化的心理与行为数据(比如情绪、态度、评价等),因此可以大大提高心理学研究的生态效度。近年来,随着互联网、智能手机和穿戴式智能设备的普及,采用经验取样法开展研究的可行性逐渐提高,因而受到心理学研究者的广泛关注。

本期推文介绍一项采用经验取样法进行的研究,探讨日常生活中人们的道德与不道德行为的内容、影响因素、心理效应和动态变化过程。

经验取样法(Experience Sampling Method, ESM)是在自然情境下对人们的情绪、感受、行为及其具体发生情境等进行密集性重复测量的研究方法。由于是在完全自然的情境下采集数据,因而经验取样法大大提高了研究的生态效度。然而,经验取样研究通常需持续3天到3周不等,且每天进行多次测量,因此也需要研究参与者的积极配合。

为了提高参与度,研究者需要在研究启动阶段收集参与者的人口学信息并测量相关变量,告知参与者研究的周期和时间、需要遵守的规则,以及预期得到的物质或非物质回报,并培训参与者学会使用调查要用到的的工具(比如,智能手机、平板电脑、智能手表等)。在经验取样阶段,研究者要对核心变量进行重复测量,为防止参与者疲劳,提高问卷填答率,施测的问卷要保证问题简洁易懂,且作答时间控制在5分钟之内。

Wilhelm Hofmann等研究者于2014年在Science上发表了一项题为“Morality in everyday life”的经验取样研究,揭示了日常生活中道德与不道德行为的内容、影响因素、心理效应和动态变化过程。

这项研究招募了1252名美国和加拿大成年被试(18-68岁)参加为期三天的调查。被试在完成宗教信仰和政治倾向(自由主义者 vs. 保守主义者)的测量后,在随后的每天9:00-21:00之间完成五次调查,回答以下问题:

· 过去1小时内你是否做过、经历过、亲眼目睹或听说过道德或不道德行为?

· 这个行为是关于什么的?

· 这个行为发生的具体情境(比如地点)是什么?

· 最后,要求被试分别对九种道德情绪(比如内疚和厌恶;0 = 一点也不, 5 = 非常)、当下的幸福感(–3 = 非常不幸福, +3 = 非常幸福)和目的感(0 = 一点也不, 4 = 非常)进行自我评价。

研究者通过分析被试报告的不同时间点的道德/不道德行为、情绪等,得到了以下结果:

01

日常生活中的道德与不道德行为

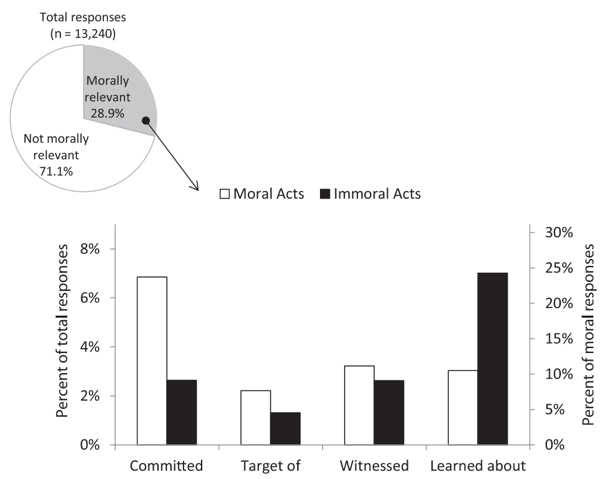

在被试的所有报告中,只有28.9%的报告与道德有关。尽管被试报告的道德行为(15.3%,n = 2029)和不道德行为(13.6%,n = 1799)比例相当,但显然,对于道德行为,人们更可能报告自己做了或经历了,而对于不道德行为,则更可能报告为自己听说的(图1)。其中,人们通过人际沟通或社交媒体、新闻杂志、电视广播等渠道听说过的不道德行为的频率要比道德行为高出2倍多。

图1 与道德有关和无关的行为占总报告数的百分比(饼图),以及四种道德/不道德行为的百分比(条形图;左纵坐标:总报告数的百分比,右纵坐标:道德相关报告的百分比)

02

日常生活中道德的内容维度

对被试所报告的道德/不道德行为的内容分析表明,日常生活中的道德内容涉及八个维度,即关爱/伤害、公平/不公、忠诚/背叛、权威/颠覆、圣洁/堕落、自由/压迫、诚实/欺骗和自律/放纵。其中80.1%的道德行为涉及前五个维度,这与Haidt等研究者的道德基础理论所提出的五维度相符合。最常被提及的行为与关爱/伤害(50.6%)有关,其次分别为公平/不公(13.9%)、诚实/欺骗(12.8%)、权威/颠覆(5.6%)、圣洁/堕落(5.2%)、忠诚/背叛(4.8%)、自律/放纵(3.8%)和自由/压迫(3.3%)。

03

宗教信仰、政治倾向与道德

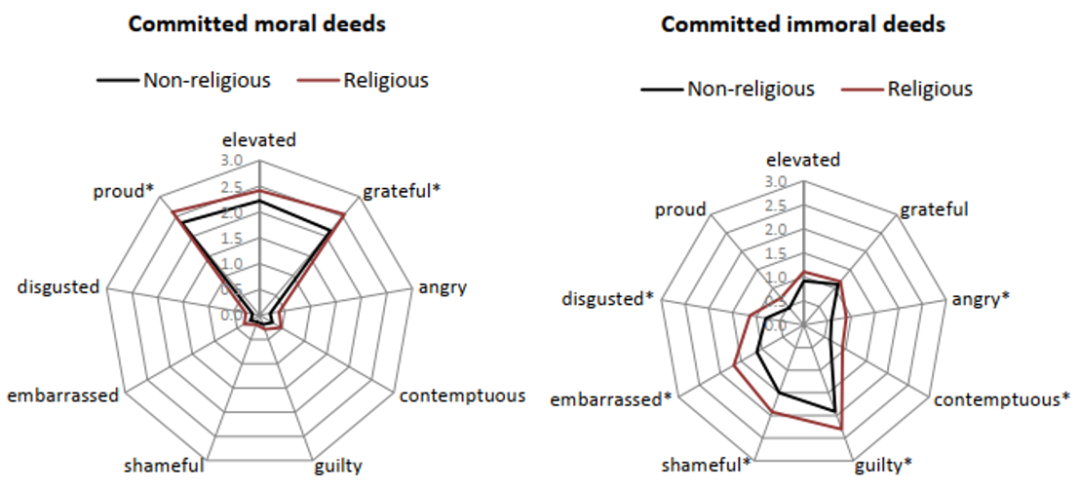

有无宗教信仰者所做的道德行为和不道德行为均没有显著差异。但是,有宗教信仰的人在做出道德行为后能体验更多的自豪与感恩情绪,而在做出不道德行为后则体验更多的厌恶、羞耻、内疚和愤怒等情绪(图2)。

图2 有无宗教信仰者在做出道德和不道德行为后的情绪体验差异

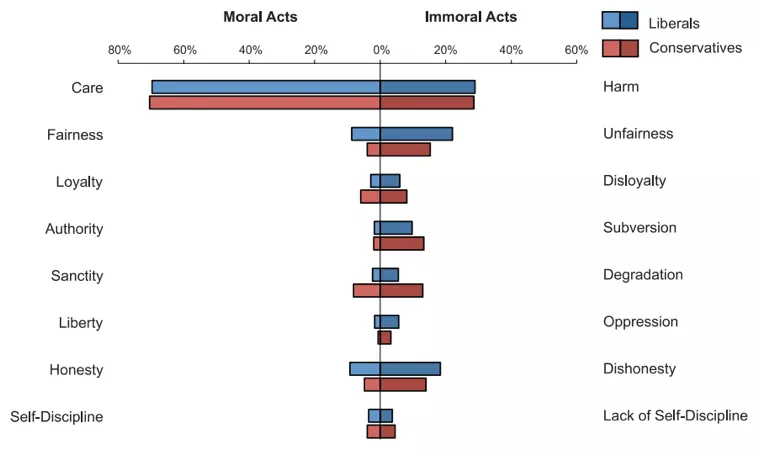

被试的政治倾向与他们提到的道德行为的内容联系紧密。自由主义者的道德内容更多涉及公平/不公、自由/压迫和诚实/欺骗维度,而保守主义者的道德内容更多涉及忠诚/背叛、权威/颠覆和圣洁/堕落维度(图3)。

图3 道德内容与自由主义/保守主义政治倾向

04

道德与幸福感、目的感的关系

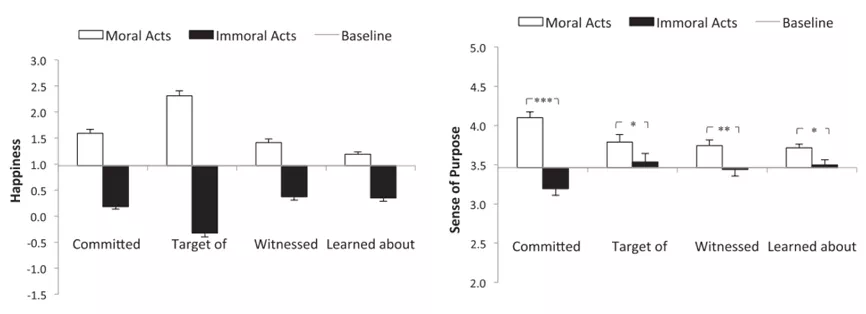

相比于不道德行为,人们在做了、经历、目睹和听说了道德行为之后,会报告更高水平的幸福感和目的感。其中,自己经历了道德行为与不道德行为后报告的幸福感的差异最大,而自己做了、目睹或听说道德行为与不道德行为后报告的幸福感的差异相对较小。此外,人们在做了道德和不道德行为后报告的目的感的差异最大(图4)。

这些结果表明,尽管他人对自己的善行更能提升人们当下的幸福感,但主动行善更能提升人们的人生目的感与意义感。

图4 道德与幸福感、目的感的关系

05

道德的动态变化过程

对不同时间点报告的不同类型的道德/不道德行为进行分析发现,先前受益于他人的道德行为使得人们后续更可能做出道德行为(道德感染),而先前做出道德行为的人后续做出不道德行为的概率也更高(道德许可),这进一步证实了前人研究所发现的道德感染和道德许可效应的存在(图5)。

图5 道德的动态变化(纵轴代表样本中的平均发生概率)

互联网、智能手机和穿戴式智能设备的普及增加了经验取样研究的可行性,也为心理学研究者带来了便利。然而,尽管经验取样法能够弥补传统研究方法的诸多不足(比如,记忆与反应偏差、缺乏生态效度),研究者在选择该方法之前需要慎重考虑诸多因素,比如,是否有必要采用经验取样法探讨所关注的核心问题;如果有必要,则需要进一步考虑被试量、被试招募方式、研究周期与时间、被试参与度与被试奖励问题、数据收集辅助工具的选择(比如SurveySignal、mobileQ等软件平台)、设备需求、实验材料和流程设置等,从而保证研究的顺利开展。

参考文献:

Hofmann, W., Wisneski, D. C., Brandt, M. J., & Skitka, L. J. (2014). Morality in everyday life. Science, 345, 1340–1343. https://doi.org/10.1126/science.1251560

经验取样研究拓展阅读:

Christensen, T. C., Barrett, L. F., Bliss-Moreau, E., Lebo, K., & Kaschub, C. (2003). A practical guide to experience-sampling procedures. Journal of Happiness Studies, 4, 53–78. https://doi.org/10.1023/A:1023609306024

Csikszentmihalyi, M., & Hunter, J. (2003). Happiness in everyday life: The uses of experience sampling. Journal of Happiness Studies, 4, 185–199. https://doi.org/10.1023/A:1024409732742

Hofmann, W., Baumeister, R. F., Förster, G., & Vohs, K. D. (2012). Everyday temptations: An experience sampling study of desire, conflict, and self-control. Journal of Personality and Social Psychology, 102, 1318–1335. https://doi.org/10.1037/a0026545

Smith, P. K., & Hofmann, W. (2016). Power in everyday life. Proceedings of the National Academy of Sciences, 113, 10043–10048. https://doi.org/10.1073/pnas.1604820113

推文作者:伍俊辉

插图:伍俊辉

编辑:林靓

排版:董艺佳

本文由亲社会实验室原创,欢迎转发至朋友圈,如需转载请联系后台,征得作者同意后方可转载