亲社会实验室 | 人们为什么会“路见不平一声吼”?

文献选读

Coco有话说

“路见不平一声吼”通常被认为是公平正义的表现。很多人在生活中都有过这样的经历,当看到不公平或违反社会规则的行为时,会对其产生或表达愤怒,有时因愤怒还会对其进行惩罚(即第三方惩罚)。那么,是什么原因使得人们这样做呢?

研究表明,名声关注是影响旁观者做出惩罚行为的重要原因,即惩罚行为有利于惩罚者建立良好的名声,而且无论是在公开情境下,还是在匿名情境中,惩罚行为给第三方惩罚者带来的名声益处越大,惩罚者的惩罚行为也越多。

第三方惩罚(third-party punishment)指作为旁观者的人们在看到违规的自私者伤害他人时,而去惩罚自私者的过程(即旁观者A看到B不公平地对待C后,对B进行谴责或惩罚)。它对于抑制社会环境中的自私行为,促进亲社会行为有着重要作用。但是,它也会让惩罚者付出时间或金钱成本,有时甚至还可能受到伤害(比如,为帮人夺回店铺,“武松醉打蒋门神”,最后却被蒋门神陷害而入狱)。但即便如此,生活中却仍然广泛发生着第三方惩罚的现象。

其中的一个主要原因是名声关注,相对于不惩罚,惩罚行为(a costly signal of trustworthiness)可以给第三方惩罚者带来名声收益,提高惩罚者的可信任度,会使第三方惩罚者因而获得社会奖赏。例如,在公司中,当A发表针对女性的歧视性言论时,如果B义正辞严地公开谴责A的行为,就会使公司的其他职员对B产生好感,觉得B是值得信任和有正义感的人。

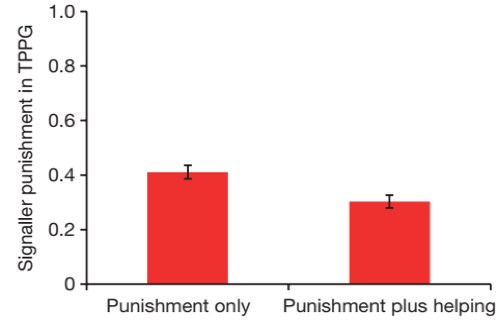

名声关注影响第三方惩罚行为的更直接的证据表现为,第三方惩罚者会根据惩罚行为的名声信号价值来进行惩罚,惩罚行为的信号价值越高,惩罚行为也会越多。具体而言,与惩罚行为相比,帮助行为是显示个体可信任度的更强和更纯粹的信号,因此,当第三方旁观者已经有了帮助他人的机会之后,感知到的惩罚行为的信号价值降低,再看到不公平事件时对违规者的谴责和惩罚也会降低;但是,当只能通过惩罚行为来显示自己的可信任度时,旁观者会更多地对违规者进行谴责和惩罚,因为此时的惩罚行为有更高的信号价值(见图1)。例如,在公司中,当A发表针对女性的歧视性言论时,如果B在上午刚刚向保护女性权益的项目捐过款,此时,B对A的谴责可能会降低,因为B已经帮助过女性了,即使不谴责A,B也会被认为比较善良;但是,如果B在上午错过了公司为保护女性权益而举行的募捐,此时的谴责行为对提高B的名声尤为重要,因此B对A的谴责会更多。

图1 公开情境下,没有助人机会时,第三方惩罚率更高 (Jordan et al., 2016)

以上关于惩罚行为的名声信号价值的理论应该只能解释公开情境中的第三方惩罚行为,因为只有当惩罚行为被人观察或知道时,才会给惩罚者带来名声收益。但是,生活经验和研究证据都表明,在惩罚行为不能给惩罚者带来名声收益的匿名情境中,第三方惩罚依然存在,人们依然会“路见不平一声吼”。

研究者认为,在无人观察的匿名情境中,名声关注依然会影响人们的第三方惩罚行为,此时,名声虽然实际上没有任何风险,但人们也会自动地设想自己的惩罚行为如果被他人观察到时会如何影响自己的名声(就像在公开情境下关注自己的名声一样),如果惩罚行为的潜在信号价值高,人们的惩罚行为也更多。

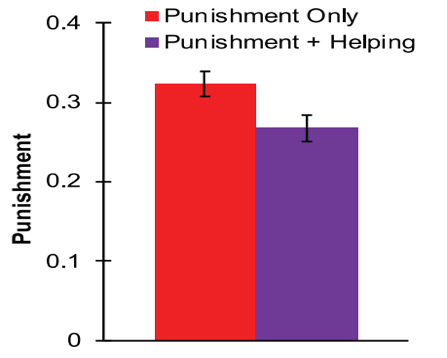

为证明上述假设,研究者在匿名的社会互动情境中,操纵了第三方惩罚者在惩罚他人的同时是否还有帮助他人的机会,从而操纵惩罚行为的潜在信号价值(在有帮助机会时,惩罚行为的名声信号价值降低)。

其中, 在“惩罚者”组中,在知道分配者完全占有30美分,而没有将其平均分配给接受者后,作为第三方惩罚者的被试有权决定是否愿意花费自己的5美分奖金来让自私的分配者承受15美分的损失,以此惩罚分配者。

在“帮助+惩罚者”组中,作为第三方惩罚者的被试在决定是否惩罚自私的分配者之前,有机会做出帮助行为——将30美分均分给他人(帮助一般他人,并非补偿不公平分配中的受害者)。

结果表明,当不能通过帮助他人来获得名声时,作为第三方惩罚者的被试会对自私的分配者进行更多的惩罚,因为此时如果有人观察的话,对自私的分配者进行惩罚更能彰显自己的可信任度,而如果个体不对自私者进行惩罚,若是被人观察到会引发别人的消极评价。而当第三方惩罚者有机会通过帮助他人获得名声时,惩罚行为的名声收益降低,惩罚者的惩罚行为也降低。

图2 匿名情境下,没有助人机会时,第三方惩罚率也更高 (Jordan & Rand, 2020)

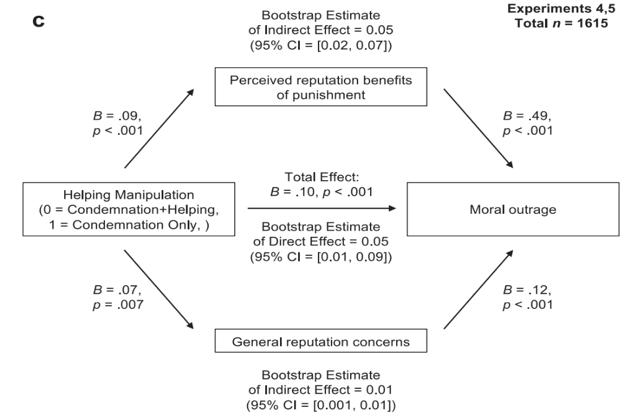

同样地,在没有帮助机会时,第三方惩罚者也会对自私的分配者表达更多的愤怒,因为此时的愤怒表达若是被他人观察时能给他带来更多的名声收益。

图3 匿名情境下,没有帮助机会时,第三方惩罚者的道德愤怒也更高 (Jordan & Rand, 2020)

总之,拥有良好的名声有利于个体的社会适应,无论是在有人观察的公开情境下,还是在与名声无关的匿名情境中,名声关注(即惩罚行为的名声信号价值)都是影响第三方惩罚的重要因素。

第三方惩罚中的名声关注看似具有策略性,但更多的是一种无意识地考虑,尤其是在匿名情境中的惩罚行为实际上并不会给惩罚者带来任何名声收益或损失,只是个体会直觉性地认为“名声总是处在风险中”,依然会设想愤怒和惩罚行为被人观察到时会如何影响自己的名声。

此外,第三方惩罚也受到其他因素的影响,比如人们的利他人格,正义感和违规行为的严重程度等,因此,人们做出第三方惩罚行为并非就是为了有意识地获得名声,即使没有任何名声收益,但是当违规行为很严重,或者出于内在的道德正义与愤怒时,或者自己本身就很乐于助人时,人们看到违规者时依然会对其进行严厉的惩罚。

参考文献

Heffner, J., & FeldmanHall, O. (2019). Why we don’t always punish: Preferences for non-punitive responses to moral violations. Scientific Reports, 9(1), 1–13.

Jordan, J. J., Hoffman, M., Bloom, P., & Rand, D. G. (2016). Third-party punishment as a costly signal of trustworthiness. Nature, 530(7591), 473–476.

Jordan, J. J., & Rand, D. G. (2020). Signaling when no one is watching: A reputation heuristics account of outrage and punishment in one-shot anonymous interactions. Journal of Personality and Social Psychology, 118(1), 57–88.

推文作者:苑明亮

插图:郭震

编辑:林靓

排版:董艺佳

本文由亲社会实验室原创,欢迎转发至朋友圈,如需转载请联系后台,征得作者同意后方可转载