亲社会实验室 | 面对疫情,怎样把控自己的情绪

热点评论

Coco有话说

自2019年12月以来,新冠肺炎(“COVID-19”)疫情一直牵动着全国人民的心,我们每天都会关注很多疫情相关的信息。对这些信息的认知会影响我们的情绪感受,而起伏的情绪也将影响着我们的行为。面对此次疫情,如何应对和调控情绪,进而保持冷静和客观的状态投入到日常的生活和学习工作中,是我们每个人都面临和要解决的问题。

由北京幸福公益基金会和清华大学心理学系联合发起的“抗击疫情 心理援助”的公益项目,以专业性、有效性、长久性为原则,自1月29日开始在云视频会议平台上开展了针对心理援助者的心理危机干预的专业培训。本期推文整理了寇彧教授在2月14日第二期专家培训课程中的讲座内容,主要探讨“情绪信念”在情绪对人们行为中的影响,并介绍两种有效的情绪调节策略,帮助大家积极应对疫情信息。

最近,相信我们每个人每天都在关注着疫情的发展态势,看到网络上的各种信息,我们可能会感到焦虑,恐慌,坐立不安,感觉自己什么也做不了,也更容易跟身边的人吵架;但也有人虽然会感到焦虑,不安,却能沉着应对,比如定时关注疫情官方信息,做自己力所能及的捐助,积极配合国家政策,等待疫情拐点和好消息的出现。

为什么面对疫情,同样感到焦虑恐慌,但是个体的行为表现会不同呢?情绪到底是如何影响我们的行为?根据以往研究,我们认为这可能受到个体的情绪信念的影响,即,情绪通过情绪信念来影响人的行为。

一、什么是情绪信念,情绪信念如何形成

信念是指个体对某种观点坚信不疑的态度和看法。我们常见的信念有“人生观,世界观和价值观”。事实上我们对情绪也有自己的态度和看法,也即每个人其实都有自己的情绪信念。

Ford和Gross围绕情绪信念做了大量的研究,他们认为,对我们的情绪体验和情绪调节影响比较大的情绪信念有两类:一是关于情绪是好/不好的信念,主要反映了个体对情绪的评价性态度;二是情绪是否可控的信念,这反映了个体能否积极主动调节情绪的信念。

情绪信念的形成与我们的价值观以及生活经历有关,如果个体在成长过程中经历很多负性生活事件,经常体验消极情绪,就很容易产生情绪是不好的,情绪是不可控的信念。从这个角度来讲,每个人的生活经历不同,价值观不同,情绪信念也会不同。

情绪信念具有一定的稳定性和普遍性;但是情绪信念也会因情绪的性质、发生背景、情绪强度、持续时间、情绪目标、表达方式等的变化而不同,比如有人会认为强烈的情绪都不好,中等程度的情绪就很好,而有的人认为高兴的情绪就好,生气的情绪则不好且不可控。从这个角度说,情绪信念也有特殊性和变化性。

此外,特定文化对某种情绪的赞许也会影响个体的情绪信念,比如中国传统文化提倡中庸,也更重视人际关系的和谐,所以就更提倡情绪的稳定和适度隐藏,因而会使人们认为太激烈的情绪不好,比如乐极容易生悲。

二、情绪如何通过情绪信念影响人的行为

上面我们讲到个体的情绪体验影响其情绪信念的形成。研究者还发现不同的情绪信念也会对行为产生不同的影响。

首先,情绪信念影响个体的当下行为。例如,相信情绪是不好的个体,会更关注引起消极情绪的压力源;有些家长认为愤怒的情绪是有价值的,他们通常就会更包容自己孩子的生气或愤怒情绪,让孩子表达出来,促进孩子情绪的健康发展;有些人相信情绪是不可控的,他们在生气时,会更认为是他人惹自己生气的,进而体验到更强烈的消极情绪。

其次,情绪信念也影响个体的长期行为。例如,相信情绪是不好的人,其心理健康水平比较低,幸福感比较低;相信表达愤怒对问题解决有用的个体,则可能会经常表达愤怒情绪,长期积累,有可能会形成攻击和暴力的人格特征;而相信情绪不可控的个体可能更容易沉溺于情绪中,不能积极地调节自身情绪状态,进而更可能产生抑郁症状。可见,情绪体验影响着情绪信念的形成,而情绪信念进而影响了我们的行为。

那么,情绪信念又如何影响行为呢?它是通过引发人们做出情绪调节的决策,进而选择适合的情绪调节策略来影响行为的。

三、如何有效调节情绪

下面主要介绍两种方法。

1

提高情绪胜任力

简单说,情绪胜任力(Emotional Competence)表现在四个方面:情绪觉知,情绪识别,情绪表达和情绪调节。

情绪觉知就是当自己处于情绪状态时,自己能够意识到自己的情绪并知晓自己当下体验到的是什么情绪;情绪识别是指知道引发自己或他人情绪的线索,以及通过什么可以辨别自己或他人的情绪;情绪表达说的是按照情境规范表达情绪,所以会涉及特定文化及环境的赞许性要求,比如男孩当众流泪常常不被赞许,所以经常有男孩压抑悲伤的情绪;情绪调节是说个体有意识地把不被赞许的情绪调节成被接受的,或者把过度的情绪调节成适度的等等。

提高情绪胜任力,可以通过以下几方面来努力:

(1)有意识地训练自己察觉当下的情绪状态。学习或了解更多的情绪词汇,提高觉察情绪的敏感性等都是有效的做法;

(2)时常跟自己描述自己的感受或者审视他人的情绪感受,以及关注是什么让我们能知晓自己或他人的情绪感受,也就是说要注意并反思帮我们识别各种情绪的线索。具体来说,既可以通过表现于外的表情、动作,引发情绪的情境、事件,旁观者的情绪反应来识别情绪,也可以通过内在的心理感受来体验情绪。这两方面都能够帮助我们识别情绪线索;

(3)通过剖析情绪的产生原因和后果,学习适应环境的情绪表达规范。比如,当我们意识/觉察到愤怒情绪的后果时,我们就可能会想可不可以改变自己的情绪表达方式?事实上,情绪表达有一定的规范,如果我们学会了符合或者适应文化规范的情绪表达方式,就能更合适地去表达自己的情绪了。这也是情绪胜任力的一个方面。

(4)情绪调节:情绪调节的过程涉及到两方面的问题,一个是这个情绪可不可以转变的问题,即一种情绪能不能转换成别的情绪?比如愤怒可不可以转换成平静?难过可不可以转换成开心?另一个是情绪的强度可不可以改变的问题,即强烈的愤怒能不能变成不太强烈的愤怒呢?非常难过可不可以变成不太难过呢?其实这两者都是可以做到的。我们前面讲到的情绪觉知、情绪识别、情绪表达,其实也都是在做情绪的调节。

2

提高自信力

我们都能发现,自信的人总是举止得体,沉着冷静,他们往往可以抓住新机遇,应对挫折并迅速从打击中恢复过来,能迎接新挑战,主动做出适应性改变。如果个体具有了自信的行动力,就会采取积极的行动,进而影响情绪调节。我们一起来看看,怎样通过提高自信力来调节情绪。我们介绍两种具体的技术:

(1)认知解离技术

这个技术有两个要点。一是通过描述自己的感受,提醒自己:感受和体验不等同于你自己;二是通过想象自己对自己的言语,意识到:这些想法未必是事实,它们只是自己的想法而已。

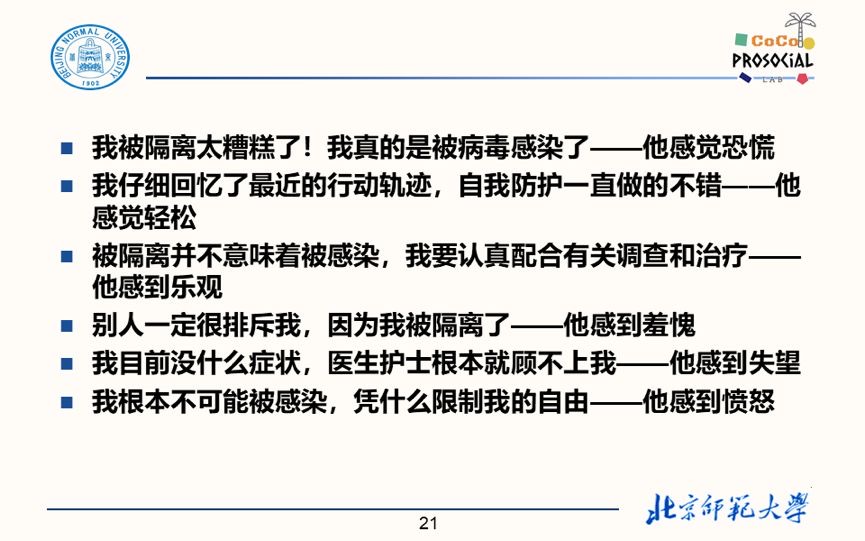

例如,假设有六个人疑似感染新型冠状病毒而被隔离。他们六人可能会有什么想法呢?

不难看出,这六个人对于同样一件事情的想法很不相同,当他有不同想法的时候,其感受也不同。所以我们一定要意识到自己的感受和自己的想法,觉察到自己与自己的感受和想法是完全不同的。这就是认知解离技术。

当我们能够将自己从自己的想法或感受中分离出来时,就会去对自己的想法或感受重新评价,而重新评价的结果很可能会使自己形成完全不同的感受,所以情绪就也不同了。

(2)FACADe 技术——摆脱消极观念

当我们利用认知解离技术,把自己和自己的情绪以及自己的想法解离开以后,接下来我们可以采用摆脱消极观念的FACADe技术。这个技术总体上来说就是摆脱消极观念。具体的做法是:

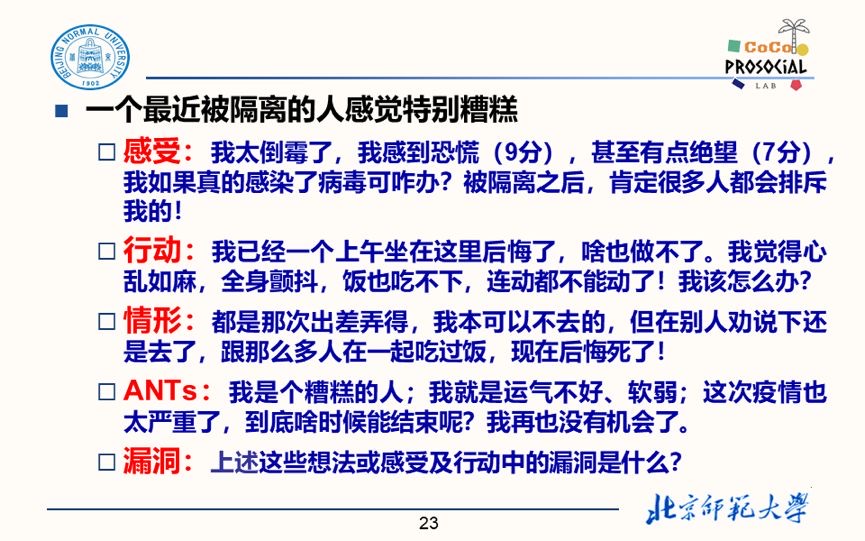

a)首先写下当时的情绪体验(感受,Feeling),并给自己的情绪体验打分。比如你正在体验悲伤,那么你的悲伤有多大强度?满分是10分,它是9分还是8分呢?

b)写下或意识到自己在当下情绪的影响下无法完成的事情(行动,Action)。例如,你是不是因为悲伤连床都起不来了?饭也吃不下了?

c)想一想是什么(情形,circumstance)让你产生了当下这种悲伤的情绪?比如,我们很多人都认为是当前的疫情造成了自己的不良情绪。

d)然后,我们需要仔细觉察,每当自己感到悲伤或其他情绪时,脑子中会自动地冒出些什么想法?会自动冒出哪些自己无法控制的消极想法(automatic negative thoughts)?比如有些人会觉得自己软弱,有些人会觉得自己运气不好,还有些人觉得自己很无能等等。

e)我们一定要寻找上述感受、行动,以及各种各样的自动出现的消极想法当中的不足之处或漏洞(defects),即哪一些是没有依据的,是凭空自动冒出来的,我们要找到它们的不合理之处,然后去应对它。我们来一起看看下面的例子:

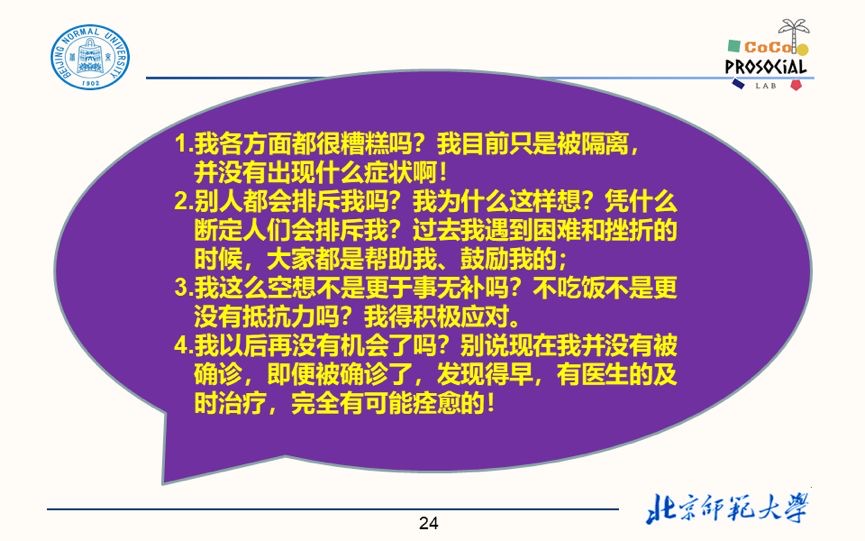

如果我们仔细反思一下,不难找到这个人想法中的漏洞,例如:

大家不难看出来吧,如果我们找到那些在自己情绪不佳时自动冒出的消极想法的漏洞,就可以使自己的情绪变得更好一些,或者至少可以缓解自己的情绪强度。当然,这样做还可以提高自己的自信力。

所以,通过认知解离技术和FACADe技术,完全可以提升我们的自信力,也可以调节我们的情绪。但是要掌握这两种技术,必须要通过反复的循序渐进的训练。

最近一段时间,随着疫情的发展及各方面的努力,除了医护人员在抗疫一线外,大多数朋友们都是待在家里。很多人因为长时间没有规律性地工作而烦闷,没有与朋友同事的相聚而孤独;孩子们也因为学校未开学而可能长时间使用手机、电脑等,因为不能与小朋友交流而无所事事,这也引起了家长们的担忧,怕他们陷入网络成瘾,怕他们无事生非。所有这些都是非常正常的情绪反应,面对这些情绪,我们先接受它们,明白它们的产生机制,然后,使用今天所讲到的情绪信念及情绪调节来理性应对。

在当前抗击疫情的关键时刻,我们不仅需要积极看待不确定的信息,通过有效选择增强稳定感。而且,在面对信息引起的情绪起伏和困扰的时候,更需要通过情绪信念做出调节情绪的决策,而不是消极等待。我们既要积极而有效地调节情绪,而调节情绪时也需要按照情绪的规律来科学地实施。

主要参考资料:

Ford, B. Q., & Gross, J. J. (2019). Why beliefs about emotion matter: An emotion-regulation perspective. Current Directions in Psychological Science, 28(1), 74–81. https://doi.org/10.1177/0963721418806697

寇彧,张庆鹏.(2017),青少年亲社会行为促进:理论与方法,北京师范大学出版社。

【英】罗布·杨(Rob Yeung)著,寇彧等译(2018). 自信:成为最好的自己(第3版), 中国工信出版集团,人民邮电出版社。

推文作者:寇彧,姚小喃,林靓

插图:郭震

编辑:林靓

排版:董艺佳

本文由亲社会实验室原创,欢迎转发至朋友圈,如需转载请联系后台,征得作者同意后方可转载