面对内卷|如何更科学的养育孩子?

北师大家庭与儿童发展实验室

我们隶属于北京师范大学发展心理研究院,专注于中国婚姻与家庭研究,致力于将实用有趣的学术成果分享给大家。本期作者

姜赛

北京师范大学心理学部19级本科生

荐序

在教育内卷的背景下,有不少家长采用“鸡娃”的方式教育孩子,给孩子安排大量的学习活动,要求孩子学会各种知识与技能。你是怎样看待“鸡娃”的呢?这样的环境会让你感到焦虑吗?不妨一起来看看有没有更科学的教育孩子的方式吧~

热播剧《小舍得》中,子悠的妈妈田雨岚是一位坚持“鸡娃”教育的母亲,从小学一年级开始,就给孩子报名了奥数、英语、逻辑写作班。为了让孩子升入最好的初中,她要求孩子能够得到“择数杯奥数竞赛奖杯”,并为此倾尽全力。子悠的生活中只剩下学习,喜欢的足球课也被妈妈取消,被逼得喘不过气。

当今,“鸡娃”一词被广泛传播,在一些竞争较为激烈的城市中尤为明显。家长像“给孩子打鸡血”一样教育孩子,给孩子安排各种各样的学习和活动,希望孩子学得够多、够早,只盼孩子能够在竞争中“胜出”。

在“鸡娃”的影响下,人们对孩子的要求与孩子的生活都发生了巨大的变化:从前,会一门乐器可以称得上值得夸耀的特长,而在“鸡娃”教育下,会一门乐器只是一种基础素养;

原先孩子们在学校开设英语课时,才开始接触英语,而在“鸡娃”的家长看来,提前学习英语只是基本,除此之外孩子还需要学习并掌握第三门外语;原先周末是孩子们玩耍的时间,而接受“鸡娃”教育的孩子需要“在地铁和公交车上站着写作业、背古文”,“周六周日从早上八点到晚上八点,都泡在教辅机构里”。

在优质教育资源有限的情况下,家长希望孩子能得到更好的发展,不免会产生担忧与焦虑,希望通过更早地开始学习来让孩子在竞争中更有优势。当大多数人都这样认为时,人们就会早早地陷入到“教育内卷”之中。

起初可能所有人每天都投入一个小时就够了,后来,平均标准逐渐上升,变成了三个小时,六个小时,甚至更多。虽然大家都付出了更多的精力,但每个人取得的结果并没有变化。

每每听到教育机构的宣传,听到别人家孩子的故事,我们总会不由自主地陷入教育内卷之中,进而发展出一些如“鸡娃”这样的教养方式。但是“鸡娃”能否完成我们养育孩子的初衷呢?是否存在更科学的教养孩子的方式呢?

我们究竟要不要鸡娃?

家长以“鸡娃”的方式教育孩子,要求孩子完成一些设定好的目标,这些目标包括了学业与种种技能,有时过于困难、过于超前。

如果我们不要求孩子必须达到某个水平或某个目标,只是为孩子提供选择的机会,按照孩子的兴趣和发展规律教育孩子,这种顺应孩子天性的教养模式会不会是一种更好的方式呢?

没有两片完全相同的叶子,也没有两个完全相同的孩子

每一个孩子擅长的领域是不同的,我们需要相信每个孩子的发展潜力,帮助孩子发展个性和优势(钟志贤, 2004)。

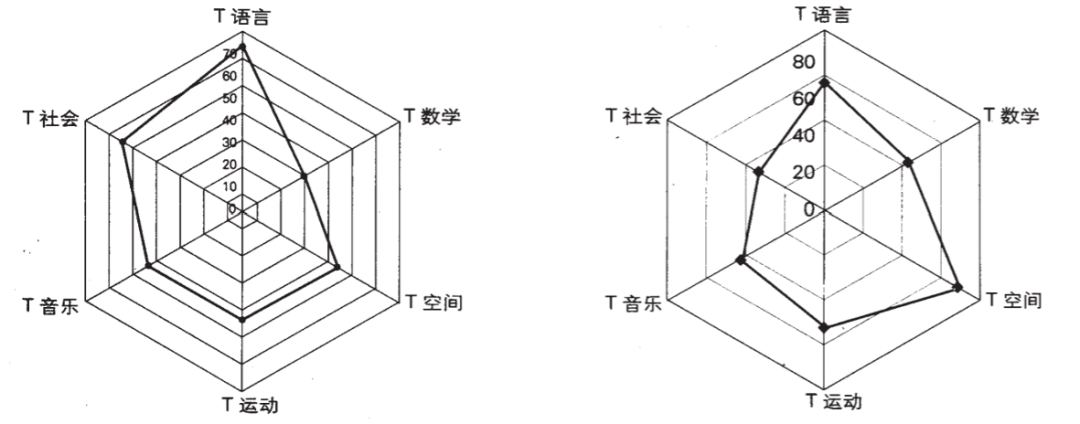

哈佛大学著名学者加德纳在1983年出版的《智能的结构》一书中首次提出了多元智能理论,认为人类至少有8种以上的智能。每个孩子都有自己的相对强项与弱项,而不是每一个孩子都能被标准化的教育所定义,不同的孩子有着不同的智能结构,用来解决问题的策略和方法也不尽相同。

比如:有的孩子数学能力较弱,但运动能力强,单纯的数学学习并不能引起他的兴趣,但当将数学问题与游戏情境相结合,需要自己操作时,孩子就可以很好地完成任务(李季湄 等, 2004)。

相比于直接强迫孩子深耕于某一领域,我们可以为孩子提供尝试的机会,让孩子自由地选择。对于孩子不感兴趣或不太擅长的领域,强迫孩子学习只会事倍功半;而对于孩子感兴趣的领域,不需要家长催促,孩子也会主动探索学习。家长们既可以鼓励和帮助孩子发展自己的优势,也可以将一些必须掌握的技能与孩子喜欢的活动结合起来,让孩子在学习的过程中体验到乐趣。

儿童认知发展存在客观规律

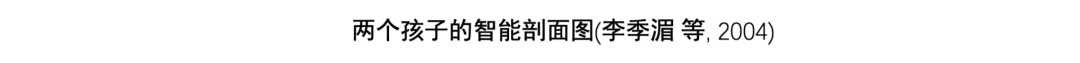

如果家里有7岁以下的小朋友,可以试试这样一个小游戏:在两个相同的杯子里倒水,等孩子说一样多的时候暂停。接下来当着孩子的面拿出一个更细的杯子,把其中一杯水倒进新的杯子里,询问孩子哪一杯里的水更多。2-7岁的小朋友会回答:细一点的杯子里有更多的水,因为它的水更高。这并不是因为孩子不够聪明,而是因为孩子的思维还没有发展到对应的阶段。

著名的儿童心理学家皮亚杰将儿童的认知发展分为四个阶段,儿童在各个阶段的思维发展程度是不同的。在7岁以后,孩子可以自然而然地学会正确地逆向思考问题。

不同阶段的孩子可以完成的任务复杂程度不同,义务教育阶段的教学内容正是根据儿童发展的特点设计的,比如小学低年级的数学课本里有很多具体物品的图片来帮助理解,而方程的学习被安排在更高的年级。

家长也许会有这样的经历:当采用方程来教低年级小朋友解决数学问题,无论怎么解释,小朋友对抽象的x,y始终一头雾水,最后问题没有得到解决,双方反而都觉得委屈、受挫。究其原因,一些在大人看来理所当然的知识可能已经超出了孩子当下的思维发展水平,并不适合提前教给孩子。

有研究发现,校外辅导班的数学讲义内容比学校教材内容平均超前四年左右,这并不利于大多数孩子培养整体性的数学思维(张羽, 黄振中, 2013)。

当我们要求孩子去学习一些超出他思维发展阶段的知识时,对多数孩子来说都是一个艰巨的任务,不仅会打击到孩子学习的信心,也会引起家庭的矛盾和冲突。相反,如果选择让孩子顺应发展规律,孩子也能在达到对应年龄后学习和理解相应的知识。因此我们真的还有必要进行过于超前的教育吗?

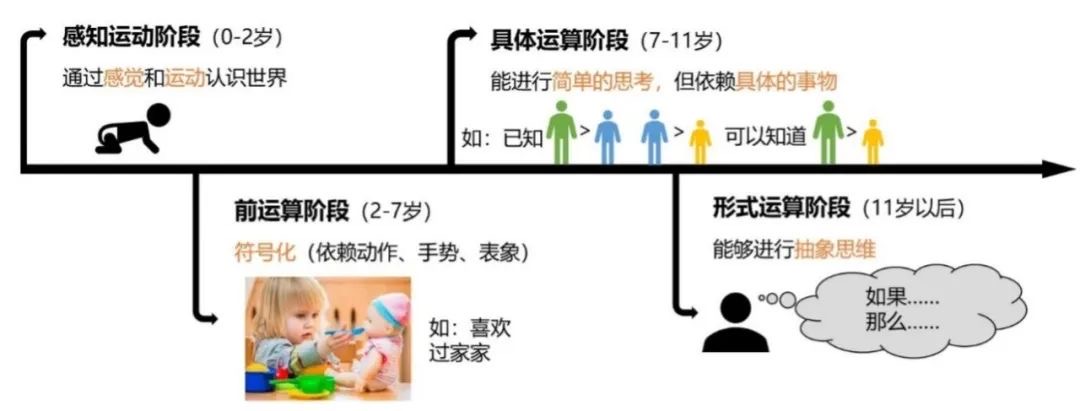

“鸡娃”不易,家长孩子双双乏力

我国的儿童与青少年正在承受“过度教育”。这种“过度教育”表现为学习起点过早、学习时间过长、学习内容过多过难,远远超出国际青少年的平均水平(许祥云, 2017)。

有一些孩子在被迫承受巨大的学习压力后逐渐产生厌学情绪,甚至最终身心健康受到损害,这真的是我们想要看到的结果吗?

如果忽视孩子的意愿强求孩子学习,还可能会引起家庭中的矛盾和冲突。

《小舍得》中,在子悠眼里:“我妈妈爱的不是我,而是考满分的我。”妈妈也觉得崩溃和难过:“你从幼儿园就开始吃苦,我不是一直陪着你吗!我这个当妈的还要做到什么份上,你才可以高兴?”在“鸡娃”的过程中,家长和孩子都承担了过多的压力,重则影响家庭关系。

2021年7月,国家出台了“双减”政策,除了强调控制学生的作业量外,还要求学校提高课后服务的质量,教学服务的质量,让学生在学校内能够学足学好。当义务教育阶段能够为孩子们提供相对公平且优质的教育时,我们或许可以暂缓一些焦虑,不要过早让孩子承受学习上的压力,度过一个自由快乐的童年。

这不对那不对,难道我就不管孩子了吗?

当然不是!教育孩子我们可以从以下几个方面入手:

顺应孩子的天性

根据儿童发展的特点培养孩子

不同年龄的孩子思维发展程度不同,超前学习的培养方式并不适用于大多数的孩子,我们应当依照孩子发展的客观规律培养孩子,让孩子自然、健康地发展。

著名心理学家维果斯基提出:儿童的教育存在一个“最近发展区”[1]。这是一个在儿童实际掌握的知识和儿童潜在的发展水平之间的 “魔法中心”,是儿童在成人或同伴的帮助下可以学会的知识。新知识建立在儿童已有知识和能力的基础上,如果难度超出了最近发展区,无论其他人怎样帮助,儿童也难以掌握。让还没有形成抽象思维的儿童去学习数学方程是非常困难的事,但等孩子可以理解“假设”的意义后,方程的逻辑也就变得可以理解了。我们不妨按照孩子的发展特点来培养孩子,顺着孩子的步伐前进,这样也许能起到事半功倍的效果。

保护儿童学习的内在动机

让孩子自由地探索世界

如果强制安排孩子进行补习,或是采用增加奖励的方式要求孩子参加某一项学习活动,可能存在损伤孩子内在动机(学习的内在动机是指学习目的是学习活动本身而非其他外在奖励)的风险(Lepper & Henderlong, 2000)。

对中国幼儿的追踪研究也发现,儿童从4岁到7岁,内在动机呈现上升的趋势(张荣华, 陈会昌, 2007)。我们可以通过让活动变得更为有趣的方式来激发孩子的内在动机,如将阅读故事与绘画或角色扮演相结合,将数字学习与日常生活或游戏结合,让孩子体会到学习中蕴含的乐趣。而对于孩子本来就有兴趣的活动,可以尽量不使用奖励。

幼儿阶段是孩子自主探索世界的阶段,家长需要激发并保护孩子的内在动机,减少对孩子学习的强制要求,让孩子愿意主动地探索和学习,培养自主学习的能力。

在亲子互动中引导孩子

美国学者Nelson(2005)对10307名幼儿园孩子进行研究发现父母与孩子在家庭中的活动会对儿童的学习方式产生很大影响。儿童与家长一起的活动,如阅读书籍、讲故事、唱歌、做手工活动、做运动、讨论自然科学的话题等都能够对儿童的学习品质产生积极的作用。家长可以多多参与孩子的成长,与孩子一起探索世界,在互动中引导孩子探索兴趣。

一方面,可以及时关注并准备儿童喜欢的图书绘本、益智游戏等材料,为亲子互动留出时间与空间;另一方面,家长需要以身作则,与孩子共同培养良好的生活习惯(杨晓萍, 李音, 2021)。例如,可以在晚上陪孩子阅读喜欢的绘本,引导孩子思考绘本中的问题(如故事接下来可能发生什么,某一个人物为什么要这样做等等)。家长在与孩子相处的时间里需要保持专注,倾听孩子的想法,多多鼓励孩子,让孩子在安全有爱的氛围中探索兴趣、自由发展。

总结

教育的根本目的是促进“人”本身的发展,不要在过程中迷失了我们的初衷。如果可以,请放慢一点步伐,看看孩子想要的究竟是什么。希望我们的孩子都可以在自己选择的道路上快乐地前行,而不是在与他人竞争的道路上被迫向前。

最近发展区:儿童现有发展水平(儿童独立完成任务的水平)与成人指导下可以达到的水平之间的差距。

参考文献

李季湄, 方钧君, 刘晓燕. (2004). 关于幼儿学习的个体差异的初步研究——从多元智能的视角. 学前教育研究, 5, 22–25.

许祥云. (2017). “教育起跑线说”隐喻的逻辑及其负效应. 教育发展研究, 4, 16–21.

杨晓萍, 李音. (2021). 原生家庭与“儿童起跑线”:何谓、何以与何为. 长春教育学院学报, 37(09), 24–30.

张荣华, 陈会昌. (2007). 4~7岁儿童内在动机的追踪研究. 心理发展与教育23(2),14–17.

张羽, 黄振中. (2014). “抢跑”真的能赢吗?——小学数学校外辅导对校内教学和数学思维培养的影响. 教育发展研究, 33(18), 7–12.

钟志贤. (2004). 多元智能理论与教育技术. 电化教育研究, 3, 7–11.

Shaffer, D. R., & Kipp, K. (2016). 发展心理学 (邹宏 等译). 北京: 中国轻工业出版社.

Lepper, M. R., & Henderlong, J. (2000). Turning “play” into “work” and “work” to “play”: 25 years of research on intrinsic versus extrinsic motivation. Intrinsic and Extrinsic Motivation, 257–298.

Nelson, R. F. (2005). The Impact of Ready Environments on Achievement in Kindergarten. Journal of Research in Childhood Education, 19(3), 215–221.

策划 | 蔺秀云

撰写 | 姜 赛

编辑 | 韩思思

排版 | 韩思思

图片来源于网络,侵删