科研成果 | 善良、仁慈,可以依据贫富来衡量吗?

Coco有话说

在人们的生活经验中,既有富人“为富不仁”,也有穷人“古道热肠”;既有“达则兼济天下”,也有“穷山恶水出刁民”。确实,生活环境与成长经历塑造着人们的心理与行为。

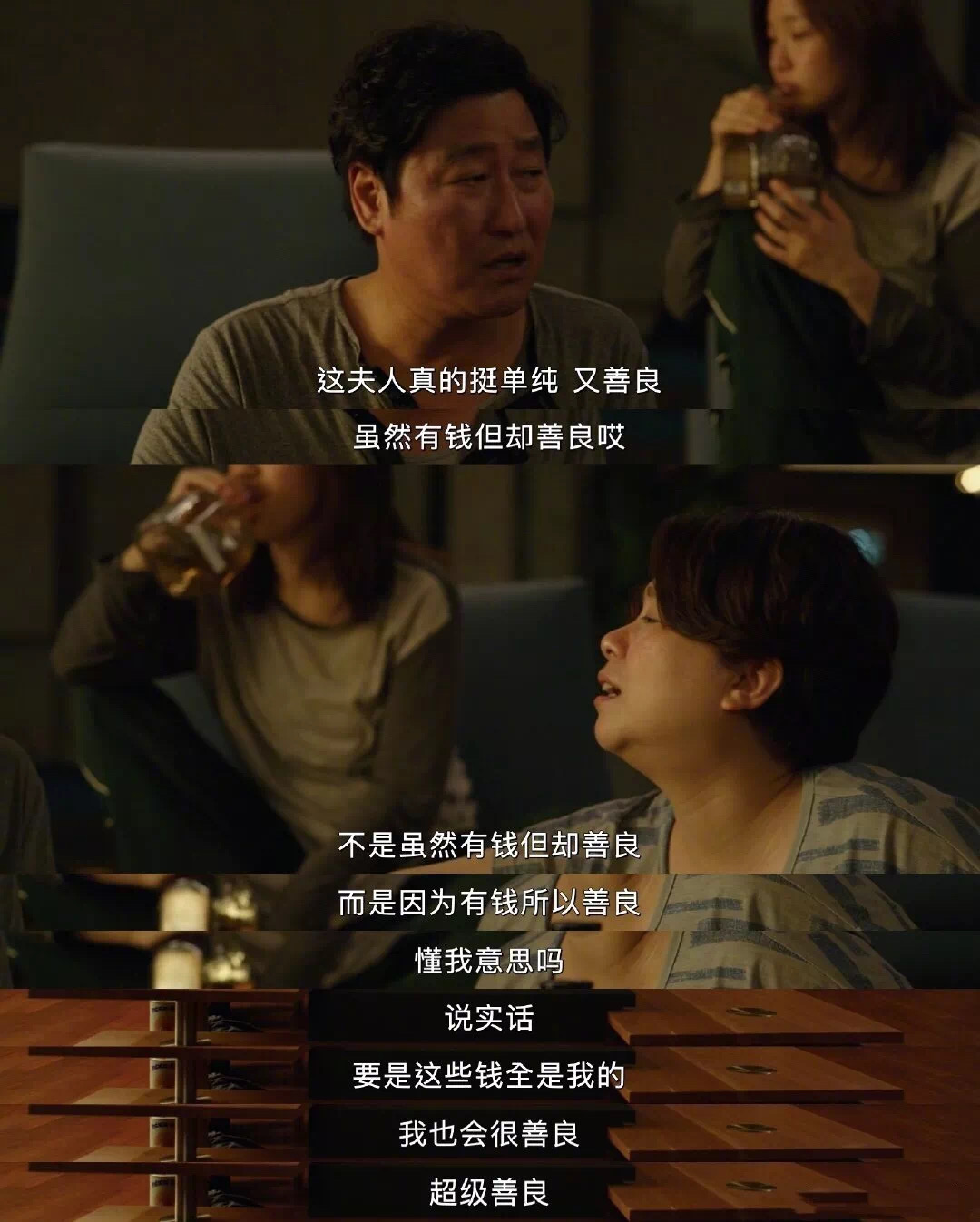

最近,韩国电影《寄生虫》再次引发了人们对社会阶层的分化与对立的思考。那句“如果我有钱,我也会很善良”更是刺痛了人们的神经,衣食无忧的富人会比穷人更加善良吗?日夜为生存所困的穷人会比富人更自私吗?

寄生虫电影台词截图

社会阶层的社会认知理论(Social cognitive perspective on social class)强调,低社会阶层者由于拥有较少的物质资源,面临更多威胁,体验到更多的受限制和不确定性,他们为了维持生存,就需要互帮互助,与他人和群体建立更多的社会联结。这种社会适应过程和生活经验,使得低阶层者在与他人的关系中定义自我,促使他们要能更准确地知觉他人的情绪状态和需要,表现出更多的亲社会行为。而高社会阶层者由于拥有丰富的资源,可以相对独立,体验到更高的自主性和控制感。这种社会适应过程和生活经验,使得他们通过自己的个人目标和独特性来定义自我,促使他们更关注自我而忽视他人的状态,也使他们有更高的心理特权感,以及更加贪婪和冷漠。

但是,亲社会行为的资源和代价理论(Resource and cost theory of prosocial behavior)强调,帮助他人需要消耗资源,低阶层者受到有限资源的限制,付出亲社会行为的代价就更高,因而更不可能做出亲社会行为;而高阶层者因为资源更多,就会更有能力和可能做出亲社会行为。

上述两种理论各有道理,也都得到了一些实证研究的支持。但是,亲社会行为绝不是单一因素就可以决定的,而受到微观人格特质(比如有的人比较热心肠)、中观社会互动情境(有的人可能因为害羞而不会在公开场合帮助他人)、以及宏观社会经济与文化(社会制度的公平和主张“人人为我,我为人人”的价值观念)等不同水平的多种因素的共同影响。只单纯考虑任何一个因素都是有失偏颇的,尤其是以社会阶层作为衡量人们亲社会与否的标尺,是很不负责任的。这样做不仅会加大不同社会阶层群体之间的矛盾,还会使不同社会阶层群体蒙受污名。

事实上,虽然低阶层者在生活中有更多的互帮互助行为,但他们也常会体验较高水平的相对剥夺感,剥夺感会激发人的愤恨和不公平感,进而抑制亲社会行为,甚至在极端条件下引发攻击行为。

其次,低阶层者通常更重视与他人建立良好的社会关系,其亲社会行为更多源于关注他人的需要,所以在匿名情境下,他们比高阶层者更倾向于助人;而高阶层者通常会在意凸显自我独特性,重视获得社会地位和影响力,所以,其亲社会行为更多源于名声关注的动机,在能带来名声收益的公开情境中往往会更乐于助人。

另外,东方的集体主义文化与西方的个体主义文化对责任和助人也有不同的要求与期望,这也会影响高低阶层者的亲社会行为,比如集体主义文化下的高阶层者往往有更高的社会责任感和更多的助人行为。

总之,个体之间的差异有时比群体之间的差异更大,而且微观、中观、宏观因素都制约着人们的行为。故此,我们不能简单化地认为高阶层者更亲社会或低阶层者更亲社会,而应该基于多种因素影响亲社会行为的视角,客观评价不同社会阶层者的亲社会性,避免对不同的社会阶层群体产生消极的刻板印象。

该研究第一作者苑明亮、第二作者李文岐均为北京师范大学心理学部在读博士生。

原文链接:

苑明亮, 李文岐, 寇彧*. (2019). 社会阶层如何影响个体的亲社会行为?机制与相关因素的探讨. 北京师范大学学报(社会科学版), 5, 37-46.

推文作者:苑明亮

插图:郭震

编辑:林靓

排版:董艺佳