文献选读 | 得到VS付出:哪种快乐更持久?

Coco有话说

不知你是否也有这样的经历:喜爱的歌曲连续听了很多次后,似乎也没有最初那么打动人心;盼望已久的大餐连吃几顿后,可能也会变得索然无味。

难道世间所有的快乐最终都会归于平淡?是否存在更为持久的快乐体验呢?

当我们获得了心仪的物品时,通常会体验到开心、激动和幸福。然而,这种体验往往是短暂的。随着时间的推移,我们对这些积极情绪的体验会逐渐淡化,最终回归到平静状态,这一过程被称为“享乐适应”(hedonic adaptation)。

享乐适应是人类基本认知过程的一大特点:在面对重复发生且无新奇变化的刺激时,我们对这一刺激的反应会逐渐弱化,甚至消失。这一特点有利于人类将有限的注意力资源用于更重要的事情上。

那么,享乐适应现象的存在,是否意味着我们将无法获得真正持久的快乐呢?答案并没有这么简单。

在近期发表于Psychological Science上的一项研究中,芝加哥大学的Ed O’Brien与西北大学的Samantha Kassirer通过2项精巧的实验证明,虽然“得到”给我们带来的快乐仅能维持较短的时间,但“付出”却可以给我们带来更为持久的快乐体验。帮助他人、参与志愿活动等亲社会行为不仅能给他人带来便利,更能为我们自己带来真实、可持续的快乐体验。

“付出”带来更持久的快乐

在研究1中,研究者要求实验参与者在接下来的连续5天内,每天花掉研究者提供的5美元。

一半参与者被随机分配为“获得组”,他们可以每天将这5元钱存入自己的账户,或为自己购买喜欢的饮料等。另一半的参与者被分配为“付出组”,他们需要每天为别人花费5元钱,例如作为小费赠送给服务员,或捐赠给自己信任的慈善机构等。花钱之余,实验参与者需要在每晚反馈参与活动的快乐程度。

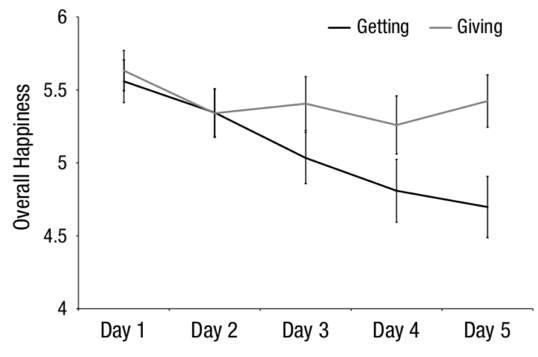

结果显示,在为期5天的实验中,“获得组”被试体验到的快乐程度逐渐下降,但“付出组”被试的快乐程度却一直维持在较高的水平!

图1 “获得”组的快乐水平与“付出”组相比随时间下降得更快(研究1)

在研究2中,研究人员招募了500名实验参与者在网络上进行了10轮互动游戏。

在这一游戏中,参与者在每一轮都可以赚得一定的金额。不同的是,一半被试被告知他们在为自己赚得收益(即“获得组”),另一半被试却被告知他们在为某一慈善机构赢得基金(即“付出组”)。每轮游戏结束后,被试都需反馈参与该轮游戏的快乐程度。

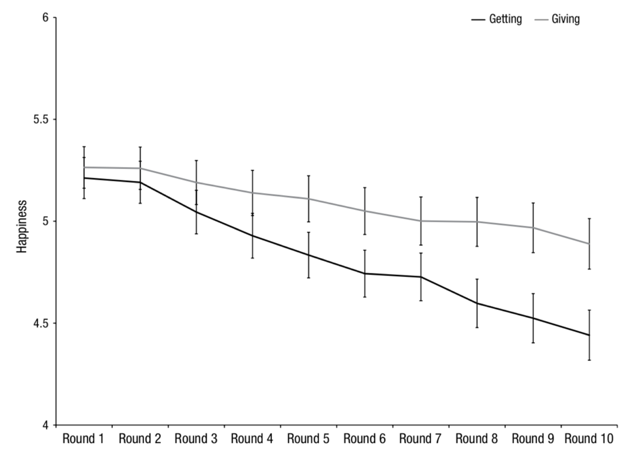

结果发现,虽然游戏的不断重复让大家的快乐体验都有所下降,但“付出组”的下降速率却比“获得组”的慢得多!

图2 “付出”组快乐下降速率约等于“获得”组的一半(研究2)

总的来说,这两项实验都证明了,相比自己获益,我们在帮助他人时所体验到的快乐更为持久,也更不容易淡化。

这是因为,在帮助他人时,我们关注的更多是行为本身,而不是行为的结果,这有利于促进快乐的延续。另外,帮助他人可以满足我们的归属需要,获得亲社会名声,并展现自己的价值观,这些都能给予我们金钱获益以外更多的积极反馈。

正如我们之前提到的,人类追求幸福的方式多种多样。但如果你想获得长久而非短暂的幸福体验,那就在自己力所能及的范围内,多做有意义的事,多多帮助他人吧!

参考文献:

O’Brien, E., & Kassirer, S. (2019). People are slow to adapt to the warm glow of giving. Psychological science, 30(2), 193-204. https://doi.org/10.1177/0956797618814145

推文作者:赵宇迪

修改:林靓 李文岐

插图:郭震

编辑:林靓

排版:董艺佳