文献选读 | 你自认不凡,为何依旧悲伤?

Coco有话说

维护自尊是人类的一种基本动机。一般来说,人群中只有一半的人,其表现会超过平均水平。但人们自己却并不这么认为,多数人会觉得自己在很多方面的表现都远远高于平均水平。

可是,人们往往一方面觉得自己比一般人更优秀,但另一方面却仍然不够自信,也并不因此感到快乐。这是为什么呢?

优于平均效应

虽然客观来说,只有一半人的表现能够超过平均水平,另一半人的表现则要低于平均水平。然而,人们自己却倾向于觉得自己在很多方面的表现都远远高于平均水平。过去几十年的心理学研究发现,大多数人都觉得自己比一般人更为聪明,更有创造力,领导力更强,行为更道德,为人更值得信任,生活也过得更加健康、更为幸福。这一现象已经被写入了诸多版本的《社会心理学》教科书,心理学家们称之为“优于平均效应”(the better-than-average effect)或“自利偏差”(self-serving bias)。它缘于人们维护自尊的动机。

图片来源:Dreamstime.com

但有趣的是,人们在觉得自己优于平均水平的同时,却仍然不够自信,对自己的表现充满怀疑,甚至在很多时候表现得过于悲观。这是为什么呢?在最近发表于Journal of Experimental Psychology: General上的一项研究中,来自纽约社会研究新学院的Shai Davidai和来自康奈尔大学的Sebastian Deri尝试对这一现象给出答案。

为何你仍过得不快乐

简单来说,Davidai和Deri通过12个系列实验表明,绝大多数人确实相信自己优于平均水平,但他们却远远不满足于与平均水平的人进行比较。事实上,由于“认知易得性”的作用,当人们自己选择比较对象时,他们的对比标准要远远高于平均水准。

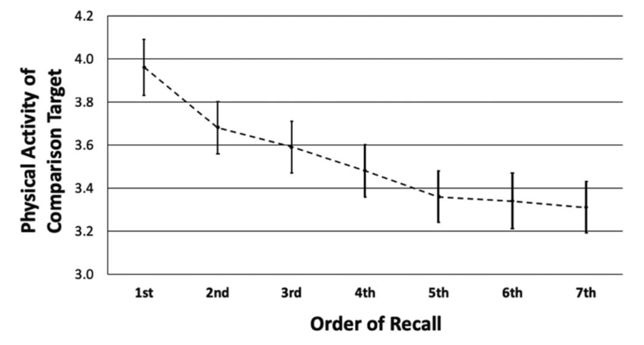

例如,研究者要求被试评估自己的运动能力,并写下评估自己运动能力时想到的第一个比较对象、第二个比较对象…直到第七个比较对象,然后让被试对这些人的运动能力依次做出评估。结果发现,人们想到的每一个比较对象的运动能力都高于平均水平。随着比较对象次序的推后,被试写出的比较对象的运动能力逐渐下降,但却仍然高于平均水平。

比较对象的能力水平随所列顺序的推后而下降

换句话说,当需要评估自己时,人们会不由自主地想到那些学习起来毫不用功却成绩优异的同学,想到那些轻轻松松就能业绩突出的同事。为什么呢?因为他们太优秀、太突出,太容易被我们想到了!这就是“认知易得性”的作用。因此,虽然人们出于维护自尊的需求,愿意相信自己优于平均水平,但同时又常与那些极为优秀的人相比较。所以,很多人生活在矛盾之中……

与优秀的人相比较,可以激发我们继续努力,并启示我们如何提升自我,但同时也会带来深深的自我怀疑和不切实际的悲观。

可见,人们客观地认识自己,为自己选择合适的比较对象,或许也是一种极为重要的能力。

参考文献:

Davidai, S., & Deri, S. (2019). The second pugilist’s plight: Why people believe they are above average but are not especially happy about it. Journal of Experimental Psychology: General, 148(3), 570–587. http://dx.doi.org/10.1037/xge0000580

推文作者:李文岐

插图:李文岐

编辑:林靓

排版:董艺佳