一位家庭咨询师的独白 | 结构式家庭咨询师、新手咨询师

作者介绍

候贤睿

我是候贤睿,一名新手咨询师,也是一名结构派的家庭咨询师,从事咨询工作两年,个人执业一年,个案量1100小时。

这篇文章我将结合个人经历与专业解读,用近7000字来为大家详细讲述:

家庭咨询为什么有用、如何给家庭关系带来改变;作为心理咨询师如何克服挑战,实现快速且平稳的成长。

01

与家庭治疗结缘

很多人都说,学心理学的人多少都有点“毛病”,想要通过学习一些知识自救,这大概也是选择心理学的动机之一,我个人选择家庭治疗的初衷也和我自己的原生家庭有关。

作为较为传统的中国家庭,我的家庭也会存在许多问题,如果用一些时髦的词来形容他,那就是“丧偶式育儿”、“诈尸式育儿”,父亲在外工作、应酬,我好像已经习惯了他的不存在,突然“冒出来”后,又会看到父母彼此争吵,印象比较深刻的是家长会几乎都是母亲去开,送我上大学的时候也是母亲和姑姑一起去的,总会羡慕其他的家庭父母会共同养育孩子。

作为家里唯一的孩子,我总认为我有责任改变我的家庭关系,也希望能够让我之后自己组建的家庭更加幸福,当我知道心理咨询有家庭治疗取向的时候,便义无反顾的选择了。

02

学习家庭治疗-助人自助

学习家庭治疗的第一门课,也是对我影响最大的一门课是我的导师方晓义教授的家庭治疗课程,在这门课中我完成了对我自己家庭的自助过程,同时也奠定了我的治疗流派的选择。

在课上,我始终不忘我是带着“拯救家庭的任务”来的,还记得方老师的第一节课让给我们写下想要改变的家庭的问题,随着对家庭治疗许多概念的学习,我的问题也随之解决。结构派家庭治疗强调先发现原有的家庭互动模式,之后再去发展新的互动模式。

原有的家庭互动模式

在学习之后,我发现了我的家庭存在三角关系。

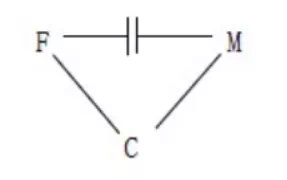

三角关系主要指父母与子女之间的结构。在家庭系统中,如果夫妻之间出现冲突,双方或其中一方就可能会产生明显的焦虑。此时,为了减轻焦虑,另一个家庭成员就会进入夫妻关系中,平衡他们之间的关系,构成三角关系(陈大球等,2015)。

一开始,三角关系的产生是为了减轻焦虑,而看似平衡的三角形反而是对家庭有害的。作为被三角化的孩子,可以分享一些我的真实体验。

A 孩子的责任感和内疚感

当父母发生冲突时,我们有可能主动或被动卷入到他们的关系中,比如一方父母会主动邀请孩子来劝对方和自己和好,或传话,或吐槽另一方,或孩子主动加入,劝解双方。

无论是主动还是被动卷入,许多孩子会认为改善父母冲突是自己的责任,所以他们会想各种办法。我曾经学习网络上方法,在情人节的时候督促父母给对方发情人节祝福短信,在一方生日的时候主动提示对方送生日祝福等,甚至也帮父亲买过情人节的巧克力,在双方争吵的时候利用“我在学习,能不能安静些”让他们停止争吵,也会在两方之间来回劝慰。

但在这样的尝试之后,发现并没有起到很大的效果,这时候内疚感就会产生。我会发现无论我做什么,他们的关系都没有好转,这时候会产生“他们吵架都是因为我”“我没法帮他们,我是没有用的”,甚至会认为自己没有为这家庭做出贡献,自己的出生也是有罪的、无用的。这样的内疚感会影响个体的自我价值感,认为自己是不好的、无价值的。

在许多家庭中,孩子为了帮助父母改善关系,也会表现出许多问题,比如抑郁症、焦虑症、不去上学、想要自杀等,通过这样的方式来改变父母对于自身关系的关注,进而改变他们的关系,但往往孩子会成为家庭最大的牺牲者。

B 孩子自我发展受限

在三角关系中,孩子对于父母关系、家庭关系的关注要比同龄人更多,而对于外界的、自身的事情关注较少。

青春期本该是和同伴交往最多的时期,但那时候只要回到家中,我就会询问他们的关系,想要帮他们改变。而许多受到严重影响的孩子,无法专注于自身的学业、和朋友的交往、对于未来的计划,他们与家庭的卷入过深,让他们无法发展自己的生活,许多孩子无法去上学,即使成年了也无法离家,也可能是受到此影响。

C 夫妻间缺少直接沟通

当关系中存在第三方,夫妻之间就可以减少沟通,不需要直接面对他们的问题,因为总有第三方可以帮忙调停,长期以来他们的交往模式、沟通方式不会得到调整,对于他们关系的根本改善也是无意义的。

新的互动模式的发展

当我意识到了我看似关心父母、为父母关系负责的种种努力是无用的,甚至会影响他们的夫妻关系,影响到我自己的时候,我开始像课上学到的一样,发展新的互动模式。而家庭治疗中会强调,家庭是一个系统,一个人的变化会带动整个家庭系统的变化。

对于现有的三角关系,我做了一个决定,就是我要主动退出。假期回家时,母亲偶尔也会告诉我他俩又吵架的内容,对父亲的不满,这时候我会回复“我理解你需要找人倾诉,但如果告诉我的话其实并不会对我们的家庭有帮助,反而是会有伤害的,这是你们两个的事情”;当母亲让我给父亲打电话叫他回来吃饭或者请我转达一些话的时候,我会拒绝,并请他们自己直接交流。

或许有的人会觉得这样的拒绝是残忍的、不理解母亲的,其实在此过程中我也会有一些内疚感,觉得我好像没有理解母亲,伤害到了她,这也是许多家庭的负向互动维持的原因。但当我更明确我的家庭原有的模式是负向的,必须要有人开始打破这个循环,必须坚定自己。

当我这样反复尝试之后,我自己受到他们关系的影响减少了,我可以更多的关注我的生活。而一段时间后我也发现了他们之间关系的变化,我看到他们可以有直接的沟通,之前的一些误会也开始解开,双方也愿意为一些事情做出改变。

03

为何选择结构派家庭治疗

家庭治疗中有许多流派,包括结构式家庭治疗(Structural)、策略式家庭治疗(Strategic)、系统式/米兰家庭治疗(Systemic/Milan)、体验式家庭治疗(Experiential)、叙事治疗(Narrative Therapy)、情绪焦点治疗(Emotionally Focused Therapy)等,我个人的取向是整合偏结构式家庭治疗的风格。

结构式家庭治疗发端于20世纪60年代,是由萨尔瓦多.米纽钦(Salvador Minuchin)创建的,治疗的原则是重建家庭结构,改变相应的规则,并将家庭系统僵化的、模糊的界限变得清晰并具有渗透性,设法改变维持家庭问题或症状的家庭互动模式(安民兵,2006)。

在选择结构式家庭治疗的过程,对我来说好像是顺理成章、没有任何纠结的。

自己家庭的改变

就如上文所说,在学习家庭治疗的过程中,对于结构式家庭治疗中的一些概念,包括家庭系统、三角关系、家庭界线等概念的学习,都让我对我的家庭有了更加深入的了解,也发展出了新的互动模式,当我看到我可以通过这种方式自助的时候,我更加有信心可以使用它帮到别人,也让我在助人的路上更加坚定和安心。

对结构式治疗理念的认同

结构式家庭治疗认为,家庭问题或个体症状的根源在于家庭结构的功能不良,而家庭组织的功能失调是维持问题的主要因素。也就是说在结构式的家庭治疗看来,个体的问题并不是问题,维持个体问题的家庭结构才是问题。

举个例子来讲,对于一个无法上学的青少年,如果从个体咨询的角度来看,会关注这个青少年自身的原因,比如对学习缺少认同感、成就感、人际关系比较差等,而从结构式的家庭治疗,我们会把个体放到家庭的结构中看,看到他出现厌学问题背后的家庭结构,以及问题出现后的家庭的变化,比如有的家庭父母有严重的争吵,青少年想要拯救家庭,卷入了三角关系中,通过表现厌学的症状来转移父母的关注,这样父母就不会再去关心他们的关系问题,这个家庭就暂时得到了“拯救”;比如有的家庭的教养方式非常权威,孩子的声音没有被听到、需求没有被满足,那么他就会通过表现不去上学的症状获得父母的关注,去和父母争夺权力。

如果是上述情况,假设我们只从个体的层面来进行干预,当孩子回到家庭中,维持问题的模式没有改变,他的问题可能还会再次出现,而结构式家庭治疗会把孩子放入系统中去考虑,这样治疗效果的维持会更加长久。

结构式家庭治疗的特点

结构式家庭治疗很大的特点是它更加关注当下的互动,咨询师会主动加入家庭,扰动家庭的原有的互动模式,挑战家庭之前的理解,让家庭在现场就开始动起来。我在实践中也深有体会。

NO.1 结构式家庭治疗的互动性

在咨询的现场,一般我们会邀请主要的家庭成员来到现场,且在不同的咨询阶段可能会有一些变化。对于家庭来讲,有许多矛盾、秘密是无法在家庭中表达的,在生活中,担心伤害到对方,我们总用“善意的谎言”,或者保持沉默。

而在家庭治疗的现场,提供一个安全的、可控的、保密的环境,家庭可以去谈之前无法在现实中谈到的事情,以及每个成员真实的想法和感受。

这些完全真实的想法有时候会引发更加激烈的冲突,甚至有些家庭成员听到之后会感觉到自己很受伤、受挫,这样的真相是很有冲击性的,但也会带来更大的改变动力,家庭改变的主动性也会增加。

这种真实的互动除了带来冲击,也会有触动。在一些真实的、深层的感受被表达,比如担心自己不被爱、没有被关心的委屈、对于被爱的期待、对于孩子真实的夸赞。

在咨询中我会经常听到“这件事情ta从来没有告诉过我”“ta从来没有这么关心过我”“这是ta第一次这样夸我”,也有的家庭会在现场通过肢体的方式表达,比如拥抱、坐的位置更近、用手抚摸后背等行为。

这样直接的、真诚的表达会让家庭成员彼此的理解更加深入,而作为咨询师的角色,我也经常会被家庭成员真挚的爱所打动,我想这也是家庭治疗的魅力所在。

NO.2 结构式家庭咨询师的主动性

相比其他的家庭治疗流派,结构式家庭咨询师会更加主动的加入家庭,并对家庭的互动模式扰动,让家庭改变他们原有的对问题的看法,改变家庭的结构。

在我的咨询现场,我也会有一些现场对于咨询互动的挑战,比如面对一个卷入夫妻关系的孩子,我会使用空间界线设置的方法,在谈论夫妻关系的时候,邀请孩子坐在我的旁边(这也是从我的导师方晓义教授的课程中学到的方式),面对激烈的冲突,我会邀请家庭先暂停,使用深呼吸的方式先调整当下的情绪,面对总是同时说话的家庭,我会制定规则,每次只能有一位家庭成员发言,当然,这些干预都是建立在咨询假设、对来访家庭的理解之上,同时也会去不断判断干预是否有效,进而验证自己的假设。

在我个人的实践经验中,使用结构式家庭治疗的家庭改变速度比较快,一般10次左右就能看到较为明显的效果。我认为有以下两点原因:第一是家庭通过真实的互动看到了自己家庭中存在的问题,家庭的改变意愿增加,第二是咨询师所做的拓展家庭对于问题理解的工作比较夯实,家庭意识到了如果他们不改变,孩子的问题会一直存在,他们的动力会进一步增加。

04

家庭咨询师的成长之路

培训及课程

研究生期间,我学习了方晓义教授的《家庭治疗》、蔺秀云教授的《家庭治疗理论》等课程,并且读了一些和家庭治疗相关的书籍如《大师的手艺与绝活》、《家庭治疗》、《婚姻治疗的九个步骤》、《亲爱的,我们别吵了》等,对于家庭治疗的理论、理念有了基本的了解。

近期,我参加整合式家庭治疗(MFT)的培训,从多个视角,系统地学习家庭治疗有关的知识,且同时可以用在我的实践过程中。

实习

让我能够成为家庭咨询师,也非常感谢我所在的咨询机构“家姻心理”提供实习的平台,在研一开始,我在家姻心理担任预约员,与来访直接接触,收集来访家庭的信息,并进行初始的评估,在此过程积累了评估家庭、评估危机的能力,也锻炼了我和家庭建立关系的能力。

实习之后,家姻心理提供跟诊的机会,即专家咨询师在做咨询,我作为跟诊员进行现场的观摩,能够看到专业的咨询师如何与家庭建立关系、如何改变家庭的互动方式等,每次观摩之后都会绝对的血赚一个亿。

经历了实习阶段,我正式成为了家庭咨询师,一开始是和一位同学进行联合咨询,即两个咨询师共同面对一个家庭。作为新手咨询师,面对家庭的时候会有焦虑、胆怯,对于家庭的理解也无法非常深入,而我的伙伴可以在我需要的时候提供直接的支持,也可以在咨询结束后提供更多的对家庭的理解以及一些新的干预思路。

督导

想要在新手阶段让自己平稳成长,持续接受督导是非常重要的。

在我开始做咨询师之后,我接受每周一次的个体督导,以及每两周一次的团体督导。我的督导师徐洁老师在家庭治疗方面非常有经验,我们每次督导的时候都会有至少一半的时间讨论我的家庭个案。

在督导过程中,能够让我明白我当下处于哪个咨询阶段,对于这个家庭有更加系统的理解,当我遇到许多挑战,如青少年在咨询中不说话、家庭在咨询中激烈的争吵、有家庭成员不愿意来到现场等比较棘手的情况,我的督导师也会给与直接的指导,告诉我这样的情况咨询师可以怎么做,对于我的技术提升也帮助非常大。

同时,督导其实也是反思的过程,家庭治疗非常强调中立性、拓展对个体问题的建构,通过个案的讨论督导师也会直接反馈我当下的中立性如何,当下是否到了行动、改变的阶段,让我对自己的状态也有很多觉察。

除了个体督导外,家姻心理也提供两周一次的团体督导,督导师是方晓义教授。每一次的团体督导都会有一位咨询师汇报个案,其他同学提问,最后督导师也会回答督导问题、提供对个案的理解。

在这个过程中,在听个案的过程中一方面可以学到许多咨询师做的好的地方,另一方面在和同学们一起讨论、头脑风暴的时候,会发现可以从很多角度收集家庭的信息、理解家庭,最重要的是,方老师总能够对于家庭提供更加系统的个案概念化。

在团体督导的过程中,一直被强调的咨询师的中立性、个案概念化和咨询目标以及咨询过程是否是相符合的、拓展家庭对于问题的建构、个案概念化的系统性等,在我做咨询的过程中,也会去反复地提醒自己这些方面。

05

实践中遇到的挑战

有句话叫做“清官难断家务事”,即使是古代的官员,面对复杂的家庭情况,也会觉得很棘手,作为家庭咨询师,我在工作的过程中也会遇到很多挑战,这也是许多家庭咨询师会遇到的情况。

青少年的阻抗

在家庭咨询中,青少年不愿意配合、不讲话、或者挑战咨询师,这种情况非常常见,可能是由于青少年是父母强制带过来的,他会认为自己没有问题,不需要做咨询,或者认为咨询师和家长是一伙的,想要通过咨询改变自己,所以他们会表现出主动或者被动的抗拒。这时候就要求咨询师要有良好的觉察,判断青少年表现出阻抗的原因,并且有较好的建立关系的能力。

激烈的家庭冲突

大家一定都经历或看到过家庭冲突的情景,大家都情绪激动、相互攻击,处于这个场景之下的人通常能够感受到很强烈的情绪冲击,而且可能出现许多人同时说话、声音非常大、无法打断的情景,而这是家庭咨询师经常需要面对的情景,要求家庭咨询师能够承受这种情绪场,同时做出适当的反应。

一些对价值观的挑战

我们总说咨询要求咨询师的价值中立,即放下自己原有的价值观,从来访的角度去理解、共情,但也会经常遇到挑战,比如做夫妻咨询的咨询师经常会遇到一个主题即某一方出轨,来到咨询室,这时候要求咨询师要放下自己的价值观,不去判断出轨是否是不道德的、错误的,而是从夫妻的互动出发,聚焦他们每个人的感受、深层需要。

某位家庭成员不愿意来到现场

理想的家庭治疗情况,是咨询师可以邀请需要来的家庭成员都来参加,但由于一些原因,经常出现的情况是某些家庭成员是无法来到现场的,可能是客观的现实原因比如父母离异、一方父母生病或去世,只有一方父母能来,或者有的成员觉得自己没有必要参加,也不认同心理咨询,还有就是日常情况就是某一方缺位,在咨询室表现出了家庭模式。

面对这样的情况,就要求咨询师首先要有系统观,相信家庭是一个系统,对来到咨询室的人做工作就能改变整个家庭,其次也需要一定的灵活性,灵活的随着来到现场的成员调整自己的咨询方式和方向。

咨询的中立性

做结构式家庭治疗,要求咨询师保持中立,既要共情、理解每一个人,也需要站在中间,不偏向任何一方,如果出现了非中立性,其他的成员会感受到不被咨询师重视、喜欢,同时他们的资源也会无法发挥。

比如作为年轻的咨询师,我们比较容易出现的情况就是站在孩子的一边指责父母,而这样子一方面完全否定了孩子的责任,另一方面父母会感觉到更加无助、无力,想要达成配合,希望父母改变就变得更加困难。家庭咨询师需要时刻觉察自己的中立性,这样才能更好的帮助家庭。

总结

家庭咨询师可能是世界上见到家庭争吵、冲突最多的职业之一,但也是发现家庭资源,感受真诚的爱、陪伴的职业,随着每一次改变的见证,都会感觉到生命和情感的真实和鲜活。

参考文献

陈大球, 罗海东, 陈大强, 刘向来, 俞爱军, & 唐彩霞等. (2015). 86例焦虑障碍青少年家庭三角关系特征研究. 四川精神卫生, 28(2), 4.

安民兵. (2006). 结构家庭治疗法在青少年社会工作中的应用. 山西青年管理干部学院学报, 19(3), 14-15.

策 划:刘祥宇

撰 稿:候贤睿

编 辑:李宇昕

美 编:郭雨馨