青少年硬核挑战 | 父母如何帮助孩子获得自我同一性?(下篇)

本期作者:郑敏

北京师范大学心理学部2019年访问学者

关注青少年发展的心理咨询师

热爱生活,悦养孩子的宝妈

在青春期阶段,【上篇】中提到的四种同一性状态并非一成不变。

相关研究发现,在青春期早期,更多的个体会处于同一性延缓状态(有探索但没结果),但也有一部分处于同一性扩散(没探索,没结果)和同一性早闭状态(没探索但有结果)。整体上同一性的状态在整个青春期处于前进的发展模式,即获得和延缓(有探索)的个体增多。

青少年的自我同一性发展受到成长环境、同龄人群体、自身性格等多种因素的影响,而影响青少年自我同一性形成的最关键因素是父母。尤其是父母与青少年的互动模式,对于青少年能否顺利渡过自我同一性危机有着重要且深远的影响。

01

多给予认同和鼓励

豆瓣网友曾经分享过一些父母的否定、批评带给自己的深深伤害:

(图片来源:豆瓣网)

Howard Gardner(1983)认为,每个人都可能拥有多种智能,且拥有自己的潜在优势领域。父母要帮助孩子发现个人的独特优势并予以肯定,无论是文学、艺术、体育、阅读、人际等哪一方面,引导、鼓励孩子积极探索最适合自己的发展道路。

另外,多留意孩子身上的积极心理品质,如创造力、好奇心、真诚、勇敢、友善、自律、坚韧等,主动表达对孩子的欣赏。

在赞美孩子时,要具体地说出孩子的表现与成就。如:当父母夸奖孩子的作文时,一句“写的真好”、“你真棒”只会让孩子觉得敷衍、不被关注,而当你说:“你以一个有趣的小故事开头,中间的描述很详细完整,说明你经过了仔细的观察,结尾的那句话用来点题也很恰当”,孩子的脸上会立刻洋溢出自信愉悦的笑容。如果再加上“我看到你很用心”等正向评价的词语,将进一步激发孩子不断自我探索的信心。

02

读懂孩子的内心世界

青春期的孩子常常生活在各种心理冲突所引起的混乱中,他们有时自信满满,有时又觉得自己一无是处;有时对未来充满希望,有时又深感前途渺茫;有时渴望独立,有时又依赖他人;有时理智冷静,有时又烦躁冲动。

他们需要通过满足孩子的心理需求,包括被陪伴、被倾听、被理解、被尊重、被支持、被认同、被放手、被信任等。与此同时,要接纳孩子的不完美,允许青春期的孩子在自我探索中碰壁,并及时地给予支持。

(图片来源:湖南卫视《少年说》)

03

减少对孩子的心理控制

心理控制会导致同一性扩散(没探索,没结果)和同一性早闭(没探索但有结果)。父母将自身的标准或愿望强加到孩子的身上,导致孩子忽视自身真实的想法和感受,因而逃避或推迟对自我的探索,导致自我同一性扩散。当孩子受到父母“爱的胁迫”时,不敢再进行让父母看来有些“出格”和“不正常”的自我尝试和探索,他们会将父母的期望和要求确定为自我的选择,导致同一性早闭。

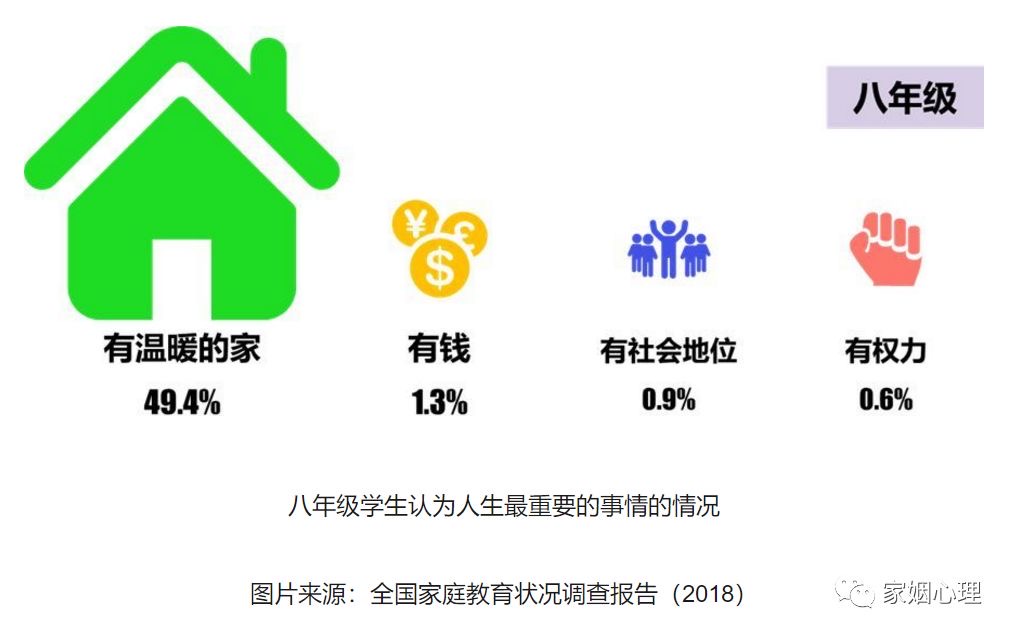

因此,父母要减少对孩子的心理控制,避免采用惩罚性的、绝对的、强制性的教养方式,以更加民主、宽容的教养方式来对待青少年。《全国家庭教育状况调查报告(2018)》显示,孩子认为人生最重要事情的首位就是“有温暖的家”。

随着孩子进入青春期,父母也要与时俱进地调整自己,接纳青少年渴望独立的需求,给予孩子更多的自主权,帮助他们顺利进入自我探索。

例如,可以定期召开家庭会议,家庭全体成员通过头脑风暴、倾听、讨论、合作等方式,在民主、平等、尊重的氛围里,就家庭关注的问题达成理解与共识。在这一过程中,青少年的责任意识、解决问题技能、自我效能感等均得到提升,更容易实现自我同一性的达成。

04

避免教育中的“双重束缚”

“双重束缚”是家庭治疗大师贝特森对亲子沟通中矛盾情景的经典描述,他认为:“双重束缚是这样一种情景,即父母之间或父母与子女之间交流时在关系水平与内容水平之间有明显的矛盾,使家庭交流发展出一种矛盾的不确定性,家庭成员不知道对方是关心自己还是抱怨自己”(Bateson,1956)。

例如,一位母亲感受到青春期的女儿正在走向独立,和自己的沟通有所减少,生气地说:“你现在长大了,14岁了,也不跟我多说说话,看来你不需要我了!”女儿听到了母亲的失望与抱怨,想要安抚母亲的情绪,于是对母亲说:“那我想跟您聊聊最近在看的一本小说”。不料,母亲却大声喊道:“聊什么小说,还不赶紧写作业去!就知道聊这些没用的!”

(图片来源:纪录片《镜子》)

当青少年同时接收到来自父母的互相矛盾的态度、评价或反馈等信息时,往往会陷入无所适从、左右为难的境地,感觉“无论如何做,我都不能得到父母的认同。”这无疑会阻碍青少年自我同一性的形成,使孩子的内心处于混乱状态。

为此,父母要尽可能明确对孩子的期望或要求,把信息清晰具体地传递给孩子,尤其注意保持教育的前后一致性。与此同时,要允许孩子进行自我探索的自主尝试,鼓励孩子为自己的选择承担责任。

祝每个少年都能一路披荆斩棘,获得自我同一性,找到生命的意义。

参考文献:

Barber, B. K. (1994). Cultural, family, and personal contexts of parent-adolescent conflict. Journal of Marriage and the Family, 375-386.

Bateson, G., Jackson, D. D., Haley, J., & Weakland, J. (1956). The double bind. Behavioral Science, 1(4), 251-254.

Gardner, H. (1983). The theory of multiple intelligences. Heinemann.

Gray, M. R., & Steinberg, L. (1999). 10 Adolescent Romance and the Parent-Child Relationship. The development of romantic relationships in adolescence, 235.

McCoby, E. E. (1983). Socialization in the context of the family: Parent-child interaction. Handbook of child psychology, 4, 1-101.

边玉芳.(2018).自我同一性是解读青春期的密码.中国教育报,2018-05-31.