亲社会实验室 | 我捐故我在?捐赠自己签名的书居然有这种效果...

文献选读

Coco有话说

“无穷的远方,无数的人们,都和我有关”,鲁迅在《这也是生活》中的这段话展现了他在病中依然心系天下的家国情怀。心理学上将这种个体精神上深层次的追求称为“超越”(transcendence),即成为比自我更伟大事物的一部分。以往的研究发现生育、创作、宗教等方式可以令个体获得超越感。今天要介绍的这篇文章发现了一条新的路径,利他性的捐赠行为也可以满足人们对超越的渴望。

生命的最大用处是将它用于能比生命更长久的事物上。

——威廉·詹姆斯

“超越”这一概念来自Maslow的研究,指的是个体寻求超越自身生命的存在,与自我之外的实体联系在一起(例如,看到自我延伸到他人、自然、未来)。Maslow指出,人类对超越的渴望是比自我实现更高一级的需要,是个人发展的最高层次,是个人潜能的最充分体现。

以往研究发现,当人们意识到超越无限,但人生有限时,会愈发寻求与外界建立联系,从而获得超越感,实现象征性永生(symbolic immortality)。Lifton总结了自我超越的五条路径,分别是生物模式、创造或智力模式、天人合一模式、精神或宗教模式、超验模式。

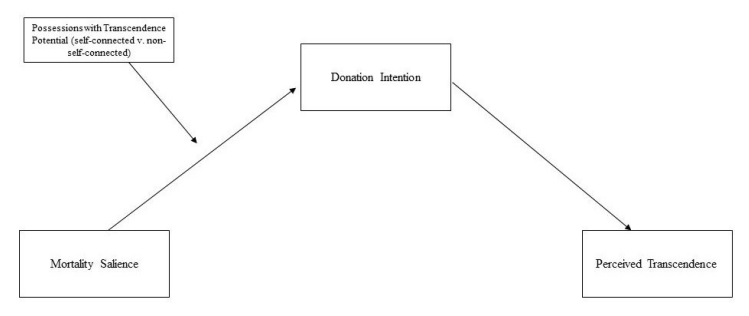

在本文中,作者Lea Dunn等人提出了一条新的路径:将自我延伸到一个物品并将其捐赠出去,这种行为可以令个体感觉与自我之外的实体联系在一起,从而获得超越感,但这种感受只有在个体意识到人生有限的时候才会被激活(如图1所示)。

图1

为了验证这一研究模型,研究者开展了5项研究。

第一个研究采取了2(死亡提醒/日常经验)×2(物品与自我有关/物品与自我无关)的被试间设计,来自美国某所大学的512名大学生被试参与了实验。

被试被要求将一本自己的书带到实验室;完成启动死亡提醒或日常经验的任务,死亡提醒组被要求回答“想象自己死亡”的两个问题,控制组则要求回答“想象日常生活”的两个问题;完成一项简单的填词游戏;阅读一所慈善机构的图书捐赠活动说明,物品与自我无关组可以直接选择捐还是不捐,物品与自我有关组被要求在书上写下简短题词并签名,然后作出捐赠选择。此外,被试还被问及了他们捐赠意向(7分制,1=完全不可能,7=完全可能)。

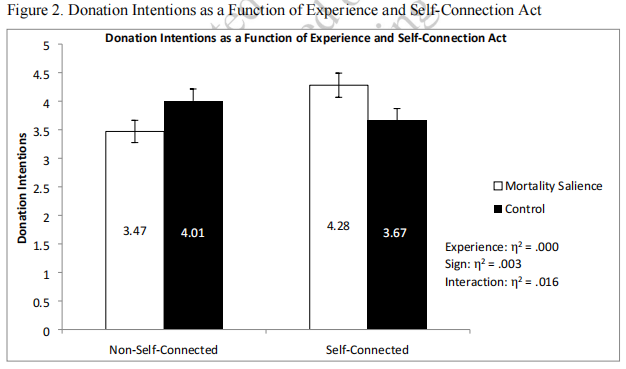

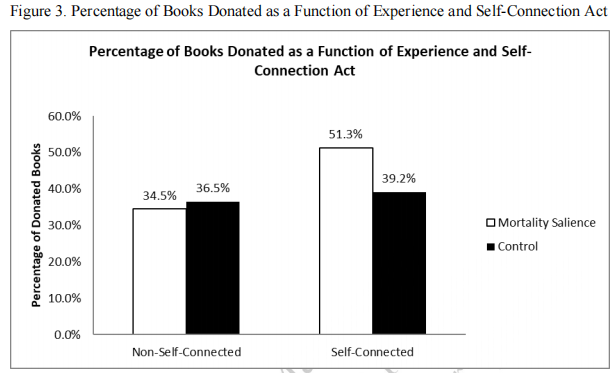

研究发现,不管是实际捐赠行为还是捐赠意向,在“死亡提醒”与“物品与自我有关”两个条件都满足时,个体会更愿意捐赠,支持了假设(如图2、3所示)。

图2

图3

为了排除“签名增加了捐赠承诺”这一潜在解释,研究2要求被试想象一件与自我有关的物品,然后询问他们如果将想象中的物品捐出去,他们是否会在捐赠铭牌上签名。研究结果发现选择签名的人更多,假设依然成立。

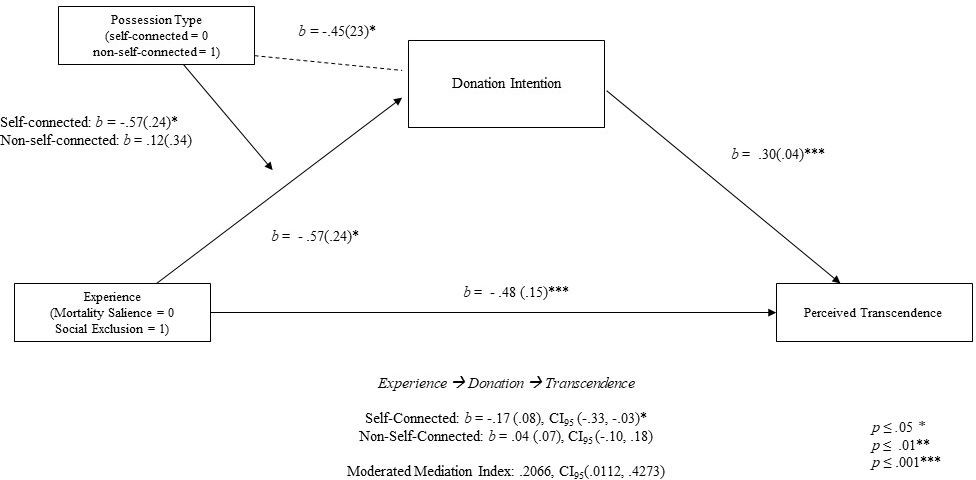

在研究3中,研究者继续验证了整个研究模型。在基本复制以上研究的基础上,实验对被试作出捐赠选择后的超越感进行了测量,测量题目为“我觉得我的一部分会永远存在;我觉得我会被记住;我知道即使我走了,也会有人永远拥有我的一部分;我觉得我为社会做出了持久的贡献”(7分制,1=完全不同意,7=完全同意)。最终结果如图4所示,捐赠意愿在死亡提醒与超越感之间起到了中介作用,而物品类型(是否与自我相关)调节了这一路径的前半部分。

图4

为了进一步验证超越的动机机制,研究者又进行了研究4和研究5,其假设是,如果被试对超越的渴望已经通过其他方式得到满足,或者捐赠物品所具有的超越性降低,死亡提醒对捐赠的促进作用应该减弱。

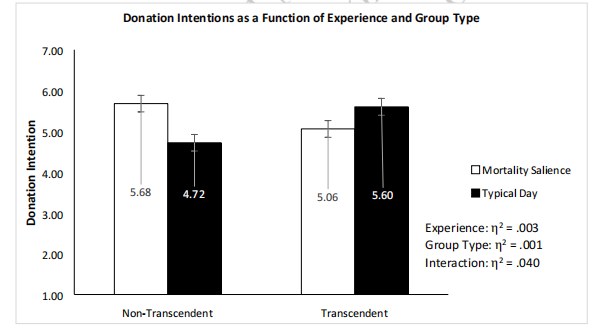

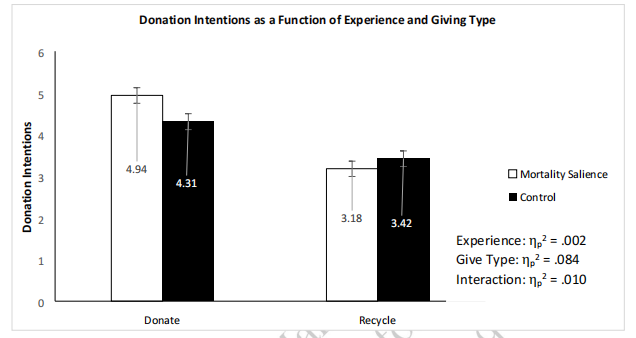

具体来说,研究4的操纵方式是在启动死亡提醒或日常经验之后,让被试想象加入一个团体,一种情况是现有成员死后团体会继续存在,另一种情况是现有成员死后团体就会解散,接着询问他们的捐赠意向;研究5的操纵方式是告知被试捐赠物品的处理方式,一种情况是捐给他人使用,另一种则是分解回收后换钱,然后要求被试回答捐赠意向。最终结果如下图5、6所示,在加入团体能满足超越渴望或捐赠物品被回收分解的条件下,死亡提醒组和控制组在捐赠意向上没有差异,从而进一步验证了研究模型及超越的动机作用。

图5

图6

这一研究结论对于慈善机构和其他组织如何吸引捐赠具有启发意义,“生命有限+超越无限”可以成为一条行之有效的宣传策略;在计划捐赠(例如遗产)和器官捐赠领域,为捐赠者提供超越性也能起到良好的促进效果。更重要的是,这篇文章告诉我们,通过践行亲社会行为,将自己与这个世界联系得更紧密,或许能帮助我们克服对人生有限的恐惧,让生命绽放得更加精彩!

参考文献:

Dunn, L., White, K., & Dahl, D. W. (2020). A little piece of me: When mortality reminders lead to giving to others. Journal of Consumer Research, 47(3), 431-453.

doi: https://doi.org/10.1093/jcr/ucaa020

推文作者:谢晴

插图:甄宸

编辑:甄宸

排版:彭重昊