家姻咨询师沙龙 | 精神分析心理动力学视角:理解人格组织

原创 家姻心理 家姻心理

2022年1月11日,家姻心理特邀专家咨询师王立东老师,举办了一场主题为「精神分析心理动力学视角:理解人格组织」的沙龙。

王立东老师从精神分析心理动力学的视角,用四个部分介绍人格组织。人格可以定义为源于个体身上的稳定行为方式和内部过程。精神分析流派的心理学家认为,人的无意识心理对他们行为方式的差异起着很大作用。精神分析心理动力性治疗/咨询是在帮助人们洞察自己的内在。

王老师从三个方面围绕本次的主题展开分享:

如何理解一个人 人格类型和人格组织水平 边缘性人格组织

1 如何理解一个人

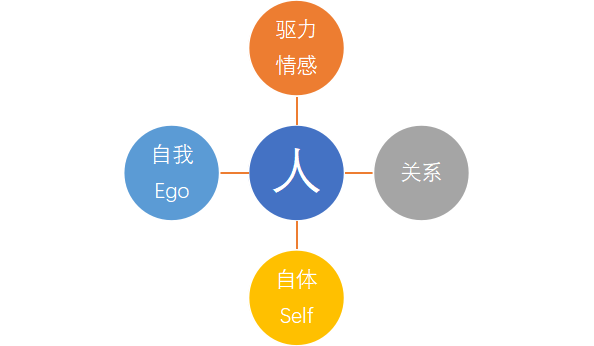

精神分析心理动力学理解人的视角:“四个轮子”(四个维度)

(图源王立东老师)

驱力:爱、恨(攻击性)、冲动、欲望

情感:特别是被否认、解离的深层情感

自我:防御、适应、现实检验

关系:与重要他人的实际或想象的关系;内在客体关系

自体:与存在相关的维度:人的内核;我是谁?我要去往何方?;涉及边界、自尊、自恋、自我价值等存在相关的自体感觉

(Pine,1990)

精神分析继弗洛伊德后发展了许多学派,其中一个有名的学派是克莱因、费尔贝恩等人创立的客体关系学派,温尼科特、比昂、依恋理论的学者等都属于该学派。

从客体关系学派的观点是如何理解一个人的呢?

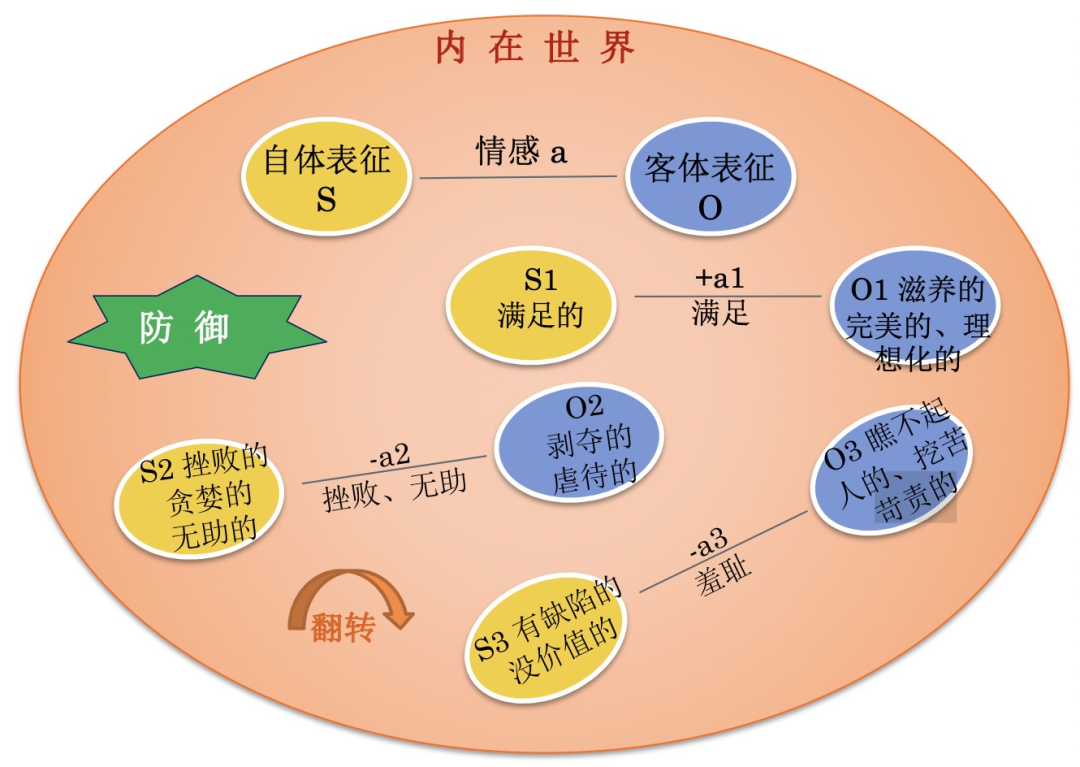

客体关系学派学者认为每个人的内心世界是由几组典型的“二元对”组成的,每个“二元对”包括了自体表征(S)和客体表征(O),以及连接他们的情感(A)。

比如一个滋养的、完美的、理想化的客体表征对应的是满足的自体表征,二者之间连接的情感是满足的;如果是一个剥夺的、虐待的客体表征,其连接的自体表征是挫败的、贪婪的、无助的,二者之间连接的情感是挫败和无助;如果是一个瞧不起人的、挖苦的、苛责的客体表征,其对应的自体表征是有缺陷的、没价值的,二者之间连接的情感是羞耻。

这些自体表征和客体表征是会翻转的,比如一位童年时期被父母苛刻对待的孩子,在成年后在与他人相处时也会是一位苛刻的人。当他苛责别人时,是客体表征在主导,有时他又会觉得别人在苛责自己。

一对自体和客体表征会防御另一对自体和客体表征,比如理想化的这对表征会防御无助的、没有价值的那对表征。

(图源王立东老师)

这些客体关系“二元对”是我们在成长过程中,在和重要养育者的关系互动中形成的,会在成长中受重要他人的影响而发生改变。客体关系学派的咨询师与来访者工作时会关注来访者的历史,即来访者经历过什么,他/她经历过怎么样的养育、和养育者的关系如何、现实的关系是怎么样的;咨询师在咨询的当下会觉察自己的反移情,即此刻我在他/她的二元关系配对中处于什么位置,通过反移情帮助来访者洞察自己无意识的部分。

2 人格类型和人格组织水平

精神分析把人格组织分为三个水平,按照功能从高到低:1)神经症到“正常”水平;2)边缘水平;3)精神病性水平。其中,边缘水平又分为:高边缘水平—社会功能较好、有一定的反思能力;低边缘水平—缺乏自我反思和象征化的能力。

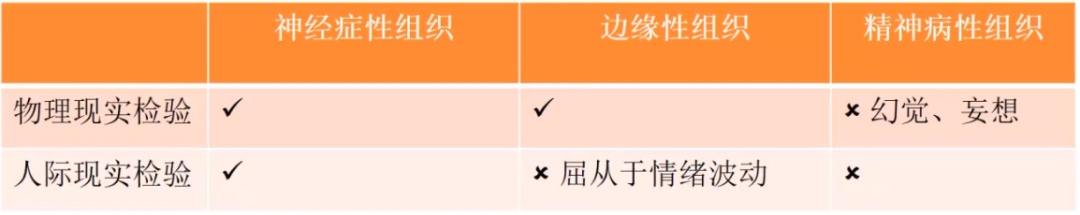

各人格组织水平的差异主要表现在与身份认同有关的体验、现实检验的能力、防御机制这三个方面。

图片

01

与身份认同有关的体验

与身份认同有关的体验包括对自己的意象、对他人的意象、对自己与他人之间关系的意象。处于正常—神经症性组织水平的人对自体和客体有整合、稳定的感觉。“整合”是指能够整合自我意象和他人意象的矛盾之处,能够理解自己有好的部分、有坏的部分,接受和面对自己的阴暗面;能够体会到对他人的又爱又恨。

处于边缘性组织水平的人无法整合矛盾性,他们会认为自己或他人要么是好的要么是坏的。功能稍微高一些的人可能会说,“这个人有时候对我好,有时候对我坏,我搞不清楚究竟他/她是对我好还是对我坏。” 他们可能会简单地将其归因为虚伪,这是因为他们无法处理人的复杂性和矛盾性。所以,处于边缘性组织的人会表现为身份认同弥散/紊乱,对自体和客体的感觉是不连贯的。处于精神病性水平的人紊乱水平更高。

02

现实检验的能力

现实检验的能力包括物理现实检验和人际现实检验,各个人格组织水平在两个维度的表现如下图。

(图源王立东老师)

处于边缘组织水平的人在社会互动中会让他人感到僵化、不灵活,尤其是在压力情况下,并且在压力情况下,他们更容易退行到偏执性思考中,有被迫害感。

03

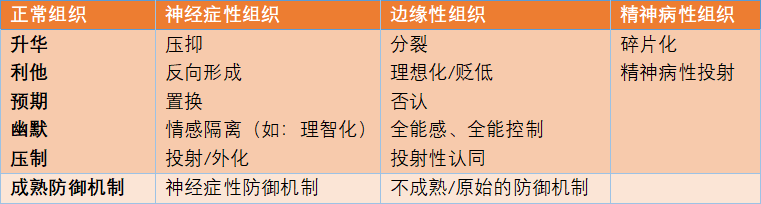

防御机制

防御机制是运作在无意识层面的、帮助我们防御焦虑的机制,在无意识层面运作。防御机制就像一面墙,把我们的焦虑挡在我们感受不到的地方。各水平常用的防御机制如下表。

(图源王立东老师)

神经症性组织的防御机制围绕压抑来组织:

压制和压抑的区分:压制是有意识地不去注意自己的某些感受和想法,压抑是直接把不能接受的、害怕的事情放入无意识中。

压抑是一种常见的防御机制,比如有一个人对权威有攻击性,会表现在遇到领导会特别的彬彬有礼,甚至让人感到有些过于恭顺,这其实是把另外一个客体关系的配对压抑到了无意识层面,该客体关系的配对可能是想反抗的自体和施虐性的权威。但是压抑是很费能量的,有可能在某一天压不住了,然后以强烈的情感或是神经症症状(例如:癔症症状)的方式爆发。

人格组织水平的总结:

三个水平:神经症—“正常”水平、边缘水平、精神病性水平。

需要注意的是,任何一个人,并不是永远“定格”在一个人格组织水平上,而是会在几个水平上波动,甚至在一次咨询中也会出现波动。但是由于人格的相对稳定性,一个人在大多数时候常处于某个水平。

3 边缘性人格组织

王老师介绍到,边缘性人格组织有三大特点:

1)使用原始的防御机制;

2)身份认同弥散/紊乱;

3)人际现实检验屈从于情绪波动 。

边缘性人格组织的成因可追溯到0-1岁。

0-1岁婴儿的特点是:

1)不会说话,即尚未建立(符号)象征的功能;2)隐性记忆:该阶段的记忆储存在身体、无意识中;

3)依赖养育者的功能,所以埃里克森认为这是建立基本信任、基本安全感的阶段。

王老师用理论和实例结合,深入浅出地对三个特点进行讲解。

01

原始的防御机制

原始的防御出现在生命的第一年。克莱因认为焦虑的起源在于对死亡、对灭绝的恐惧,这样的恐惧根植于我们的无意识,表现为被迫害的恐惧。人们会用原始的防御机制来防御原始的焦虑。

接下来我们跟随王老师共同了解5个比较常见的防御机制。

原始的防御机制1:分裂

客体关系在刚出生时就存在了,第一个客体是母亲的乳房。

分裂机制将好与坏的情感、客体、自体分别彻底分离,使自我摆脱危险和坏东西,是最早的自我机制与对抗焦虑的防御之一,是基础的、原始的防御,其余的防御机制是围绕分裂来组织的。

处于边缘性人格组织的个体把环境中的所有人归到“全好”和“全坏”的两个阵营中,而且一个个具体的人会在不同阵营中频繁地来回变换;他们对自己的看法也是矛盾的。

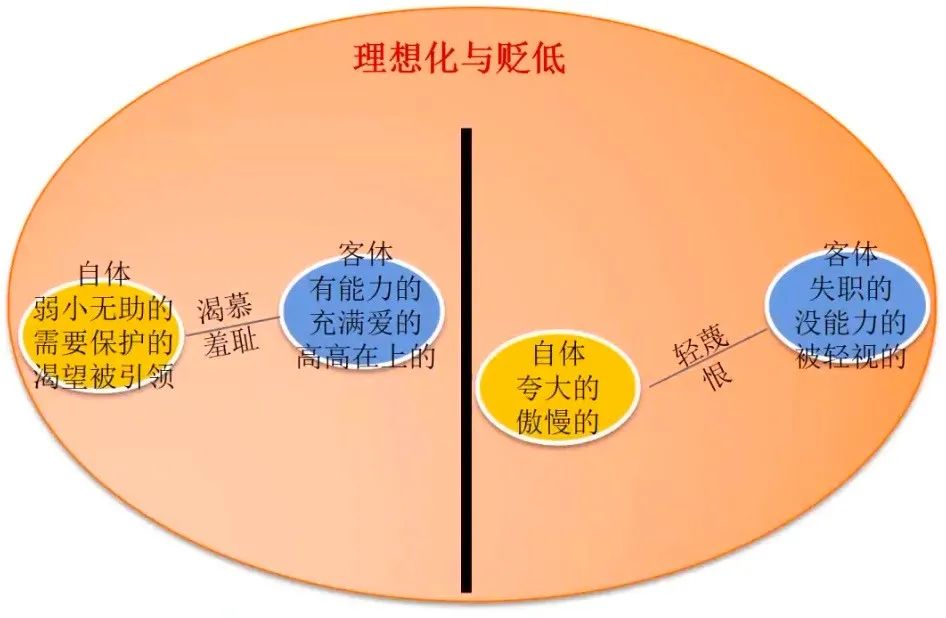

原始的防御机制2:理想化与贬低

理想化是被迫害焦虑的必然结果,动力包括夸大好的一面来保护自己从而应对被迫害焦虑和希望获得无限满足的本能欲望的力量。处于边缘性人格组织的个体在咨询最开始时会将咨询师理想化,会认为自己可以通过依靠咨询师来对抗迫害的力量。

贬低是理想化失败的必然结果,因为理想化的对象在现实中并不存在。在病理性自恋中会看到理想化和贬低这一对防御交替出现。另外,贬低常见来自于自恋性的动力,比如来访者需要拥有“最好的”咨询师,随之而来的是来访者被唤起的自恋性嫉妒,这嫉妒使来访者需要贬低咨询师。

当来访者将理想化投射给咨询师的时候,咨询师会有一些常见的反移情。咨询师会感到很大压力,好像必须得给出有力的建议,否则自己就是很糟糕的、没有能力的、会被来访者抛弃。咨询师也会感到被拒绝、有些生气、有些自我怀疑。

常见的配对如下图。

(图源王立东老师)

原始的防御机制3:否认

否认是婴儿早期用于处理不愉快体验的一种方式,即拒绝承认负性体验的存在(“如果我不承认,这事儿就没有发生”),会加剧分裂。

否认防御机制的典型病例例证是躁狂现象。如果说抑郁是将痛苦无限放大,那么躁狂是将事实看得无足轻重。比如,来访者陈述痛苦后,又说:“其实也不是什么大事儿,没必要这样。”

原始的防御机制4:全能感、全能控制

全能感/全能控制是对精神现实的否认,是早期心智状态的一个基本特征。上面提到的否认是有全能的感觉的,即“我说你有你就有,我说你没有你就没有”,所以否认必须通过全能才能实现。

在生命的前18个月,婴儿一直处于“心理等同”的精神状态,认为外部环境与自己的内心世界是相同的。比如婴儿因为饿了哭泣,妈妈就会喂奶,婴儿就会认为自己可以控制外界。婴儿相信自己能够影响周围环境,具有自主能力,这是个体自尊的关键。因此婴儿期的全能感是要受到保护的。

为什么需要保护呢?王老师谈到了弗洛伊德认为自尊包含三个成分,分别为1)原始性的婴儿期自恋,这是自尊的本能成分,即我的存在本身是毋庸置疑的,我在这个世界上就是被爱的,是有价值的;2)被经验强化的儿童期全能感的残留,这是自我理想的实现;3)通过客体得到的满足感。

如果婴儿期遇到不靠谱的养育者,比如婴儿饥饿的时候养育者换尿布、婴儿尿了养育者喂奶等,这样的话婴儿的自尊的三个成分都被打击掉了,会有深深地挫败感和自我怀疑。

婴儿期的全能感需要被保护,但是也要注意不极端,就如温尼科特所说的,做六十分的妈妈就是最好的,不需要做一百分的妈妈,因为一百分的妈妈是不存在的,也很可怕,为什么可怕呢?因为,“一百分的妈妈”意味她能精确无误地理解孩子的心意——这是母婴完全融合的状态,剥夺了孩子走向独立的可能性——孩子恰恰是体验到妈妈和自己是有着不同的想法和感受的两个独立的人,才能真正走向独立!同理,咨询师也不要试图做一百分的咨询师。

人的发展如下图。长大成人的前提是认识到人的局限性。

(图源王立东老师)

原始的防御机制5:投身性认同

投射性认同是克莱因重大的贡献。投射指我把一个重要的客体进入到我的内部、变成重要的客体表征,比如小孩穿超人的衣服,是对超人的认同。投射性认同是先投射出去,再认同回来。这是一个复杂的概念,王老师讲述了下面的两个例子帮助大家理解。

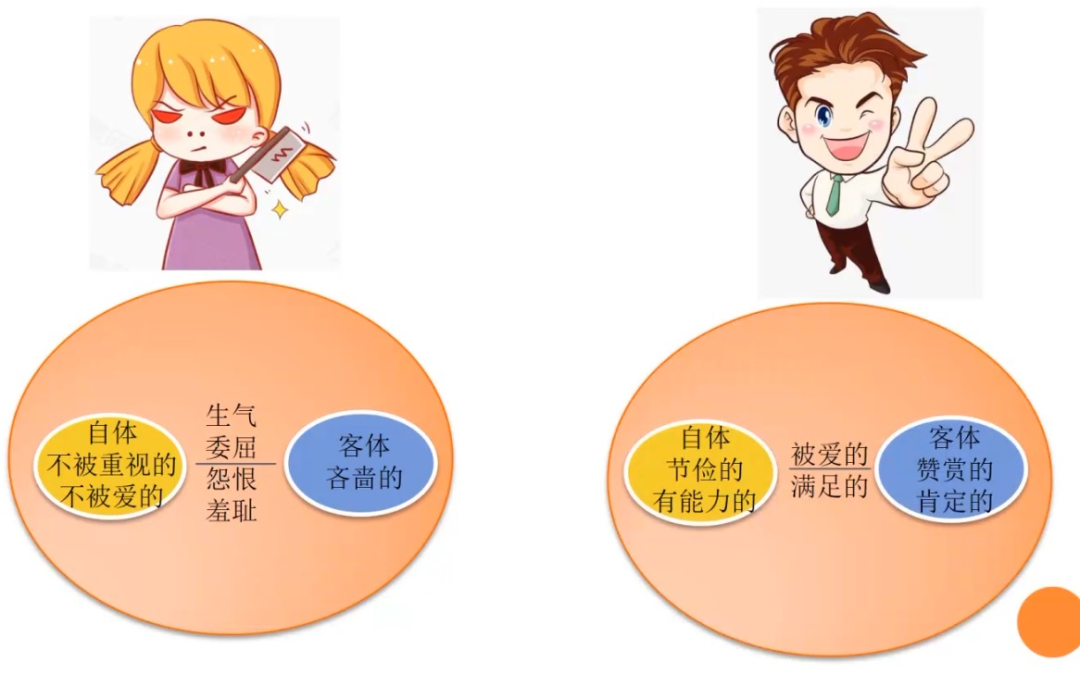

1)优惠券引起的夫妻矛盾

先生(开心地):“我有些积分,可以在美团买菜上换50块钱的东西,你看看,想换点什么?”,

妻子(生气地):“昂,圣诞节和新年,你啥礼物都没送给我,拿50块钱的积分哄我开心。“

(图源王立东老师)

妻子为什么这么生气呢?因为妻子小时候家里穷,妈妈不给她买新衣服,经常是拿旧衣服改或者自己拿块布做衣服,她总觉得自己穿得很丑,所以在她心里有一个吝啬的客体表征,对应的自体表征是不被重视的、不被爱的。

当她的先生拿五十元的优惠券给她的时候,她会把这个吝啬的客体表征投射给先生,并且再认同回来:他就是不爱我,他就是不重视我。所以感到很委屈、很生气。

如果妻子是处于神经症水平的,那么她会压抑自己的生气和委屈,直到某一天爆发出来,在另外一件事情上秋后算账;如果妻子是在更成熟的水平上,那么她会压制自己的生气和委屈,也就是说在情绪和念头出现的那一刻,她会选择不去理会,等待情绪的自然消退,然后反思自己为什么会生气委屈以及先生为什么会这样做。

丈夫为什么会这样做呢?丈夫小时候家里也没有钱,如果他做了什么省钱的事情,他的妈妈就会夸奖他、肯定他,所以他拿优惠券给妻子的时候,无意识中是“妈妈你看,我又给咱家省钱了。”

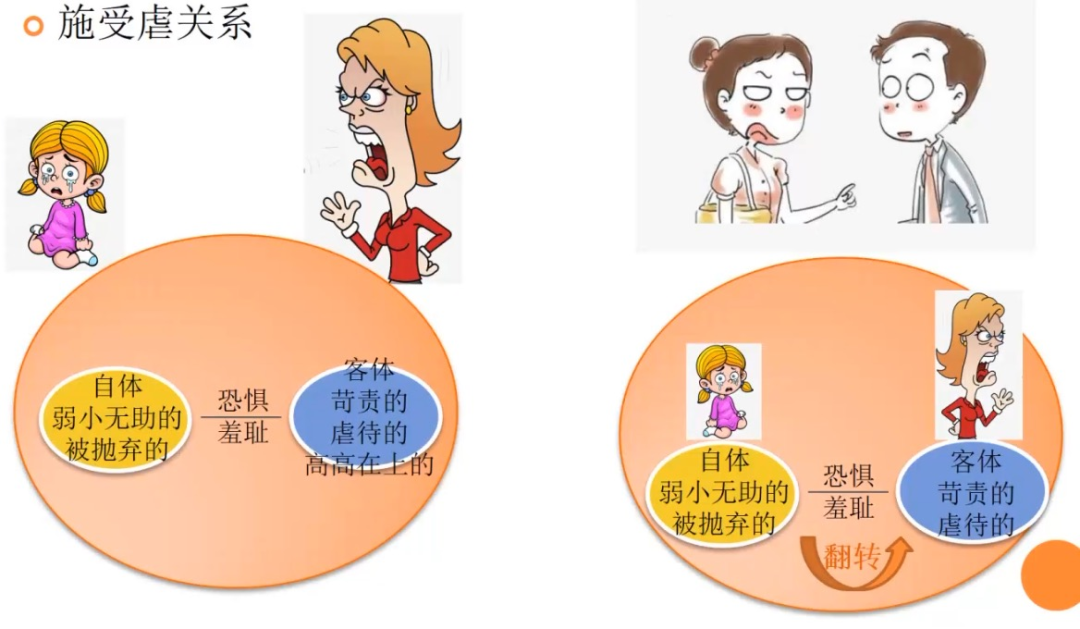

2)施受虐关系(病理性的)

一个孩子在童年的时候有一位苛责的、施虐性的母亲,孩子感觉自己是可能被抛弃的,那么孩子内在会形成一个苛责的、虐待的、高高在上的客体表征,自体表征是弱小无助的、被抛弃的,并且会感到恐惧和羞耻。在长大成人后会习得向攻击者认同,即当他/她感到自己是无助的、无力的时候,他/她会翻转自体表征,自己变成施虐者,这让他/她感到自己更有控制感,更有力量。

(图源王立东老师)

在这个例子中可以看到投射性认同的几个步骤:1)投射:高于他/她的施虐的客体表征;2)认同:对对方(施虐的客体表征)感到恐惧和愤怒;3)产生控制对方的需要,翻转自体与客体。

所以施受虐关系是一种权力关系,建构这一关系的防御是全能信念、全能幻想。投射、否认和回避被用来支持这些信念。施受虐的目的在于控制别人而非改变自己。

总结一下,投射性认同在心智发展中,是婴儿与外界建立联系的重要过程。投射什么取决于我们内部的自体和客体表征,取决于我们内部世界有什么,有爱投射爱,有恨投射恨。

在继续进行下去之前,王老师对原始的防御机制进行了总结:

成功且成熟的防御:能够将焦虑降低到最小程度,将个体灵活行动的能力最大化。

原始防御:在生命的第一年出现,基于分离机制,将好与坏的情感分离,是刻板的。个体尝试保护自己心理或内在世界理想化的部分,理想化帮助我们逃离迫害性的部分。个体通常用见诸行动的方式处理痛苦而非内在掌控,这样的来访者会经常向咨询师询问直接的行为方面的建议。因此,基于分裂的原始防御机制不能提供对生活的成功适应。

02

身份认同弥散/身份认同紊乱

这是边缘人格组织的一个明显特点。在内在世界中,对自体和他人的体验是两极化的、矛盾的、不稳定的,处于这个水平的来访常常有自己被工具化的体验,他们的困惑经常是搞不清楚自己是谁,搞不清楚自己喜欢什么、未来的方向……王老师以“空心病”和假自体为例讲解这个概念。

“空心病”的一个例子:个体全能地否认了坏客体的存在和痛苦的情境,其实是否认了客体关系,即把自我和客体连接的部分否认掉了,自我的部分也被否认了。

假自体的一个例子:当理想化客体过于强大,常见于“爱”(自恋的爱) 孩子且要求孩子顺从的父母,而孩子也因迫害焦虑过于强烈,逃遁到理想化客体中、对其顺从和依赖。然而,这部分并未真的被自我同化(消化吸收认同),就作为“异物”、“异己”存在于自我中,而自我变成了空壳子,感到自己“没有自己的生命与价值”! 比如父母让孩子练钢琴,如果孩子能够将这件事内化,那就不会有问题产生,钢琴会变成自己的兴趣爱好,如果孩子不能内话,就变成了“异己”这一部分。

03

现实检验能力

边缘性人格组织的个体,在物理层面的现实检验能力是好的,但是,在心理、社会和关系层面的现实检验能力则不好,原因在于基于分裂的防御机制,个体将其对世界的主观知觉强加于外在世界,观点是非常不稳定的——好和坏会根据情境发生突然的变化,这样的改变也会让他/她感觉生活很混乱。

在大家对内容的反复回味中,本次沙龙接近了尾声,王立东老师对本次的沙龙进行了总结:

主要内容是:

1)人格组织水平,分为神经症—“正常”水平、边缘水平、精神病性水平这三个水平。

2)边缘性人格组织的特点,分别为原始的防御机制、身份认同弥散/身份认同紊乱、人际现实检验屈从于情绪波动。

本次沙龙在大家对王老师在沙龙中分享的一段话中圆满结束:

“当一个人对你生气,他是在对你生气,他也不是在对你生气,而且他主要不是在对你生气,他是对他内在客体生气;反之,当你对另一个人生气,你是在对他生气,你也不是在对他生气,而且主要不是在对他生气,你是对你的内在客体生气。”尤其是当一种情绪总是盘旋在我们的心中难以消退时……

王立东老师介绍

Ø 北京大学本科、北京师范大学发展与教育心理学硕士

Ø 二级心理咨询师、注册心理师X-19-148

Ø 在企业工作二十余年,2013年起专职从事心理咨询,个案约2500小时

Ø 中国心理学会注册心理师,注册督导师、中德首届系统式家庭治疗高级督导师

Ø 2013-2015年萨提亚家庭治疗培训;2015年至今,精神分析心理动力学长程连续培训——第四届中挪精神分析初级组、第五届中挪精神分析提高组、中英儿童青少年精粹课程、克莱因客体关系学派专项训练等。长期接受心理动力学个人分析、个体督导和团体督导。

BOOK

推荐书目

《精神分析诊断:理解人格结构》,Nancy McWillans

《边缘性人格障碍的移情焦点治疗》,Otto F.Kernberg

《嫉羡与感恩》,梅兰妮·克莱因

《弗洛伊德的<论自恋:一篇导论>》

《游戏与现实》,D.W.Winnicott

美 编:郭雨馨

地 址:北京市海淀区学院南路12号北京师范大学南院京师科技大厦A座510

网 址:http://www.jiayinxinli.com

联系电话:(010)62279199

微信公众号:家姻心理

邮 箱:service@jiayinxinli.com