明日何其多,不如拖一拖? | 拖延的4种深层原因

作者介绍

镜子:北京师范大学心理学部2019级本科生

!希望成为真诚勇敢的人

放假前:我一定要早点完成作业,之后美美地玩!

放假第一天:今天天气好好,一看就很适合出去玩,作业明天再写吧~

放假第二天:今天雨好大,好冷。被窝,暖暖,贴贴。

放假第三天:磨磨蹭蹭打开作业写了十题后……好累啊,玩个游戏休息一下吧。咦,怎么一天就过去了?

……

放假最后一天:完蛋了!作业还剩一大半,快写快写。

你的假期是否都是这样过去的?今天过后还有明天,明天过后还有下一个明天,拖一拖好像也不影响最后完成任务。即便每次都下定决心不再拖延,下一次仍然等到假期最后两天才开始动笔写作业。脑子里知识最多的时候往往在期末熬夜突击备考时,写作业最快的时候往往是deadline的前一天——像这样被deadline赶着走的人,常常自称为拖延症患者,“临时抱佛脚”是他们最擅长的技能。

1.“拦路虎”的自述——拖延是什么?

Steel(2007)将拖延(Procrastination)定义为人们自愿推迟开始或完成某一计划的行为,尽管预见到该行为会带来不良后果。在学习情境中,拖延就被称为学业拖延(Academic Procrastination)。学业拖延已经成为大中小学中普遍存在的现象,研究发现,超过40%的学生承认自己存在学业拖延(陈陈等, 2013)。

伴随着拖延而来的,除了越来越低的学习质量(Tuckman, 1991),还有焦虑、抑郁等负性情绪(Milgram & Keinan, 1992),严重者还会出现身心健康问题。拖延已经成为不少学生学业的“拦路虎”,因此,我们有必要了解拖延究竟是怎么形成的,并从中找寻解决问题的办法。

2.“拦路虎”成长记——拖延是怎么形成的?

有研究者把拖延背后的机制归结于一个问题:现在做还是以后做?这是一个决策问题,其答案受到个体从事某项任务的动机和任务中产生的负性体验的影响(张顺民,冯廷勇, 2017)。比如,面对一份几天后要交的作业时,我们越想完成这项作业,就越不会拖延,这是我们强烈的动机在促使我们行动。但如果在作业中遇到了一道难题,想了很久也做不出来,我们就会倾向于拖延,因为那道难题给了我们挫败的负性体验。

影响拖延的因素还有很多,我们可以从个体内部和外部两个方面分别来看。

从个体内部来看,影响拖延的因素主要有人格因素和认知因素。

1.人格因素

有研究表明,大五人格中的尽责性与学习拖延存在负相关(Schouwenburg et al., 2004),神经质与拖延行为正相关(McCown & Johnson, 1991; Steel et al., 2001)。这是因为,具有尽责性特质的人通常十分自律,有很强的成就动机,这使他们不易拖延。具有神经质特质的人则更容易体验到焦虑、担忧等情绪,感受到更多的压力,他们的这些负性体验可能导致拖延。

2.认知因素

影响个体拖延的认知因素则比较复杂,包括动机、自我效能感和完美主义等(宋梅歌 等, 2015)。

自我效能(self-efficacy)是个体对自己完成某方面工作能力的自信程度(Bandura, 1977),它将直接影响一个人的行为动机。如果一个人能十分自信地说自己有能力完成某项任务,那我们就说他的自我效能感高。自我效能感高时,个体完成一项任务就不会有太多拖延(Steel, 2007),而是会有较高的内在动机,觉得完成这件事是轻松、简单的,甚至是愉悦的。

但迫于家长、老师的压力去完成任务就不会有这样的体验了。此时的动机是外部动机,个体的自我效能感也较低,促使他们学习的往往是外部压力,他们并没有太多的自主学习意愿,也不相信自己能很好地完成任务,所以容易导致拖延(Senecal et al., 1995)。

完美主义与拖延的关系并不是绝对的,适应不良的完美主义者会有更高水平的拖延,他们十分排斥自己的完美主义,而适应良好的完美主义者则比非完美主义者的拖延水平低,他们与自己的完美主义达成了协调(Johnson & Slaney, 1996; 陈陈 等, 2013 )。

从个体外部来看,拖延会受到任务特征与家庭环境的影响。

1.任务特征

一项任务是简单或者困难,是长期任务还是短期任务,任务重要还是不重要,任务的奖励和惩罚是什么……这些任务本身的特征都会影响拖延行为。人们会拖延,但并不是在所有任务上都会拖延,就好像面对各个学科的作业,有的人会先做数学,有的人会先做英语,因为这项任务对他们而言更容易完成。研究表明,人们在难度更大、不太重要及长期的任务上更容易拖延(Paden & Stell, 1997)。

2.家庭环境

家庭环境受到父母教养方式的影响,父母的教养方式在孩子的成长过程中有重要作用,可以通过成就动机影响孩子的学业拖延,情感温暖的教养方式有助于孩子按时完成学业任务(杨青松 等, 2017)。

3.打败那只“拦路虎”——如何有效减少拖延?

了解了拖延受到个体内部和外部的种种因素影响之后,我们就可以对症下药,从个体认知、任务特征和环境等角度入手,跳出拖延的沼泽,打败学业中的“拦路虎”。

1.分解任务

既然拖延会带来诸多不良后果,那反其道而行之,快刀斩乱麻就行了吗?

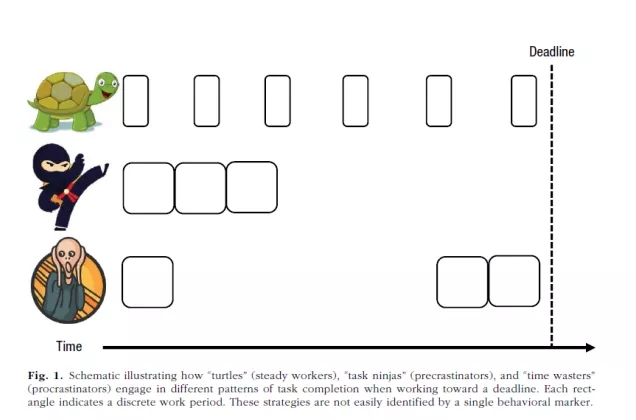

Vangsness等人(2020)的研究结果表明,不论是拖到最后一刻才完成任务的“拖延者”,还是一开始就迅速完成任务的“忍者”,他们的表现都不如匀速完成任务的“乌龟”,前两种人不能按时完成学分修读的概率更大。

这个研究启示我们,可以将一个复杂任务分成若干个小任务,合理安排时间,一步一个脚印地去完成。同时,分解任务也会降低任务的难度,分散完成任务的压力,让我们有更高的动机去完成任务。这使得我们完成任务时更容易,任务的完成质量也有所提升。

乌龟型、忍者型和拖延型学生的完成任务模式(Vangsness et al., 2020)

2.改变不合理信念

从认知角度入手,可以利用以Ellis的ABC理论发展起来的认知-行为技术进行干预,使个体意识到自己的不合理信念,建立更准确、符合现实的思维,从而改变行为(庞维国, 2010)。有的拖延者会认为,有天赋的人不需要太多努力就能轻松完成任务,因此在一件事情上花费过多精力会显得自己并不聪明,于是不愿意为事情投入太多努力,借拖延掩盖对自身能力的不自信。

事实上,天才往往万里挑一,平凡并不代表不出色,他们需要逐步接受真实的自己,认识到努力也是值得夸赞的品质。还有一些拖延者可能会夸大任务的难度、害怕自己失败,比如遇到作业中一直无法解决的难题时,个体从中体验到了挫败感,一方面会怀疑自己的能力,一方面会避免再次体验这种负性感受。这时就需要帮助他们建立对任务难度和自身能力的理性认识,克服恐惧心理,勇敢迈出第一步。

3.给予社会支持

父母、学校和同伴等可以通过建立学习小组,营造自律的氛围,向个体表达鼓励、信任等方式提供支持,帮助个体提升自我效能感,减少学业拖延(庞维国, 2010)。

总结

明日复明日,明日何其多。我生待明日,万事成蹉跎。拖延症已经成为当代学生的一大难题,在了解拖延的内部和外部影响因素后,希望大家面对“现在做还是以后做”这个问题时能够做出最适合自己的决策,祝大家都能赶得上deadline!

互动话题:

你有什么治理拖延症的独家秘方吗?

快来和大家分享~

参考文献:

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191-215.

Counseling the procrastinator in academic settings (2004). . American Psychological Association, Washington, DC.

Johnson, D. P., & Slaney, R. B. (1996). Perfectionism: Scale development and a study of perfectionistic clients in counseling. Journal of College Student Development, 37(1), 29-41.

McCown, W., & Johnson, J. (1991). Personality and chronic procrastination by university students during an academic examination period. Personality and Individual Differences, 12(5), 413-415.

Milgram, N. A., Gehrman, T., & Keinan, G. (1992). Procrastination and emotional upset: A typological model. Personality and Individual Differences, 13(12).

Paden, N., & Stell, R. (1997). Reducing procrastination through assignment and course design. Marketing Education Review, 7(2), 17–25.

Senécal, C., Koestner, R., & Vallerand, R. J. (1995). Self-regulation and academic procrastination. Journal of Social Psychology, 135(5), 607.

Steel, P., Brothen, T., & Wambach, C. (2001). Procrastination and personality, performance, and mood. Personality and Individual Differences, 30(1), 95–106.

Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychological Bulletin, 133(1), 65-94.

Tuckman, B. W. (1991). The development and concurrent validation of the Procrastination Scale. Educational and Psychological Measurement, 51, 473– 480.

Vangsness, L, Young, ME, Vangsness, Lisa, & Young, Michael E. (2020). Turtle, Task Ninja, or Time Waster? Who Cares? Traditional Task-Completion Strategies Are Overrated. Psychological Science, 31(3), 306-315.

陈陈,燕婷 & 林崇德.(2013).大学生完美主义、自尊与学业拖延的关系. 心理发展与教育(04),368-377.

庞维国.(2010).大学生学习拖延研究综述. 心理科学(01),147-150.

宋梅歌,苏缇 & 冯廷勇.(2015).拖延行为的时间取向模型. 心理科学进展(07),1216-1225.

杨青松,石梦希 & 舒思.(2017).初中生学业拖延与家庭教养方式、成就动机的关系. 中国临床心理学杂志(03),558-560+565.

张顺民 & 冯廷勇.(2017).拖延的决策模型. 心理科学(05),1242-1247.

策 划:方晓义

撰 稿:谭静文

编 辑:董姝驿

美 编:王双仪