有奶便是娘?有爱才是娘?

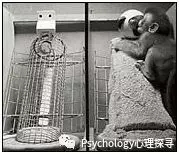

一个装有奶瓶的金属丝装置,一个温暖的布团,猴宝宝受到惊吓时,会跑向谁?

恐惧与爱决定了婴儿的成长。

20世纪中叶,在“爱对人类性格与社会行为的影响”这一课题上的研究如火如荼。在我的上一篇关于婴儿隔离养育的博客中,我介绍了John Bowlby和他在亲密育儿方面的著作。

美国灵长类动物学家HarryHarlow提出这样一个观点:新生猴宝宝无法只靠食物生存,它们同时还需要身体接触及爱。

当时的历史背景是这样的:行为学家和心理分析学家们对婴儿与母亲之间的亲密行为机制原理开展争论。它们聚焦于喂养和食物,最后,这些理论学家们得出结论,如果你喂养新生宝宝,它就会将你和食物联系起来,并对你会逐渐产生一种积极的情感。

Harlow 则想知道人类是不是真的“有奶便是娘”。所以,他开展了一项非常经典的实验:金属丝妈妈和布妈妈。

在这些实验中,他针对的问题是:“爱的本质是什么”?

金属丝妈妈是用金属丝做的一个小装置,上面有奶嘴和奶瓶,这一装置用来提供食物。

布妈妈很软,用来给猴宝宝依偎,但没有食物。

问:当你吓猴宝宝时,她会跑向谁?一直给她提供食物的金属丝妈妈,还是只给她提供依偎的布妈妈?

答:布妈妈。布妈妈虽然没有食物,但却可以让猴宝宝一直依偎,给猴宝宝安慰。

后续的实验还显示,猴宝宝们会不停地打开门,只是为了从一个小窗中去看一眼布妈妈。

这些实验彻底改变了我们对亲子感情的观点,并彻底推翻了著名行为学家John Watson被奉为圭臬的箴言:对待孩子,明智的做法应该是,像对待年轻成年人一样对待他们。不要拥抱,不要亲吻,不要让他们坐在你的大腿上……,早上,与他们握手,如果他们出色完成了一项非常艰难的任务,拍拍他们的头即可。

我曾在课堂上播放Harlow实验的影片。现在不再播了,因为这部影片常常会让学生们哭起来。没有什么比出于实验目的,让一个小脸粉扑扑的猴宝宝故意被惊吓,然后恐惧地依偎在一个假妈妈身边更可怜的了。

但实验所传递出的信息,以及JohnBowlby的观点都非常清晰:你无法只是用食物来抚育灵长类婴儿(如人类),尤其是在高度恐惧状态下。

从这个做工粗糙的金属丝猴妈妈身上,我们学到了什么呢?

1.恐惧和焦虑左右着发育过程中的人类,而帮助孩子管理应对这种恐惧和焦虑感,则是父母(或其他照顾他们的人)的一大重要角色。

2.亲密接触对这种情绪管控而言尤为重要。

3.仅凭物质资源是不够的。

将孩子和大人分开,并且将他们集体困在令人恐惧的环境中,是史上最残酷、最大规模的人类试验之一(此处指川普将非法移民与他们的孩子相互隔离之事件)