“干啥啥不行,怕死第一名” | 谈谈大学生在疫情下的死亡焦虑

作者介绍

余颖

北京师范大学心理学部 研究生

用心理学知识为家庭生活和育儿实践解惑的宝妈张迪

北京师范大学心理学部研究生

热爱独处与交友的矛盾型女生,渴望一切有能量的事物

某位抱着手机眉头紧锁的不知名大学生喃喃:我的天,死亡人数又上升了,我绝对不要出门,太可怕了太可怕了...

大学生作为“手机癌”晚期患者的主要群体,一天中绝大部分时间与手机一同度过。在疫情期间,手机中各种新闻报道、实时数据、救援信息等消息,难免会让大学生无法避免地近距离接触死亡这个话题。

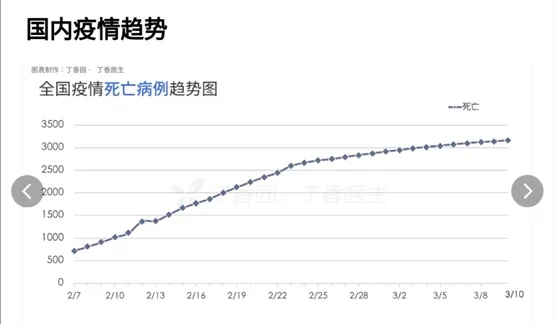

大学生的年龄一般在17-24岁,是处于自我统整的阶段,这一时期通常都会思考“死亡”这个主题。我国大陆的高校教育较为注重技能方面的掌握,而缺乏对死亡等生命方面的教育,再加上大学生对死亡的关注往往被学业所分散,因此,大学生群体对死亡普遍缺少正确及深刻的认识。此时,在疫情突发的特殊环境下,每天面临着患者死亡人数不断增加的现实(见下图),这使得大学生不得不对“死亡”产生进一步的认识与思考。

1认识死亡

死亡是人类不可抗拒的事件。然而在死亡这门课程中,我们总是采取逃避的态度。

死亡,我们通常所说的往往是生物学上的死亡。有位学者提出过人的三次死亡的观点:第一次是生理性死亡,当你的心跳停止,呼吸消逝,你在生物学上被宣告死亡;第二次是社会性死亡,葬礼的举行使你从人们的关系网中消失,你在社会层面被宣告死亡;第三次是世界层面死亡,世界上最后一个记得你的人将你忘记,这意味你真正地死去。

在中国的传统文化中,长期以来受到儒家、佛学以及道家文化的影响。儒家对待死亡的态度常常是“不知生,焉知死”。佛学文化则认为死亡是生死轮回中的一个神秘的阶段。道家思想讲求“万物皆一”,认为死亡是自然的一部分。在中国传统文化影响下,中国人对死亡的态度往往是敬而远之、避免谈及。

2死亡焦虑

我要是患了新冠肺炎怎么办?

我这几天没精神还咳嗽是中招了吗?

戴着口罩出门就真的安全吗?

种种迹象表明,你避开了疫情,却中了死亡焦虑。

死亡焦虑是指个体预期自我不复存在时产生的一种负性情绪反应。

欧文·亚隆认为,对死亡的恐惧普遍存在,而这种恐惧是如此巨大,以至于人会消耗大量生命能量对死亡进行否认。支撑死亡否认的两大支柱是人类神圣不可侵犯的信念和人类永远受到终极拯救者保护的信念。而在此次新冠肺炎疫情中,这两大支柱均受到猛烈冲击。

(1)人在内心深处相信自己不会受伤、不会毁灭。自欧洲的文艺复兴之后,人更是将自己视为万物之灵。而席卷全球的新冠病毒再次提醒我们这个古老的事实:自人类存在以来,就一直在与病毒作斗争。而病毒简单到由一段基因链(有DNA的也有RNA的)和蛋白质膜组成,对其是不是生物都存在争议。但正是这样古老又简单的存在,一次次让人类社会陷入病痛和混乱,无疑强烈动摇着人类的独特性信念。

(2)致死性疾病是对终极拯救者效能的最严酷考验。显而易见,在现代医学高度发达的今天,医疗体系和医生是拯救者角色的最佳人选,为我们的死亡恐惧提供着有效的防御。但新冠疫情给我们的医疗体系造成了沉重负担,疫苗和特效药的研发工作暂未取得突破性进展,而医护人员在抗疫一线感染新冠病毒殉职的消息接连传来,这些都使得我们对人类生命终极拯救者的信念受到冲击。

由此,我们几乎失去了所有的屏障,彻底暴露于死亡恐惧的面前,焦虑、恐慌、失控感等扑面而来。

3应对死亡焦虑的自助方法

积极看待死亡,丰富人生

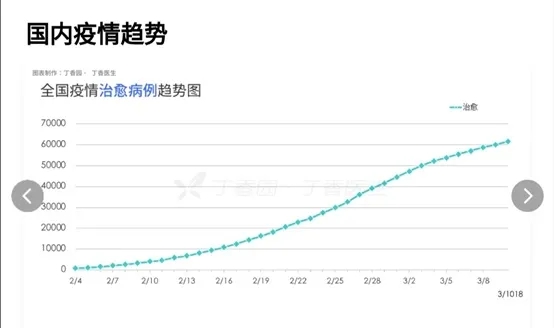

在本文前部分,有一张“全国疫情死亡病例趋势图”,看到数字不断地上升,恐惧不安萦绕着我们,在负面信息的干扰下,我们更要保持一个清醒的头脑,全方位多角度地去看待事实,多关注正面信息,保持积极地心态,其实事情并没有那么糟。

欧文·亚隆说:“直面死亡会引发焦虑,却也有可能极大地丰富你的整个人生”。直面死亡,我们有对“死亡”的认知,便更能认识到生命的长度,懂得珍惜的含义。死亡,我们无法避免。与其活在对未来的担忧中,倒不如关注当下,关注此时此刻的你,把握还能珍惜的时光。

当存在死亡焦虑时,我们可以深度觉察自己,在这种情绪中,我们的担忧会是什么?我们的遗憾又是什么?列一个表格,记录渴望完成的事情,在接下来的日子中,用心地一件件完成,丰富自己的人生。

觉察负性情绪,有效调整

在这种社会重大事件发生之后,我们的情绪或多或少的会出现一些波动,产生死亡焦虑也是正常的。然而长期受负性情绪的影响不利于我们的身心健康,所以学会处理自己的负性情绪是很必要的。

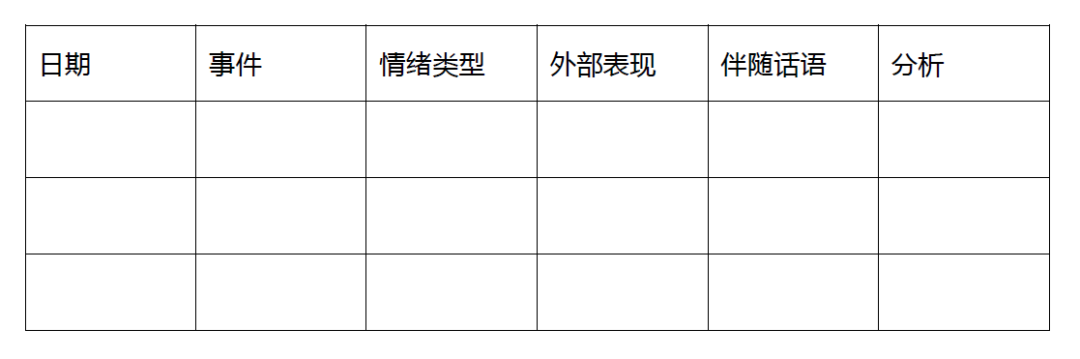

首先我们需要认清自己的情绪。通过列举问题和对应的情绪反应,制作一个情绪表达表格。

然后,我们可以通过写情绪日记来表露自己的情绪,起到宣泄的作用。最后,我们应该逆情绪而行。冲动的行为只会强化你原来的感觉,比如害怕时,你会逃避、悲观、消沉,那么我们应该要积极参与、制定目标、挺直站立。

与家人连接,建立支持系统

在新冠肺炎的影响下,我们不得不减少外出活动,在家工作学习和娱乐,然而这也给我们提供了更多与家人相处的机会。童杰辉(2004)在研究2003年SARS疫情时发现,社会支持越少,高恐慌者的焦虑和抑郁越强。由此可发现,社会支持系统在我们人生中占据重要地位,那么,在我们宅在家无法外出的特殊时期,不妨好好经营下与家人的关系。

(1)开展共同的兴趣爱好

居家期间,我们可以和父母共同完成一些事情,比如一起做美食,加入到朋友圈“厨艺大比拼”的队伍中;或者还可以一起做操跳舞,既增进了家庭成员之间的互动,又锻炼了身体;或者找一部适合家人一起观看的电影,结束后一起交流对影片的看法,娱乐的同时也对家人的思维活动有一定的了解。

(2)了解家人的故事,加强情感交流

父母家人对我们从小到大的经历都很了解,对我们的一切都很关注,那我们是否又知道他们的生活经历,对他们的人生又有多少了解呢?

具体实施方式

时间:约好固定的时间,例如晚上8:00-10:00。

地点:安静的不受打扰的地方。

工具:手机录像/录音、纸笔。

提问、记录的提纲:读书时期(小学、中学、大学),工作时期,个人生活(恋爱、结婚、生子)以及业余生活。在每个阶段都可以询问家人印象最深的事件,当时的喜怒哀乐,背后发生的故事等等。

在实施过程中,我们要认真倾听家人的回答,帮助他们回忆过往的时光,真心了解他们的故事,在家人生日时,可以根据这次的访谈做一个珍贵的礼物!通过这种活动,我们既可以了解到父母家人的生活经历,也有利于增进对自己家庭的认识,促进家庭成员的情感交流。

自助无效,寻求专业人员帮助

如果通过上述方法,你的焦虑情绪仍然没有得到有效的平复,感觉自己的变化超出了预期,影响到正常的学习生活。此时,不要害怕不要着急,你可以向专业的心理机构寻求帮助,跟随心理咨询师一起尽快的调整自己,回归到正常的学习生活。

三毛说:如果说出生是最明确的一场旅行,死亡难道不是另一场出发。死亡是我们无法逃避的宿命,而存在死亡焦虑也是一种正常的情绪,未知不可控感让我们慌乱无措,但我们以积极的态度、有效的措施来应对,定能克服恐惧,阳光地生活!

地 址:北京市海淀区学院南路12号北京师范大学南院京师科技大厦A座510

网 址:http://www.jiayinxinli.com

联系电话:(010)62279199

微信公众号:家姻心理平台

邮 箱:service@jiayinxinli.com