假如“离婚冷静期”拯救不了婚姻,拿什么拯救我们自己 | 谈谈离婚适应

作者:婚姻家庭研究咨询中心 婚姻家庭研究与咨询中心

北师大中国婚姻家庭研究小组

我们隶属于北京师范大学发展心理研究院,专注于中国婚姻与家庭研究,致力于将实用有趣的学术成果分享给大家。本期作者

谭晰元

北京师范大学2018级本科生

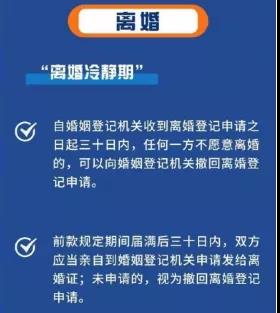

2020年5月28日,第十三届全国人大三次会议表决通过了《中华人民共和国民法典》,对民法典多条法律进行了修订。其中一条关于婚姻法律的修订引起了民众的极大关注。《民法典》第一千零七十七条规定,自婚姻登记机关收到离婚登记申请之日起三十日内,任何一方不愿意离婚的,可以向婚姻登记机关撤回离婚登记申请。另外,前款规定期间届满三十日内,双方应当亲自到登记机关申请发给离婚证;未申请的,视为撤回离婚登记申请。

实际上,早在2008年,就有政协委员提交了建立“离婚冷静期”的提案。“离婚冷静期”的提案及通过离不开中国离婚率的现状。根据国家统计局的国家数据,中国的离婚率自2002年到2018年,已经连续16年上涨。2018年一年内,中国结婚登记的对数共有1014万对,而此年内离婚登记的对数竟高达446万对(446万对包括2018年及2018年以前登记结婚的夫妻)。

来自中国国家统计局的官方数据

基于中国不断攀升的离婚率,设立“离婚冷静期”的目的是减缓夫妻的冲动离婚。中国事实上是世界上离婚手续最简便、离婚最快捷的国家之一,离婚夫妇当场就能拿到离婚证。设立三十日的“离婚冷静期”一方面提高了离婚的社会成本,另一方面给夫妻双方冷静思考的时间,冷却彼此的不满和愤怒,重新考虑婚姻的可能性,避免冲动做出不理智的决定。总的来说,“离婚冷静期”对于冷却双方情绪、化解婚姻危机、维护家庭稳定无疑具有积极意义。

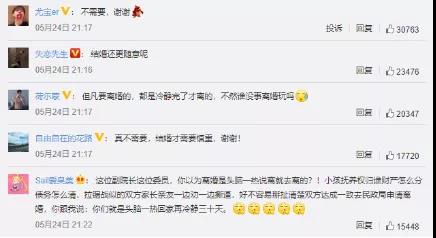

不过网友们纷纷质疑“离婚冷静期”是否能真正挽救一段走入危机的婚姻。有些人认为,大部分的离婚者都没有将离婚当作儿戏,是长期深思熟虑的决定,因此离婚冷静期的三十天是多此一举;有些人认为,两人后悔了可以复婚,没有必要设置“离婚冷静期”给双方二次决定的机会;有些人认为,“离婚冷静期”的设立反而加剧了恐婚……

当感受到离婚危机的来临时,一种可行的方法是婚姻咨询。2010年的一项研究专门对134对“长期受婚姻折磨”的夫妻提供了26周的婚姻咨询,并在随后5年对他们开展了追踪调查,发现有48%的人在接受咨询后的5年,婚姻状态有了显著改善,而27%的人以分居或离婚告终,其余的人没有变化或关系恶化(Christensen,2010)。因此可以看出,虽然部分做了咨询的夫妻最终还是选择了离婚,但婚姻咨询在多数情况下能够给即将破裂的婚姻带来转机,一定程度上降低离婚的概率。

每个人都渴望拥有浪漫、可靠、愉快的爱情,希望在人生长河中能够与一个人长厮相守,然而现实里,国家统计局发布的粗离婚率数字以及议论中反映出当代人对婚姻现状的悲观态度却不禁令人唏嘘。假如“离婚冷静期”的设立也没能阻止婚姻走向终点,离婚后的人们将会经历怎样的过程?人们该如何更有效地进行离婚适应?本篇推送,我们从心理学的角度谈谈离婚对离婚者个人的影响,以及离婚者如何更好地进行离婚适应。或许你是挣扎在婚姻苦海中的一员,或许你此刻正处于离婚后的悲痛期,又或者,你身边有需要你支持的离婚朋友。希望这篇推送能对你们有所帮助。

离婚的我们会经历什么样的起伏?

“赚钱主力从两个人变成了一个人,没有人替我分担经济压力了。”

“好难习惯枕边没有他陪伴的日子…”

“家人同事听说我离婚的消息之后,他们看我的眼神有微妙的变化,让我感到很难过。”

有大量的心理学研究都将离婚看作是个体必须要适应的压力生活过渡(Amoto, 2000)。对离婚者而言,失去一位人生伴侣无疑会遭受身心健康、经济、社会的多重影响,其中许多的影响被认为是令人反感、压力大甚至潜在的创伤(Amato & Booth,1991;Lucas,Clark,Georgellis & Diener,2003)。当然,婚姻的结束也可能产生积极的后果。离婚相当于一个里程碑式的人生事件,这个节点标志着离婚者需要适应整个生活模式的转变。因此以下我们总结了离婚者在离婚后可能经历的6点心理影响,希望对离婚者的适应过程有所帮助。

1.身心状况下降

离婚后多年,离婚者的身心状况通常会恶化,包括愧疚,沮丧和亲密感等困扰(Afifi & Hamrick, 2006; Waite, Luo, & Lewin, 2009)。Leary(2001)等心理学家的研究甚至发现,那些失去亲密关系(例如婚姻关系)的人可能会升级为更严重的问题,包括滥用药物,自杀念头或自杀企图

2.自尊心受挫

大多数离婚者在心理学研究中报告了自尊心和生活满意度的降低,并且增加了抑郁和孤独感(Amoto,2000)。不过,离婚前后,自尊心的变化轨迹也存在着很大的个体差异。其中,经历过经济困难、有宗教信仰与尽责程度低的离婚者在离婚后的几年里,自尊心下降最为明显。

3.延续的依恋

离婚终结了婚姻中的仇恨和愤怒,但婚姻中持久的爱却不会轻易结束。你离开了,并不代表我可以短时间内放下对你的依恋。William 在1988年做的婚姻研究呈现出了这样一个结果:刚经历离婚的离婚者内心依旧会被前配偶的积极印象的想法所占据(相比于前配偶的其他特征),并且这可能加剧主观困扰。大家往往会忽视依恋也是离婚过程的重要方面。

4.新角色适应

适应离婚后各种不同的社会角色也是离婚适应中的重要部分。比如工作角色、休闲角色、在孩子前的角色。离婚者需要有意识地与过去的已婚身份解绑,从而发展出一个独立的身份。在工作、日常交友、亲子互动中,在所有状态下,你不再是谁的妻子或丈夫,你就是全新的你。

5.社会支持的减少

首先,对于已婚者来说,社会支持的主要来源就是配偶。离婚将导致与社会支持相关的许多损失,例如情感支持和陪伴(Amato,2014)。此外,离婚还会限制与前配偶的亲戚,朋友或熟人的接触。离婚后不久,大多数离婚者都报告了社会网络的缩小,并且在一般的情况下,这些损失在离婚后的几年中都是不平衡的(Terhell,van Groenou & van Tilburg,2004)。

6.抗压韧性更强

虽然上述影响都听起来都是悲伤的,但也有一些有离婚经历的个体表现出积极的结果,离婚后他们在压力事件的考验下表现出更加顽强的一面。离婚在某种程度上也被视为积极的转折点,使人们从长久痛苦的婚姻中解脱出来,并增长了阅历(Hawkins&Booth,2005)。

如何更好地进行离婚适应

离婚适应被心理学家定义为“没有出现生理和心理的疾病症状,能够在家庭、工作、休闲等所有状态中担任起恰当的日常角色责任,发展出一个独立的身份,解绑已婚的身份”( Kitson & Raschke,1981;Amoto, 2000;Rohde-Brown,2011)。也许离婚已成定局,但我们不能放弃对生活的热情,要积极地接纳与适应离婚后的人生。

尝试拓展社会网络,获得更多的社会支持

社会支持是克服危机并成功适应离婚后生活的重要关系资源,社会支持也会作为调节心理健康的中介,进一步适应离婚后的生活(Anna & Hanna,2016)。朋友家人们在日常生活中的鼓励与情感安慰能够减轻婚姻破裂带来的损失感。脱离了与前配偶相关的社交圈,那么就试试和新朋友交往,联络一下久违的老朋友,一定能从他们身上汲取一些生活的希望。

避免将婚姻的终结视作一种“失败”,坦然地接受配偶的离开

根据压力和应对理论,人们对离婚的看法会影响他们后来的适应。对婚姻持积极态度、对离婚持接受态度的人,离婚后对配偶的依恋要比对婚姻持消极态度、对离婚持拒绝态度的人依恋少(Hongyu Wang & Paul R. Amato,2000),因此对婚姻保持更加开放与接受的心态,适应离婚的过程也会更加顺畅。

有意识地进行各角色转变

尽管过去习惯了家庭内的各种细节分工,习惯了配偶下班送自己回家,习惯了两个人的旅行,既然离婚赋予了自己独立的身份,就要有意识地把自己从沉浸的已婚角色中拽出来。将离婚后的生活当作新旅程的起点,在家庭、工作、休闲等各种状态下担负起新的日常角色责任。

参考文献:

Afifi, T. D., & Nussbaum, J. (2006). Stress and adaptation theories: Families across the lifespan. In D. O. Braithwaite & L. A. Baxter (Eds.), Engaging theories in family communication: Multiple perspectives (pp. 276-292). Thousand Oaks, CA: Sage.

Amato, P. R. (2014). The consequences of divorce for adults and children: An update. Društvena Istraživanja / Journal for General Social Issues, 23, 5–24. doi: 10.5559/di.23.1.01Amato, P. R. (2000). The consequences of divorce for adults and children. Journal of Marriage and Family, 62, 1269-1287.

Amato, P. R., & Booth, A. (1991). The consequences of divorce for attitudes toward divorce and gender roles. Journal of Family Issues, 12, 306-322

Anna Kolodziej-Zaleska, & Hanna Przybyla-Basista. (2016). Psychological well-being of individuals after divorce: The role of social support. Current Issues in Personality Psychology, 4(4), 206-216.

Berman, W. (1988). The Role of Attachment in the Post-Divorce Experience. Journal of Personality and Social Psychology, 54(3), 496-503.

Christensen, A., Atkins, D. C., Baucom, B., & Yi, J. (2010). Marital status and satisfaction five years following a randomized clinical trial comparing traditional versus integrative behavioral couple therapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 78(2), 225.

Hongyu Wang & Paul R. Amato(2000). Predictors of Divorce Adjustment: Stressors, Resources, and Definitions. 62(3), 655-668.

Kitson, G. C., & Raschke, H. J. (1981). Divorce research: What we know; what we need to know. Journal of Divorce, 4(3), 1.

Leary, M. R., Koch, E. J., & Hechenbleikner, N. R. (2001). Emotional responses to interpersonal rejection. In M. R. Leary (Ed.), Interpersonal rejection. New York: Oxford Press.

Lucas, R. E., Clark, A. E., Georgellis, Y., & Diener, E. (2003). Reexamining adaptation and the set point model of happiness: reactions to changes in marital status. Journal of Personality and Social Psychology, 84, 527-539

Rohde-Brown, J., & Rudestam, K. E. (2011). The role of forgiveness in divorce adjustment and the impact of affect. Journal of Divorce & Remarriage, 52(2), 109.

Terhell, E. L., van Groenou, M. I. B., & van Tilburg, T. (2004). Network dynamics in the long-term period afer divorce. Journal of Social and Personal Relationships, 21, 719–738. doi: 10.1177/ 0265407504047833

Waite, L. J., Luo, Y., & Lewin, A. C. (2009). Marital happiness and marital stability: Consequences for psychological well-being. Social Science Research, 38, 201-212.