亲社会实验室丨为什么人们不愿意求助?

文献选读

Coco有话说

相比于帮助他人,开口求助是不是更加困难呢?在日常生活中,每个人都有需要向他人求助的时刻。但是,当人们遇到麻烦,身边又正好有人能帮上忙,“不要麻烦别人”的想法却往往会阻碍人们提出帮助请求。而且,在求助后,如果对方表现得不够热情,人们还会感到失落:觉得ta其实并不愿意提供帮助,只是不好意思拒绝罢了。然而,事实真的如此吗?今天推送的文献,将和大家一起探讨阻止人们寻求帮助的心理机制。

人们有给需要帮助的他人提供帮助的亲社会动机,因为提供帮助除了能使他人受益之外,也能让帮助者产生积极感受。但研究者发现,人们通常在向他人求助时感到困难。在不同的求助情境下,人们均低估了他人应答的可能性。以往研究对此现象的解释是低估依从效应(underestimation-of-compliance effect),即请求者低估了帮助者的依从动机(compliance motivation),特别是感觉被他们拒绝时自己会很不舒服,因此低估了他人同意帮助请求的可能性。

然而这一“低估依从机制”缺乏足够的实证支持。同时,研究者注意到人们也会系统性地低估他人对自己社交行为的积极反应,因此回避与他人交往。另外,人们倾向于认为他人行为是由自身利益驱动的,这种推论可能会导致对他人亲社会动机的低估。若从亲社会动机的角度解释,帮助者可能比请求者期望的更有亲社会动机,且有更积极的感受。这不同于被迫依从可能带来的负面体验。

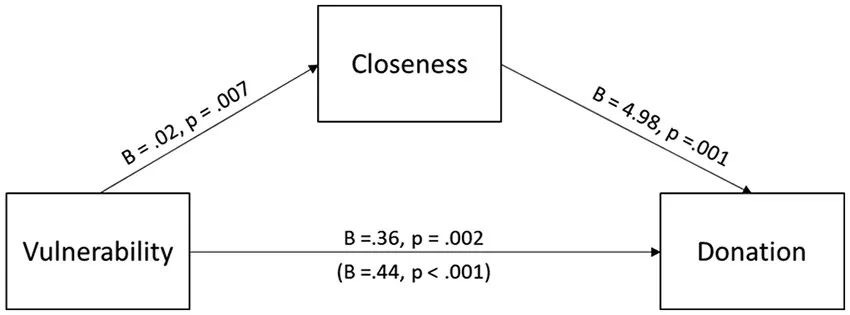

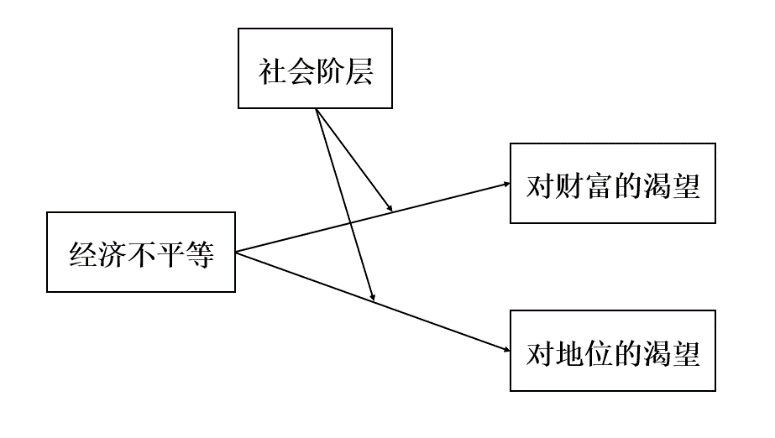

基于此,研究者提出假设:需要帮助的人低估了他人在被求助时的亲社会动机,因此低估了他人的帮助意愿和积极情绪,因而不愿意求助。研究者通过6项实验来验证此假设(如图1所示)。

图1 研究框架图

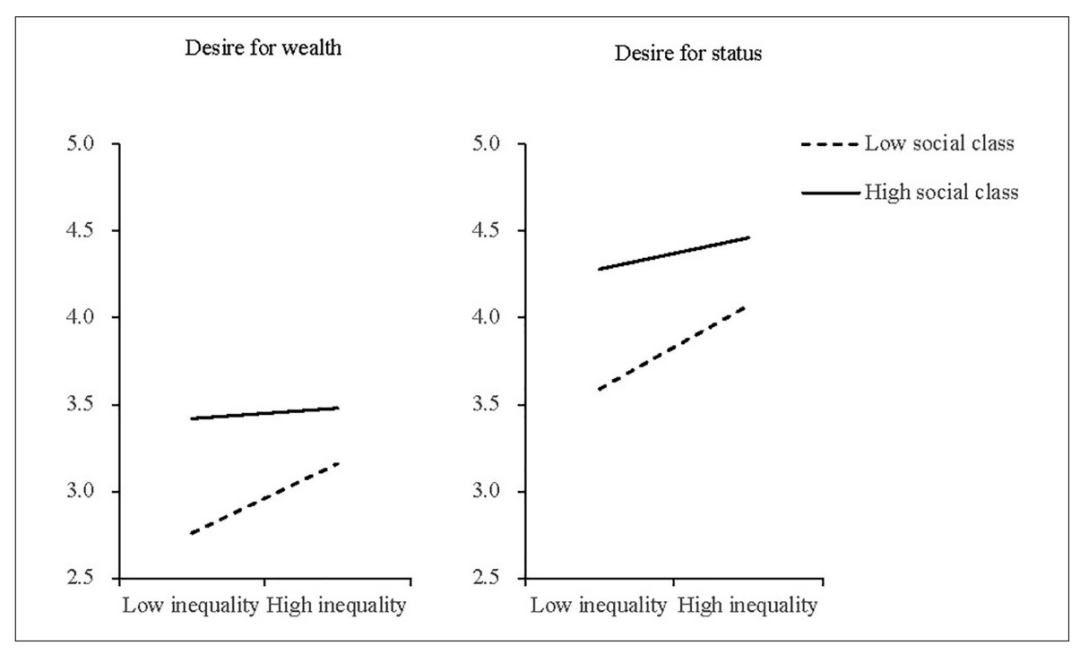

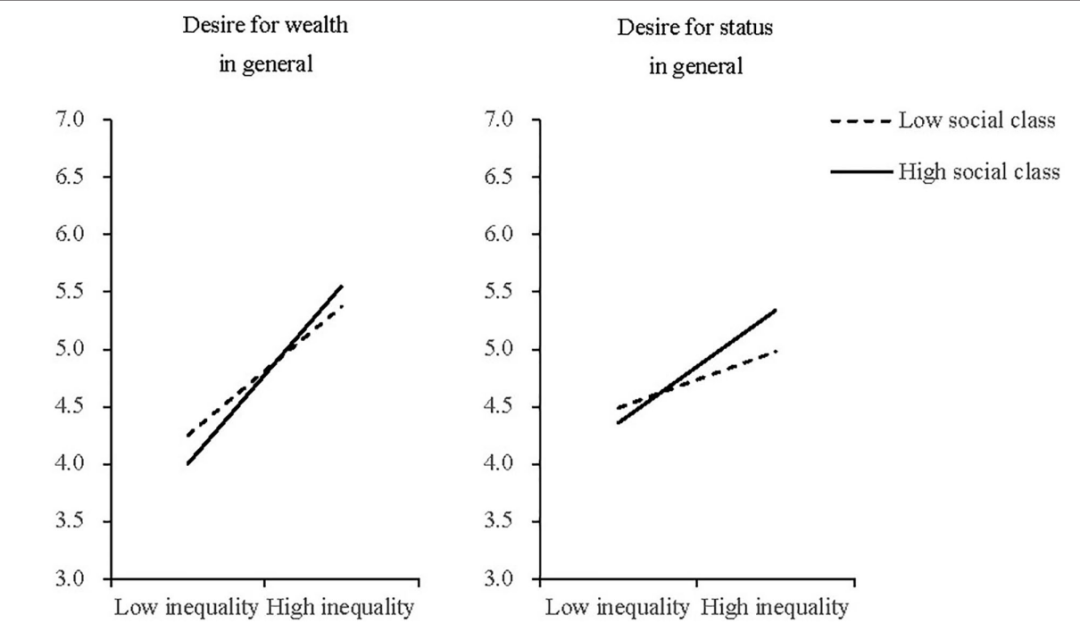

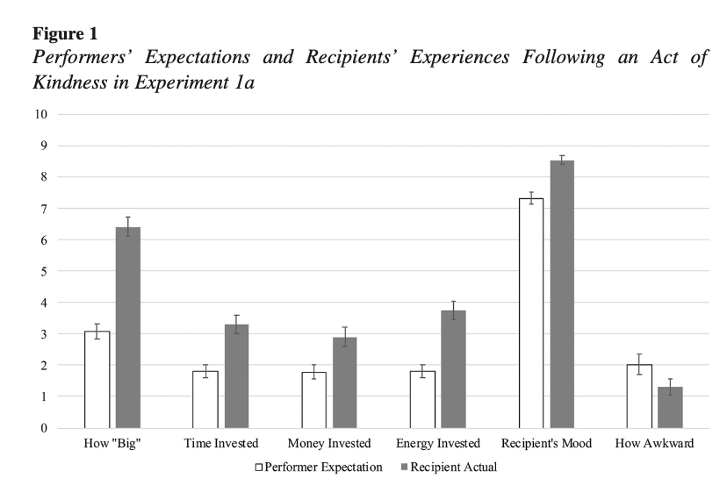

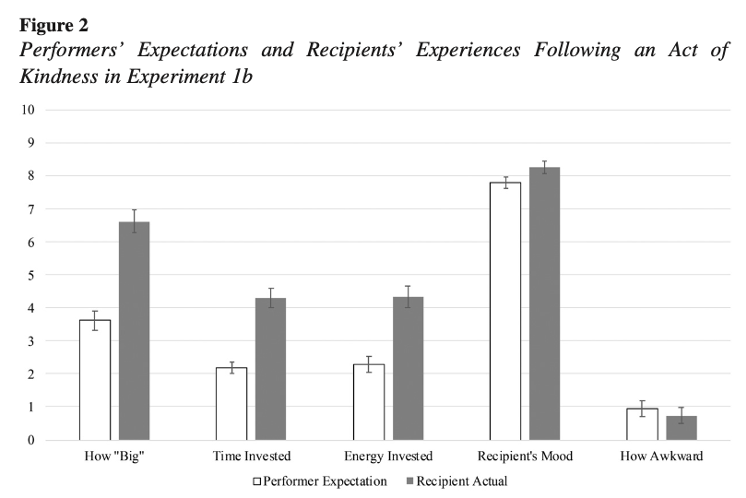

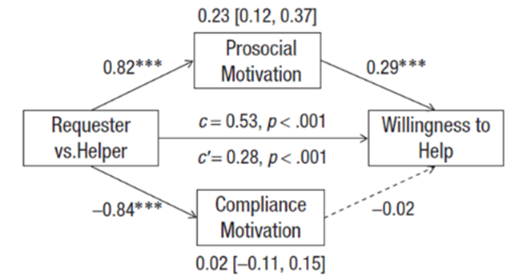

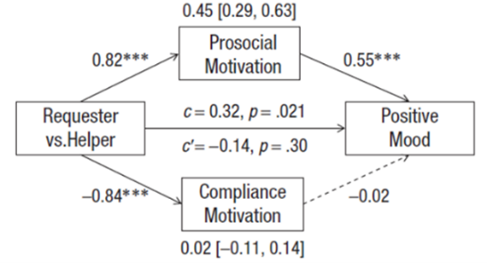

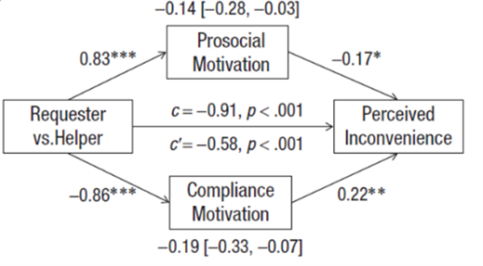

在研究1a中,研究者探索了假设情境下请求者和帮助者对帮助意愿期望的差异。201名被试分别想象自己借手机(请求者)或被借手机(帮助者),从不同视角报告了预期的帮助者意愿和帮助后的情绪,并回答了有关帮助者动机的问题。结果表明,请求者低估了帮助者的帮助意愿,但并未低估拒绝请求不适感;低估了帮助者的积极情绪,高估了其不方便感;低估了帮助者的亲社会动机,高估其依从动机。中介分析结果分别如图2,图3,图4所示,初步证明了假设。

图2 请求者低估帮助者的亲社会动机,而非高估其依从动机,导致了对帮助者实际帮助意愿的低估。

图3 请求者低估帮助者的亲社会动机,而非高估其依从动机,导致了对帮助者帮助后积极情绪的低估。

图4 请求者低估帮助者的亲社会动机,高估其依从动机,导致了对帮助者不方便感的高估。

由于研究1a情境单一,研究1b将1024名被试分配到6种情境中,取得了相同的结果,表明在不同的想象帮助情境下,请求者均低估了他人的帮助意愿,因为他们低估了帮助者的亲社会动机。

研究2询问人们真实的请求/帮助记忆,针对回忆情景完成相同的测量,以提高生态效度。发现亲社会动机和依从动机都中介了帮助意愿、积极情绪和不方便感的视角差异。

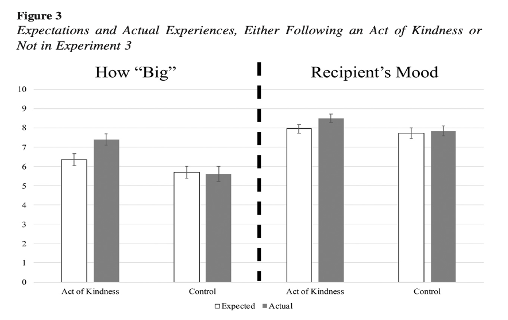

但由于记忆可能存在偏差,研究3-5通过实际互动进一步检验假设。研究者在公园现场招募被试,设计需要陌生人帮助拍照的情境。结果与研究1一致。另外,请求者的焦虑与对帮助意愿的期望呈负相关,与对不方便感的期望呈正相关,而与对拒绝不适感、积极情绪的期望无关。由此可以推断:对他人帮助意愿的错误预期,造成了求助时的心理障碍。

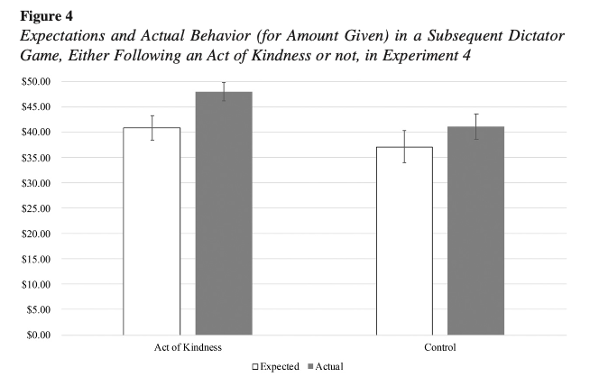

研究4通过在同一情境中指定求助对象,排除了研究3的替代性解释:不确定向谁求助造成了对帮助者反应的误解,并扩展研究,探究对朋友的期望是否比对陌生人更准确。结果发现,无论是对陌生人还是对朋友,请求者都显著低估了他们的帮助意愿,尽管对朋友的低估程度较小。并且,请求者对朋友的亲社会动机期望更高,而帮助者对朋友或陌生人的亲社会动机预期则无差异。中介分析结果表明,亲社会动机在帮助意愿、积极情绪和不方便感上的中介作用具有视角差异。感知到的亲社会动机越低,请求者越认为提出的请求不方便,所以朋友或陌生人不愿意提供帮助。

研究5在实验室情境中,以2(请求者vs.帮助者视角)×2(第一人称vs.第三人称请求类型)被试间设计,得到更严谨的结果。研究者设置了一个完成计数任务获得奖金的情境,通过实验操纵,让任务难度大的被试发出请求,并在帮助实施前后都通过问卷评估参与者对帮助的信念。结果显示,不同视角下帮助信念的差异与请求类型无关,无论是什么请求,请求者都低估了帮助者的帮助意愿和积极情绪。中介分析结果同研究4。此外,请求者的看法在接受帮助后有一定程度的改变,但与实际信念相比,仍低估了帮助者的帮助意愿和积极情绪,高估了他们的不方便感。

图5 研究1-5中视角下的帮助意愿、积极情绪和不方便感的中介分析结果

上述系列研究结果向我们表明,人们不仅误解了他人应答帮助请求的可能性,还误解了提供帮助后的体验,却高估了他人提供帮助的不方便感。这似乎源于请求者没有意识到他人有多想帮助,即低估了帮助者的亲社会动机,高估了依从动机。

对他人亲社会动机的低估,可能源于“人是自利的”这一根深蒂固的信念,以及低估了亲社会互动后他人积极感受的广泛倾向。当然,本研究所使用的请求相对简单、容易满足,若需要的帮助比较困难,则可能会让人感觉到较高的代价,因此促进更多的依从动机。总之,一个简单直接的帮助请求不仅大概率不会被拒绝,反而会给帮助者带来积极的感受。因此,当需要帮助时,请您放下被拒绝的忧虑吧,大胆放心地向他人说出您的请求。

参考文献:

Zhao, & Epley, N. (2022). Surprisingly Happy to Have Helped: Underestimating Prosociality Creates a Misplaced Barrier to Asking for Help. Psychological Science, 33(10), 1708–1731.

推文作者:肖岚

插图:荣鹏皓

编辑:荣鹏皓

排版:欧阳露雪

本文由亲社会实验室原创,欢迎转发至朋友圈,如需转载请联系后台,征得作者同意后方可转载