重组家庭 | 孩子不是亲生的,爸(妈)怎么教?

北师大家庭与儿童发展实验室

我们隶属于北京师范大学发展心理研究院,专注于中国婚姻与家庭研究,致力于将实用有趣的学术成果分享给大家。

本期作者

陈雨馨 北京师范大学心理学部2022级 临床与咨询方向硕士在读

荐序:对孩子太好吧被人说太假太虚伪,稍微冷淡一点又被指责说后爸/后妈就是不心疼孩子,重组家庭的亲子关系中,往往面临更多的变数与挑战,家长们也往往会感到吃力不讨好,被各种嫌弃。那么家长该如何对待非亲生的孩子,这个度又该如何把握呢?一起来看看接下来这篇文章吧。

“我叫夏雪”“我叫夏雨”“我叫下冰雹!”

“您给点资金成吗?我想把这玩意儿染成绿的~”

“学了忘,忘了学,学了还得忘!忘了学,学了忘,忘了还得学!”

“反正生下来就给人当儿子了,给谁当都一样!”

这些语录一出现,许多人脑海里已经有声音了。回想起小时候准时准点等待《家有儿女》的时光,总是被刘星的台词和表情逗得乐不可支,在沙发上上蹿下跳。其实作为小朋友,除了开心之外还有羡慕,羡慕他们丰富多彩的家庭生活,更羡慕他们有这么开明、理解孩子的爸爸妈妈。

《家有儿女》巧妙地采用重组家庭作为故事展开的平台,小雨、小雪和刘星3个孩子分别来自两个离异家庭。这部轻喜剧没有避讳继父母与继子女的矛盾冲突,以及不同年龄阶段孩子成长的敏感问题;用生活化的故事片段为我们展现了中国文化背景下,重组家庭中如何用爱、公平、尊重和理解重建亲子关系,处理好子女的教育。

重组家庭的亲子关系难题

根据我国民政部《社会发展统计公报》(仅针对内地居民)数据显示,2007-2020年,在结婚登记数据持续下降的背景情况下,离婚和再婚登记的数据在十多年间反而近乎翻倍,离婚登记由2007年209.8万对增长到2020年433.9万对;再婚人数从203.1万对升至455.9万对。

伴随着经济的发展和婚恋观念的变化,重组家庭和再婚人口增加是世界范围内普遍现象(Coleman et al., 2000)。家庭重组后,配偶双方婚前的子女自然就成为新家庭的一员,但是人类的关系经由表面化发展到亲密需要时间(侯玉波, 2013),家庭关系也不例外;重组家庭中的夫妻与继子女在生活习惯、交往方式上必然存在差异;双方还可能带着前家庭未处理的情感纠纷……初期父母想要和继子女处好关系非常棘手。

目前国外教育学、社会学和心理学领域学者从多方面探究了重组家庭中常见的问题,其中最基础的就是“局外人”窘境:在三角关系中,关系比较紧密的两人是当事人,另一方是局外人。

在重组家庭中,子代对继父母角色会产生认同困难(Giddens, 1991),如果不能恰当化解,继父/母和孩子都会感到自己是家庭的“局外人”。《家有儿女》中刘梅和夏东海刚刚结婚时,不论继母刘梅怎样表现得温柔和蔼、善解人意,13岁的夏雪都很难认同她作为自己“真正”的母亲,一直称呼刘梅为“阿姨”,并且偷偷问自己的亲弟弟夏雨后妈有没有对他不好。

根据埃里克森(Erikson, 1902-1994)的心理社会发展阶段理论,家庭氛围是影响12-18岁的青少年形成自我同一性的需要因素,青少年需要一个开放的、温暖的家庭环境中获得归属感与安全感,才能有足够的空间进行自我探索。

家庭结构的重大变故势必会对青少年造成很大的影响(李星, 李红浪, 2006),“我还没从你离婚的阴影中走出来,你又给我找了一个后妈……”,成年人有家庭的选择权,而孩子却只能被动适应,这种面对挑战主动权的丧失也会增强对代际关系的不信任(Gibson, 2013),从而借助逃避的防御机制来应对周围环境。

重组家庭的问题如何影响家庭成员?

- 对继子/女的影响

现实生活中,大多数最终走向解体的家庭,早在夫妻正式办理离婚手续之前一到两年的时间里,就充满了矛盾和争吵,失去了正常家庭的亲密与温馨。而孩子目睹了家庭城堡逐渐崩塌的全过程,如果继父(母)在这个时候出现,其实是成为了孩子痛苦和敌意的转移对象。

实证研究结果显示,相对于完整家庭的孩子,多数重组家庭的子女更不幸福,受到的负面影响很可能贯穿其一生。有继兄弟姐妹的重组家庭孩子的学业成绩更差,在学校受处分的频率也更高(Reifman et al., 2001);特殊家庭结构的子女未成年饮酒和吸烟的可能性更大,犯罪率也更高(Vanassche et al., 2014);重组家庭带来的适应不良压力更可能造成子女罹患抑郁和焦虑等精神障碍(Shafer et al., 2017)。家庭教育是导致子女心理和行为问题的重要因素,周晓红等学者(2012)研究了重组家庭中的教育情况,发现在重组家庭中,亲父母很可能出现补偿、违规、抛弃和诋毁等模式,而继父母可能出现放任、苛刻和炫耀等问题。

父母没有理解继子女真正的需求,这些教育模式导致再婚家庭教育的效果微乎其微,甚至对于未成年子女的健康成长有负面影响。

- 对父母的影响

家庭系统中,父母与子女关系的本质是家庭成员在物质和精神方面进行交换,这种交换过程不仅局限于家庭内部,也受外部因素的影响,借由婚姻联结形成的新家庭会影响到父母双方背后更为复杂的社会力量。核心家庭中父母与子女的纵向代际关系也会影响到横向的夫妻关系甚至外部社会关系(Coleman et al., 2000)。

看上去,重组家庭继父母与子女的关系产生问题是有必然原因的,问题的后果也非常严重。那么家庭重组就一定会对代际关系产生负面影响吗?也不然,研究认为家庭关系才是影响孩子发展的最主要因素,就像决定离异家庭的子女表现的并不是离异这一件事,该类子女也并没有因为家庭结构比完整家庭的子女表现更差(张春泥, 2017)。

前沿研究逐渐不再从问题化视角看待重组家庭,而是倾向于多维度分析,家庭系统理论指出家庭关系建构在互动之上,因此所有的问题都是互动带来的结果,解决家庭问题的核心便是改善互动方式,帮助重组家庭子女适应新的环境,可以加强家庭网络的联结。那么,怎么做才是合适的、何种互动方式才是好的呢?

重组家庭的父母该如何对待非亲生孩子?

对子女的教育永远不可能是完美的,即便亲生的孩子也是如此,然而分析子女的诉求可以为构建家庭和谐关系提供指引。一方面,重组家庭子女和普通家庭儿童一样有着生存需求、归属与爱的需求以及其他更高层次的需求;另一方面,重组家庭孩子在每个层次上又有更细致、特殊的诉求(杜楠, 2019)。

(1) 归属与爱:渴望平常的家庭

重组家庭子女不仅渴望和普通家庭子女一样的民主、平等的亲子关系,更希望一个“平常化”的家庭关系,也就是在家庭中被父母当做自然的家人,不需要特意的讨好,也不会被故意冷落。原有的家庭关系被打破,子女更加渴望拥有安全感,亲父母一方的关怀是安全感最重要的来源。因此亲父母的行动非常重要,如果亲父母能提供持续的、稳定的陪伴,继父母是否符合期待就不那么重要了。

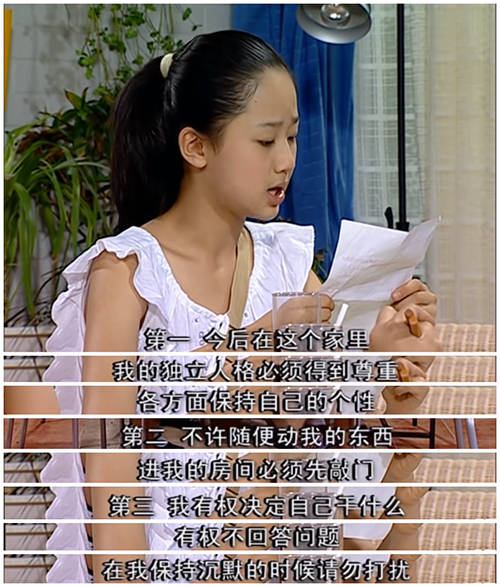

(2) 自尊与尊重:自主而非强迫

在重组家庭中子女往往会迫切的寻求自主性,从父母离异起就被迫跟随其中一方生活,再被迫进入重组家庭,被迫接受新的父母和兄弟姐妹,自主权被严重削弱,子女积累了强烈的被尊重的需要。例如在称呼的认同感方面,孩子尤其不希望被迫称呼继父母为“父亲、母亲”,强迫的要求反而会让孩子对这段被迫接受的关系更加厌恶。

(3) 自我实现:自我被全面接纳

根据马斯洛需求层次理论,自我实现需求也包括能够接纳现实,正确面对自身和生活中的缺憾,重组家庭的子女需要这种能力来接纳父母婚姻的过失、不完美的原生家庭,和新的家庭生活。

了解子女的需求后,继父母一方还需要对亲子关系的实质有更加理性客观的认识。现代良好的家庭关系早已不仅局限于传统的“父慈子孝”、“血浓于水”的观念了。在新时代个体化和现代化发展趋势的影响下,家庭并不一定要同步协调发展,而是成员在不断地在价值观和利益上持续努力地理解对方,家庭允许差异存在,仍旧愿意不断沟通与交流,继父/母可以尝试做“主动表达”的模范,建构一个非完美、具有弹性的家庭系统。

在家庭刚刚重组的阶段,亲父母一方处理夫妻关系、亲子关系的方式非常重要。初接触阶段由于继父母对孩子来说是相对陌生的,可以求助于配偶(亲父母)传达自己的善意和接纳,尝试让孩子卸下防备。如果亲父母一方可以提供耐心、稳定的陪伴,并逐渐从话语中心者过渡为话语的连接者,进而继父母就可以和孩子直接沟通。在这个过程中继父母可以主动创造相处机会,积累共同的经验与回忆,譬如寻找相似的兴趣爱好,举办家庭活动等。

想要重建和谐的代际关系,继父/母也不必做单方面的努力,可以通过平等的倾听与尊重,有意识引导子女发挥主观能动性,在家庭中拥有自己的独立角色。让子女意识到自己除了“某个人的孩子”、“某个人的继子”之外,更重要的是拥有独立意识、富含社会性的个体。帮助子女提高自我认同感的同时,也有助于他们摆脱对过去原生家庭伤害的纠缠,接受自我之后往往才能与他人建立新的关系。

最后,重建一个家庭的过程充满了未知和挑战,请牢记重组家庭的代际和谐关系需要长时间的相处积累,与普通家庭达到和谐状态存在时间跨度上的区别。所以不要担心,不要心急,情感会在共同度过的时光里一点一点沉淀。

参考文献

Coleman, M., Ganong, L., & Fine, M. (2000). Reinvestigating remarriage: Another decade of progress. Journal of Marriage and Family, 62(4), 1288-1307.https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2000.01288.x

Gibson, D. M. (2013). Ambiguous roles in a stepfamily: Using maps of narrative practices to develop a new family story with adolescents and parents. Contemporary Family Therapy, 35(4), 793-805. https://doi.org/10.1007/s10591-013-9258-2

Giddens, A. (1991). Modernity and Self-identity. Polity Press.

Reifman, A., Villa, L. C., Amans, J. A., Rethinam, V., & Telesca, T. Y. (2001). Children of divorce in the 1990s. Journal of Divorce & Remarriage, 36(1-2), 27-36. https://doi.org/10.1300/J087v36n01_02

Shafer, K., Jensen, T. M., & Holmes, E. K. (2017). Divorce stress, stepfamily stress, and depression among emerging adult stepchildren. Journal of Child and Family Studies, 26(3), 851-862. https://doi.org/10.1007/s10826-016-0617-0

Vanassche, S., Sodermans, A. K., Matthijs, K., & Swicegood, G. (2014). The effects of family type, family relationships and parental role models on delinquency and alcohol use among flemish adolescents. Journal of Child and Family Studies, 23(1), 128-143. https://doi.org/10.1007/s10826-012-9699-5

杜楠. (2019). 家庭系统理论视角下重组家庭的代际互动关系研究 [硕士, 华东理工大学].

侯玉波. (2013). 社会心理学.北京大学出版社.

李星, & 李红浪. (2006). 单亲家庭隔代教育的心理学思考. 南昌大学学报(人文社会科学版)(06), 63-66.

张春泥. (2017). 家庭变迁与青年发展——当代中国青年父母离婚对子女发展的影响——基于CFPS2010-2014的经验研究. 中国青年研究.

策划 | 蔺秀云

作者 | 陈雨馨

编辑 | 王婉睿

排版 | 丁欣怡