亲社会实验室 | 为什么我做好事却被讨厌

文献选读

Coco有话说

好善乐施的人通常更受大众的欢迎。他们无私奉献的精神和乐于助人的品质都会让人们心生向往,看到他们舍弃自身利益帮助他人,更是会在人们心里激起阵阵涟漪。但有些时候,慷慨大方的助人者却会遭受不好的评价。这是为什么呢?就让本期推文通过一篇文献,带我们一窥这其中的原因吧!

不惜牺牲自己利益去帮助他人的行为被称为利他行为,在日常生活中,具有利他特质的个体也经常因为他们的助人行为而广受好评。但同时也有研究者发现,利他主义者并不是总会收到他人的青睐,在一定情景下,利他主义者甚至会遭到他人的不满和攻击(antisocial punishment)!是什么让助人者反而遭受了批判,又是什么让善行招致了恶名?

对于这种现象,以往的研究认为:

人们之所以讨厌某些利他行为,是因为行动者的利他行为损害了自己的名声。就好比在一场公司举行的慈善晚宴中,当你心怀诚意地捐出自己小半个月的工资时,却发现有一个同事将自己整个月的工资都捐了出去!这下可好,在同事的衬托下,自己的善行显得多么自私!而善款又是多么微不足道!于是你开始生气了……

除此之外,还有没有其他解释呢?本文研究者认为,人们之所以惩罚过于利他的行为,不是因为要维护自己的面子,而是为了维护一般的社会规则,人们讨厌的是背离一般规则的行为。还是刚才那个例子,或许你认为自己已经尽力了,不管别人捐多少,都没有什么面子挂不住的,但此时另一种想法冒上心头:如果大家都这样背离规则,想捐多少捐多少,那岂不是乱了套……

为了考察这种解释,来自日本神户大学的研究者设计了一系列有趣的实验。

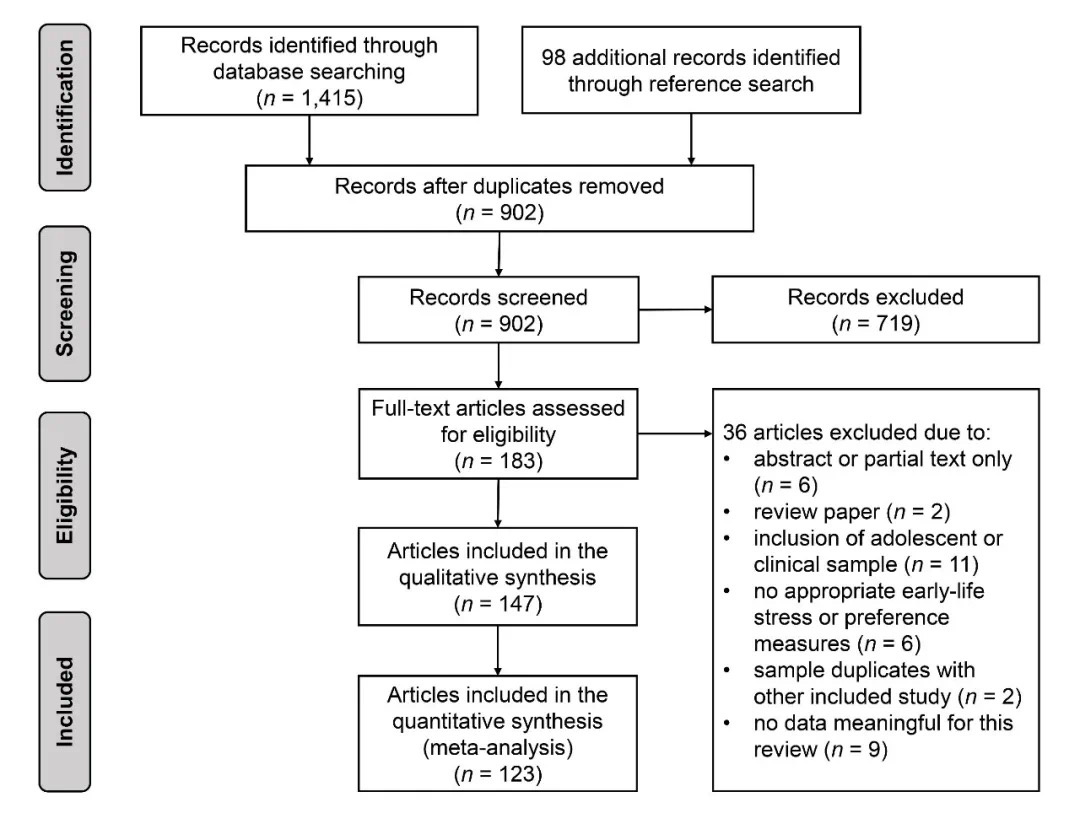

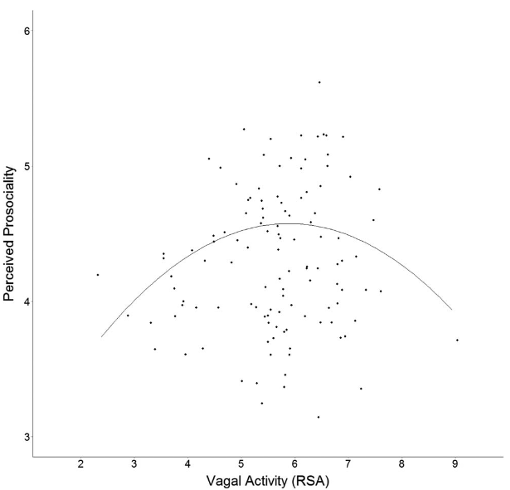

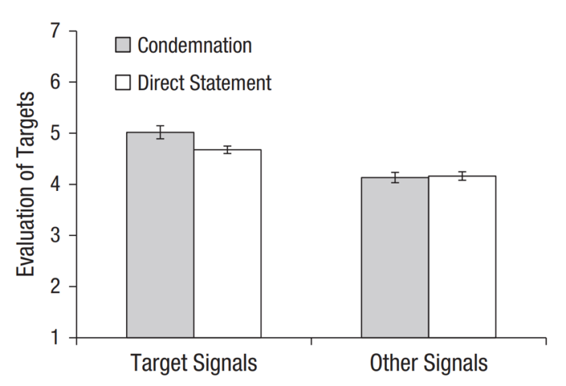

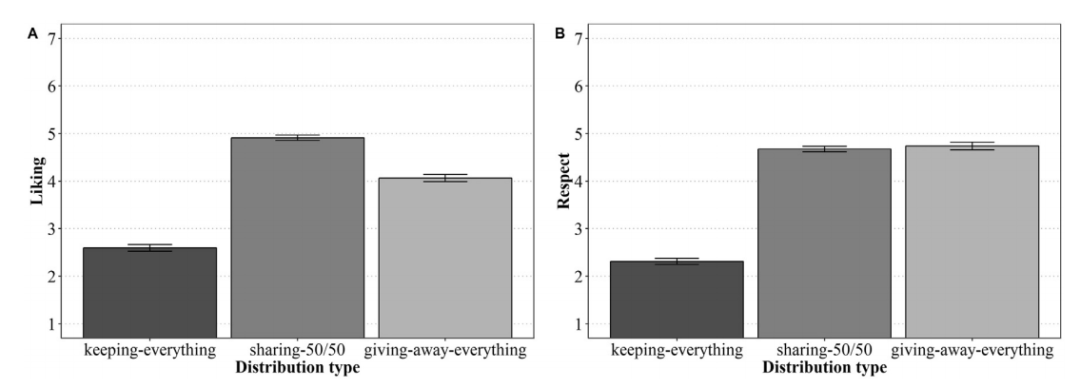

实验一中,被试首先阅读一个分配奖金的小故事,具体的分配方案有三个不同的版本。阅读完毕后,被试需要评判对每个版本中主人公的喜欢程度。结果发现,对于把奖金全部分给别人的“全给者”和把奖金与别人平分的“平分者”,被试虽然对他们同等尊重,但更加喜欢“平分者”(图1)。后续的补充问题也显示,被试更加愿意和“平分者”做朋友。

图1 左图表示被试最喜欢的是“平分者”,右图表示被试对“平分者”和“全给者”同样尊敬

这一结果说明了人们的确会不喜欢过于慷慨的利他行为。而且,这个实验中的被试是一些与上述分享行为无关的第三方,他们不用担心自己的评价让分配者知道后会怎样。但他们给过度慷慨的“全给者”打了低分。因此,这说明人们对过分慷慨行为的讨厌是因为这一行为偏离了常规。

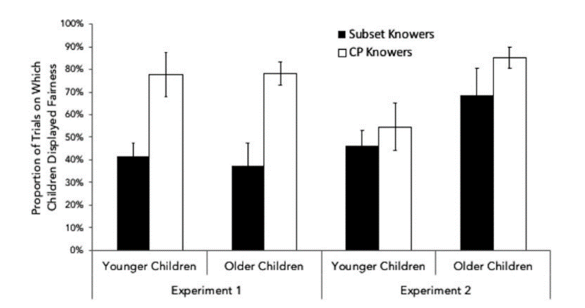

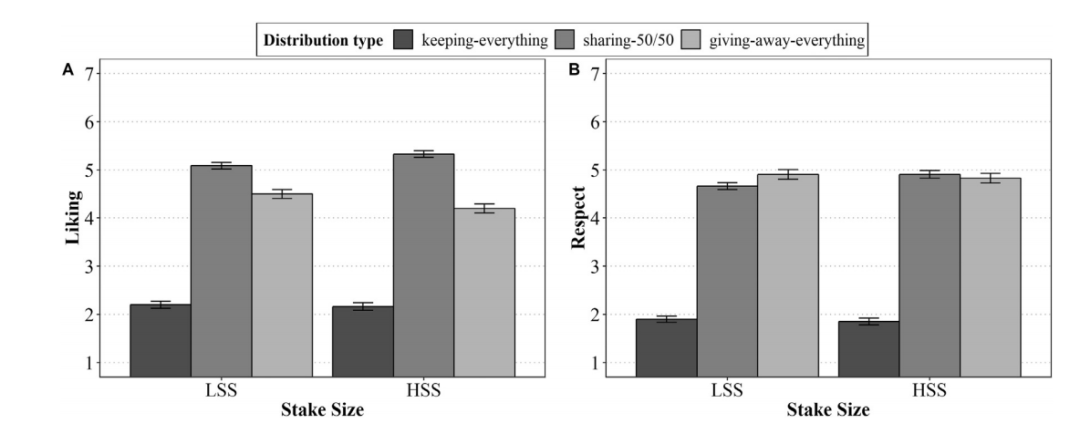

接着,研究者在实验二中重新设定了两种违规程度不同的、都是偏离一般社会规范的利他行为(较多体现偏离的情景HSS和较少体现偏离的情景LSS),被试的角色也与实验一中一样,是与利他行为不相干的第三方。

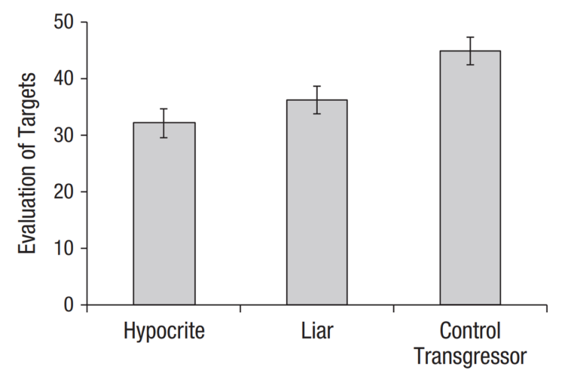

研究结果也正如预期的一样,在两种情景中,尽管被试同等尊重“平分者”和“全给者”,但他们更加喜欢的仍是做出平分决策的人。而相较于低偏离程度的情况,被试也更加讨厌高偏离情景中的过分慷慨行为(图2)。这一结果再次证明,人们的确会因为“偏离规则”这一原因而讨厌过度利他行为。而且违规的程度越大,引起的反感也越大。

图2 左图表示两种情境中,被试都最喜欢“平分者”。但在低偏离情境中,被试对“平分者”与“全给者”的态度差距较小,对低偏离情境中的过度慷慨行为的容忍度更高。右图表示两种情境中,被试同样尊重“平分者”和“全给者”

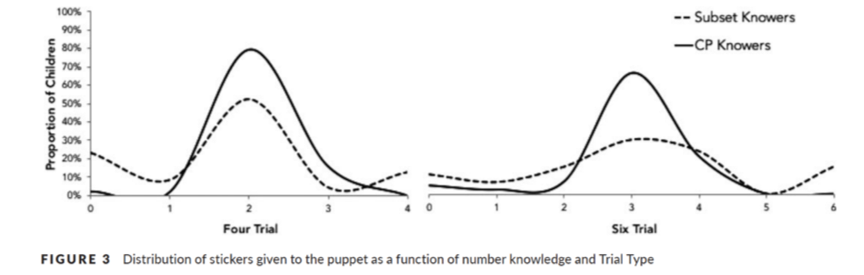

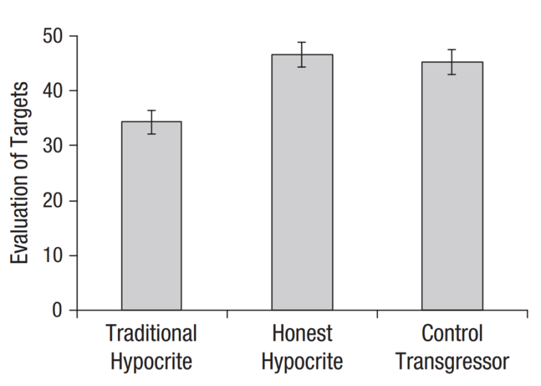

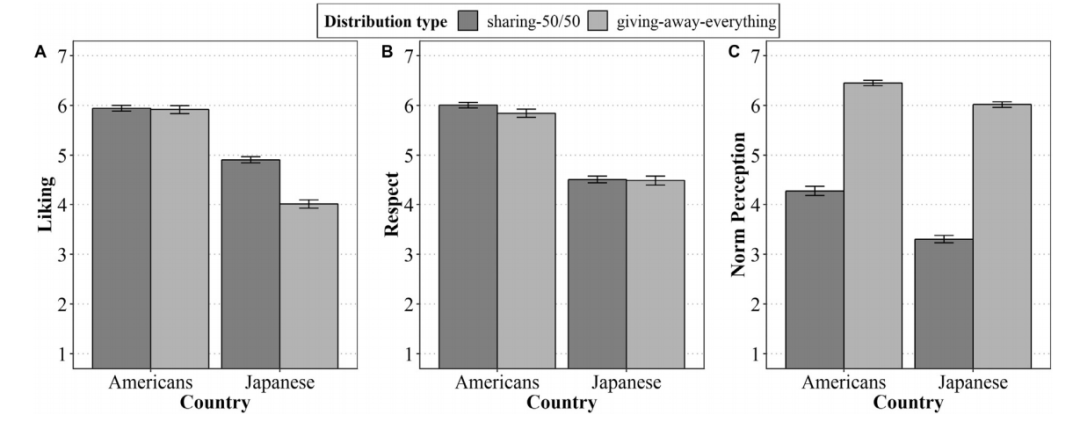

随后,研究者将研究从实验室搬到了现实情境中,比较了在日本和美国两种文化下的人们对过分利他行为的评价。结果发现,虽然来自美国的被试也认为过于慷慨的行为偏离了常规,但相较于更加保守和坚守规则的日本被试来说,美国的被试却不认为这一行为需要被批判(图3)。这一结果说明了不同文化对违背一般规则行为的容忍度不同,从而使得不同文化下的个体对偏离行为的贬损程度也不同。

图3 左图表示美国被试对“平分者”与“全给者”的赞赏程度相同,但日本被试却不太喜欢“全给者”。中图显示两国被试对“平分者”与“全给者”的尊重程度一样。右图表示两国被试都认为将资源全部分给别人的行为是偏离一般社会规范的

上述三个研究都一致表明,出于遵守社会规范的考虑,人们不喜欢过于慷慨的行为。同时不同文化对违背社会规则行为的包容度不同,也导致了人们在对过度慷慨行为的包容度上具有文化差异。

虽然本研究并没有直接测量人们感知到的做好事者的慷慨与善良的亲社会名声。但是,结合研究我们可以知道,过度的无私奉献和利他行为的确能使行动者因此招致他人的讨厌。

之所以如此,除了极端的利他行为会通过社会比较过程损害其他人的名声外,这种亲社会行为也会打破通常的做好事的规范,提高亲社会行为的一般标准,甚至有可能带来群体中亲社会行为的“内卷化(involution)”,进而有可能伤害人们做好事的自主性和从做好事中获得的幸福感,不利于群体中的人际关系的和谐和整体亲社会行为的持续性提升。

我们在鼓励人们的无私利他行为和肯定道德榜样的积极作用的同时,或许也应该考虑如何消除极度的利他行为有可能给亲社会者本人和群体中的他人带来的消极影响。

参考文献:

Kawamura, Y. , & Kusumi, T. . (2020). Altruism does not always lead to a good reputation: A normative explanation. Journal of Experimental Social Psychology, 90, 104021.https://doi.org/10.1016/j.jesp.2020.104021

推文作者:彭重昊、苑明亮

插图:郭震

编辑:彭重昊

排版:彭重昊

本文由亲社会实验室原创,欢迎转发至朋友圈,如需转载请联系后台,征得作者同意后方可转载