高分综艺《再见爱人》:只要倾注爱,关系就能长久吗?

作者介绍:高文洁

《再见爱人2》开播了。

这是一档去年悄然走红的“离婚综艺”,节目会邀请三对夫妻共同参与一场18天的旅行,他们或许已经离婚,或许正在分居,或许在考虑离婚,他们带着不同的目的,试图在这场18天的旅途中找到自己婚姻的答案,离,还是不离?

而他们的婚姻故事本身,也成为了我们这些场外观众们寻找答案的一种假设性检验:

“60岁离婚,是在开玩笑吗?”

“性格过不好,是真实的坦诚还是无意识的逃避?”

“为什么需要的时候,另一方总是缺失的?”

“相爱但走不下去,要怎样面对告别?”

“当爱人们不再歌颂永恒,那婚姻的意义是什么?”

某种程度来说,这档高分综艺最大的现实意义,就是把婚姻中鸡毛蒜皮的琐事和争执,全部凝聚到了一个场域当中去呈现、体验和表达,正如节目旁白的一句话:“爱不是一切问题的终极答案。”

那么,什么才是答案?

01情绪

“我那个时候觉得我要疯了”

第二季的嘉宾夫妻,都是带着情绪来的。

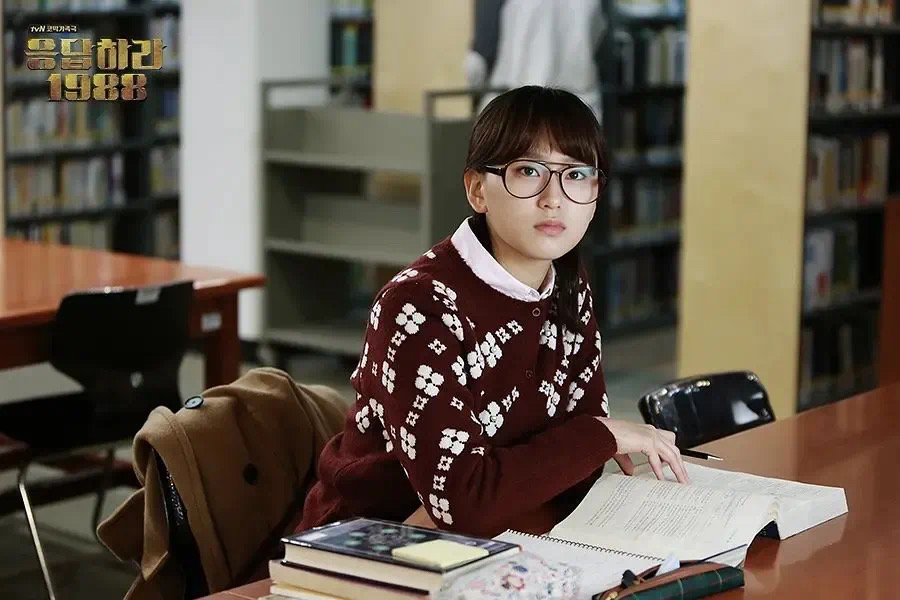

最年轻的一对夫妻:宋宁峰和张婉婷。他们刚在一起不到一个月就怀孕了。这过程,就好像感情的抛物线还没到最高点,“砰”就落了地。

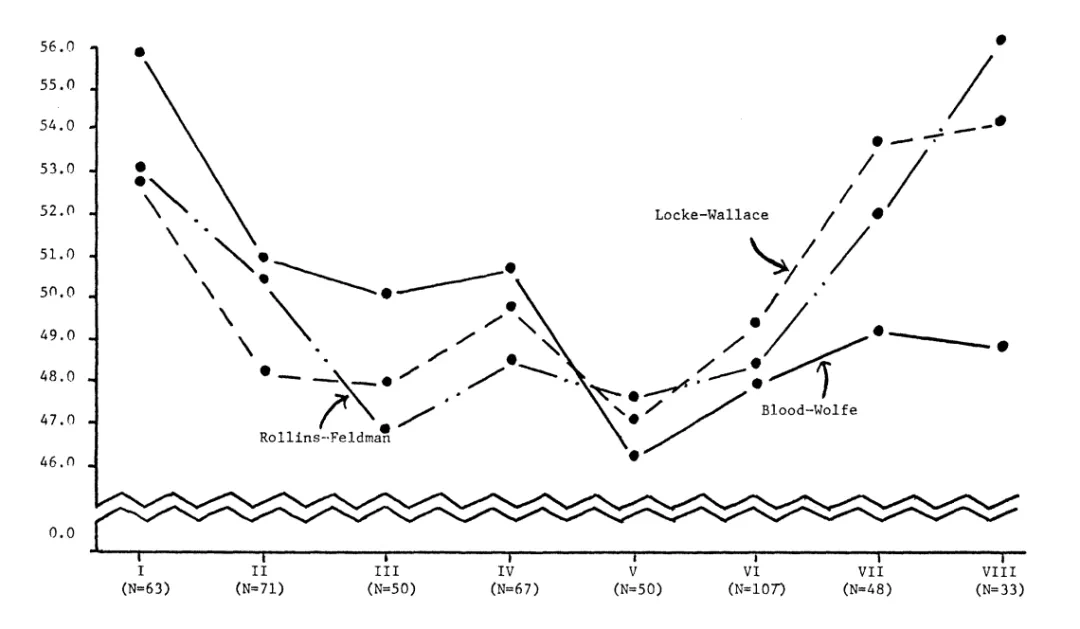

图|Rollins 和 Cannon (1974)等经过大量研究表明,婚姻满意度的周期变动呈U型状态:结婚后、未生育之前,夫妻之间的婚姻满意度最高,第一个孩子出生后,婚姻满意度开始逐渐下降,孩子长大离开家,婚姻满意度又开始回升。

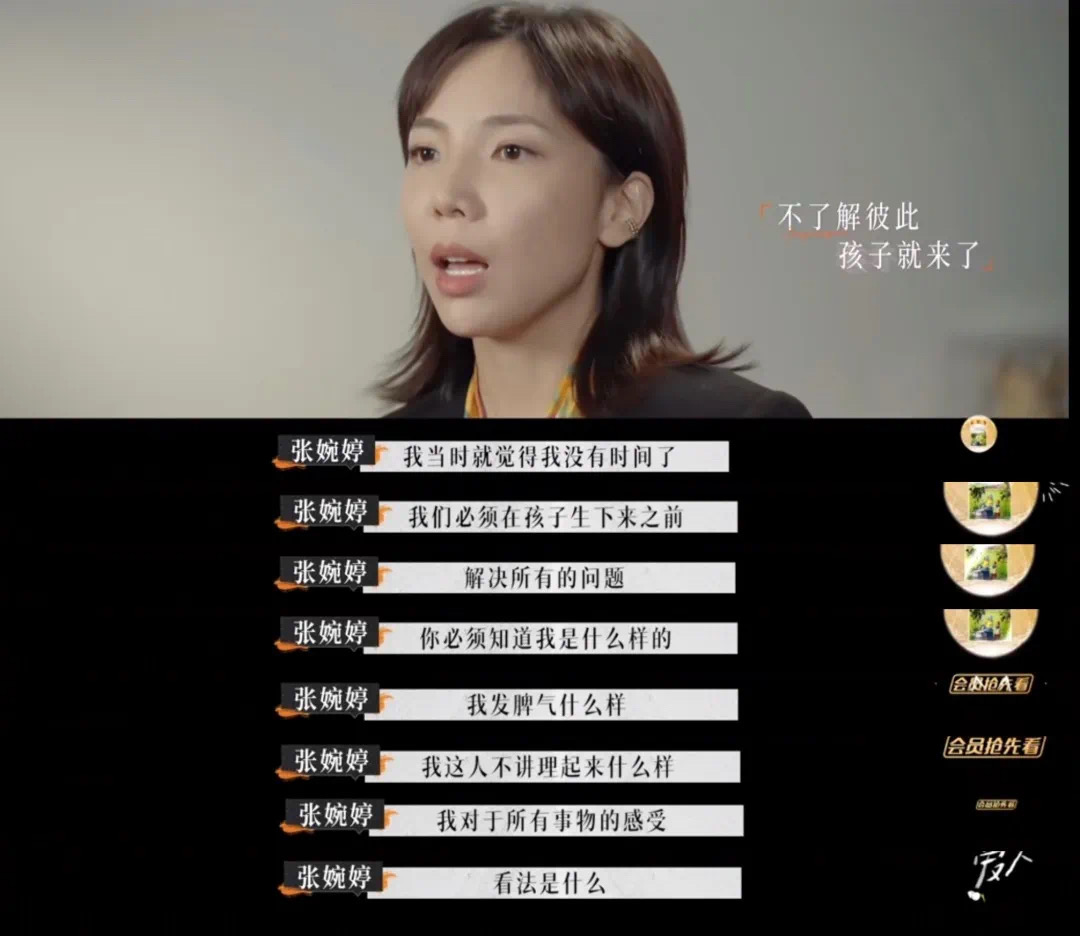

或许是为了弥补,怀孕十个月加上产后一年,张婉婷都在努力完成一件事情,就是让宋宁峰快速地了解自己。

但这个过程,并不顺畅。

宋宁峰不能理解,为什么有那么多架要吵?

“鸡毛蒜皮的,我这工作的,我们小孩的,都可以成为我们吵架的原因,反正吵到最后那就是说离婚离婚,就必须离。”

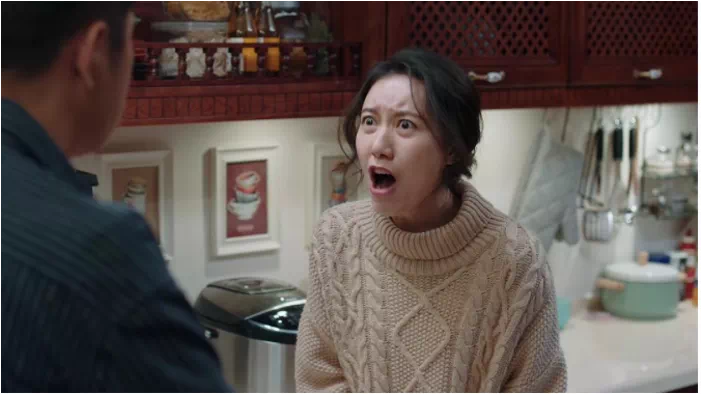

而在张婉婷看来,每次当她向宋宁峰表达自己的感受和看法,宋宁峰都表现得非常冷漠,她认为这是自己受到的冷暴力。

可以说,节目第一期中最窒息的场面,就来自这对其实还没有离婚的小情侣。

张婉婷对着大家疯狂输出,控诉丈夫的“冷漠”和“不回应”;宋宁峰在一旁好几次欲言又止,始终找不到说话的机会。

看起来就好像是,张婉婷因为宋宁峰的不回应而愤怒,她的愤怒(自我解释为“暴脾气”)让她更多地、更密集地去表达和索取,而这样毫无喘息的对话,让宋宁峰即使想要讲话,也找不到能讲话的档口,他开始疲惫、退缩和回避问题。

他的行为又会再一次激发张婉婷的不满和愤怒。

情绪聚焦疗法的原创者之一 Leslie Greenberg 认为,情绪是我们最基本的沟通系统,是我们表达和行为的定向器。

简单来说,就是我们往往是先感受到情绪,然后才会思考,并且只能在我们所感受到的范围内思考,最后才会做出行为举动;而一个人的行为举动,又会把我们思考的内容和意图符号化,例如上价值:“你不够爱我”“我的婚姻很可悲”,并借此影响到其他人。

正是这样的过程,让夫妻双方形成了一方“掌控”、一方“失语”的互动模式。

这种模式其实非常常见,在另外一对老年夫妻嘉宾中,“失语”的人是妻子陈美玲。

02需要

“是爱,我没有说不爱她”

陈美玲和丈夫艾威曾经是香港的“模范夫妻”,他们相识31年,结婚18年,艾威对陈美玲一见钟情,陈美玲也非常感恩这段缘分。

后来有一年,陈美玲的身体开始出现状况,艾威花光积蓄给妻子治病,一直在病床前守护照料,甚至表示如果有万一,自己可以捐赠肝脏给妻子。

但陈美玲病愈之后,几年内他们的感情却降至冰点,直到2019年,他们开始分居。

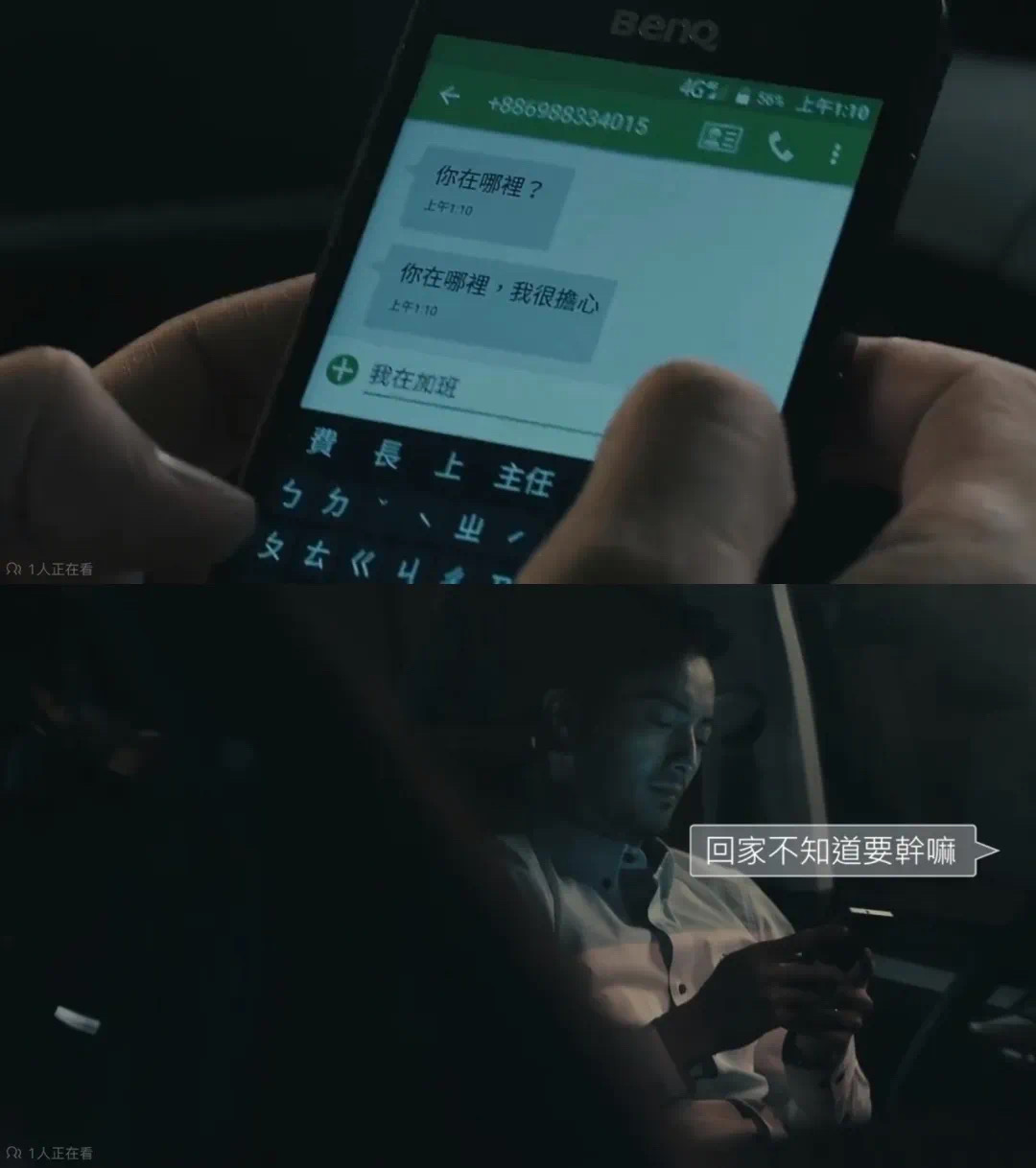

节目中的饭后闲谈,艾威被问到为什么要离婚?(艾威是提出离婚的人)他自己都忍不住笑了,说:“是很搞笑的一个,打麻将的问题。”

艾威滔滔不绝地指责陈美玲“一打麻将就打到三更半夜”,“讨论过几十次也没办法解决”,“只能靠离婚来解决问题”,陈美玲在旁边几次三番欲言又止,最后也只能说一句“其实我也很委屈的”。

老实说,打麻将,听起来真的是一件很小的事情,为什么却成为了一个结束18年婚姻的原因呢?

后台单独采访的时候,艾威和陈美玲都说到了一个议题,让我非常触动。作为一对老年夫妻,他们或许会更多地直面死亡焦虑。

陈美玲说,丈夫曾经跟她讨论过死亡的问题,他们都希望对方可以先走,这样自己就可以帮对方安排好所有的事情。

只是一种猜测,艾威对陈美玲的“掌控”,或许在某种程度上,有他内隐的恐惧。

他的愤怒和怨恨(艾威在节目中说自己“恨”对方,说妻子是他最大的压力),这些情绪的背后,或许也是他对妻子从未表达过的“依赖”和“需要”。

根据心理学家Frijda的观点,情绪与我们最核心的需要相关联,情绪使得我们能够对那些与我们的幸福密切相关的情境保持警觉。

这种警觉就类似于当美玲姐熬夜打麻将的时候,艾威忍不住愤怒“你再打一次麻将就代表我们离婚了”。但他没有表达出来的是:其实我也需要你。

03体验

“难道你还看不出来吗”

是什么让我们成为婚姻中的失语者?

这是第一期节目留下的提问。

相比于上面两对夫妻,最后一对夫妻更像是“双方失语”的状态。苏诗丁和卢歌结婚4年,他们离婚的原因表面上看,是因为工作异地分居的原因。

更深层的,可能是在他们最需要彼此的时候,另一方陪伴的缺失。

这种缺失,当然一方面是因为事业和时间上的平衡,另一方面,也可能来自感受的体验受到了阻碍。

在心理学家Gendlin的观点里,他认为负面的情绪不是问题的本质,问题的本质在于“完成”某种感受。

如果一个人在现有的环境或者情境下,他明明失望了、愤怒了,但他感受到“自己体验到这些负面情绪”是不安全的,那么,他就有可能压抑这些情绪,从而导致自己的感受和体验受阻,不能够“继续前进”。

这也正是Gendlin所形容的一种“被卡住”的感觉。

卢歌和苏苏似乎是这样,他们总是很难将自己的情绪和需要,转换为外显的言语去表达;另外两对夫妻中的宋宁峰和陈美玲似乎也是这样,他们都在节目中说道,自己在等一个Timing去说出自己的感受和想法。

从这个角度来看,这档离婚综艺,似乎和 Leslie Greenberg 的很多治疗理念不谋而合:

情绪使我们能够与其他人发展亲密关系,情绪也会让我们做出一些不能理解的事情。情绪是模糊的,它背后的需要往往是难以明确表达的,但是,“只有当我们把这些朦胧的部分符号化,并且表达出来,我们的感受和体验才会变得清晰和更有意义”,“成为创造新的叙事的起点”。

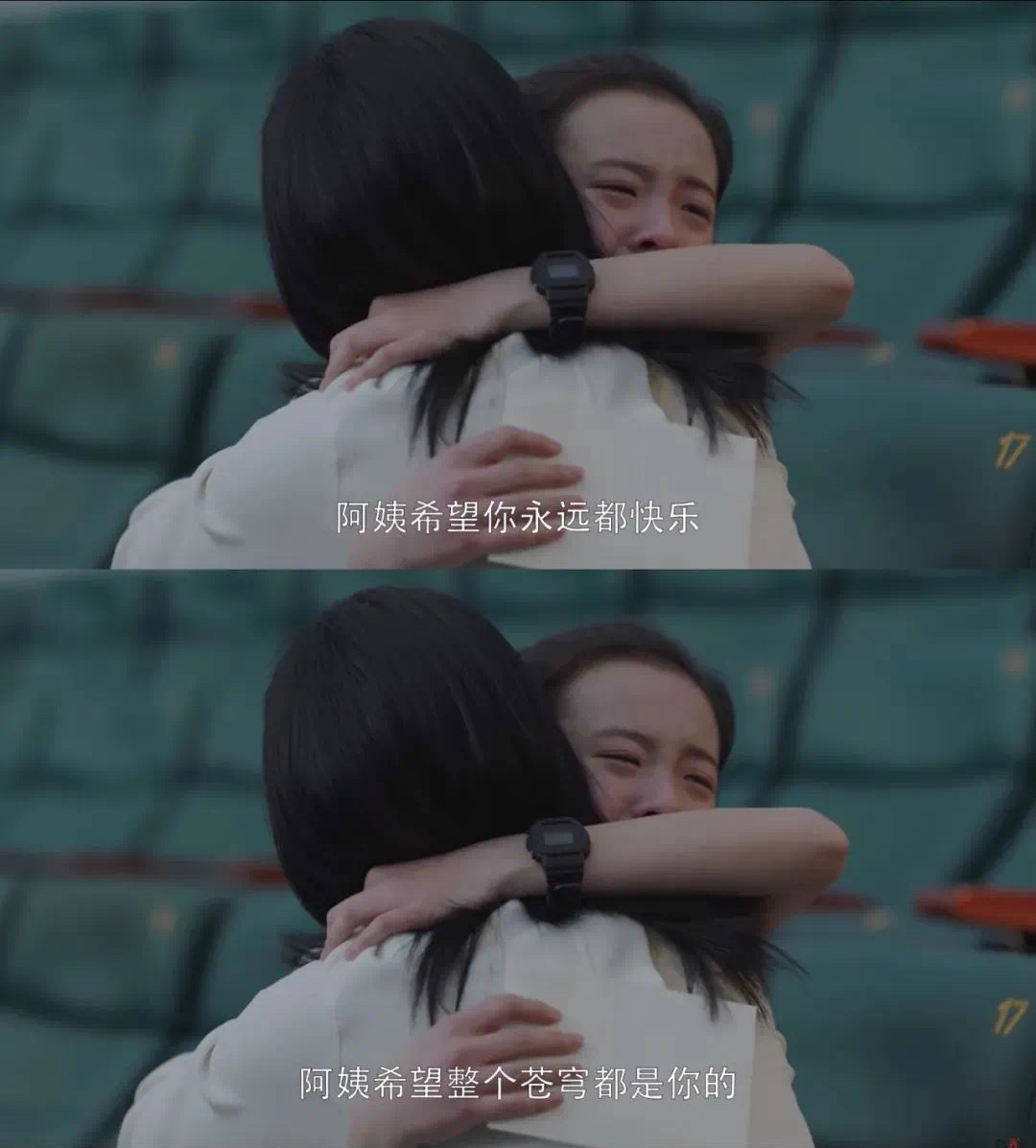

这就好像是,整个第一期节目中,有一幕我特别感动的画面。

当艾威指责陈美玲没日没夜的打麻将的时候,苏苏说,她特别能理解美玲姐。她说,美玲姐可能是想通过打麻将来挥霍自己的身体,“她可能只是想当一个正常人”。

当时我就在想,如果看到这件事的人是美玲姐的丈夫该有多好呢?

如果美玲姐能把这些感受(如果是真实存在的),表达给艾威听又会如何呢?

我们不知道故事会向着什么地方走去,18天的旅行才刚刚开始。但是,这个节目的亮点可能也不是最后他们决定的那个结局是离是合,而是在这场以离婚为主题的旅行中:

看一段情感在平静的海面之下,有多少涌动的暗流与壮美,从而能更加勇敢地去面对那未知的航行。

参考文献

Rollins, & Cannon, K. L. (1974). Marital Satisfaction over the Family Life Cycle: A Reevaluation. Journal of Marriage and Family, 36(2), 271–282.https://doi.org/10.2307/351153

Greenberg. (2011). Emotion-focused therapy (1st ed.). American Psychological Association.

策 划:高文洁

撰 稿:高文洁

编 辑:崔琪

美 编:杨婉婷

图源丨《再见爱人》,侵删