北师大家庭与儿童发展实验室

我们隶属于北京师范大学发展心理研究院,专注于中国婚姻与家庭研究,致力于将实用有趣的学术成果分享给大家。

本期作者:王婉睿 王雪迪

北京师范大学心理学部2021级研究生

荐序

对立违抗障碍(ODD)是一种行为障碍,在人群中患病率范围为9%~13%,多从儿童期起病,患病儿童带来的破坏力可能会对家庭、社会都造成较大影响,远不止“熊孩子”那么简单。那么ODD到底是什么,一起阅读本文来看看吧!

“不知道从什么时候起,家里的熊孩子就一直和我对着干,我说向东TA就往西,还动不动就和我发脾气。而且孩子也经常会在学校不认真听课、顶撞老师、和同学发生冲突、不写作业,我都不知道被找了多少次家长了!我们稍微管一下孩子,TA就对我们大喊大叫。你说我这孩子又不是多动症,到底怎么了啊?”

仔细回想一下,在过去至少6个月间,你家的孩子是否在和其他人交往时,有过以下的一些行为(张道龙等, 2015):

1.经常发脾气。

2.经常是敏感的或容易被惹恼的。

3.经常是愤怒和怨恨的。

4.经常与权威人士辩论,或与成年人争辩。

5.经常主动地对抗或拒绝遵守权威人士或规则的要求。

6.经常故意惹恼他人。

7.自己有错误或不当行为却经常指责他人。

8.在过去6个月内至少有两次是怀恨或者报复性的行为。

在以上8种情况中,如果你家的孩子出现不止4种,并且每周都会出现,甚至每周都会出现好几次,而且严重影响了TA的社交、学习等方面。那这个时候,你可能就要考虑带着孩子前往正规专科医院检查一下,看看孩子是否有对立违抗障碍了。

01

什么是对立违抗障碍?

对立违抗障碍(Oppositional Defiant Disorder, ODD)是儿童青少年常见的行为障碍之一。

在美国精神医学学会颁布的诊断标准中,它的主要特点为对权威人士的抗拒、挑衅、敌对、公然违抗等行为,且这些行为至少持续6个月,但没有显著的反社会行为。其中,仅在一个场合下的违抗为轻度,如果出现在两个不同的场合则为中度,而如果症状出现在至少三种不同场合时则为重度。

对立违抗障碍的许多症状在孩子学龄前便已有所体现,发病的高峰年龄为8-12岁,且这一年龄段的男孩患病率高于女孩。患有对立违抗障碍的儿童也有很大可能患有注意力缺陷多动障碍(ADHD)、心境障碍(如焦虑、抑郁),而未及时治疗的对立违抗障碍也有可能发展为品行障碍和反社会人格障碍。

02

孩子这么“作”是不是因为我没管教好TA?

很多家长可能会心生疑惑,孩子好端端的怎么会突然患上这种病呢?孩子天天这么“作”究竟是是天生的还是我惯的?其实,ODD的发病原因是多元的、复杂的,现今主流观点认为,ODD是由遗传与环境共同作用而起病,具体成因可分为以下几种:

生物遗传

遗传因素

ODD受到遗传因素影响,如果上一辈患有ODD,则其后代患病率更高(Petty, 2009),父母个人有情绪问题或其他精神障碍等也预示着其后代有更大的概率患ODD。

神经递质水平

ODD患者体内激素水平与其冲动性行为等症状存在关联,相较于正常群体,ODD患者体内也存在更高水平的肾上腺素雄性激素、更低的血清素(5-羟色胺)(苏林雁等, 2001; 李雪怡, 肖农, 2015)。

脑功能缺陷

ODD患者的行动缺乏目的性和计划性,意志力薄弱,这可能与控制冲动的额叶执行功能缺陷有关(刘军等, 2008)。

家庭环境

家庭是影响ODD儿童的重要因素(蔺秀云等, 2014; 何婷, 蔺秀云, 2019)。

从家庭整体出发:

家庭氛围差

家庭成员亲密度低、冲突性高,家庭中缺少共同活动和积极的情感表达。此外,单亲家庭、破裂家庭等也都与儿童不良情绪及问题行为存在相关。

家庭凝聚力和适应性低

研究表明,家庭凝聚力和适应性可以通过影响母子依恋关系进而影响儿童情绪问题。

家庭社会经济地位低

较低的家庭收入水平和社会经济地位可以预测ODD症状的产生(Harvey et al., 2011)。

父母个人状态不良

父母的压力、不良的情绪状态如焦虑、生气等(Fossum et al., 2009; Lavigne et al., 2011)可以预测儿童的ODD症状。由此,流动儿童相较于正常儿童更高发。

从家庭互动出发:

不当的教养方式

其一表现为父母对孩子高要求、高控制,严厉干涉、拒绝、否定孩子,甚至粗暴打骂、体罚孩子。例如当孩子出现问题时,比如说谎,必是爸爸痛打一顿,妈妈痛哭流涕加不停唠叨,外加与学校老师一一核查,并将核查结果揭露给孩子和再次惩罚孩子。

其二表现为溺爱、纵容孩子。例如当孩子出现顶撞老师,与同伴冲突或其他行为时,父母想到的不是让孩子承担责任、学会与人相处,而是保护自己的孩子不受欺负。在家里,孩子出现无理要求时,也都顺着孩子的意愿、满足孩子的需求以避免冲突升级。

教养方式不一致

父母双方各自按照自己的理论观念抚养孩子,一个往东一个往西,教育理念常常冲突。在隔代抚养家庭中,可以表现为祖辈和父辈教养观念不一致。这种家庭中成长的孩子往往很难区分大人们谁对谁错,缺乏绝对的标准,也自然表现出更多的问题行为。

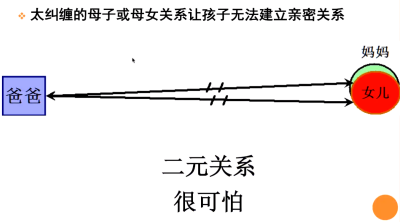

夫妻关系不和谐

社会学习理论指出,儿童会学习和模仿父母解决问题的方式, 当家庭中夫妻间冲突和暴力较多, 儿童则学会了以暴力和敌对的方式来解决问题。

替罪羊理论指出,家庭中被界定为有问题的人实际常常是家庭系统问题最突出的表现者,而非问题的根源。孩子表现出ODD症状可能只是为了维护家庭关系和谐,转移父母的注意力,进而减少家庭矛盾。

社会因素

不良的学校环境

教师经常批评、责骂、惩罚、排斥儿童;

同伴压力

同伴拒绝、同伴排斥可能加重儿童ODD症状;

社会文化

暴力影片、暴力电子游戏等,孩子可能通过观看暴力画面习得暴力行为。

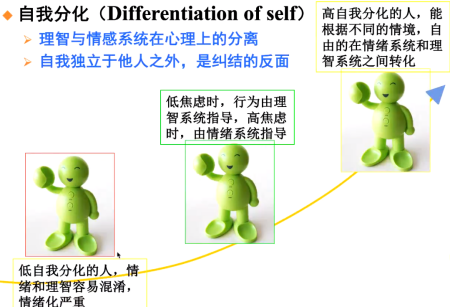

个人气质

具体表现为:

情绪调节能力低。具体表现为对事件更容易产生情绪,对挫折耐受性低。

易冲动,自我控制力差。

儿童自尊水平低。

03

孩子患上对立违抗障碍,会带来哪些影响?

俗话说:“三岁看大,七岁看老。”孩子这么小就不服管教,跟家长、老师对着干,长大后是不是就更难约束TA了? ODD究竟会给孩子带来哪些影响呢?让我们一起从孩子最重要的生活环境——学校和家庭两方面来看看吧!

个人与学校

一方面,ODD儿童不服从教师管教、违抗校园规定、时常与同学冲突、和老师敌对、给同伴造成许多身体和情感上的伤害。也给教师的教学和管理工作带来很多障碍,并对班集体和学校氛围产生不良影响,造成不良的同伴关系和师生关系(李文琳等, 2014)。

另一方面,不良的人际关系也会反作用于ODD儿童自身情绪和行为表现,TA们更可能被同伴孤立、欺凌,被教师忽视、拒绝,这些都可能加重其症状表现,形成负性循环。

个人与家庭

ODD症状表现可能会对亲子关系甚至整个家庭氛围产生不良影响。一方面,ODD儿童容易和父母发生冲突,挑衅和对抗家长,激化家庭矛盾,进一步恶化家庭环境,导致家庭功能失调,恶化亲子关系(Boden et al., 2010; 李文琳等, 2014)。

另一方面,如果家长此时采取不适当的教养方式,忽视孩子、指责与打骂孩子、对孩子实行强制的控制等,可能更会加重亲子冲突,引发孩子的阻抗,加重孩子的不良情绪,增加违抗行为。

04

打破负性循环,我该做些什么?

改良父母教养模式作用大

儿童成长在家庭当中,家庭环境对ODD儿童影响比较大。因此,从家庭角度出发、关注亲子互动及父母教养模式是至关重要的。在专业的临床家庭干预当中,经过多年研究,父母行为训练(Behavioral Parent Training)被学者们一致认为是对ODD干预最好的疗法。

父母行为训练是依据操作条件作用原理和社会学习理论提出的,旨在通过改变父母教养方式来改善儿童日常功能,它教授父母以高效的行为管理策略替代过于宽松、严苛或不一致的行为管理策略。该方法的基本假设是认为儿童的不服从行为是适应不良的家庭互动方式引起的,因而解决问题的关键在于教授父母改变家庭互动循环,可通过以下几种方式进行:

通过正强化物

如积极关注、使用代币和具体奖励,增加孩子的良好行为,例如每次孩子表现良好时奖励孩子一张或几张用卡片做成的代币,代币积攒至十张时兑换具体奖励;

通过有效、非高压的惩罚措施

如采用忽略、出局,来应对严重的问题行为,例如孩子殴打父母、老师且无悔改之意时,家长在一段时间内给予“积极忽视”,不理睬孩子、不与孩子互动,减少可能的逆反行为;

正确区别良好行为和问题行为

并对这些行为快速、合适的应答,及时奖励孩子的亲社会行为,抵制问题行为;

正确记录和评估孩子行为的改变,定期记录,及时复盘。

疏导孩子愤怒情绪是关键

除了以上从家庭结构与家庭互动的视角之外,还可以对儿童进行直接干预。

愤怒控制训练(Angry Control Training, ACT)是针对小学阶段具有侵扰行为的儿童所开发的一项专业的认知行为干预方法,其核心为通过反馈帮助儿童演练在不同社交情境下正确的行为反应,以及为儿童提供情景实践练习以帮助他们使用愤怒控制策略。

家长朋友们在教育孩子时可以从中参考借鉴:

角色扮演

多与孩子复盘真实生活情境或模拟人际互动情节,帮助儿童练习虚拟社会情境下的反应,并对自己和他人可能作出的反应进行推理,关注每一种反应下互动双方的感受;

例:孩子与老师发生争吵,顶撞老师情境中,家长可以扮演孩子,让孩子扮演老师,每发生一次对话即关注孩子与老师的情绪感受。

孩子(扮演老师):“xxx,你为什么没交作业呢?”

家长(询问孩子的情绪、反应,并扮演孩子):“(愤怒)就没交呗,有什么大不了的,你管的真宽啊。“

(发生一次对话,询问孩子扮演老师的感受和想法,纠正孩子的错误认知和引发愤怒情绪的自动化思维,询问并引导可能的其他反应如心平气和地解释没交作业的原因等)

孩子(扮演老师):“你还有理了,你去后面站着听课!”

家长(询问孩子的情绪、反应,并扮演孩子):“凭什么?”

(再次发生对话,询问孩子扮演老师感受、想法的变化,随后询问并引导可能的其他反应)

……

模仿技术

通过模仿,训练儿童面临不确定的社会情境时对他人做出合适的评价和反应;

例:上述角色扮演情境中,引导孩子思考其他同学面对老师正常的询问与关心会有何感受、作何反应,从而帮助孩子做出更合适的反应。

生物反馈

帮助儿童认识到面对社交问题采用攻击行为及其他不合理的解决手段前会出现的一些生理症状(比如出虚汗、脸色发白等),进而鼓励儿童学习恰当的应对方法(比如注意力分散、肌肉放松等)。

药物干预

ODD的发病原因复杂,有可能涉及生物学因素,因此药物治疗也可以纳入到治疗手段当中。许多用于治疗注意力缺陷与多动症的药物在治疗对立违抗障碍也可能是有效的,利培酮可能适用于有严重攻击性的对立违抗障碍个体,情绪调节剂、α2受体激动剂和抗抑郁药物也可以作为二线药物治疗ODD及其合并症。

心理干预

必要时请及时寻求专业的心理咨询或心理治疗服务。

05

家庭对孩子那么重要

我要如何预防问题找上孩子?

积极教养计划(Tripe P-Positive Parenting Program; Sanders, 1999)旨在预防0-12岁儿童的严重行为、情绪及发展问题。依据问题的严重程度,如果想要更好预防孩子出现这类对立违抗行为,家长可以参考积极教养计划的理念。

确保环境安全且有吸引力

给孩子提供一个安全的、有监督的、保护性的环境,给TA们提供充分地探索、实践和玩耍的机会,在保证环境安全的条件下家长可以鼓励孩子自发探索,切忌一味限制或打压孩子的主动性。

创造积极的学习环境

父母是孩子的第一任老师,积极地、有建设性地回应孩子发起的互动(例如,请求帮助、获取信息、寻求建议、关注等),从而帮助孩子学会自己解决问题。

设立规则要坚定

设立基本规则并与孩子讨论规则,给予孩子清晰、冷静、适合孩子年龄的指导和要求。

对孩子的期望切合实际

过高或过低的期待都不利于孩子健康发展。

做好自我照顾

当父母自身需求被满足、拥有良好的主观幸福感时,照料子女也会更加轻松。

参考文献

高丽茹, 屈智勇.(2020).儿童侵扰行为的循证社会心理干预方法. 北京师范大学学报(社会科学版)(05), 49–59.

何婷, 蔺秀云.(2019).家庭多水平因素与对立违抗障碍儿童情绪和行为问题的关系. 第二十二届全国心理学学术会议摘要集(pp.346).

何婷. (2021). 儿童对立违抗行为,不可小觑. 心理与健康(01), 88–89.

何婷, 宋子婧, 丁菀, 刘伟, 蔺秀云.(2018).父母心理控制与对立违抗障碍儿童抑郁和攻击行为的关系: 父子依恋和母子依恋的中介效应. 心理发展与教育(02), 219–228.

李文琳,李龙凤,蔺秀云,刘伟,杨培荣, 姚静薇. (2014). ODD儿童的亲子关系、师生关系及同伴关系特点. 中国临床心理学杂志(03), 428–432.

李雪怡, 肖农. (2015). 5-羟色胺与对立违抗障碍相关研究进展. 中国儿童保健杂志(12), 1284–1286+1312.

蔺秀云, 李文琳, 黎燕斌, 赵悦彤, 申军华, 方晓义. (2013). 对立违抗障碍儿童家庭影响因素和家庭相关干预方案. 心理科学进展(11), 1983–1995.

蔺秀云, 李文琳, 李泽, 王中会, 范腾燕, 刘杨. (2014). 对立违抗儿童家庭问题分析. 北京师范大学学报(社会科学版)(03), 23–32.

刘军, 朱炎, 伍玉枝, 苏林雁, 马宁, 贺忠, 肖恩华, 周顺科, 李凌江. (2008). 对立违抗性障碍儿童的脑功能磁共振成像特点. 中南大学学报(医学版)(07), 571–575.

刘杨, 李泽, 蔺秀云, 范腾艳. (2015). 对立违抗障碍儿童的家庭教养方式及对其症状的影响——一项质性研究分析. 中国特殊教育(01), 55–62.

苏林雁, 谢光荣, 高雪屏, 黄春香, 朱荣华. (2001). 注意缺陷多动障碍合并对立违抗性障碍患儿血清5-羟色胺的对照研究. 中华精神科杂志(04).

张道龙. (2015). 精神障碍诊断与统计手册. 北京大学出版社.

Boden J.M., Fergusson D.M., & Horwood L.J..(2010). Risk factors for conduct disorder and oppositional/defiant disorder: Evidence from a New Zealand birth cohort. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 49(11), 1125–1133.

Cunningham C.E., & Boyle M.H. (2002). Preschoolers at risk for attention-deficit hyperactivity disorder and oppositional defiant disorder: Family, parenting, and behavioral correlates. Journal of Abnormal Child Psychology, 30(6), 555–56913.

Fossum, S., Morch, W., Handegard, B. H., Drugli, M. B., & Larsson, B. (2009). Parent training for young Norwegian children with ODD and CD problems: Predictors and mediators of treatment outcome. Scandinavian Journal of Psychology, 50(2), 173–181.

Hamilton S.S., & Armando J. (2008). Oppositional defiant disorder. American Family Physician, 78(7), 861.

Harvey, E. A., Metcalfe, L. A., Herbert, S. D., & Fanton, J. H. (2011). The role of family experiences and ADHD in the early development of oppositional defiant disorder. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 79(6), 784–795.

Lavigne, J. V., Gouze, K. R., Hopkins, J., Bryant, F. B., & LeBailly, S. A. (2011). A multi-domain model of risk factors for ODD symptoms in a community sample of 4-year-olds. Journal of Abnormal Child Psychology, 40(5), 741–757.

Sanders, M. R. (1999). Triple P-Positive Parenting Program: Towards an empirically validated multilevel parenting and family support strategy for the prevention of behavior and emotional problems in children. Clinical child and family psychology review, 2(2), 71-90.

Turgay, A. (2009). Psychopharmacological Treatment of Oppositional Defiant Disorder. CNSDrugs, 23, 1–17.

策划 | 蔺秀云

撰写 | 王婉睿 王雪迪

编辑 | 王婉睿

排版 | 韩思思