Gestalt psychology is a school of thought that looks at the human mind and behavior as a whole. When trying to make sense of the world around us, Gestalt psychology suggests that we do not simply focus on every small component. Instead, our minds tend to perceive objects as elements of more complex systems.

格式塔心理学(完形心理学)流派将人类思想与行为视为一个整体。关于人们对世界的认知方式,格式塔心理学的理论是:我们的大脑并非只是单独关注各部分,而是倾向于把事物视作更复杂整体系统中的组成元素。

A core belief in Gestalt psychology is holism, or that the whole is greater than the sum of its parts.1 This school of psychology has played a major role in the modern development of the study of human sensation and perception.

格式塔心理学的核心理念是整体论,即,整体要大于各部分之总和。该流派对人类感受与认知相关研究的现代发展产生了重大影响。

Gestalt Meaning

格式塔的释义

Gestalt is a German word that roughly means "configuration" or the way things are put together to form a whole object.

Gestalt (ɡəˈʃtælt)是德语词汇,本意为“配置”,即一个整体中,各构成部分的组合方式。

History of Gestalt Psychology

格式塔心理学历史

Originating in the work of Max Wertheimer, Gestalt psychology formed in part as a response to the structuralism of Wilhelm Wundt.

最早源于 Max Wertheimer (马克斯·韦特海默)的研究。这一思想流派的形成原因之一,是当时为回应 Wilhelm Wundt 的结构主义。

While followers of structuralism were interested in breaking down psychological matters into their smallest possible parts, Gestalt psychologists wanted instead to look at the totality of the mind and behavior. Guided by the principle of holism, Wertheimer and his followers identified instances where perception was based on seeing things as a complete whole, not as separate components.

结构主义支持者倾向于将事物尽可能分解成一个个最小组分。格式塔心理学家则倾向于将人类大脑和行为视为整体。以整体主义为指导原则,Weitheimer 与其支持者们指出了一些人类从整体(而非“部分”)角度认知事物的情形。

A number of thinkers influenced the development of Gestalt psychology, including Immanuel Kant, Ernst Mach, and Johann Wolfgang von Goethe.

Wertheimer developed Gestalt psychology after observing what he called the phi phenomenon while watching alternating lights on a railway signal. The phi phenomenon is an optical illusion where two stationary objects seem to move if they are shown appearing and disappearing in rapid succession. In other words, we perceive movement where there is none.

格式塔心理学流派的形成,受到了众多思想家的影响。其中包括:Immanuel Kant, Ernst Mach, 和 Johann Wolfgang von Goethe。

Wertheimer 在看到一个铁路标志上交替闪烁的灯所产生的、被其称为Phi的现象(似动现象)后,创立了格式塔心理学。Phi现象是一种视觉错觉,即两个静止物体连续交替闪现、消失,就会造成在移动的错觉。换言之,在物体静止时,我们却观测到物体在移动。

Based on his observations of the phi phenomenon, Wertheimer concluded that we perceive things by seeing the whole perception, not by understanding individual parts. In the example of blinking lights at a train station, the whole we perceive is that one light appears to move quickly between two points. The reality is that two separate lights are blinking rapidly without moving at all.

根据对这一现象的观察,Wertheimer 总结说,我们是通过整体来观测事物的,而非只观察某一部分。在观察火车站的这种闪烁的灯时,我们观察到的整体是一个灯似乎在两点之前快速移动。而实际上只是两个不同的灯在静止情况下快速闪烁而已。

Influential Gestalt Psychologists

具有影响力的格式塔心理学家

Wertheimer's observations of the phi phenomenon are widely credited as the beginning of Gestalt psychology and he went on to publicize the core principles of the field. Other psychologists also had an influence on this school of psychology.

Wertheimer 对 phi 现象的观察被普遍认为是格式塔心理学的开端。最后,他出版了这一心理学流派的一些核心理念,另外也有一些其他的心理学家对这一流派产生了影响。

Wolfgang Köhler: Köhler connected Gestalt psychology to the natural sciences, arguing that organic phenomena are examples of holism at work. He also studied hearing and looked at problem-solving abilities in chimpanzees.

Wolfgang Köhler:Köhler 将格式塔心理学与自然科学联系到一起,并认为各种有机现象正是整体主义的实例。他的研究内容还包括听觉,以及大猩猩的问题解决能力。

Kurt Koffka: Together with Wertheimer and Köhler, Koffka is considered a founder of the field. He applied the concept of Gestalt to child psychology, arguing that infants first understand things holistically before learning to differentiate them into parts. Koffka played a key role in bringing Gestalt principles to the United States.

Kurt Koffka:Kurt Koffka 与 Weitheimer和 Köhler 被共同视为这一领域的创始人。他将格式塔的理念应用到了儿童心理学中。认为婴儿在了解事物时,首先是从整体去认知的,然后才是学会将他们细分为不同的组成部分。Koffka在将格式塔心理学理念带入美国这一过程中发挥了关键作用。

Principles of Gestalt Psychology

格式塔心理学的核心理念

Gestalt psychology helped introduce the idea that human perception is not just about seeing what is actually present in the world around us. It is also heavily influenced by our motivations and expectations.

格式塔心理学提出了这样一个理念:即,人类的认知,不仅仅是只看到我们周围存在的事物,同时还受到我们的动机以及期望的强烈影响。

Wertheimer created principles to explain how Gestalt perception functions. Some of the most important principles of Gestalt theory are:

Weitheimer提出了一些格式塔认知原则。其中一些最重要的原则包括:

1

Prägnanz: This foundational principle states that we naturally perceive things in their simplest form or organization.

*简单原则:我们在认知事物时天生倾向于将事物简化为最简单形式或结构。

2

Similarity: This Gestalt principle suggests that we naturally group similar items together based on elements like color, size, or orientation.

*相似性原则:天生倾向于根据物体颜色、大小或方向将相似物体归为同一组。

3

Proximity: The principle of proximity states that objects near each other tend to be viewed as a group.

*相近性原则:倾向于将距离较近的归为一组。

4

Continuity: According to this principle, we will perceive elements arranged on a line or curve as related to each other, while elements that are not on the line or curve are seen as separate.

*连续性原则:人们会将位于同一直线或曲线上的物体视为具有关联性,而将不处于同一直线或曲线上的物体视为无关联性。

5

Closure: This suggests that elements that form a closed object will be perceived as a group. We will even fill in missing information to create closure and make sense of an object.

*闭合性原则:构成一闭合物体的各元素会被归为一组。我们甚至还会为了实现闭合感、为了让自己感觉自己能够理解某事物,而补充缺失的信息。

6

Common region: This Gestalt psychology principle states that we tend to group objects together if they're located in the same bounded area. (For example, objects inside a box tend to be considered a group.)

*共同空间原则:我们倾向于将处于同一边界内的物体归为一类(例如:我们倾向于将一个箱子里的物品视为一组)。

Uses for Gestalt Psychology

格式塔心理学的实际应用

There are several uses for Gestalt psychology, some of which include those related to therapy, design, and product development.

格式塔心理学在多个领域得到应用,其中包括心理治疗,产品设计,产品开发等。

Gestalt Therapy

格式塔心理疗法

Gestalt therapy is based on the idea that overall perception depends on the interaction between many factors. Among these factors are our past experiences, current environment, thoughts, feelings, and needs.

格式塔心理疗法是基于这样的观点:整体认知,取决于多项因素的互相作用。

这些因素中包括我们往昔的经历,当前的环境、想法,感受和需求等。

Gestalt therapy focuses on the present. While past context is important for viewing yourself as a whole, a Gestalt therapist will encourage you to keep your focus on your present experience.

格式塔心理疗法主要是聚焦于现在,尽管往昔也是一个人整体的重要一部分,但是格式塔心理医生通常会鼓励你主要聚焦于当前体验。

Research suggests Gestalt therapy is effective at treating symptoms of depression and anxiety, and it may help people gain confidence and increase feelings of self-efficacy and self-kindness. It is often a helpful way to structure group therapy.

研究显示,格式塔心理疗法在治疗抑郁症和焦虑等症状时颇为有效,而且可能还会帮助人们获得自信,并增强自身的能力感和自我善意,而且他通常还是设计集体治疗方法的有益途径。

The therapeutic process is very reliant on the relationship between the cl ient and therapist. As a client, you must feel comfortable enough to develop a close partnership with your therapist, and they must be able to create an unbiased environment where you can discuss your thoughts and experiences.

这种治疗过程非常依赖于患者与心理医生之间的关系。作为患者,你必须感到足够的自在,能够与你的心理医生建立亲密的关系,而且心理医生必须能够创造一种毫无偏见的、让你可以自由谈论自己想法和经历的治疗氛围。

Design

设计

Beginning in the 1920s, designers began incorporating Gestalt principles in their work. Gestalt psychology led these designers to believe that we all share certain characteristics in the way we perceive visual objects and that we all have a natural ability to see "good" design.

从上世纪20年代开始,设计师们就开始在自己的工作中纳入了格式塔心理学的一些理念。格式塔心理学让这些设计师认为我们在物体观测方式上,都有着一些特定的相同特征,而且我们天生就有能力识别“好”的设计。

Designers embraced Gestalt concepts, using our perception of contrast, color, symmetry, repetition, and proportion to create their work. Gestalt psychology influenced other design concepts, such as:

设计师们采纳了格式塔心理学的一些理念,而且利用了我们对对比、色彩、对称、重复和比例的认知方式来设计他们的作品。格式塔心理学也影响了其他设计概念,比如:

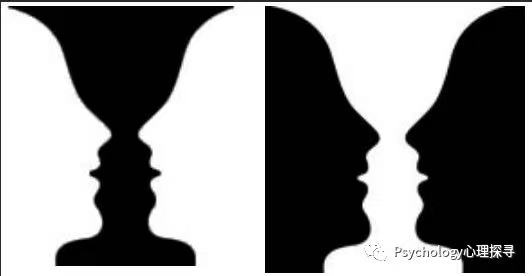

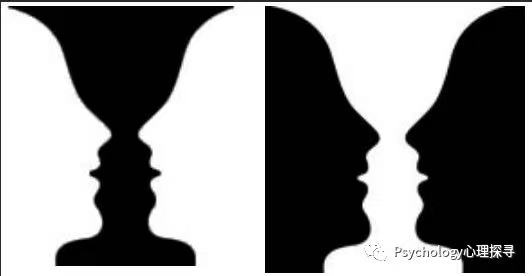

Figure-ground relationship

主体-背景关系(图底关系/正负形关系)

This describes the contrast between a focal object (like a word, phrase, or image) and the negative space around it. Designers often use this to create impact.

焦点物体(比如一个词、一个短语、一幅图像)与周围负空间之间的关系。设计师通常用这一关系来创造冲击力。

Visual hierarchy

视觉层次

Designers use the way we perceive and group visual objects to establish a visual hierarchy, ensuring that their most important word or image attracts our attention first.

设计师利用我们对视觉对象的观察和分类方式建立一种视觉层次,从而确保最重要的词语或图像会首先吸引我们的注意力。

Associativity

关联性

This concept involves the principle of proximity. Designers often use this to determine where to place important objects, including text elements like headlines, captions, and lists.

这一概念涉及到了“相近原则”。设计师通常利用这一点来确定重要对象的位置,其中也包括文本元素,比如:标题、图片说明和列表等。

Product Development

产品开发

Product designers use Gestalt psychology to inform their decisions during the development process. Consumers tend to like products that follow Gestalt principles.

产品设计师在产品开发过程中也常常会用到格式塔心理学帮助他们制定更明智决策,消费者通常喜欢符合格式塔心理学原则的产品。

This influence can be seen in the appearance of the products themselves and in their packaging and advertising. We can also see Gestalt principles at work in apps and digital products. Concepts like proximity, similarity, and continuity have become standard to our expected user experience.

这种影响不仅见诸产品的外观,同时也见诸产品的包装和广告。另外,在App和数码产品中也可以见到格式塔原则的应用。像相近性、相似性以及连续性等原则已经成为预期用户体验的标准。

Impact of Gestalt Psychology

格式塔心理学的影响

Gestalt psychology has largely been subsumed by other types of psychology, but it had an enormous influence on the field. Researchers like Kurt Lewin and Kurt Goldstein were influenced by Gestalt concepts before going on to make important contributions to psychology.

格式塔心理学理论已经在很大程度上被其他心理学流派采纳吸收,但它对心理学领域曾产生过巨大影响。像 Kurt Lewin 和 Kurt Goldstein 等研究者们在对心理学做出重要贡献之前,都受到了格式塔心理学概念的影响。

The idea that the whole is different than its parts has influenced our understanding of the brain and social behavior. Gestalt theory still impacts how we understand vision and the ways that context, visual illusions, and information processing impact our perception.

整体,不等于各部分之总和,这一概念影响到着我们对大脑以及社会行为的理解。格式塔理论依旧影响着我们对视觉的理解、对“背景、视觉错觉、信息处理方式对人类认知力的影响方式”的理解。

Gestalt therapy continues to influence many areas of our lives. Its emphasis on a holistic approach plays an important role in cognitive psychology, perception, and social psychology, among other fields.

格式塔疗法继续影响着我们生活中的很多领域,它对整体角度的侧重在认知心理学、认知能力、社会心理学等多个领域都扮演着重要角色。