五色令人目盲,五音令人耳聋,五味令人口爽,驰骋畋猎令人心发狂,难得之货令人行妨。是以圣人为腹不为目。故去彼取此。——《道德经》

- There are psychological reasons for overspending while treating ourselves.

犒劳自己时过度消费,是有心理原因的。

- When people are sad, they are willing to pay up to 30 percent more for a product.

当人悲伤时,为一件商品愿意支付的价格,比平时多出高达30%。

- We often look outside ourselves to find something to make us feel better.

我们通常在身外之物中寻找让自己感觉更好一些的东西。

Are you having a bad day? Treat yourself. Are you feeling sad? Treat yourself. Are you having a good day? Treat yourself.

Why do so many of us indulge in lavish splurges that we later regret? As good as it feels to acknowledge that we deserve something special, there are healthy and unhealthy ways to go about it.

你今天是不是过得不开心,犒劳一下自己,你现在是不是感到悲伤?犒劳一下自己,你今天是不是过得很顺利?犒劳一下自己。为什么我们总是会沉溺于这种之后会后悔的大手大脚的消费中呢?尽管认可自己值得得到一些特别的东西,这种感觉很美好,但是在这方面也有健康和不健康两种方式。

The Psychology Behind “Treat Yourself”

“犒劳自己”背后的心理学

There are psychological reasons for overspending while treating ourselves. It has to do with power and control. Going shopping puts you back in the driver’s seat when something happens beyond your control.

犒劳自己时会花费过度,这是有心理学原因的。这与力量和控制感相关。当有超出你掌控范围的事情发生时,购物,能够让你感受到主动权。

Research also shows it can help with feelings of sadness. Sadness is associated with feeling helpless—not being able to control what is happening around us. A Journal of Consumer Psychology study found not only that shopping makes people immediately happier but also that making purchase decisions reduces lingering sadness. The study showed that the act of making shopping-related choices, which included rejecting what they didn’t like, made people happy.

调查还显示,购物还可以有效应对悲伤感受。悲伤与无助感相关,即,无法控制周围发生的事情。《消费者心理学期刊》开展的一项研究发现,购物不仅可以让人立即更开心,而且制定购买决策还可以减少长期悲伤感。研究显示,在购物选择时,其中包括拒绝你不喜欢的东西,这会让人感到开心。

In a study published in Psychological Science, researchers found that when people were sad, they were willing to pay up to 30 percent more for a product than if they were in a neutral mood. That’s called the “misery is not miserly” effect.

在《心理科学》杂志发表的一项研究中,研究人员发现当人们悲伤时,相对于中性情绪下,他们会愿意为一件产品支付多出高达30%的价格。这被称为“痛苦慷慨”(非正式译文名称)效应。

Self-Care Is Not Selfish

自我关爱不等于自私

There are more psychological reasons behind why treating yourself feels so good. It involves self-worth, self-love, and self-care. Unfortunately, many of us associate self-care with pampering or treating ourselves in a way that involves spending money, such as a shopping spree, spa trip, vacation, or dining out. However, in my book The Financial Mindset Fix: A Mental Fitness Program for an Abundant Life, I share how proper self-care involves cultivating the following practices:

关于为什么犒劳自己会让人感觉如此好,这就牵扯到自我价值、自我喜爱和自我关爱等原因了。不幸的是,我们很多人都将自我关爱等同于花钱宠溺、犒劳自己,比如疯狂购物、spa、度假或餐厅吃饭等。但在我的书《金融思维修复:帮你获得充裕人生的思维健康课程》中,我提到了正确的自我关怀,包含培养以下活动:

- Psychological: Self-compassion, self-affirmation, self-forgiveness, and growth and learning

- Physical: Nutrition, hydration, exercise, sleep, health care, and moderation of substance use

- Lifestyle: Time management, work-life balance, leisure/hobbies, solitude/reflection, unplugging from technology, connecting with nature, and a positive home environment

心理层面:自我同情、自我肯定、自我原谅、成长和学习;

生理层面:营养、补水、锻炼、睡眠、医疗健康、不滥用药物;

生活方式方面:时间管理、工作-生活平衡、休闲/兴趣;独处/自省;离开科技产品;接触自然、积极的家庭环境。

In our consumer-based and materialistic culture, we often look outside ourselves to find something to make us feel better. That could be food, drugs or alcohol, relationships, or material possessions. However, the best way to provide the most meaningful self-care is to improve our relationship with ourselves and treat ourselves with more loving kindness. True self-worth stems from a deeper connection to our highest and best selves, not possessions.

在我们以消费者为基础的物质主义文化中,我们通常会着眼于我们身外之物,期望找到让我们感觉好一些的东西。可能是食物、毒品或酒精、感情或拥有某些物质等。但最有意义的自我关爱,却是改善我们与自己的关系、以更多的善意和关爱来对待自己。真正的自我价值源自与最好的自己之间的更深层连接,而非拥有多少物质。

How to Treat Yourself Within Your Means

如何在自己能力范围内犒劳自己

The following tips show you how to manage spending habits when you’re splurging or treating yourself:

以下是当你想大肆消费或犒劳自己时如何控制消费习惯的一些方法:

Use the 50-30-20 rule

采用50-30-20原则:

Track and divide expenses into needs, wants, and savings or debt. It’s a simple way to see where your money is going. Allocate 50 percent of your income to rent, bills, and groceries. Take 30 percent for more frivolous items like dining out or buying wants, not needs. The other 20 percent goes to your savings or debt.

将支出划分为需求、欲求和储蓄/债务。这样就可以轻松看到钱的流向。将收入的50%用于房租/账单和日常购物。将收入的30%用于稍微不那么必须的事物,比如外出就餐或满足非必要欲求等。将另外20%用于储蓄或债务。

Splurge intentionally

有目的地挥霍:

Don’t splurge on everything. Instead, splurge on certain aspects of your life. For example, you can make sacrifices like driving an older vehicle that’s paid off to compensate for splurges like going on vacation or going out to concerts.

不要在任何事物上都大肆挥霍。而是选择特定方面。比如,可以做出一些牺牲,开一辆已付完全款的较旧的车子,用来补偿度假或去音乐会等开支。

Take a good look at what you’ve got

盘点自己拥有的物品

You can sell what you don’t use or wear anymore online or at a consignment store. Return items you’ve purchased that gave you a thrill when you bought them but now have lost their luster. Look at your monthly bills to find areas where you could cut back.

可以在网上或寄售店卖掉闲置物品。退掉那些在你购买时让你振奋但现在已经不那么具有吸引力的物品。看一下每月账单,找出能缩减开支的地方。

Shift to a mindset of self-care, balance, and holistic wellness

转变到自我关怀,平衡和整体健康(身体、心理、精神的全面健康)思维

Many men are raised and socialized with a “work hard, play hard” mindset that can lead to clinical burnout and other mental, physical, and relational health problems. Excessive drinking, late nights out, and calorie-laden meals can be self-harm disguised as self-care. Shift this mindset to one of true self-care, moderation, and work-life balance. When men (and women) take time to replenish their minds, bodies, and spirits with healthy self-care practices, they are practicing true self-care that can lead to better mental and physical health and better work performance which improves financial health.

很多男性在成长和社会中形成了“努力工作,努力玩乐”心态,这可能会导致职业倦怠病症(燃尽/心神俱疲)和其他精神,生理和关系健康问题。过度饮酒,经常夜里在外面玩到很晚,高热量食物,都是伪装成自我关怀的自我戕害。将这种心态转变为一种真正自我关爱,适度和工作生活平衡的心态。当男性/女性花时间去用健康自我关爱活动来修复自己的思维,身体和精神时,这种自我关爱就能够提升他们的精神和生理健康,提升工作表现,从而改善他们的经济情形。

Redefine success

重新定义成功:

Some people think success is about career and financial achievement alone. I recommend a holistic definition of success that includes positive mental and physical health, connected relationships, and work-life balance.

一些人认为成功是关于职业和经济成就的。我推荐人们采用一种全面的成功定义,纳入积极心理和生理健康,健康人际关系和工作/生活平衡等因素。

Be mindful

保持正念(专注于当前/现在)

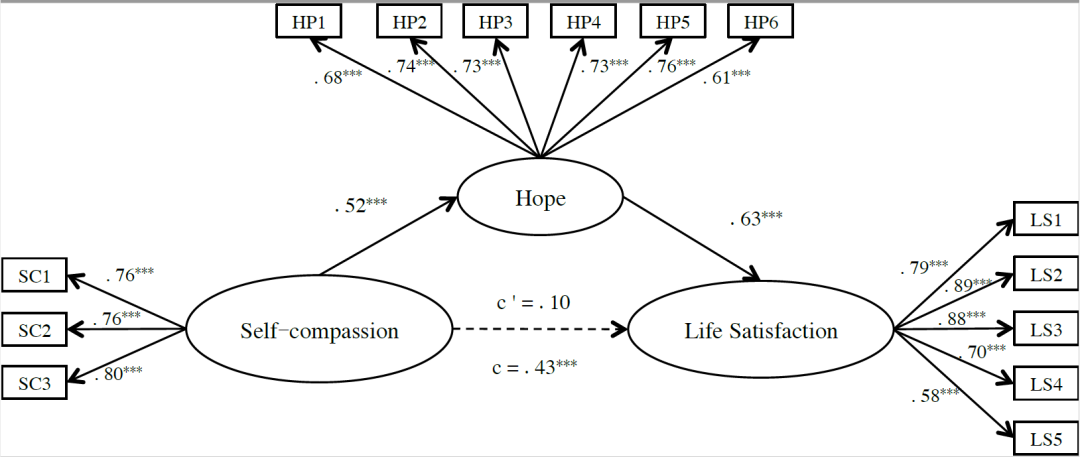

Mindfulness can help clarify values and recognize what is meaningful, thereby reducing impulsive financial behavior, such as charging frivolous items on credit. Mindfulness practices provide a reboot for the mind, body, and spirit. Besides that, there are many mental health, physical health, and work benefits. That includes higher productivity, fewer errors, creative thinking, improved problem-solving and collaboration, higher emotional intelligence, and improved work-life balance.

正念,可以理清人的价值观,让人认识到真正富有意义的事物,从而减少冲动经济行为,比如信用卡购买一些非必要物品等。正念练习活动,可以重启大脑/身体和精神。除此之外,在精神健康/生理健康和工作方面都存在益处。其中包括工作效率提升,错误减少,提升思维创造力,提升问题解决能力和合作关系,提升情商,改善工作生活平衡状态。

Save your money

养成储蓄习惯

There are psychological perks to saving your money. It can also be therapeutic if you save for that reward rather than buying something immediately with a credit card. Saving up for your reward gives you something to look forward to, which creates excitement and dopamine release over time.

存钱对人心理健康有益。如果存钱购买某样奖励,而非冲动信用卡消费,那么这可能会有疗愈性。不断存钱购买某项奖励,给你一种期望目标,这会不断创造兴奋感,不断让你释放多巴胺。

Summing Up

总结

When you care about yourself and practice good financial self-care, you make sure there is a healthy balance between saving and spending, you treat yourself within your means, and you financially plan to take good care of your future self.

当你在乎自己,从经济层面上关爱自己时,需要在收支之间找到健康的平衡,在自己能力范围内犒劳自己,制定对自身未来有益的经济方案。