研究发现|什么样的人更容易出轨?

作者介绍

张宏宇

之前有一个朋友,当她向我描述自己发现男友出轨时,她说,“得知真相的那一刻,我死了”。被出轨带给人的情绪是如此强烈,旁观者感受到的恐怕不及当事人的十分之一。

有的人说,那种感觉犹如缺氧,是窒息,是心跳开始加快,鼻翼扩张,呼吸急促,是四肢开始控制不住的冰冷、颤抖、出汗,是双脚踩空,是大脑发木,是灵魂保护的抽离。

出轨带给我们的伤害如此之大,以至于有读者发来私信问我们,心理学有没有什么研究说明哪些情况下人的出轨概率会变高?

由此,笔者查阅了相关的文献,为大家整理了下面这些内容:

1.男人比女人更容易出轨吗?

大量研究证明性别是出轨行为的重要影响因素之一。过往主流文献认为男性比女性更可能出轨,例如,进化论提出了出轨会增加男性的遗传成功率的说法(Buss, 1994),还有研究表明男性比女性更容易将爱情和性分离出来。

过去这些研究都加深了男性比女性更容易出轨的刻板印象。但是,近年越来越多的研究证明婚姻出轨率的性别差异正在逐渐缩小,尤其是45岁以下男女出轨率没有太大差别(Atkins DC, 2001)。甚至还有研究表示,当女性在婚姻恋爱关系中感到不快乐时,比男性更容易出轨(Brand RJ, 2007)。

因而,男性未必比女性更容易出轨,不同情况下可能会有不同的结果。

2.具有哪些心理特征的人更容易出轨?

1)自我价值感低的人可能更容易出轨

这类人很难从心底对自己有好的评价,觉得自己很差劲,甚至认为自己一无是处。这种低自尊的状态,使他们无法从自我内部获得价值感,而是极度依靠外界的评价和认可,比如执着于获得同事、领导、伴侣的认可。

就像《三十而已》中的渣男许幻山从同龄人和妻子身上获得不了想要的认可,但是在第三者林有有身上感到到自己被仰望崇拜,于是就在明知出轨不耻之下也放肆品尝禁果。

(图源:网络)

2)过度自恋的人可能更容易出轨

过度自恋的人常常认为自己魅力超群,会十分自信笃定的认为,这个世界上没有其他同性能竞争得过自己,异性都会折服于他们的光芒下。

为了证实这样的信念,他们就需要不仅一个的伴侣仰望自己、爱恋自己来证明自己的无限魅力。即便是面对已婚的人,他们也毫不在乎,甚至认为对方的婚姻一定有问题,其伴侣给不了幸福,只有自己是最优的选择。

3)神经质个体可能更容易出轨

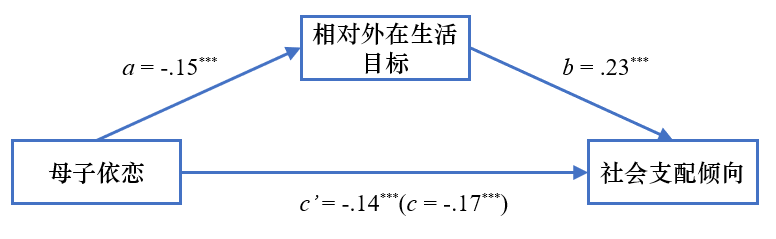

神经质的人往往胆小怯懦、多愁善感,在感情中容易放弃承诺,由于难以信任伴侣从而更容易出轨。这点在依恋研究中也被证实,不安全依恋个体会比安全依恋出轨率更高(Whisman MA,2007)。

相反,伴侣双方都是认真坦诚且不太神经质的人,出轨风险会显著降低(Schimit, 2004)。

3.有过出轨经历的人更容易出轨吗?

确实如此。曾经出轨过的人比从未出轨过的人更容易出轨,正如那句俗话所说的,“出轨只有零次和无数次”。不仅如此,Weiser学者指出,与那些父母从未出轨的人相比,原生家庭中的父母曾经有过出轨行为的个体会有双倍的出轨率。

除此之外,酗酒、婚前性伙伴数量过多、对性持放任随意的态度的人,更容易在没有承诺或爱的情况下进行性行为,这些都是容易发生出轨行为的原因。

4.引发出轨最重要的原因是什么?

以上提到的一些因素,仅仅是某种可能,具备上述那些特点的人也未必一定会出轨。相比较上面那些,另一个重要的原因更需要引起我们的注意,那便是你对这段亲密关系的满意度。

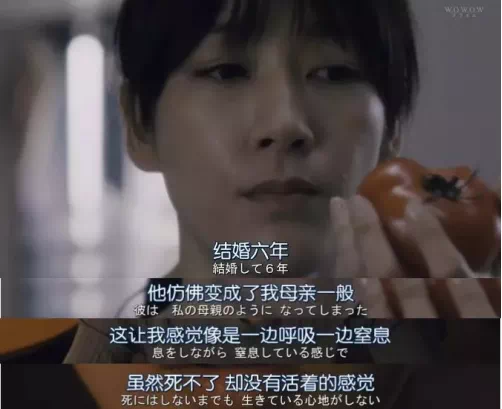

通俗来说,如果你觉得自己的需求没有在恋爱婚姻中得到满足,比如认为伴侣不够爱自己、不支持自己,或是性需求没有得到满足,那出轨的概率就会提高。正如现实生活中很多的人,当他们对婚姻或爱情不满意时,就更容易往底线外试探,尝试出轨,甚至,他们会将婚姻的不满意作为他们出轨的理由。

在一项跨越17年的研究中,出轨既是婚姻痛苦的结果,也是婚姻痛苦的原因(Previti, 2004)。当婚恋中的一方出轨,必然引发亲密关系的最大危机,反过来让婚姻和感情更加痛苦。

(图源:网络)

在了解了出轨的原因之后,很多人会好奇如果经历被出轨应该怎么处理呢?笔者准备了几条tips:

01

自我关怀,允许“脆弱”。出轨对情绪等各方面都会造成巨大的伤害,遭遇出轨后,请及时关注和处理自己不良的情绪体验。接纳悲伤愤怒的自己,合理宣泄自己的负面情绪会更有利于走出阴霾。

02

重新评估恋爱或婚姻阶段。结合自己和伴侣的观念评估后续维系关系的可能性,充分考量经历过出轨这场暴风雨后两人之间的信任基础,做出选择。

03

寻求心理咨询。伴侣咨询的案例主题中半数涉及到出轨,大量文献证明了心理咨询对缓解出轨带来的创伤有着显著的疗愈效果。值得注意的是,通常情况下,在进行出轨主题的伴侣咨询前,要求出轨方结束与第三方的关系才能后续进行有效干预以长久维持咨询效果。

参考文献

Fincham, & May, R. W. (2017). Infidelity in romantic relationships. Current Opinion in Psychology, 13, 70–74. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2016.03.008

WEISER, & WEIGEL, D. J. (2017). Exploring intergenerational patterns of infidelity. Personal Relationships, 24(4), 933–952. https://doi.org/10.1111/pere.12222

Blow, & Hartnett, K. (2005). INFIDELITY IN COMMITTED RELATI0NSHIPS II: A SUBSTANTIVE REVIEW. Journal of Marital and Family Therapy, 31(2), 217–233. https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.2005.tb01556.x

Warach, & Josephs, L. (2021). The aftershocks of infidelity: a review of infidelity-based attachment trauma. Sexual and Relationship Therapy, 36(1), 68–90. https://doi.org/10.1080/14681994.2019.1577961

Shackelford, & Buss, D. M. (1997). Cues to Infidelity. Personality & Social Psychology Bulletin : Journal of the Society for Personality and Social Psychology, 23(10), 1034–1045. https://doi.org/10.1177/01461672972310004

Leeker, & Carlozzi, A. (2014). Effects of Sex, Sexual Orientation, Infidelity Expectations, and Love on Distress related to Emotional and Sexual Infidelity. Journal of Marital and Family Therapy, 40(1), 68–91. https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.2012.00331.x

Ghochani, Safarian Toosi, M., & Khoynezhad, G. (2021). Investigation of the Effectiveness of the Combined Couple Therapy for Couples on the Improvement of Intimacy and PTSD. The American Journal of Family Therapy, 49(3), 299–320. https://doi.org/10.1080/01926187.2020.1813657

Rachman. (2010). Betrayal: A psychological analysis. Behaviour Research and Therapy, 48(4), 304–311. https://doi.org/10.1016/j.brat.2009.12.002

策 划:刘祥宇

撰 稿:张宏宇

编 辑:李宇昕

美 编:郭雨馨