本期作者:Psychology心理探寻

Identity disturbance is a term used to describe incoherence, or inconsistency, in a person's sense of identity. This could mean that a person's goals, beliefs, and actions are constantly changing.

“身份紊乱”形容一个人在对个人身份的认知上不连贯、不一致。这可能就意味着一个人的目标、信念和行为始终在不断变化。

It could also be that the person takes on personality traits of people around them, as they struggle to have and maintain their own identity.

也可能是一个人难以建立并保持个人身份,因此采用了身边其他人的性格特征。

The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) describes identity disturbance as a "markedly and persistently unstable self-image or sense of self" and notes it is one of the key symptoms of borderline personality disorder (BPD).

DSM-5手册将身份紊乱描述为:“自我形象或自我感明显且持续不稳定”,并指出,这是边缘人格障碍(BPD)的主要症状之一。

Of course, people without BPD struggle with identity disturbance, too. But people with BPD often have a very profound lack of sense of self, or loss of identity. If you struggle with the feeling that you have no idea who you are or what you believe in, this may be a symptom you can relate to.

当然,非BPD患者也可能会存在身份紊乱问题,但BPD患者通常严重缺乏自我感、或身份感严重缺失。如果你一直感觉自己不知道自己是谁,不知道自己信奉什么,一直因这种感觉饱受困扰,那么你可能就会理解这种症状。

Understanding Identity

“身份”的概念

Identity is often thought of as your overarching sense and view of yourself. A stable sense of identity means being able to see yourself as the same person in the past, present, and future. In addition, a stable sense of self requires the ability to view yourself in the same way despite the fact that sometimes you may behave in contradictory ways.

身份通常被认为是你对自己的整体感觉和认知。稳定的身份感意味着无论在过去、现在还是将来,你始终觉得自己是同一个人,另外,即使当你偶尔行为与素日迥异,你对自己的看法也依旧不会改变。

Identity is quite broad and includes many aspects of the self. Your sense of self or identity is thought to include the following elements:

身份是一个很宽泛的概念,包含自我的很多方面。你的自我感或身份感被认为包含以下因素:

Your beliefs and attitudes

你的信念和态度

Your perception of your abilities

你对个人能力的认知

Your ways of behaving (even as these change)

你的行为方式(即使行为方式有变化)

Your personality and temperament

你的个性与性情

Your opinions

你的观点

The social roles you play

你扮演的社会角色

Identity can be thought of as your self-definition; it’s the glue that holds together all of these diverse aspects of yourself.

身份可以被视为你的自我定义,它是将你各个不同方面黏结在一起的黏结剂。

Why Identity Is Important

为何“身份”很重要

Having a sense of identity serves many different functions. A strong identity can help you adapt to changes. While the world around you is constantly changing, if you have a strong sense of self, you essentially have an anchor to hold you while you adapt. Without that anchor, changes can feel chaotic and even terrifying.

拥有“身份感”有很多不同的作用。牢固的身份感可以帮助你应对变化。当身边世界不断在变化,如果你具有牢固的自我感,它就会像是一个船锚,在你调整适应时将你稳稳固定住。没有这一船锚,各种变化就会感觉混乱无序,甚至恐怖。

In addition, having a strong identity allows you to develop self-esteem. Without knowing who you are, how can you develop a sense that you are worthwhile and deserving of respect?

另外,拥有牢固的身份感,可以培养良好的自尊感。如果不知道你是谁,你如何能够觉得自己有价值,觉得自己值得尊重呢?

Signs/迹象

Identity disturbance is sometimes called identity diffusion. This refers to difficulties determining who you are in relation to other people. Some people with BPD may describe this as having difficulties understanding where they end and the other person begins.

身份紊乱有时也被称为身份弥散。这是指在人际关系中很难判定自己是谁。一些BPD患者可能会将此描述为:很难理解他们与其他人的分界线。

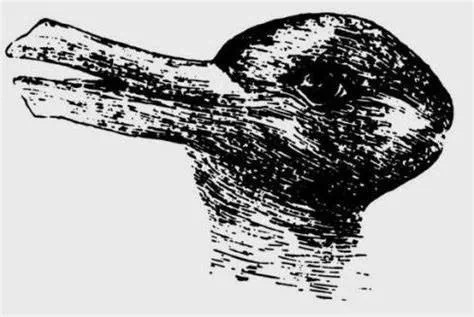

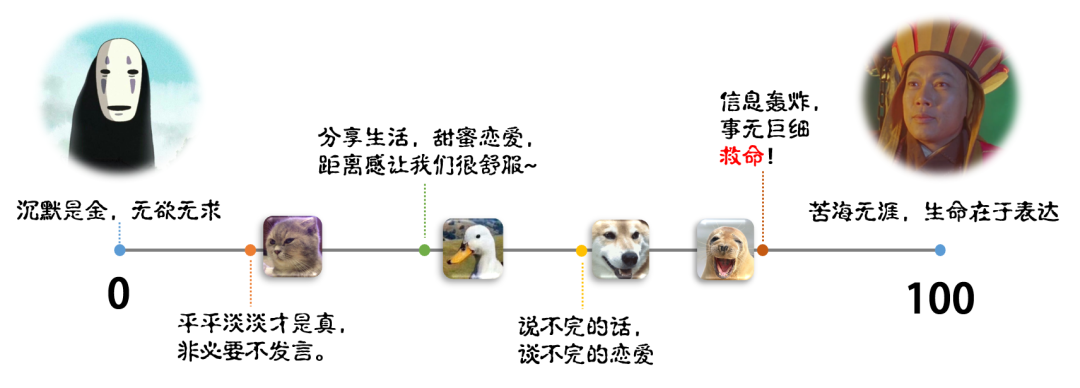

People with BPD often report that they have no idea who they are or what they believe in. Sometimes they report that they simply feel non-existent. Others even say that they are almost like a "chameleon" in terms of identity; they change who they are depending on their circumstances and what they think others want from them.

BPD患者通常表示他们不知道自己是谁,不知道自己真正的信念所在。有时他们说他们纯粹感觉自己不存在。其它一些人甚至表示他们感觉自己在身份感方面,自己就像是一条变色龙,他们的身份随着周围环境和身边人对自己的期望而不断改变。

For example, you might find yourself being the life of the party at social events, but having a somber and serious demeanor at work functions. Of course, everyone changes their behavior to some degree in different contexts, but in BPD this shift is much more profound.

例如,你可能会发现自己在社交活动中扮演着活力四射的核心角色,但在工作聚会中却严肃庄重,当然,每个人在不同场景中都会在一定程度上改变个人行为,但在BPD患者中,这种变化要远远更显著。

Those experiencing identity disturbance likely experience inconsistent beliefs and behaviors; they may also tend to over-identify with groups or roles over their individual identity.

存在身份紊乱的人可能会信念和行为不一致。他们也可能会常常过于认同集体身份或某些角色,将集体身份和这些特定角色放在个人身份之前。

Many people with identity disturbance in BPD say that in addition to changing behavior, their thoughts and feelings change to match the current situation. For example, they might frequently change their minds about the following:

很多具有身份紊乱的BPD患者表示,除行为的变化之外,他们的想法和感受也会随着客观情形发生变化。例如,他们可能会对以下事项频繁改变他们的想法:

Their career/他们的事业

Friendships/友谊

Aspirations/志向

Their opinions and beliefs/观点和信念

Other major life decisions/主要人生决策

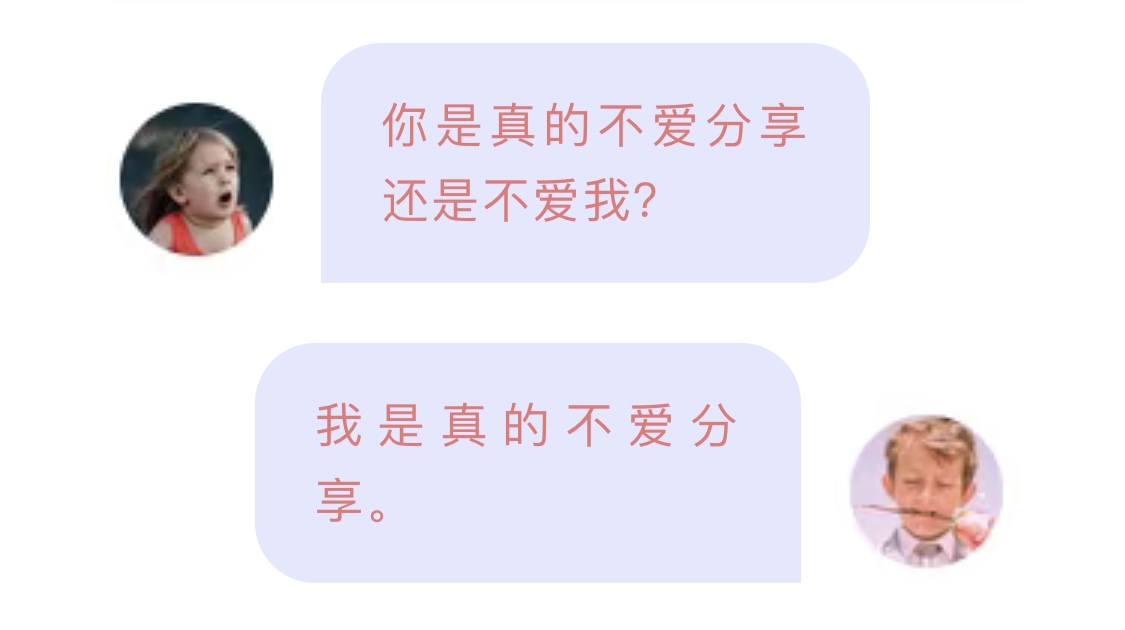

As a result, many people with BPD struggle to set up and maintain healthy personal boundaries and have difficulties in their interpersonal and intimate relationships. They may also have trouble committing to values, goals, and jobs.

In addition, those with identity disturbance find that their moods change frequently and unpredictably.

因此,BPD患者很难设立并维持健康的个人界限,难以应对人际和亲密关系,可能还难以全身心坚守特定价值观、目标和工作等。

另外,身份紊乱者也会发现他们的情绪会频繁突然波动。

Relationship Issues in BPD

BPD患者的人际关系问题

Those who are struggling with identity disturbance in BPD commonly have trouble forming close relationships with other people. Someone with identity disturbance likely experiences the negative effects of low self-esteem, including a lack of self-respect and personal boundaries. This can make it especially difficult to form bonds with other people.

身份紊乱的BPD患者通常难以与他人建立亲密关系。一些身份紊乱者可能会受到低自尊感的负面影响,其中包括缺乏自我尊重,缺乏个人界限。这可能就会让密切关系的建立变得尤为困难。

Another relationship challenge for those with identity disturbance is feeling a lack of support or meaninglessness in their relationships. Feeling an "emptiness" inside is common for those with identity disturbance.

他们在人际关系方面的另一问题是感觉缺乏支持,或者感觉这段关系毫无意义。他们通常内心有种“空虚感”。

Since it's hard for them to find meaning within themselves, they may face challenges finding meaning in relationships with their family, friends, and romantic partners.

由于他们很难在自身中找到意义所在,他们可能就很难找到各种家人、朋友和恋情等人际关系的意义所在。

Causes/起因

There has been very little research on the identity problems associated with BPD, but there are many theories as to why people with BPD often struggle with identity. For example, Marsha Linehan, PhD, a leading BPD researcher and the founder of dialectical behavior therapy (DBT), believes you develop an identity by observing your own emotions, thoughts, and feelings, in addition to others’ reactions to you.

关于BPD方面的身份问题,研究极少,但对于为何BPD患者通常遭受身份问题困扰,却有很多理论。例如,领先BPD研究专家,辨证行为疗法(DBT)创始人 Marsha Linehan博士认为,一个人对自己身份的认知,是通过观察个人情绪、思想、感受以及他人对自己的反应而形成的。

Borderline personality disorder is associated with emotional instability, impulsive behavior, and dichotomous thinking. All of these factors can make it difficult to form a coherent sense of self, because internal experiences and outward actions are not consistent.

而BPD则与情绪不稳定性、冲动行为和对立思维相关。这些因素都会让人难以形成连贯的自我认知,因为其内在体验与外在表现出的行动并不一致。

In addition, many people with BPD come from chaotic or abusive backgrounds, which may contribute to an unstable sense of self. If you determine who you are based on others’ reactions to you, and those reactions have been unpredictable and/or scary, you have no framework for developing a strong sense of identity.

另外,很多BPD患者有着混乱无序或充满虐待的成长背景,这可能也会助长自我感的不稳定性。如果你根据别人对你的反应来判断你是谁,而且这些反应都不可预测且/或可怕,那么你就缺乏一个形成牢固身份感的框架。

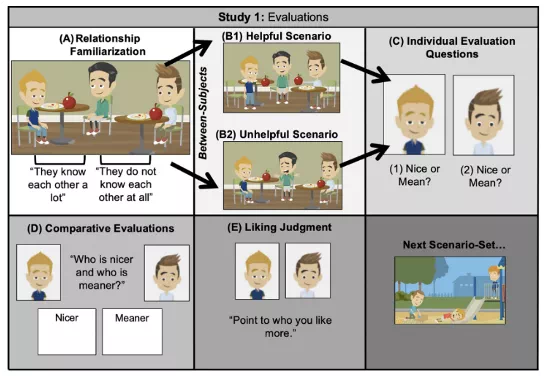

The ability to understand the mental states of yourself and others is known as mentalizing. This is especially difficult for those with identity disturbance and BPD. This means they struggle with comprehending human behaviors and intentions, making it extra challenging for them to know themselves and others intimately.

了解个人和其他人的心理状态,这一能力被称为“心理化”。这对身份紊乱的BPD患者尤为困难。这意味着他们很难理解人类行为和本意,因此也就让他们尤其难以了解自己,深入了解他人。

One study published in 2017 showed that this problem with mentalizing may play a key role in why people with BPD struggle so much with identity diffusion and interpersonal relationships.

2017年发布的一项研究显示,关于BPD患者为何存在严重身份弥散问题,为何如此难以应对人际关系,心理化能力可能发挥着关键作用。

Identity Status Theory by James Marcia

James Marcia的身份状态理论

James Marcia identified four identity statuses: identity diffusion, identity foreclosure, identity moratorium, and identity achievement. These identity statuses are ways to resolve the identity crisis and then establish a commitment to this identity. In this context, the term crisis is a period of development where the adolescent experiences alternative identities and then chooses. The term commitment is the decision that the adolescent makes on what he or she is going to do. Commitments include occupation, religion, philosophy, sex roles, or personal standard of sexual behavior.

James Marcia提出了四种身份状态:

身份弥散、身份早闭、身份延期、身份达成。

通过这些状态,可消除身份危机、对想要坚守的身份做出承诺。在这里,

危机,是指一个发展阶段,在这一发展阶段中,青少年经历不同身份,然后做出选择。

承诺,是指青少年对要选择的方向做出决定,包括职业、宗教、哲学、性角色,或个人性行为标准。

Identity diffusion is the status where adolescents have not experienced any identity crisis yet. They have yet to explore meaningful alternatives and they have yet to make any commitments. During this status, adolescents do not show interest in occupational or ideological choices.

身份弥散状态:青少年尚未经历任何身份危机。尚未探索各种有意义的选项,尚未做出承诺(决定想要坚守的身份)。在这一状态中,青少年对各种职业或意识形态选项并不会表现出兴趣。

Identity foreclosure is the status where adolescents have decided on a commitment; however, they have not had an identity crisis. That is, the adolescent has not had any opportunity to experience alternatives. The adolescent accepts what others have chosen for him or her. Usually, this occurs when an authoritative parent passes on their commitment to the adolescent. These same adolescents will identify more closely to the same-sex parent. For example, if a father is a mechanic and owns his own business, then his son will become a mechanic and take over the business.

身份早闭状态:青少年做出了承诺(决定了想要坚守的身份),但尚未经历身份危机。即,青少年尚未有机会去探索不同可能。他们只是接受了别人为其做出的选择。通常发生的情形是,一位专制的父母将个人人生路线传递给了青少年孩子。青少年会更倾向于认同同性父母的身份。比如,如果一位父亲是自己创业的机械维修师,那么他的孩子也会成为机械维修师并接管其生意。

Identity moratorium is a marginal period where the adolescent is on the verge of an identity crisis; however, the adolescent has not made any commitments yet. The term moratorium refers to a period of delay where someone had not yet made a decision. It is during this time that they experience different roles. During this period, adolescents and young adults will court one another, look at different career opportunities, explore philosophies and so on.

身份延期状态:这是一个短暂阶段,该阶段中,青少年处于一次身份危机的边缘,但尚未做出承诺(尚未选择想要坚守的身份)。延期,是指一个人推迟做决定的一段时间。在这一时间段中,他们体验不同角色。这一阶段中,青少年或刚成年者会互相示好,了解不同职业机会、探索不同哲学理念等。

Identity achievement is the final status where the individual has gone through a psychological moratorium and have made their decisions for life. These individuals have explored different roles and opportunities and have come to conclusions and made decisions on their own.

身份达成:一个个体经历身份延期阶段,然后决定人生方向。他们已经探索了不同角色和机会,已经做出了最终决定。

In short, James Marcia found that a person’s identity is not “set” and is quite fluid. Before a person’s identity is chosen, individuals go through a process, whether it is forced on them or not, to determine their identity. A person’s identity is made up of commitments made by the individual. These commitments are decisions made throughout one’s life that determines “who” that person will be.

简而言之,James Marcia发现,一个人的身份并非固定的,而是很灵活的。在一个人选择自己的身份之前,他会经历一个身份探索过程,无论这一过程是被迫经历与否。一个人的身份是由其承诺(所选择坚守的方向)组成的,而这些承诺是指一个人一生中所做出的、决定了他是谁的种种决策。

How to Find Yourself

如何找到自我

So how do you go about answering the question Who am I? Of course, there is no magic solution for identity problems. However, most treatments for BPD include components that can help you begin to discover who you are and what you stand for.

那么,如何知道“我是谁”呢?当然,身份问题并没有神奇答案。但很多针对BPD的治疗方案都包含一些能够帮助你发现“你是谁”以及你的信念的元素。

Often, the first step is finding a good therapist who can help you work on identity problems. Treatments for BPD that may help with identity disturbance include:

通常,第一步是找到一个能够帮助你解决身份问题的好的心理咨询师。一些可能有助于解决身份紊乱的BPD治疗方式包括:

01

Cognitive behavioral therapy (CBT)/

认知行为疗法(CBT):

This type of therapy can help identify any limiting beliefs a person has about themselves or others, making it easier over time to form relationships. It also addresses underlying anxiety and mood symptoms.

该疗法可以识别一个人对自己和他人的具有局限性的观念,从这些观念入手,让患者更易于建立人际关系。同时该疗法还可应对底层焦虑和情绪症状。

02

Dialectical behavior therapy (DBT)/

辨证行为疗法(DBT):

This helps someone cope with intense emotions and control destructive behaviors. Mindfulness is often a technique used in DBT.

该疗法帮助应对强烈情绪,帮助控制破坏型行为。正念是DBT中常用的一种技巧。

03

Mentalization-based treatment (MBT)/

心理化疗法(MBT):

In MBT, a therapist helps a person with BPD improve their interpersonal skills. This type of therapy aims to strengthen their understanding of what they and others are thinking or feeling.

该疗法可提升BPD患者人际技能。该疗法旨在增强患者对个人与他人想法和感受的理解能力。

04

Transference-focused psychotherapy (TFP)/

移情焦点疗法(TFP):

In TFP, as a client engages with their therapist, aspects of their identity disturbance plays out in the treatment relationship in many of the same ways they would with someone in their personal lives. This provides a way for the therapist to support an integration of different aspects of the patient self.

该疗法中,在患者与咨询师互动过程中,其身份紊乱症状中的一些方面也会像在其他人际互动中一般自然展现出来。这样就有助于咨询师将患者自我的这些各种不同方面统一起来。

05

Schema-focused therapy (SFT)/

图式聚焦疗法(SFT):

SFT integrates a variety of psychotherapeutic techniques to try and help patients change entrenched, self-defeating patterns, or schemas, that might be contributing to challenges with identity.

该疗法集合了各种不同心理治疗技巧,旨在帮助患者改变可能催生身份问题的一些根深蒂固的有害思维模式(即这里的“图式”)。

*Schema,即认识这个世界各种具体和抽象事物的框架。比如一个孩子对狗的Schema是有毛,四条腿。在见到老虎后可能就会认为老虎是一只狗。随着阅历和知识增加,他会不断建立新的Schema,更新既有Schema。

In addition, there are ways that you can work on identity disturbance on your own. You can begin to discover what you view as meaningful in your life. This type of self-discovery may be most effective in conjunction with therapy, especially as people with identity disturbance tend to struggle to find meaning.

另外还有其他方法。你可以开始探索你觉得自己生命中有意义的事物,这种类型的自我探索在心理治疗辅助下会发挥最大效用,尤其是对于受身份紊乱困扰且常常难以寻找到意义的人群而言。

Knowing what's most important to you can connect you with a greater sense of identity. Many people find creative outlets to be helpful ways to express and learn about themselves.

知道什么对自己最重要,可以让你形成一种更牢固的身份感。很多人发现创意表达十分有助于自我表达和自我了解。

Everyone struggles with identity issues. You're not alone if you sometimes wonder who you are and what significance your life has. If you struggle with identity disturbance, know that there are health care professionals and many treatment types that can help. With the right support, you can overcome identity disturbance—and other symptoms of BPD.

每个人都受到身份问题的困扰,如果有时候你在自己是谁、自己人生意义方面存在疑惑,那么你并非孤例。你需要知道有心理健康专业人士和很多治疗方法可以帮助你。如果有正确的帮助,你可以克服身份紊乱问题以及BPD的其他症状。