家有“神兽”不愿“归笼”?|合理应对孩子厌学拒学

作者:罗全辉 北京师范大学心理学部2020级临床与咨询方向研究生

荐序

孩子不爱学习,吼他、骂他,哭求、跪求,恐吓、威胁,软磨硬泡都不管用,家长到底该咋办?本文作者也是两个孩子的爸爸,老大高一了也处于厌学状态,其毕业设计就是拒学行为的家庭干预,各位家长不妨来看看这位爸爸的心得体会。

“学习太累了,没意思,我做什么都没劲…”

“我不喜欢学校,讨厌老师,憎恨学校…”

“我想把学校炸了”……

上面这些内容是我大儿子经常说的话,相信很多家长也曾听过自家孩子表达过类似的感受。

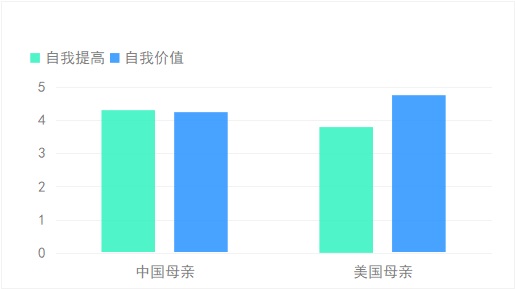

中国青少年研究中心与北京师范大学教育系曾对全国中小学生学习与发展进行过调查,结果发现因“喜欢学习”而上学的小学生、初中生、高中生仅有8%、10.7% 和4.3%(郑新蓉, 易进, 2000)。

广州市对中小学生拒绝上学行为进行调查,发现拒绝上学行为检出率高达22.5%(陈玉霞, 戴育红, 杨升平, 2016),甘肃省某中学调查结果也显示,有70.4%的同学存在厌学情绪(倪永平, 2018)。

无论是从数据看,还是自身的经验来看,厌学拒学问题在中小学生中都非常普遍。不少家长也为此感到十分头疼。

什么是厌学?

厌学指学生对学校的学习生活不能满足自己的需要而产生的一种不满意、不愉快、厌烦学习的情绪感(张笑妮, 2021)。

其主要表现有:

※ 讨厌学习,被动地或根本不愿意接受老师的教育;

※ 上课不能集中精神听课,走神、发呆;

※ 懒得动脑筋思考学习问题,对学习任务有抵触情绪;

※ 无视课堂纪律,上课搞小动作、讲话、甚至捣乱、睡觉;

※ 如果强制其学习,则有逆反心理,出现紧张、痛苦和焦虑情绪;

※ 对学校、老师心怀不满,甚至拒学、混学、辍学。

(图源:图查查)

厌学一般经过四个阶段:焦虑阶段、怀疑阶段、恐惧阶段和自卑阶段。

它是逐渐升级不断发展的,从量变转到质变的过程,家长们看看你家孩子现在处于哪一个阶段?

🌟 焦虑阶段:是指学生因为没有实现预定目标而产生冷淡和焦虑意识;

🌟 怀疑阶段:是指学生由于在学习上多次失败,对自己或老师设定的学习目标常常不能实现,进而对自己的学习能力产生怀疑,觉得自己似乎不是一块天生适合学习的好“料子”;

🌟 恐惧阶段:是指学生在学习上产生明显的障碍,怀疑自己的学习能力有问题,从而对学习产生恐惧心理;

🌟 自卑阶段:是指学生把学习上的失败,全部归结于自己学习能力低下,以至于彻底失去学习信心。(任胜涛, 2016)。

多数孩子还是处于前两个阶段,此时及时干预还是会有显著效果的!即使处于后两阶段,也不必害怕,办法总比困难多,家长朋友们不要气馁。让我们先找一找厌学原因,再来想想办法。

01 厌学的原因——不是家长也不是孩子的错

可能会有家长产生这样的疑问:“同样的社会大环境、同样的教育教学,为什么别人家的孩子不厌学,只有我家孩子会厌学?”

不妨让我们分别从家庭层面和孩子个人层面探索一下原因。

(a)家庭层面

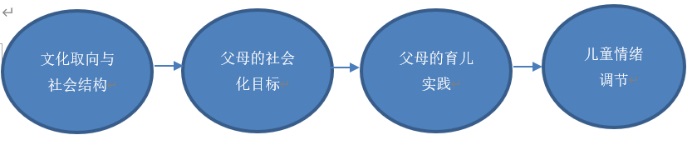

生活观念、教养方式、亲子关系、家庭互动、家庭气氛都可能会造成孩子厌学拒学。

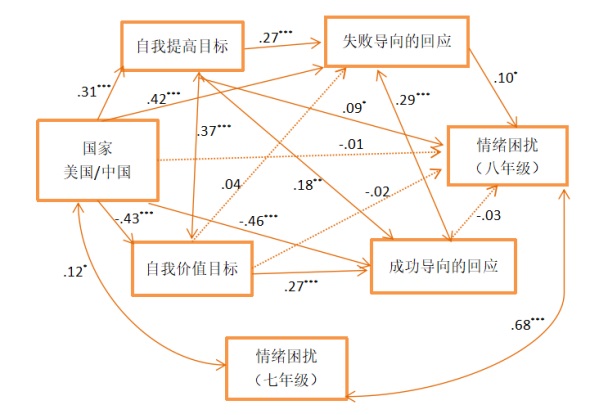

在厌学拒学的孩子家庭中,通常存在父母心理控制、高期望、过度保护、偏重智育的现象(Mallett, 2016)。

其中,父母心理控制是指使用诸如羞辱、内疚诱导和情感退缩等行为来侵入青少年的情感和认知过程,是一种与不良儿童结果相关的消极养育形式。

父母使用心理控制最常见的表达是:

“你怎么这么笨!”——羞辱;

“你怎么对得起我们的付出?”——内疚诱导;

“你长大了只能去捡垃圾!”——恐吓

这样做的后果是让孩子情绪和社会心理发展不良,会导致厌学、拒学和攻击行为等外化问题的增加(Pinquart, 2017)。

具体来说,父母使用心理控制是通过增加了孩子的表达抑制来增加内化问题(如焦虑、抑郁等),进而增加了拒学行为(Hughes et al., 2020)。

简单来说,就是让孩子感到害怕、内疚的同时又不让孩子充分表达不良情绪,导致情绪累积在身体里无处释放,长此以往,就容易造成孩子的焦虑、抑郁,孩子可能会对什么事都提不起兴趣,最终形成厌学、拒学的行为问题。

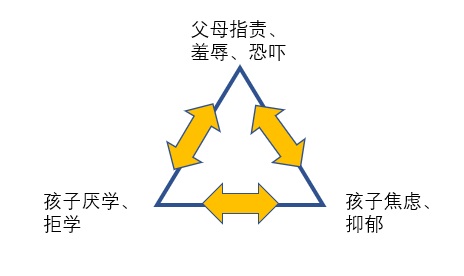

家庭因素与厌学行为还可能互为负向因果。

根据强迫理论(Coercion Theory):一个人是否会在儿童或青少年时期从事偏差行为,取决于父母和孩子之间发生的双向强迫过程。

强迫是指导致消极行为强化的厌恶事件。强迫过程是一系列不断升级的反馈循环(Dishion & Patterson, 1997)。

当厌学行为出现时,不良的家庭因素也会被放大。当孩子出现厌学行为时,父母可能会表现出紧张、焦虑,过度关注儿童的拒学行为,采用批评、指责甚至打骂或冷暴力的方式,这反而加剧了孩子的心理失衡,甚至可能引发更严重的心理问题,形成恶性循环。

良好的家庭氛围对于青少年是一个很大的保护性因素。当具有破坏性的家庭因素出现时,它们本身会对孩子的个性特征形成不利的影响。比如父母的过度保护,会导致孩子的过度依赖,独立性变差,难以面对挫折和压力,从而间接导致厌学、拒学(高柏慧 等, 2016)。此外,冲突、孤立以及沟通不良等等家庭互动失调的情况也会增加孩子的厌学拒学行为(Bernstein et al., 2000)。

(b)个体因素

影响个体厌学拒学的个人因素大致可以归为三类:目标、动机和方法。

缺乏目标

作为家长,我们也曾在青春期有过迷茫的经历,找不到目标,也可能不知道如何达到目标,不确定自己能否实现目标。

其实青少年自我同一性尚处于发展过程中,青少年很容易在家庭和学校中找不到归属感和价值感,自我认同错位,很多人缺乏人生目标,容易造成学习兴趣低下。

当个人温饱问题和小康生活实现后,可以设定更挑战性的目标,如为科技进步,为国家繁荣富强,为造福人类做贡献。

缺乏动机

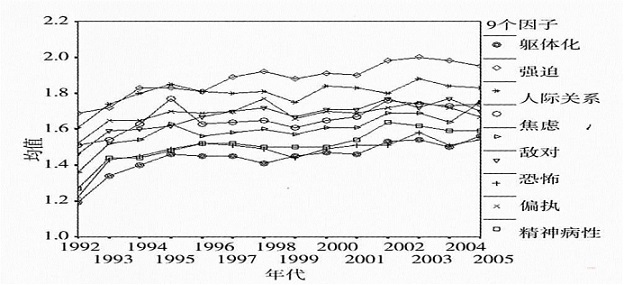

在缺乏目标的情况下,青少年良好的学习动机主要来源于自我效能感驱动。家长们给孩子灌输的观点很重要,如果只是说“不学习将来没好工作”,“爸妈为你付出一切都是为了让你能好好学习”,也只能给孩子一些暂时性的动力,但它的副作用是增加孩子焦虑、愧疚情绪,属于前文提到的心理控制。

由于青少年阶段心理的发展跟不上身体的发展,当面临较重的学习任务,遇到挫折、失败时,孩子需要得到父母及时的关注与支持,否则心理容易受挫,从而产生恐惧、害怕等厌学情绪,时间长了,就产生习得性无助心理。

学习方法不当

当孩子面临学习动力不足时,家长反复地采用批评、指责的方式以此来推动孩子的学习,容易让孩子产生焦虑和恐惧的情绪。当面临焦虑和恐惧的时候,有些孩子可能会以焦虑为动力推动学习,但也只是短期起作用。很多学生应对焦虑的方法是逃避学习,通过网络和游戏应对焦虑,反而加重了厌学。此外,学习策略和方法需要长时间的习惯养成,青少年往往没有一套科学完整的学习方法,用功学习一段时间后却不见成效,渐渐失去学习动力,出现厌学行为。

02 应对厌学,家长可以做什么?

对于每个家庭来说,只有家庭因素和个体因素是属于内部的可控的因素,这也是我们应对厌学问题最直接有效的着力点。

创设良好家庭氛围,从夫妻关系着手

要创设良好家庭氛围,看似千头万绪,却有一个很好的抓手,那就是夫妻关系。夫妻关系是家庭功能的基石,父母保持情感稳定,一方面能让父母自身的生活更幸福,另一方面,也能给孩子的人生树立榜样,给到青少年充分有利的支持,为其输入正向的心理营养,投入产出比如此之高,值得每位父母花大力气改善。

(图源:图查查)

夫妻关系经营的方法,主要包括构建积极的关系、建立有效的沟通、接纳双方的差异三个模块。这不是一项简单工程,家长朋友可以找适合自己的书,建议只选一本就可以了,反复阅读,看透、读烂,看书后多实践,必要时也可以请专业人士帮助。

建立良好的亲子关系

孩子厌学与不良的亲子互动模式互为因果,应对孩子厌学问题,改善亲子关系也是一个重要方面。

很多父母在和厌学的孩子互动时都会出现这种情况:父母说什么孩子都听不进去,双方在不停地相互指责,停留在愤怒、挫败情绪之中。若想打破这种负性循环,最重要的是父母要有耐心去倾听孩子,听到孩子内心的想法与感受。

倾听有三大好处:

第一是促进亲子关系;

第二是在此过程当中反映孩子的情绪,教他们识别和表达情绪,防止负面情绪如焦虑和抑郁的累积;

第三是能让他们为自己行为负责,在沟通中他们会逐渐的把问题看得更清楚,自己做决定,采取行动。

钟思嘉等(2020)提出了积极倾听的四要素:

© 要养成习惯去和孩子确认他的表达;

© 要反映正面的感受,让孩子了解父母愿意和他们共同分享喜悦;

© 要正确地反映孩子的意思,避免激发孩子的抗拒或防卫心理;

© 要多利用时间倾听,内容不一定局限在某个问题上,还包括其他的爱好、兴趣、人生观,并试图在家里创造一些快乐时光。

比如前几天我和孩子有这样的对话,我就在尝试积极倾听:

儿子:又要考试了,烦死了!

我:你一想到考试就烦,是吧?

(重述对方的话,确认表达)

儿子:嗯。

我:你这个烦是指愤怒?无奈?害怕考不好?

(让他多体会自己的情绪,提高觉察力)

儿子:我也不清楚,就是烦。

我:我猜一下哈,你对这个考试制度很反感,所以会愤怒,但又无法改变现实,所以无奈,又害怕成绩可能不理想,可能会感到挫败,是这样吗?

(他把很多负面情绪都说成是烦,因此我试图帮他觉察情绪,提高情绪识别能力)

儿子:好像是这样哎。

我:你再多说说嘛

(促进情绪的表达,使情绪能量释放)

……

我:今天妈妈买了你最喜欢吃的比萨

(内容不局限在学习上,创造快乐时光)

……

同时,凡事过犹不及,父母还要注意四个不要:

❌ 父母不要强迫孩子做感受与情绪的分享;

❌ 不要提问太多;

❌ 不要过度倾听,特别没有建立良好关系时,过度倾听会使孩子产生退缩的行为;

❌ 不要期望自己做得十全十美,有时未能积极倾听时也无须自责或焦虑。

激发孩子学习的动力

激发动力通常是难点所在。这需要一个探索过程,也可能会出现反复,需要家长保持耐心,具体可以从以下三方面入手(陈海贤, 2020):

(1)创造新的愉快体验。人同时具备感性和理性,感性可比作一头大象,理性则为骑象人。通常情况下,是由理性控制方向,但“大象”的力量更大,所以要产生改变,必须要有新的情绪体验,才能驱动大象。在孩子学习过程中,想办法让孩子产生良好的情绪体验,比如使用奖励,当孩子集中精力学习20分钟,就奖励孩子和小伙伴玩耍十分钟/吃一颗糖果等。

(2)明确目标、想象情境。首先和孩子一起去探索人生目标,将学习与他们的人生目标联系起来。带孩子去体验“学习是为自己而学”,而不是让孩子被动接受家长“灌输”的观念。

其次,我们可以和孩子一起想象目标已经达到后的状况,这种想象可以激发孩子改变的动力,在心理咨询中这种方法被叫称作奇迹提问技术。假想目标达成的情境后,试着让孩子站在目标达成的时候,给现在的自己提建议,这样就可以找到实现目标的方法和路径。

(3)运用小步骤原则。将宏大的目标分解,从小的改变开始,让孩子在每一次小小的改变中体会到成功和喜悦,感觉到自己是有能力的,不断积累成就感、效能感。

培养高效学习的习惯

家长朋友们不仅要教会孩子具体的学习策略,而且还要教会他们进行自我调控的方法,即如何找到适合自己的学习策略等,为孩子提供终身学习的机会,把他们培养成有自我调节能力的学习者。这样在学习的路上,孩子积极主动的把握自己的方向,并能随时更新自己的知识。它包括以下内容(哈维, 奇基-沃尔夫, 沈华东, 李跃, 2011):

☺ 信心:保持积极而坚定的信心;

☺ 情绪:培养积极的学习情绪,并使自己经常处在这样的情绪之中;

☺ 目标:为自己制定方向性的大目标,进而确定具体的学习目标,做出策略性的规划;

☺ 方法:和老师积极沟通,了解有效的学习方法;

☺ 监控:及时评价自己的学习及学习策略的功效,监督自己的表现;

☺ 时间:有效的管理时间;

☺ 环境:为自己创造一个舒适高效的学习环境;

☺ 求助:在必要时寻求帮助。

培养学习习惯的过程,涉及如此多的因素,看起来非常困难,但换一个角度来看,这未尝不是一件好事,因为至少有这么多方法可以帮助孩子改善自己的学习状况。

当你与孩子建立良好的亲子关系,和他们一起去找到学习的动力之后,就可以在家长或老师帮助下培养高效的学习习惯,或者孩子自己就能养成自己好的学习习惯。相信到了这一步,孩子的厌学问题就基本解决了,随着他们学习效率的提升,在学习时的情绪会越来越好,进入一个良性的循环,不断的取得成就,能够应对各种挑战,并且充满自信,这种胜任感会让他不断的寻找新的挑战,解决新的问题,会让他们更加爱上学习。

作者说

最后我想说:应对厌学的方法是清晰的,但家长需要花费精力和时间去学习如何在实际操作中应用这些方法,这个学习的过程可能是需要一年、两年甚至更长。有时,不良的家庭系统模式会让家庭卡在问题中无法自拔,建议家庭寻找专业的心理咨询师寻求帮助。就像每个家庭的身体疾病需要家庭医生,在精神方面也不妨找合适的心理咨询师来做家庭医生,定期做“体检”,让你的家庭更幸福,减少家庭成员受到心理困扰的风险。

参考文献

Bernstein, G. A., Borchardt, C. M., Perwein, A. R., Crosby, R. D., Kushner, M. G., & Thuras, P. D. (2000). Imipramine plus cognitive–behavioral therapy for school refusal. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 41, 111−112.

Dishion, Thomas J., & Gerald R. Patterson. (1997). The timing and severity of antisocial behavior: Three hypotheses within an ecological framework. In Handbook of Antisocial Behavior(pp. 205–217), edited by David M. Stoff, James Breiling, and Jack D. Maser. Hoboken, NJ: John Wiley and Sons, Inc.

Hughes, P. M., Ostrout, T. L., & Lewis, S. (2020). The impact of parental and individual factors on school refusal: A multiple-mediation model. Journal of Family Studies, 1–16.

Mallett, C. A. (2016). Truancy: It’s not about skipping school. Child and Adolescent Social Work Journal, 33(4), 337–347.

Pinquart, M. (2017). Associations of parenting dimensions and styles with externalizing problems of children and adolescents: An updated meta-analysis. Developmental Psychology, 53(5), 873–932.

陈海贤. (2020). 了不起的我. 臺北: 究竟出版社股份有限公司.

陈玉霞, 戴育红, 杨升平. (2016). 广州市中小学生拒绝上学行为调查. 中国心理卫生杂志, 30(2), 140–141.

高柏慧, 刘果, 黄俊峰, 张园园, 王旭梅. (2016). 青少年拒绝上学行为与气质性格、父母气质性格的关系研究. 国际精神病学杂志, 43(01), 10–14.

哈维, 奇基-沃尔夫, 沈华东, & 李跃. (2011). 培养孩子独立学习能力 帮助学生获取学业成功的实用手册. 天津: 百花文艺出版社.

倪永平. (2018). 探究中学生厌学心理成因及矫治措施. 新一代, 7, 81.

任胜涛. (2016). 青少年厌学现象的成因及心理辅导机制构建. 中国青年研究, 0(4), 90–94.

钟思嘉, 王宏. (2020). 儿童时间管理父母效能手册. 北京: 清华大学出版社.

张笑妮. (2021). 社会工作介入儿童厌学问题的个案研究(硕士学位论文). 甘肃政法大学, 兰州.

郑新蓉 易进. (2000). 我国中小学生学习与发展调查报告. 青年研究, 1, 2–8.

策划 | 蔺秀云

撰写 | 罗全辉

编辑 | 王婉睿 韩思思

排版 | 韩思思

图片来源于网络,侵删