婚姻家庭理论 | Beavers系统模式理论

• 理论整理者 • 唐莹莹

代表性人物及其生平

威廉姆·罗伯特·比弗斯(William·Robert·Beavers)

威廉姆·罗伯特·比弗斯(William·Robert·Beavers),南方卫理公会大学(Southern Methodist University)心理学教授、德克萨斯大学达拉斯西南医学中心(University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas)的精神病学临床教授,是一位国际知名的精神病学家、作家和研究人员,并且创立了Beavers家庭研究中心。1999年,Beavers被同行医生评为达拉斯(Dallas)最佳精神病学专家。

理论发展历程

Beavers等人1977 年提出了家庭系统模式理论,该理论模型来源于临床实践和相关的研究观察。他们通过观察得出结论,家庭功能并非属于离散的类别,而是在一个连续的功能行为范围之内。并且,家庭系统的应变能力与家庭功能的发挥之间是一种线性关系,即家庭系统的能力越强,则家庭功能的发挥越好,而功能失调的家庭更倾向于僵化自己的交往方式。

研究者们将此模型与Olson环形模型对比 (Beavers & Voeller, 1983),认为Beavers家庭系统模式避免了后者的缺陷,并反映了包括家庭在内许多生活系统的发展和分化的功能。

随后,Beavers和Hampson (1990)、Beavers和Hampson (2000)开发出了与该理论匹配的评估工具,并呈现出良好的信效度。

代表性著作

1.Hampson, R. B. & Beavers, W. R., Family Assessment: Contemporary and Cutting-Edge Strategies, Second Edition. Taylor and Francis, 2012, p. 83-114 32 p.

2.Beavers, W. R., & Voeller, M. N. Family models: Comparing and contrasting the Olson circumplex model with the Beavers systems model. Family Process, 1983, 22(1), 85-97.

3.Hampson, R. B., & Beavers, W. R. Measuring family therapy outcome in a clinical setting: Families that do better or do worse in therapy. Family Process, 1996, 35(3), 347-361.

4.Beavers, R., & Hampson, R. B. The Beavers systems model of family functioning. Journal of Family Therapy, 22(2), 2000, 128-143.

5.Beavers, W. R. Psychotherapy and growth: A family systems perspective. New York: Brunner/Mazel. 1977, p. 14.

理论观点

Beavers等人1977年提出了家庭系统模式理论。他们认为,家庭系统的应变能力与家庭功能的发挥之间是一种线性关系,即家庭系统的能力越强,则家庭功能的发挥越好。

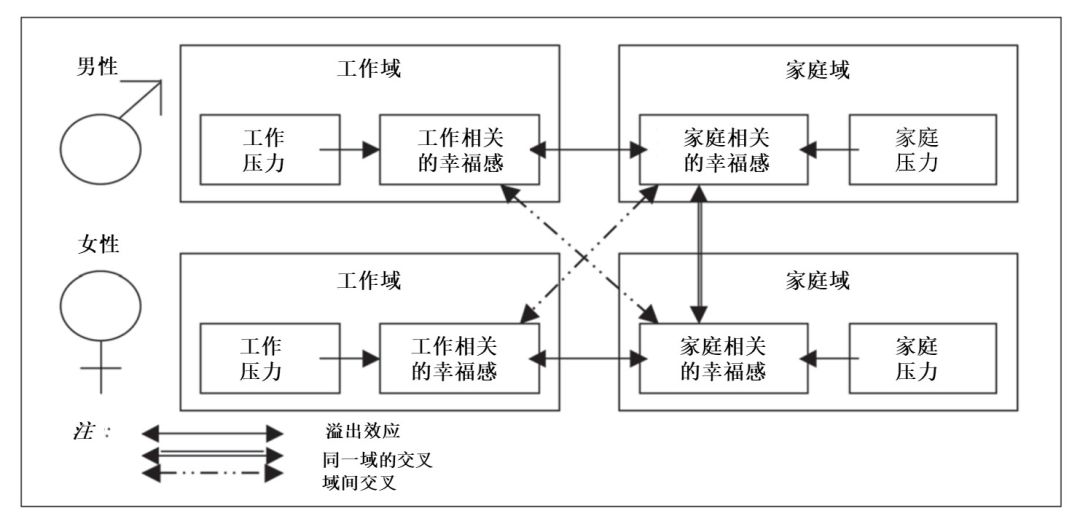

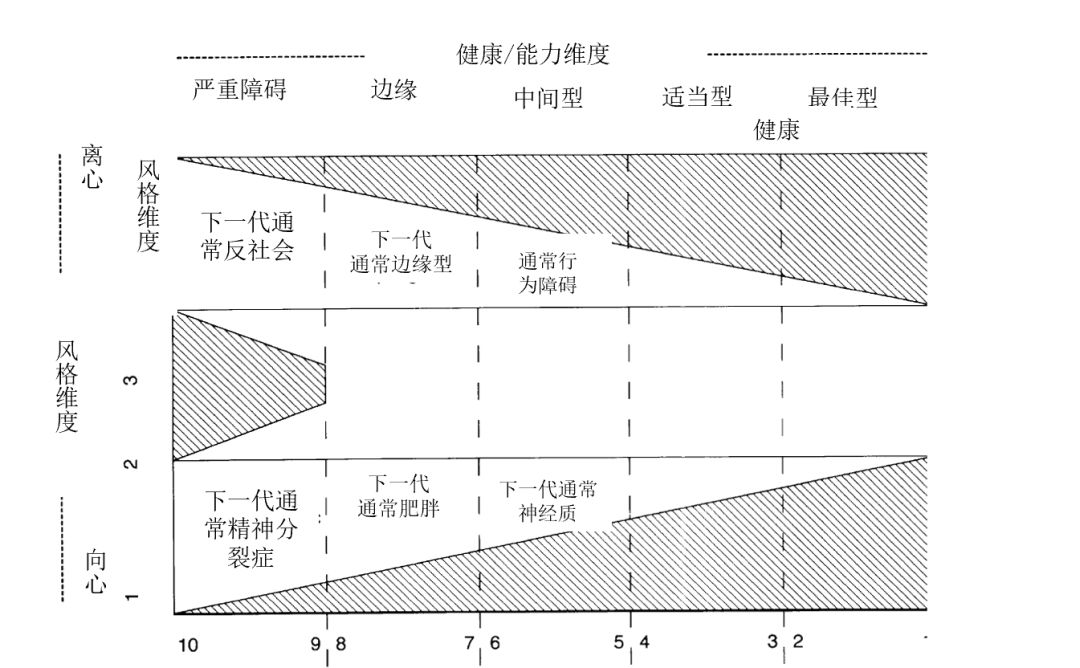

图1 改编自Beavers和Hampson (2000)

Beavers 的系统模式理论从两个维度考察家庭功能:一是家庭在关系结构、反应灵活性等方面的特征,它与家庭功能发挥的效果之间呈线性关系;二是家庭成员的交往风格,它与家庭功能发挥的效果之间呈非线性关系,处于两个极端的向心型交往和离心型交往均不利于家庭功能的发挥,家庭成员常会出现适应障碍。根据第一个维度,可以将家庭分为5种类型:严重障碍型、边缘型、中间型、适当型和最佳型。

最佳型家庭中的家庭成员拥有系统导向,他们能够意识到许多原因相互作用会产生特定的结果,并且原因和结果是互换的(例如,严厉的惩罚会导致攻击行为,而攻击行为也会引起严厉的惩罚)。最佳型家庭中亲密行为很常见,家庭成员能够平等交流,并且对彼此的观点和选择相互尊重,每个人的个性可以充分发展,个人边界清晰,虽然存在冲突,但通常会很快解决。

适当型家庭与最佳型家庭有所不同,前者更加控制导向,经常会试图通过恐吓或者直接动手来解决问题。因此,家庭成员会试图获得更多的权力,而父母在情感方面的回报较少,尽管通常是有效的。适当型家庭的亲密度和信任度更低,喜悦更少,自发性更差,但这些仍然是足够的。通常,适当型家庭中存在性别角色刻板印象,即认为男性大多是传统的、强势的和冷静的,而女性更多是情绪化、容易抑郁的。

中间型家庭通常有功能正常但脆弱的孩子,父母和孩子都容易受到心理问题的影响,根据其成员交往模式可以分为3类:向心型中间家庭、离心型中间家庭和混合型中间家庭。中间型家庭有明显的控制导向和权力差异,权力斗争和未经协商的纪律很常见。中间型家庭的成员认为人们基本上是反社会的,因此他们的努力控制被认为是必要的。这些家庭成员没有边界问题。向心型中间家庭的成员希望公开、专制的控制能够获得成功,父母的操纵或者间接控制是最小的。敌意的表达不被赞许,因此是隐蔽的,而关怀的表达则是被赞许的。向心型中间家庭的成员对规则和权威有适度的自发性并极度关注。性别刻板印象的观念在这一群体中占比最大,像孩子的女性和沉默、强壮的男性比比皆是。离心型中间家庭也试图通过恐吓历来进行控制,但并不指望这种方式会有效。在离心型中间家庭中,公开的敌意、指责和攻击屡见不鲜,而温暖和关心的表达反而会引起焦虑。被轻易释放的负面情绪为离心型中间家庭提供了能量。父母呆在家里的时间很少,孩子们搬出家庭,住进临近街区的时间比正常家庭要早很多。权力问题没能得到解决,并且这种矛盾是公开的。混合型中间家庭有相互交替、相互竞争的向心和离心行为,因此在中间家庭中处于中游地位,并不极端。

在边缘型家庭中,混乱的公开权力斗争与无效但持续努力地建立统治/服从模式交替出现,每个家庭成员在满足自己或他人的情感需求上缺乏技巧。这些家庭既不像严重障碍型家庭那样功能失调,但也不像中间型家庭那样有效地建立稳定的控制导向。边缘型家庭根据其成员间的交往风格可以分为两类:向心型边缘家庭和离心型边缘家庭。在向心型边缘家庭中,混乱更多地是口头上的,而不是行为上的,控制斗争强烈,但通常是隐蔽的。公开的反抗或偷偷表达愤怒是不被期待的,也就是说,并不在家庭规则之内。在向心型边缘家庭中有时会出现重度强迫症患者和厌食症患者。离心型边缘家庭在愤怒表达方面要“开放”的多,家长关系非常糟糕,而且经常会发生激烈的争吵。孩子们学会了操控父母那不稳定而又摇摆不定的子系统,有时候还会形成边缘型人格障碍。

严重障碍型家庭最大的不足在沟通领域,其最大的需要是沟通的连贯性,其成员在谈判和适应能力方面最为有限,家庭成员几乎没有能力解决矛盾以及选择和追求目标,在讨论过程中,他们缺乏共同的注意力焦点,情感上的疏远也阻碍了令人满意的相处。严重障碍型家庭中的任何人显然都没有公开的权力,而且由于控制是通过各种隐秘和间接的手段进行的,因此家庭功能显得很混乱。根据其成员间的交往风格也可将其分为两类:向心型严重障碍家庭和离心型严重障碍家庭。向心型严重障碍家庭有一个坚固的、隔绝的外部边界。在外人看来,这种家庭是不寻常的。这种家庭中儿童的情绪发展可能会延迟,分离/个性化的发展需要与家庭对团聚和极端家庭忠诚的坚持之间存在钱啊割裂的冲突。离心型严重障碍家庭在家庭和社区之间的界限很脆弱,成员之间经常分离、公开敌对,并且极其蔑视依赖、脆弱、人类的温柔和温暖。这与向心型严重障碍家庭的特征形成了鲜明的对比,但两者混乱、不完整的交流和失衡的适应性水平却十分相似。来自离心型严重障碍家庭的儿童在社交情感发展方面可能也会像向心型严重障碍家庭一样受限。

评估工具

基于Beavers系统模式理论所编制的评估工具可以将家庭分为九种类型中的一种或者家庭组成(family groupings; Beavers and Hampson, 1990),共包括三种,自我报告家庭清单(Self-Report Family Inventory, SFI; Beavers & Hampson, 1990)、Beavers互动能力量表(Beavers Interactional Competence Scale, BICS; Beavers & Hampson, 2000)以及Beavers互动风格量表(Beavers Interactional Style Scale, BIS; Beavers & Hampson, 2000))。BIS和BICS是观察性的临床分级评估方式,而SFI是自我报告量表。

自我报告家庭清单适用于11岁以上的家庭成员,它共包括36题项,由5个分量表构成,分别为健康/能力、冲突、凝聚力、领导力和情绪表达能力。健康/能力分量表包括19题项,涉及到家庭情感、父母联盟(parental coalitions)、问题解决能力、自主性和个性、乐观与悲观的观点和对家庭成员的接受度;冲突分量表包括12项,涉及显性冲突和隐性冲突,包括争吵、指责、公开打架、承担个人责任、未解决的冲突和消极情绪基调(negative feeling tone);凝聚力分量表包括5个题项,涉及到家庭团聚、内部和外部对家庭的满意度以及在一起的时间;领导力分量表包括3个题项,包括父母领导力、指导性(directiveness)和控制的程度;情绪表达量表包括6个题项,涉及到温暖、关怀、亲密的语言和非言语表达(Hampson & Beavers, 1988)。

SFI采用五点计分,1代表“非常符合我们的家庭”,3代表“有些符合我们的家庭”,5代表“非常不符合我们的家庭”,信效度良好,α系数在0.84~0.93之间,重测信度在0.85以上,与BICS之间的典型相关系数为0.62以上(Hampson et al., 1989)。

Beavers互动能力量表和Beavers互动风格量表都是为测量家庭互动而设计的,由受过训练的评分员完成。评分员需观察时长为10分钟的家庭互动的片段,家庭成员在此期间讨论此问题:您希望看到您的家庭发生什么变化?每个互动量表由5点或10点的几个分量表组成,并且非常具体地说明了应该如何评分。

其中,BICS量表用于评估一个家庭的整体健康和能力水平,由以下十三个分量表组成:

- 家庭结构:

①显性权力(Overt Power; 从混乱到平等);

②父母联盟(从父母子女联盟到强大的父母联盟);

③亲密关系(从模糊的边界到清晰的边界)。

- 神话(Mythology; 从一致到不一致)

- 目标导向的谈判(从非常高效到非常低效)

- 自主性:

①表达清晰度(从非常清楚到非常不清楚);

②责任(从经常对行为负责到偶尔对行为负责);

③开放性(从非常开放到不接受)。

- 家庭情感:

①情感范围(从直接、广泛表达到很少表达);

②情绪和语气(从热情乐观到愤世嫉俗和悲观);

③未解决的冲突(从严重的、未解决的冲突到没有未解决的冲突);

④共情(从一致的共情到没有共情)。

- 整体的健康情况(从病态到健康)

BICS分量表之间的内部一致性系数为0.94,评分者信度在85%以上,与SFI之间的典型相关系数为0.62以上,与McMaster家庭评估量表中的一般功能分量表的典型相关系数为0.68,信效度良好。

BIS被用来评估一个家庭的风格,从离心到向心,由以下八个分量表组成:

- 满足依赖需要(从忽略需求到满足需求);

- 冲突管理(从公开到秘密);

- 空间使用(成员之间的空间从大到小);

- 给外人留下的印象(从努力给人留下好印象到漠不关心);

- 自我报告的亲密程度(从强调亲密到否认亲密);

- 对主张的管理(从不鼓励主张到鼓励主张);

- 积极和消极情绪的表达(从积极为主到消极为主);

- 整体风格(从向心到离心)。

BIS的内部一致性系数为0.88,信度良好。

研究证据

Holtom-Viesel和Allan (2014)的元分析显示,进食障碍患者家庭的家庭功能较一般家庭更差,但并不一定有典型的家庭功能障碍。此外,无论进食障碍的严重程度如何,对家庭功能有更积极看法的患者通常治疗结果和康复情况更好。

Leung, Shek和Li (2016)发现,假如青少年报告出较差的家庭功能,而母亲报告出更积极的家庭功能,青少年的发展会更好;在青少年报告出较低水平的家庭功能时,相较于母亲报告出更积极家庭功能的家庭,母亲报告家庭功能较差的家庭(即与青少年报告水平一致)中青少年发展相对更好。

临床研究也支持了Beavers系统模式理论,Hampson和Beavers (1996)分析了434个接受了8年临床治疗的家庭,这些家庭的治疗师们都接受过Beavers系统模式理论的培训。结果显示,75.8的家庭问题在一定程度上有所改善,参加六次或六次以上治疗的家庭的治愈率为93.8%。