警惕!是知音还是套路?——巴纳姆陈述法(Barnum Statement)在撩妹中的应用

巴纳姆陈述

(巴纳姆陈述也被称为同化偏见或自我参照效应)

培根曾说过的一句话或许能帮助你更好的理解“同化偏见”:当一个人采纳了一个观点后,他的思维就会利用其它一切事物来支持、认同它。

自我参照效应,是指人们根据信息与自身的相关度,对信息会采取不同的编码方式。当人们被要求记住与自己相关的信息时,会记得相对较牢。

首先和我做一个小试验。

想一下你的性格,你的真正性格,是什么样子的?

我将大胆猜想一下。

我猜有时候你很外向、很善交际,但有时候你更喜欢一人独处……只是想要安静思考。

还有吗?

我们继续看……

你不喜欢被灌输思想观点,你本性上喜欢质疑事物。

你还喜欢将多样性视为生活的调味料,但有时你也喜欢自己日常活动中能有些一成不变的地方。

好,现在是见证真相的时刻……

我猜的有多准?

我的猜测是不是几乎特别准,是不是对你的性格做了很好的总结?

如果你正在点头,你可能在问自己刚刚发生了什么?

为什么一个完全的陌生人会了解我的个性?尤其是我从未在现实生活中见过的人?他是能通灵还是怎么着?

呃…… 不。

我并不相信人能通灵,我见过太多能识破通灵骗局的证据。

是的,也包括“读心术”这套虚假把戏。

实际上,这就是这篇文章的目的所在。你将能够通过让一位女性感觉你能读懂她的心,从而让她认为你就是她的知己。

It All Started With An Off-The-Mill Psychology Experiment…一切都始于一次普通的心理学试验

Bertram R Forer 在上世纪40年代曾是一位知名行为心理学家。

有一天,他召集了39名学生,给他们做了一次性格测试。

数周后,他给每个人提供了一份性格总结报告。他并没有告诉这些学生们他们拿到的都是一样的报告。

学生们以为这些报告都是基于之前做的性格测试得出的,每个人都是不同的。

实际上,报告的大部分内容,都是Forer这个老坏蛋是从一本占星书上照抄下来的!

这并不是故事的全部……

他后来让学生们反馈他们觉得这些性格报告有多准。结果非常令人震惊……

学生们平均给出了4.3的评分(总分5分),即,满意率几乎高达85.2%。

这一试验的真相是:

受试者愿意欣然接受关于他们性格的笼统描述,只要这些描述内容能符合他们的世界观和认知体系。

这一试验还得到这样的结论:

人们会相信一些模糊的陈述是符合他们性格的,只要这些陈述足够模糊。

现在就是学以致用的时刻了(当你想和一位女性建立融洽关系时):

当你以特定(有些模糊的)方式做出一些陈述时,女性会由衷希望你说的是真的。

这还不是全部……

这种愿望(希望一种认知、一种观点是真的)是如此强大,以至于她们的潜意识思维会覆盖自己的任何质疑……让她们相信这就是100%的真相。

How To Use The “Barnum Effect” To Seduce Women如何使用巴纳姆效应引诱女性

Forer的发现简直是造福万代!

简单地说,它就是说服、影响和引诱别人时的圣杯!

巴纳姆 ——出色的骗子、操纵者

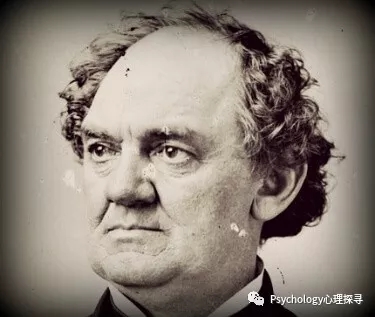

Forer将这一现象命名为“巴纳姆效应”。这一名字来自世界知名的马戏团表演者和骗子:PT Barnum。

Barnum 自身也是一个传奇。

如果你熟悉这个人,你就会知道他几乎是靠着一路操纵,名利兼收。这是事实。

他是怎么做到的呢?通过他对人类心理的洞察理解。

考虑到他实际上是个文盲,他的成就绝对不容小觑。哦,另外,他还丑得要命。

他唯一的优势是他从内心知道如何激发出人们心中的“巴纳姆效应”。

巴纳姆用这一策略攫取钱财地位……

人们能使用同样的策略操纵女性吗?

当然!

Foundations Of Barnum Statements: Common Psychology Traits巴纳姆陈述的基石:普适型心理特征

请回答以下问题:

.你是不是有时候会往后推迟事情?

.你是不是觉得失败很令人不悦?

.你是否曾与一个家庭成员不和?

.当你犯错时,你是否有时会迟迟不愿承认?

.你是否曾感到无安全感?

很可能你至少对其中一个问题的答案是“是”。对大多数人,不止一个,甚至所有回答都是“是”。

除非你是仿生人,你在某个时间段,肯定会经历过上述问题。

事实是:是有一些放之四海而皆准的“真理”的。你可以说这些“真理”几乎适合每个人。

算命者、占星者、通灵者、手相算命者都会利用这些“真理”。

How To “Fake” Deep Emotional Connection With Women如何假装与女性产生深度情感共鸣

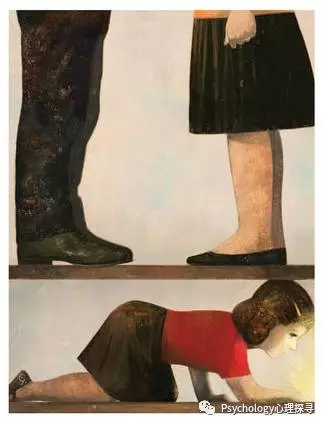

要引诱一位女性,你只需要让她相信你和她之间有深深的情感共鸣即可。

你要让她感觉你完全懂她。

那么如何让她产生这种感觉呢?

你猜到了!——巴纳姆陈述。

准备好在撩妹之路上高歌猛进吧!

**Barnum Statements – How To Use Them On Women

巴纳姆陈述——如何用于撩妹**

接下来,让我们来看如何根据一些已被证明有效的技巧来使用巴纳姆陈述。

技巧1:观察