作者介绍

杨婉婷:北京师范大学心理学部2019级本科生

笔者身边有这样一位朋友:她优秀、自律,又努力上进,从小就是“别人家的孩子”。可她却一度陷入自我怀疑的漩涡之中,觉得自己什么也做不好。当谈及自己的家庭时,她提到自己的父母非常严格,无论自己做的有多好,他们总能从里面挑出错误来。

虽然她现在已经离开学校步入社会,但父母仍然不放过任何一个批评她的机会。问及原因,父母给出的回答总是一句轻描淡写的“这都是为了你好”。但每当这个时候,她好不容易建立起来的自信就又会全数崩塌。在一次交谈中,她不禁问道:“为什么我爸妈总是有办法让我觉得,我是一个一无是处的人呢?”“他们说我,就一定是为我好吗?”

作为子女,我们往往希望能得到父母的认同和赞赏。然而,不知从什么时候开始,父母好像变得越来越吝啬自己的每一句夸奖。小时候,我们的牙牙学语或是初次站立都能得到爸爸妈妈莫大的赞许和鼓励;但是,随着我们年龄的增长,父母对我们的要求也愈发严苛。不管我们付出了多大努力,取得了怎样的进步,最终换来的也只是父母冷冰冰一句的“你不行、还不够”。

诚然,在我们的文化里,“谦虚”这种品格是被赞扬的,所以我们的父母往往不喜欢表扬孩子。另一方面,在父母的眼中,赞扬和夸奖是不熟的人之间出于客套才会说的话,而真正对你好的人,才会“批评你”、“指出你的不足”,才会在99分的试卷里找到丢掉的1分,这样你下次才能做得更好、才能进步。

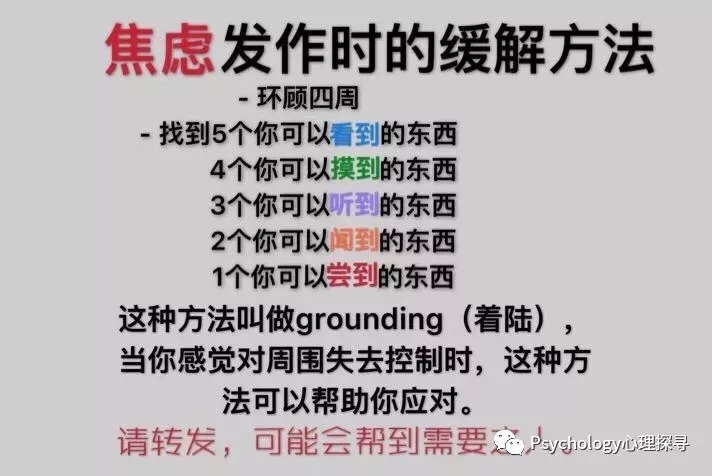

通常来说,父母批评孩子的出发点往往是好的,他们这样做主要是为了教会孩子一定的规范,同时塑造孩子的行为。但有时候,这种一味的、“以爱之名”的批评和否定,并不能让孩子成为“最好的自己”。Lee等人(2015)的一项认知神经研究表明,当孩子在面对母亲的批评时,会表现出大脑认知控制网络激活水平降低。这意味着孩子会减少与批评相关的认知控制活动(例如停止思考批评或不听父母的批评)来摆脱批评带来的负面影响,因此也就无法做出父母期望的改变(Lee et al., 2015)。

尽管父母的批评会产生一定的负面影响,但“否定式”教育仍然是家庭教养中的常态。今天,我们就来一起谈一谈“否定式”教育这一话题吧。

一、什么是“否定式”教育

“否定式”教育是指父母在教养子女的过程中,对子女表现出过多的否认、拒绝和贬低的一种教养方式(岳冬梅等, 1993)。父母的这种不良的教养方式多表现在经常嘲笑子女、否认子女的成就、挑剔子女的错误等方面。

实行“否定式”教育的父母,拥有“完美主义型”父母的典型特征(Hong et al., 2017)。“完美主义”通常被认为是一种对完美无瑕的渴望的人格特质(Flett & Hewitt, 2002),即通过一系列高标准的、批判性的方式来评估行为的倾向。

很多时候,完美主义似乎是一个“褒义词”,因为它代表了对事物的认真和精益求精的执着,有时甚至带着一丝天才的偏执。但是当这种追求完美的程度到达一种神经质的水平时,就会对自己和他人带来消极的不良影响。

Flett和Hewitt(2002)把完美主义界定为三种类型:自我导向的完美主义(SOP;要求自身完美),他人导向的完美主义(OOP, 要求他人完美)和社会期望的完美主义(SPP;对他人要求自身完美的感知)。

奉行“否定式”教育原则的父母通常表现出他人导向的完美主义,即要求自己的孩子达到完美的标准。在一项研究中,Kenney和Pomerantz (2005)通过观察母子二人完成一项有挑战性的任务,发现具有完美主义特征的母亲通常会为他们的孩子设定较高的标准,并且不接受他们的失败。

他们总是认为,孩子应该能做得更好。即使孩子取得了年级第一的好成绩,他们仍然可能因为孩子某一科的成绩不够理想而批评、责骂孩子。他们对孩子有无穷无尽的高标准和要求,坚信“只有受得住批评的孩子才能在将来更好的面对挫折”,因此面对孩子取得的进步,这类父母更多表现出否定和拒绝,而不是接纳和鼓励(Kenney & Pomerantz, 2005)。

二、“否定式”教育的不良影响

从某种程度上说,“否定式”教育确实能够培养孩子的挫折意识,但我们忽视的一点是,对孩子来说,他们对自身和外界的理解都是十分有限的,他们对自己的评价往往依赖于父母的评价和态度。这意味着如果父母是敌对的和批评的,儿童将以负面的眼光看待自己,并严厉地批评自己(Sedighimornani et al., 2021)。

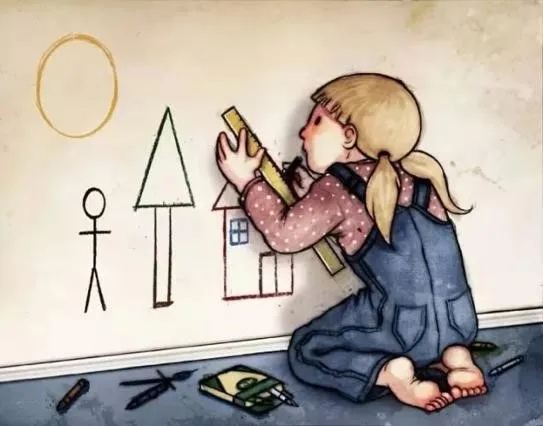

举个例子,当我们尝试去做一件有挑战的事时,如果得到的是父母的鼓励和支持,那我们就能生长出自信,学会肯定、接纳自己,从而能够以饱满的热情投入到当前所做的任务中。相反,如果我们长期包裹在批评和指责中,得到的永远是父母“你不行”、“还不够”的回应,我们就会怀疑自己,甚至在责骂中联想到自己是“不被爱的”、“不值得被爱的”,并因此失去一些尝试的机会和成功的可能。

也许父母并不认为自己的教养方式是不恰当的,但这些“苦口良言”确实会对孩子的心理造成不利影响,使他们更不容易快乐(Bolton & Calam, 2009)。

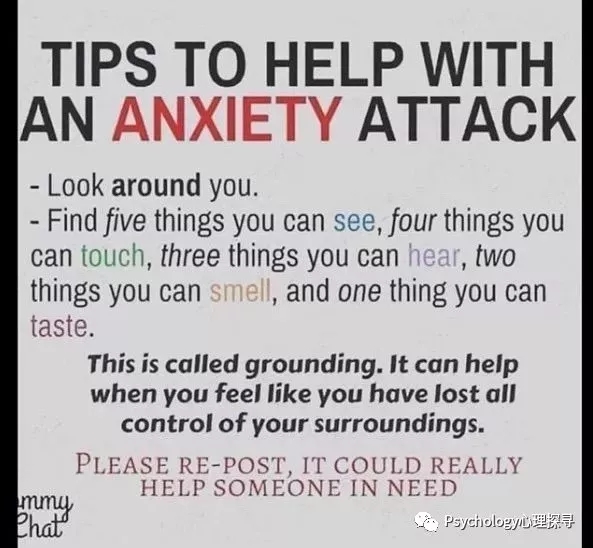

一方面,孩子受到父母“完美主义”观念的影响,会复刻父母的“神经质完美主义”。一项研究表明,母亲的完美主义和孩子的完美主义密切相关(r = .32, p < .01)(Carmo, 2021),这意味着孩子在感受到父母对自己的期望之后,也会将这种期望“内化”。这类孩子会在无形中提高对自己的标准,力求事事做到完美,总想要成为人群中最好的。但是,在面对失败时,他们往往缺乏韧性,且抗压能力较差,任何环境中的不利因素都可能给他们造成巨大的打击,从而变得沮丧、焦虑(Wielkiewicz & Wonderlich, 2006)。

另一方面,Kelley等人(2000)的一项纵向研究表明,年幼时期对孩子一味的无端指责和严厉批评,会引发孩子的羞耻感(shame)。当与24个月的孩子共同完成一项具有挑战性的任务时,母亲的批评和消极态度与儿童在36个月大时表现出来的羞耻和回避经历有关(r = .42, p< .01)。这种羞耻感会让孩子感受到自卑和无能为力,甚至产生自己的未来已经“完了”的错觉(Brown, 2006)。

三、如何应对“否定式”教育

1、与父母的批评“和解”

也许对当时小小的我们来说,父母的每一次否定和拒绝都是一次莫大的伤害。我们可能会因此憎恨我们的父母,并选择不原谅他们。从狭隘的角度上来讲,这种做法无可厚非,因为那种伤害的确是真实存在的。但实际上,总是维持一个“受害者”的身份,只会让我们陷入过去的泥沼中无法自拔,而忽视自己真正的想要的东西。

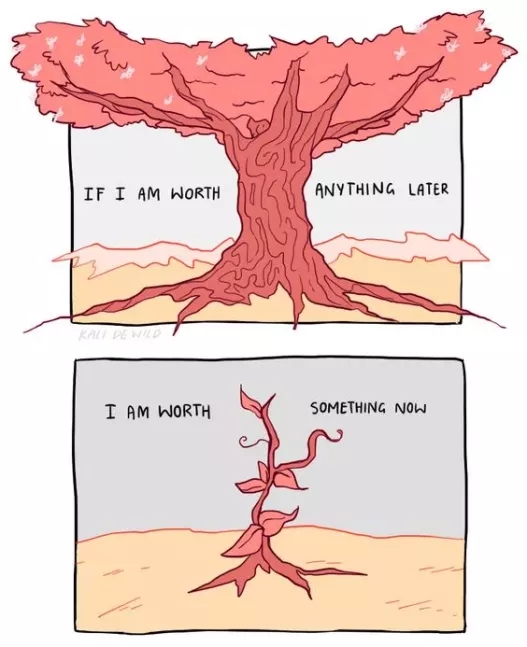

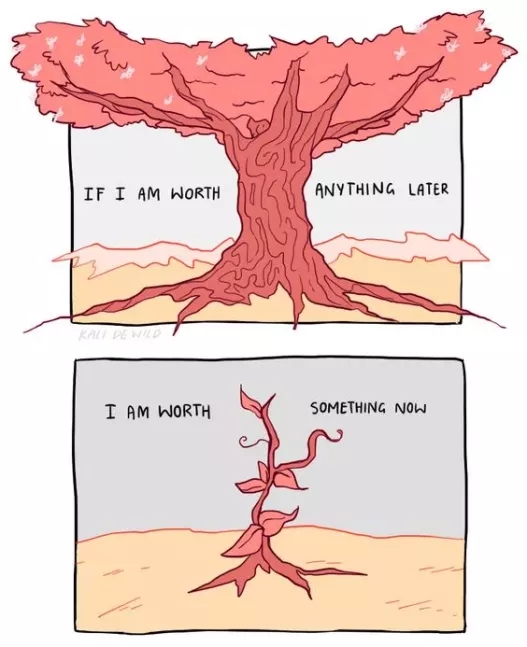

这显然不利于我们今后的发展。尝试与父母的批评和解,从中发现积极的资源,是我们重塑自己的第一步。过去已经过去,无法改变,我们能做的仅仅是把这段不愉快的过去看做是成长路上的一笔财富,而不是失败的根源。我们可以从这段经历中吸取养分,并从那中找到向上生长的力量。

此外,我们可以回到原生家庭中,重新去认识我们的父母。从孩子的角度来看,在我们很小的时候,父母就已经是成年人了。他们赋予我们生命,并照顾我们,我们理所当然地认为他们应该具有作为合格父母的所有品质。

但事实是这样吗?当你跳出孩子的身份去看待你的父母时,你就会发现,他们不过是千千万万普通人中的一员,而非天生就是“训练有素”的父母。他们也是在与子女相处的过程中,才慢慢学会怎么去教育孩子、包容孩子。用《请回答1988》德善爸爸的一句话来说,“爸爸也是第一次做爸爸啊。”实际上,很多时候,父母不是无意伤害我们的,只是他们不知道怎样做会更好。

2、找到自己生活的意义和价值

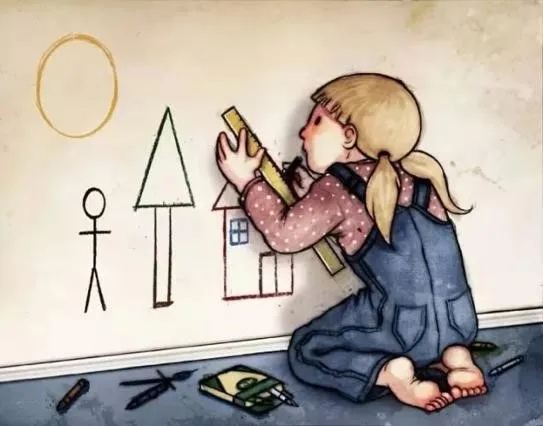

在与父母的批评达成和解后,我们要做的另一件事情就是摆脱父母批评带来的负面影响,重新找到自己生活的意义和价值。在父母一次次无端的指责和否认下,我们对于自己的认识和看法也变得消极。这些消极的自我认知不仅让我们丧失了对自己的信心,也极大地影响到我们对客观事实的判断。为了减少这种伤害,我们需要重新开始自我成长,找到自己生活的意义和价值。

父母的否认之所以能给我们造成创伤,是因为身为子女,我们都倾向于把父母当做自己的依靠和精神支柱。父母否认我们,我们也就否认自己;父母说“你不行”,我们就停止了自己前进的脚步。但是,我们需要知道的一点是,父母并不是我们人生的全部,我们也可以建立自己内在的精神支柱,发现自己的优点,确立自己优势所在。

对一个成熟的人来说,“我是一个什么样的人”的认识,应该是依靠自己的意识和努力,而不是他人的评价来建立的。我们是子女的同时,也是一个独立的个体。这个世界上有各种各样的生活状态,即使我们在过去遭受过父母的打击,也不意味着我们失去了得到幸福的可能。我们可以多去探索、多去发现,找到自己喜欢和满意的生活,并在这个过程中发掘自己的优势和价值。这对摆脱父母带来的负面影响,重塑积极的自我也有很大帮助。

写在最后

“否定式”教育带给孩子的伤害确实是持续的、极具破坏力的,但这并不意味着我们只能一辈子活在父母给我们制造的“阴影”之中。即使我们曾经被拒绝、被否定,我们仍然可以做出改变,去拥抱那个真实的自己。

在你的成长过程中,有没有类似“被否定”的经历呢?欢迎大家在评论区和我们留言分享~

参考文献:

Barber, B. K., & Harmon, E. L. (2002). Violating the self: Parental psychological control of children and adolescents.

Bolton, C., Barrowclough, C., & Calam, R. (2009). Parental criticism and adolescent depression: does adolescent self-evaluation act as a mediator?. Behavioural and cognitive psychotherapy, 37(5), 553-570.

Brown, B. (2006). Shame resilience theory: A grounded theory study on women and shame. Families in Society, 87(1), 43-52.

Carmo, C., Oliveira, D., Brás, M., & Faísca, L. (2021). The Influence of Parental Perfectionism and Parenting Styles on Child Perfectionism. Children, 8(9), 777.

Cummings, E. M., Davies, P. T., & Campbell, S. B. (2020). Developmental psychopathology and family process: Theory, research, and clinical implications. Guilford Publications.

Kelley, S., Brownell, C., & Campbell, S. (2000). Mastery Motivation and Self-Evaluative Affect in Toddlers: Longitudinal Relations with Maternal Behavior. Child Development, 71(4), 1061-1071.

Kuppens, S., & Ceulemans, E. (2019). Parenting styles: A closer look at a well-known concept. Journal of child and family studies, 28(1), 168-181.

Galambos, N. L., Barker, E. T., & Almeida, D. M. (2003). Parents do matter: Trajectories of change in externalizing and internalizing problems in early adolescence. Child development, 74(2), 578-594.

Hong, R. Y., Lee, S. S., Chng, R. Y., Zhou, Y., Tsai, F. F., & Tan, S. H. (2017). Developmental trajectories of maladaptive perfectionism in middle childhood. Journal of Personality, 85(3), 409-422.

Lee, K. H., Siegle, G. J., Dahl, R. E., Hooley, J. M., & Silk, J. S. (2015). Neural responses to maternal criticism in healthy youth. Social cognitive and affective neuroscience, 10(7), 902-912.

Sedighimornani, N., Rimes, K., & Verplanken, B. (2021). Factors contributing to the experience of shame and shame management: Adverse childhood experiences, peer acceptance, and attachment styles. The Journal of Social Psychology, 161(2), 129-145.

Wielkiewicz, R. M., & Wonderlich, S. J. (2006). Correlations between perfectionism and coping strategies in response to researcher-selected vignettes or participant-selected events. Psychological reports, 98(3), 745-755.

卢熠翎. (2019). 与生命和解 疗愈原生家庭的伤与痛. 中国青年出版社.

岳冬梅, 李鸣杲, 金魁和, & 丁宝坤. (1993). 父母教养方式: EMBU的初步修订及其在神经症患者的应用. 中国心理卫生杂志, 7(3), 97-101.

策 划:方晓义

撰 稿:杨婉婷

编 辑:张寅冰

美 编:何文宣