北师大中国婚姻家庭研究小组

我们隶属于北京师范大学发展心理研究院,专注于中国婚姻与家庭研究,致力于将实用有趣的学术成果分享给大家。

”孩子为什么总是哭?”

“他到底要什么?”

“他快把我榨干了”

……

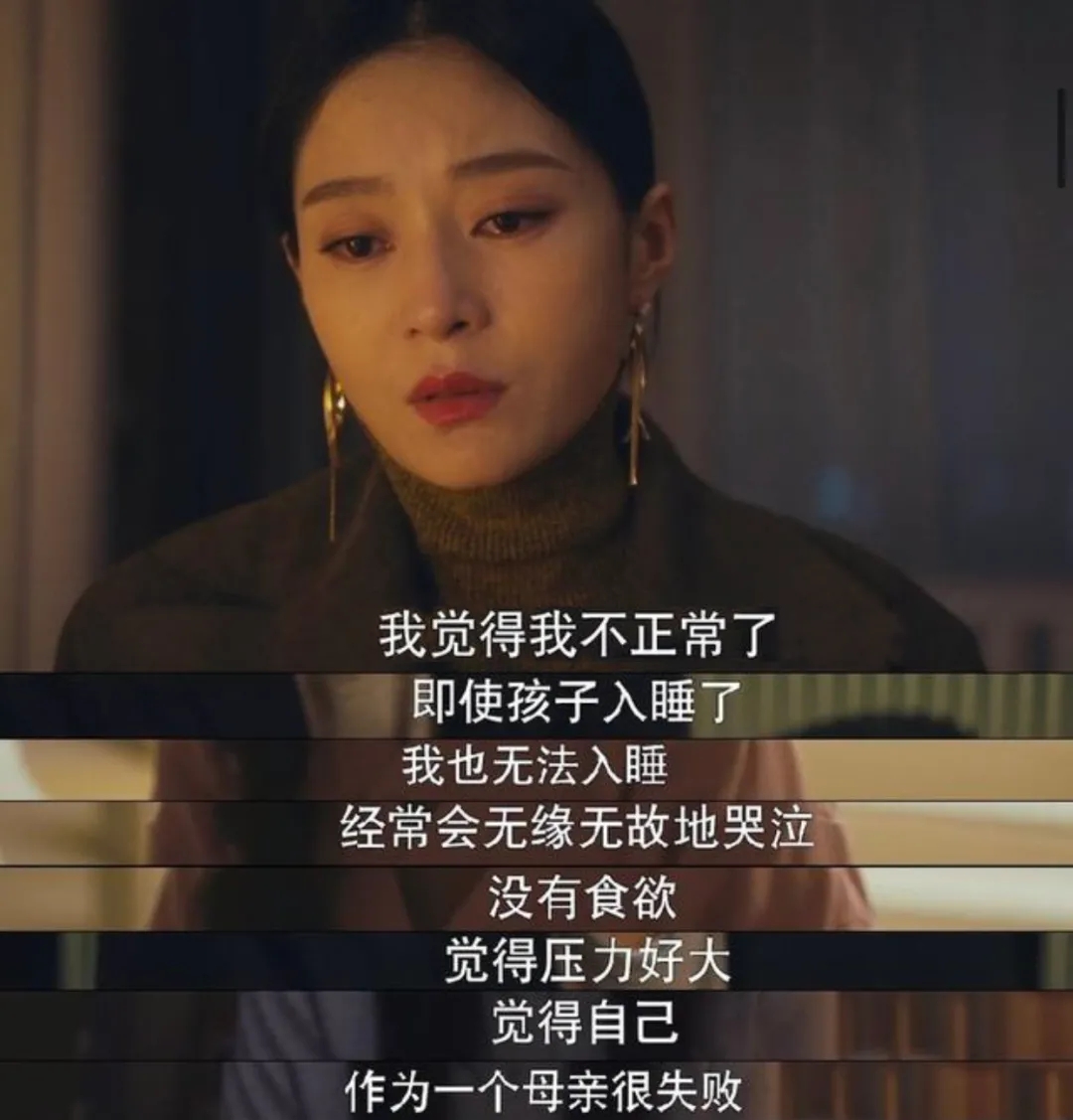

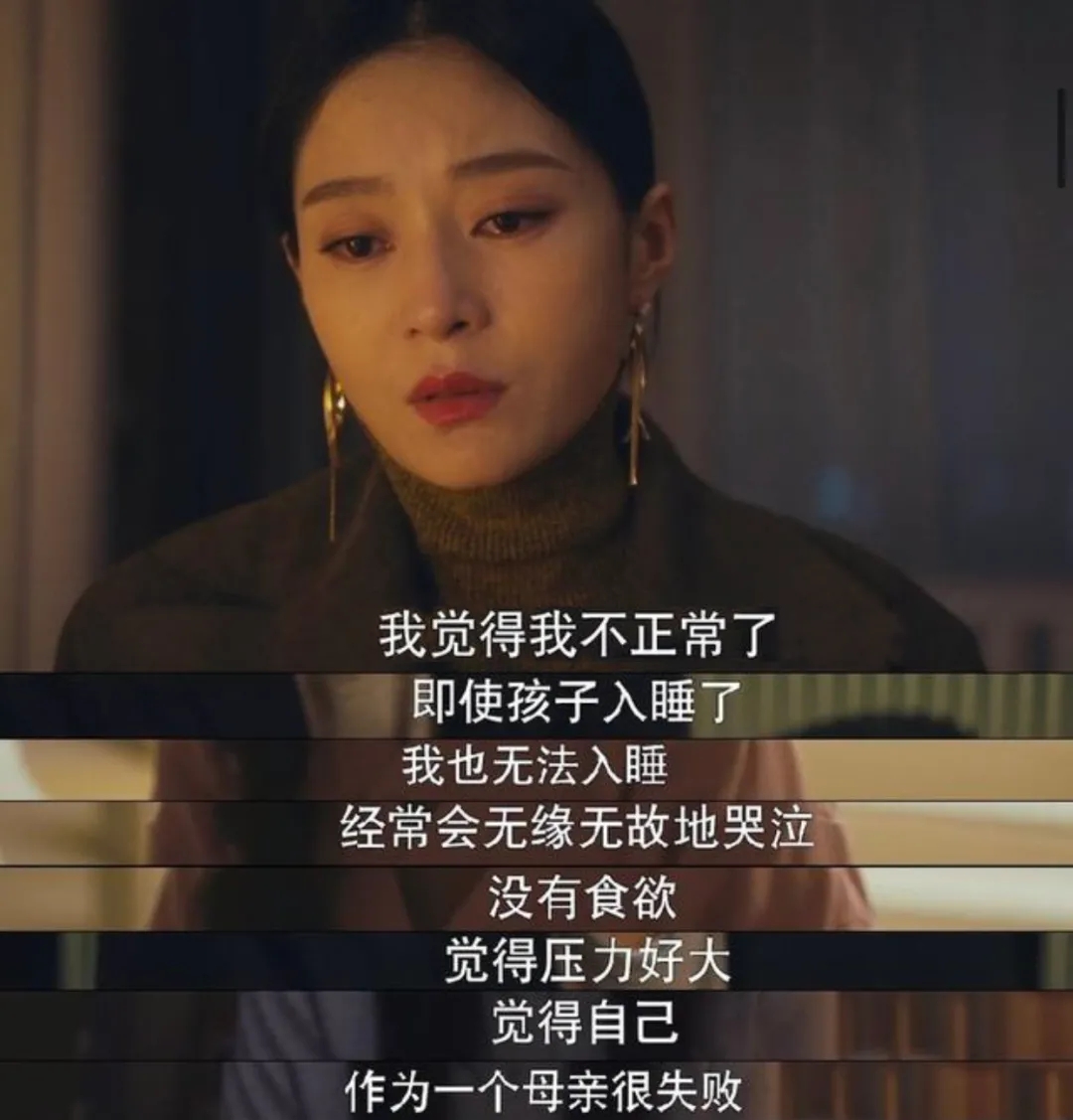

影视剧《我是真的爱你》中,陈娇蕊这一角色生动诠释了许多新手母亲经历过的心理困境:本是情绪稳定的职场女强人,带领团队完成大小项目不在话下,却因为生育被“折磨”的歇斯底里、近乎癫狂。

在现实生活中,这类现象也屡见不鲜。袁咏仪在《妻子的浪漫旅行》提到自己曾经历产后抑郁,仅仅是看到妈妈拎着两个菜回家都能 哭出来,霍思燕也曾因父亲探望孩子而狂哭。产后抑郁这个词逐渐走进我们的视野,愈发常见,那么,究竟什么是产后抑郁呢?

什么是产后抑郁?

当我们在谈论“产后抑郁”的时候,其实是在讨论两个概念:产后情绪低落(Baby Blue)和产后抑郁症(postpartum depression, PPD)。

50%-80%的新手妈妈生产后都产生了情绪低落,抑郁的现象,但产后情绪低落并非心理疾病,而是一种身体对于分娩的正常反应(Stewart, 2016)。

而产后抑郁症是产褥期出现的一种持续情绪低落的心境障碍,常表现为悲伤、抑郁、无意义感、无价值感、对未来无希望甚至有自伤自杀倾向(Yusuff, Sherin, & Li, 2015;Liu, Yan, & Gao, 2017),是一种产后情绪低落加重导致的心理疾病。典型的产后抑郁症多于产后6周内发生,病期可持续6个月甚至更长时间(Fisher et al., 2016)。

产后抑郁的表现

产后抑郁症远比我们想象中常见。在发达国家,它的发病率为6%-38%,在发展中国家更是高达20%-57%(Flom, Chiu, & Tamayo, 2018)。这意味着,在中国,每十个产妇中,就至少有两人经历过产后抑郁。

当然,男性也有患产后抑郁症的风险,研究证明,“父亲产后抑郁”(在孩子出生一年内患抑郁症)的患病率在8%-11%之间(Glasser & Lerner, 2018)。

面对着可爱的新生儿,原本应该感到快乐和满足的父母们,为什么却在经历抑郁情绪呢?

产后抑郁是如何发生的?

产后抑郁的发生与生理、心理和社会等因素息息相关。

- 生理因素:女性从怀孕到分娩,身体发生了巨大的改变,孕期逐渐累积至较高水平的黄体酮和雌激素,在分娩后的3天内迅速下降至孕前水平。激素的波动和内分泌的变化是造成女性情绪产生波动的因素之一(Wieck et al., 1991)。此外,分娩所带来的疼痛也容易让产妇产生消极情绪,从而导致抑郁。

- 心理因素:完成从妻子到妈妈的角色转变并非易事,突如其来的育儿重担很容易让女性手足无措难以适应。如何照顾好新生儿,让宝宝健康成长,这些问题所带来的巨大的心理压力本就是抑郁产生的重要原因。更何况一些女性还需要兼顾事业,夜晚被啼哭吵醒哺育婴儿,白天打着瞌睡完成工作,疲劳和睡眠缺乏与职位被取代的忧虑共同加重了产妇的抑郁风险。

- 社会因素:照顾婴儿是一件几乎24小时不能间断的工作,新手妈妈自然也需要来自家人的帮助和支持。家人对产妇的关注缺失,尤其是丈夫对于产妇的关爱不足会成为其产后抑郁症的风险因素(Ghubash & Eapen, 2009)。在中国独特的文化背景下,“婆婆”的存在同样不容小觑。一方面,不同的生活习惯和育儿观念会带来冲突;另一方面,传统文化中的情感压抑也导致产妇在表达情绪时被婆婆指责“矫情”。这些事件都会对产妇的心理健康造成负面影响。

除上述因素,如果产妇本身性格脆弱易感、神经质,或对自己能否承担起母亲的责任充满怀疑,则有更大可能患产后抑郁(Beck, 2002);此外,有精神病家族史的产妇, 产后抑郁症的发病率要高于正常产妇(钱宝凤, 2008)。

产后抑郁有什么危害呢?

1.对产妇自身的影响

- 记忆力减退。俗话说“一孕傻三年”,这种现象在产后抑郁患者中尤为普遍,产后抑郁症患者通常伴随记忆力减退的症状(Pio, Jansen, & Hler, 2012)。

- 身体不适。产后抑郁往往伴随食欲不振、消化不良、心悸、失眠等躯体症状表现,影响日常生活状态。

- 消极的情绪状态。产妇可能出现反复的沮丧、哭泣、焦虑、易激惹、易怒等情绪,这些消极情绪体验长期保持,将加强患有抑郁症的风险。产后抑郁严重者甚至会出现妄想、幻觉,甚至自杀、杀婴等。据统计,严重抑郁发作的产妇自杀死亡率可达15%到25%(李祥会, 2018)。

2.对新生儿的影响

产后抑郁不利于新生儿的身心健康。

产后抑郁所带来的焦虑体验,会减少母亲催产素分泌和母乳的产生,同时对母乳中的成分造成影响;产后抑郁还有可能会减少母亲喂孩子母乳的次数,危害孩子的生长发育。大量证据表明,产后母亲的心理状况问题会增加儿童认知功能障碍、语言障碍、行为问题的风险(Closa, Gispert, & Canals, 2017)。

另一方面,婴儿期的孩子是温室里娇嫩的花朵,需要双亲的抚慰和温柔呵护,但患有产后抑郁的父母很可能因自身情绪低落而忽略了孩子的情感需求,与孩子亲密互动(包括肢体接触)的减少会提高孩子形成非安全型依恋风格的风险水平,进而对孩子未来成长发展带来隐患。

3.对家庭关系的危害

产后抑郁可能会给家庭关系带来消极影响。最容易受到产后抑郁患者情绪影响的人,除了孩子就是配偶。患有产后抑郁的患者,其配偶也更容易出现焦虑、抑郁等负面情绪。若夫妻的情绪没有得到及时有效地调节与疏导,将会出现家庭矛盾,不利于夫妻关系、家庭关系的良性循环。剧中的陈娇蕊即在月子期间与老公、婆婆产生难以调和的矛盾,最终以离婚收场。

应该如何预防产后抑郁的发生呢?

1. 有计划的怀孕,不打无准备之仗

研究表明意外妊娠、顺其自然妊娠是产后抑郁的危险因素(王琼瑶等, 2018),意外怀孕的夫妻双方,还没有做好准备承担抚育孩子的重任。孩子的到来有可能会打破现有的工作、家庭、经济等方面的平衡,比如有些孕妈为了未出生的孩子不得不放弃工作升职的机会,有的家庭可能面临更大的经济压力……

养育孩子所造成的影响往往与个人的自我实现相冲突,这会增加个人的心理压力,从而出现焦虑、抑郁等不良心理问题(罗岗, 董林红, 2015),而有计划的怀孕可以有效规避这些潜在风险。

2.学习带娃技巧,提升自我效能感

Gross等(2016)的研究发现父母亲产后抑郁程度和其育儿自我效能呈负相关。也就是说越会带娃的双亲,越相信自己有让孩子提供健康成长的能力,越少出现怀疑、焦虑和压力等负面情绪,从而越不容易出现产后抑郁。

正在经历产后抑郁怎么破?

1.悦纳自身情绪,积极自我调节

据统计,50%-80%的新手妈妈在生产后的几天情绪更容易起伏,遭受到不顺心的时候更容易产生情绪化反应,这是一种普遍存在的的现象。产妇自身首先要做的就是意识到这种情绪的存在、允许消极情绪的存在,积极调节情绪,遇到事情切忌消极归因。比如丈夫问:“孩子怎么又哭了,要不要我冲点奶粉”,丈夫可能只是觉得妻子太累了,想帮妻子分担一些,而不是在指责妻子奶水不够没有喂饱孩子。

2.抓住休息机会,调整生活节奏

宝宝总是哭闹需要哄睡、每隔两个小时要喂一次奶……宝宝的出生,增添了很多过去没有的生活负担和压力,打乱了夫妻尤其是产妇的生活节奏,包括睡眠和餐饮等等,给产妇带来了很多情绪困扰。在高精神压力的状况下同时处理这么多增加的日常事务,最要紧的是抓住机会能睡就睡一小会儿,以补充体力,尽量减少连轴转生活节奏为产妇带来的身体和心理的双重消耗。

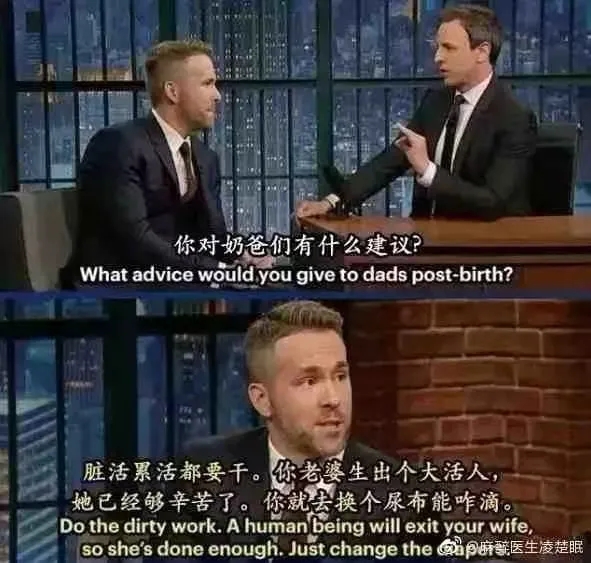

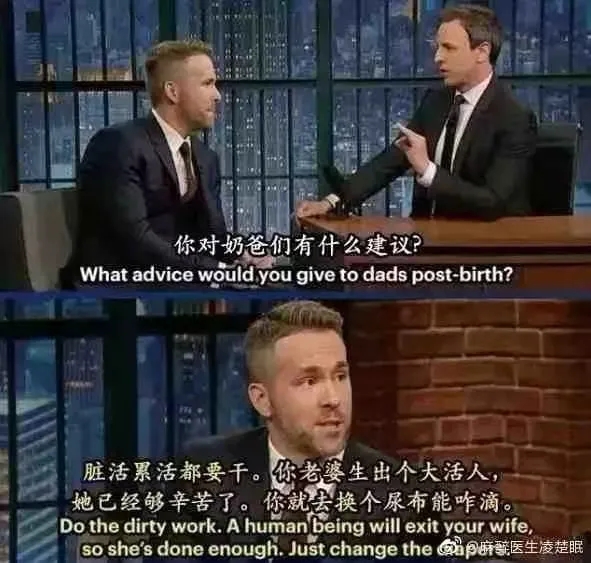

3.获取爱人社会支持,维持和谐家庭关系

社会支持可以缓解孕产期的压力,降低产后抑郁发生的风险(龙周婷, 2014)。在产褥期这段时间内,只靠妻子自身调节情绪往往比平时要难得多,这个阶段丈夫是妻子除孩子外最为亲近的人,丈夫的无条件支持与包容显得尤为重要。丈夫要密切关注妻子的情绪变化,做好婆媳关系的调节者,要参与到孩子的抚养活动中去,要和妻子分享外面世界发生的事情,尽最大可能帮助妻子共同度过难关。

4.建立社会联结,走出思维局限

在坐月子的过程中,产妇需要一个月甚至数个月都待在狭小的起居室里,无法与外界接触,每天围着孩子转。这种社交空间、社交关系的急剧变化容易给产妇的心理造成压力。社会刺激减少,产妇更容易产生思维局限、钻牛角尖、情绪敏感。因此在身体条件允许的情况下,产妇可以约上三五好友来家中畅聊或者出门散散步,以获得社会联结;事业心强的产妇,也可以适当和同事交流新的工作进展,一举两得。

参考文献

陈莉莉. (2018). 婴儿气质、产妇感知压力对产后抑郁的影响及社会支持的中介效应研究. 硕士学位论文,山东大学.

李祥会. (2018). 浅谈产后抑郁的巨大危害及预防措施. 饮食保健, 5(37), 98–99.

龙周婷. (2014). 产后抑郁预测因素的纵向研究. 山东大学.

罗岗, 董林红. (2015). 产妇配偶产后抑郁研究进展. 护理学报, 8, 26-29.

钱宝凤. (2008). 产后抑郁症的成因分析及预防. 中国医疗前沿, 3(17), 110-111.

沈荣. (2011). 产后抑郁现状和影响因素调查分析及其心理干预效果研究. 硕士学位论文, 山西医科大学.

唐杰, 王婷婷. (2017). 新生儿父亲产后抑郁影响因素及对策研究进展. 中国护理管理, 17(12), 1692–1694. .

王琼瑶, 严双琴, 翁婷婷, 曹慧, 陶玲玲, 舒娜. (2018). 产后抑郁与非计划妊娠的关系. 中国妇幼保健, 33(5), 1138–1140.

吴迅. (2020). 产后抑郁症的影响因素及心理治疗的研究进展. 科技风, 30, 2.

谢萍, 倪慧琼. (2014). 产后抑郁症的相关因素及护理体会.赣南医学院学报, 4, 622-623.

杨小羽, 何荣霞. (2019). 产后抑郁的危害及相关影响因素的研究进展. 西北国防医学杂志(2), 5.

赵阿霞. (2014). 产后抑郁症的相关因素及治疗进展研究. 中国药物经济学, 9(8), 71-72.

Beck, C. T. (2002). Predictors of postpartum depression. Nursing Research, 50(5), 275–285.

Closa-Monasterolo, Gispert-Llaurado, M., Canals, J., Luque, V., Zaragoza-Jordana, M., Koletzko, B., Grote, V., Weber, M., Gruszfeld, D., Szott, K., Verduci, E., ReDionigi, A., Hoyos, J., Brasselle, G., & Escribano Subías, J. (2017). The Effect of Postpartum Depression and Current Mental Health Problems of the Mother on Child Behaviour at Eight Years. Maternal and Child Health Journal, 21(7), 1563–1572.

Figueiredo, Canário, C., & Field, T. (2014). Breastfeeding is negatively affected by prenatal depression and reduces postpartum depression. Psychological Medicine, 44(5), 927–936.

Fisher, Wisner, K. L., Clark, C. T., Sit, D. K., Luther, J. F., & Wisniewski, S. (2016). Factors associated with onset timing, symptoms, and severity of depression identified in the postpartum period. Journal of Affective Disorders, 203, 111–120.

Flom, J. D., Mathilda, Y. H., Marcela, T. O., Lourdes, S. , Curtin, P. C. , & Wright, R. J. , et al. (2018). Subconstructs of the Edinburgh Postpartum Depression Scale in a postpartum sample in Mexico City. Journal of Affective Disorders, 238, 142–146.

Giallo, R., Pilkington, P., Borschmann, R., Seymour, M., Dunning, M. , & Brown, S. . (2018). The prevalence and correlates of self-harm ideation trajectories in australian women from pregnancy to 4-years postpartum. Journal of Affective Disorders, 229, 152-158.

Glasser, S., & Lerner-Geva, L. (2019). Focus on fathers: paternal depression in the perinatal period. Perspectives in Public Health, 139(4), 195–198.

Gross, C. L. , & Marcussen, K. . (2016). Postpartum depression in mothers and fathers: the role of parenting efficacy expectations during the transition to parenthood. Sex Roles, 76(5-6), 290–305.

Liu, S. , Yan, Y. , Gao, X. , Xiang, S. , Sha, T. , Zeng, G., & He, Q. (2017). Risk factors for postpartum depression among Chinese women: Path model analysis. BMC Pregnancy & Childbirth, 17(1), 133.

Mohamad Yusuff, Tang, L., Binns, C. W., & Lee, A. H. (2015). Prevalence and risk factors for postnatal depression in Sabah, Malaysia: A cohort study. Women and Birth : Journal of the Australian College of Midwives, 28(1), 25–29.

Paulson, J. F. , Dauber, S. , & Leiferman, J. A. . (2006). Individual and combined effects of postpartum depression in mothers and fathers on parenting behavior. Pediatrics, 118(2), 659-668.

Stewart, & Vigod, S. (2016). Postpartum Depression. The New England Journal of Medicine, 375(22), 2177–2186.

Wieck, A., Kumar, R., Hirst, A. D., Marks, M. N., Campbell, I. C., & Checkley, S. A. (1991). Increased sensitivity of dopamine receptors and recurrence of affective psychosis after childbirth. British Medical Journal, 303(6803), 613–616.

策划 | 蔺秀云

撰写 & 编辑 | 王婉睿 王雪迪 韩思思

排版 | 王婉睿