我爱你,但我越不过这高墙——家庭中的情绪阻断

作者介绍

作者介绍

赵睿(北京师范大学心理学部2019级本科生):人类行为爱好者

“那你妈妈的名字呢?”

“我没有妈妈。”

“没有妈妈,那你是什么?”

(注:原为英文,此处翻译为中文)

(图1 “我没有妈妈”)

(来源:网络 豆瓣)

在电影《山河故人》中,面对中文老师的提问,18岁的张到乐刻意逃避。母亲是他深爱着又“记恨”着的人。幼年时父母离婚,他跟随父亲去上海生活,而7岁那年外公的去世让他重返山西的小城,与母亲沈涛一同参加葬礼。

离开的火车上,母亲把家里的钥匙交给他,柔声道:“家里的钥匙,你应该有一副。”言外之意,只要他想回家,随时都可以。

(图2 沈涛把钥匙留给儿子)

(来源:网络 豆瓣)

他爱母亲吗?毫无疑问。子女对父母的爱和依恋,是最自然最真挚也最迫切的情感,更何况异国生活让他极其渴望母爱。可是多年以后,他却刻意逃避一切与母亲有关的事物,不愿提起她的名字,不愿给她打电话,不愿回家看她,哪怕他随身带着家里的钥匙,哪怕他只需要一张机票。他的内心是渴望见到母亲的,但他又无情地切断一切可能性,甚至他自己都不知道为什么。仿佛,有什么无形的力量绑住了他。

在日常生活中,家长们会遇到这样的情况:原本事事顺从自己的乖巧孩子,却渐渐疏远和冷落自己,开始“叛逆”、“成熟”,从前无话不谈,现在无话可说。很少主动表露情绪,伤心时也不来寻求安慰和帮助,仿佛自己是他/她的敌人。父母与孩子之间,似乎筑起了一面隐形的高墙,看似透明,却密不透风、让人窒息。

(图3 孩子回避与父母的沟通)

(来源:网络 搜狐)

我明明爱你,你是我挚爱的父母、爱人,但我们却从亲密无间变得形同陌路,我也不知道为什么,只是我总想逃避你、逃离这段关系,寻求看似“安全舒适”的距离,然后远远地朝你关闭我自己。

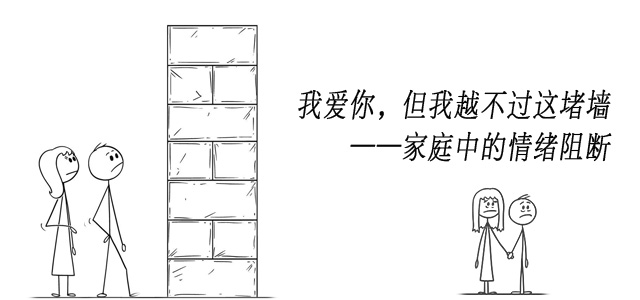

我爱你,但我却筑起了高墙——这就是情绪阻断。

1.筑起高墙——什么是情绪阻断?

情绪阻断(emotional cutoff)是指个体在关系中遇到焦虑、情绪高涨时,选择远离亲密关系、隔离自己的情绪来寻求距离感(Wei et al., 2005)。在家庭关系中,当我们与家人产生矛盾冲突、不被理解而陷入焦虑、关系剑拔弩张时,可能会产生“逃走”的冲动,拒绝与家人进行情感交流,避免向家人寻求情感支持,刻意增大与家人的距离感,这就是焦虑情况下我们产生的情绪阻断。

作为子女,我们都有过这样的经历:有时,我们会与父母产生激烈的冲突,比如父母喋喋不休地催婚,希望子女成家立业、生根发芽,我们却希望恋爱自由、顺其自然;比如父母认为高中生应该争分夺秒备战高考,我们却希望劳逸结合、发展个人爱好。步步紧逼下争吵在所难免。父母无法理解我们的想法,我们同样无法接受父母的观念。我们可能会陷入窒息般的焦虑情绪之中,却又不知道如何解决这种焦虑,最终只能选择逃避。因此,我们有意疏远父母,减少甚至避免同父母交谈,陷入负面情绪时也不再向父母寻求支持。同住屋檐下,心却筑起高墙。

情绪阻断筑起了一座高墙,冰冷地横亘在家庭成员之间,阻断了情绪的双向流动。情感不再流动交互,关系逐渐冰冷隔阂。

(图5 情绪阻断——筑起高墙)

(来源:网络 Unsplash)

2.困于高墙——情绪阻断有哪些危害?

关系满意度

毫无疑问,对关系与情感的刻意回避,会导致家庭成员之间情感联结被切断,关系满意度也随之下降。有研究发现,情绪阻断与婚姻满意度紧密相关,情绪阻断对婚姻满意度的贡献达到30%(Peleg, 2008),低水平的情绪阻断有利于高质量的婚姻关系。此外,婚姻持续时间越长的夫妻,越不容易发生情绪阻断(Skowron, 2000)。

人际关系往往基于情感交流,而对情感交流一刀切,相当于扼杀了两个人关系良好发展的可能性。对方会感到失望,我们也会感到孤独、焦虑,这段人际关系岌岌可危。对于家庭成员来说,血缘关系是无法被切断的纽带,婚姻纽带也有法律保障,我们无法否认与对方的关系,因此情感纽带的切断可能更加让人心灰意冷、孤独绝望。

(图源:网络 Unsplash)

负面情绪

情绪阻断作为一种应对焦虑的策略,却无法消除焦虑,反而导致更多的负面情绪,如更多的抑郁、焦虑、更大的压力等。情绪阻断对负面情绪和人际关系问题的贡献分别达到19%和25%(Wei et al., 2005)。

当两个家庭成员之间产生情绪阻断时,他们并不会因为情绪阻断带来的距离感到轻松自由,反而更加焦虑、失落、紧张。丈夫与妻子、父母与子女,本来爱着彼此也始终爱着彼此,却要通过逃避的方式试图挣脱家庭纽带。距离没有让我们更加快乐,我们看似远离了问题中心,实际从未离开,也从未更加快乐,反而伤害了爱我们的至亲。

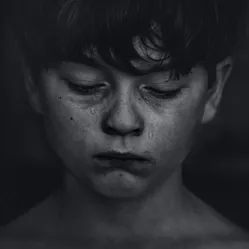

抑郁症

有研究表明,情绪阻断与抑郁症有密切关联,对抑郁症状的贡献率达26%,对焦虑的贡献率高达36%,并与抑郁症的严重程度密切相关(Cohen et al., 2019)。面对家庭成员关系间的重大矛盾冲突,个体会陷入巨大的焦虑与压力中。尽管情绪阻断带来的距离感能暂时缓解这种焦虑与压力,但是长此以往,焦虑与压力不会消失,反而愈演愈烈,甚至导致情绪负担加重、抑郁症状出现、应激加剧,进而出现血糖水平升高、胰岛素抵抗等一系列健康问题(Hackett et al., 2016; Schoorlemmer et al., 2009)。

由此可见,严重的情绪阻断会对个体的身心健康带来伤害。情绪阻断不仅无法根除问题,甚至将焦虑转化为更严重的问题,给我们带来更严重的负面影响。

(图源:网络 豆瓣)

3.粉碎高墙——如何消除情绪阻断?

想要消除情绪阻断,从情绪阻断的定义和产生原因来看,只需要粉碎家庭成员之间的高墙、将断裂的情感纽带重新连接就可以。那么,该如何有效粉碎这面高墙呢?根据《家庭治疗》一书,提出以下三点建议以供参考。

探索关系,发现问题

首先,探索关系是基本而关键的一步。情绪阻断往往不是突然发生的,而是日积月累、逐渐生长的,因此自己去探索和发现与家庭成员关系、从中发现导致焦虑的问题所在,是极其重要的。

例如,问问自己:“我的妻子是从什么时候、哪次事件开始逐渐忽视我、回避与我交流的?”“我的儿子不愿意在周日的晚上依然做数学题,而是想和朋友出去打篮球,我在担心和反对什么?”通过提问的方式,探索关系变化的转折点或爆发点,而这个转折点或爆发点往往预示着焦虑与压力到达峰值。这样,找到问题的根源所在,再据此探索解决策略。

更多思考,更少感受

找到问题后,请把自己从情绪中剥离出来。导致情绪阻断的是情绪问题,正是关系双方情绪的对抗酝酿了焦虑情境。只有冷静下来,理性地思考,而非放纵地感受,才能保持清醒从而更好地思考矛盾本身。

例如,我发现妻子是从那次关于工作加班问题的争吵之后逐渐疏远我的,妻子希望我可以少加班、按时回家,我却认为妻子不体谅自己赚钱的辛苦,进而引发了一系列关于家务、工作、“爱不爱我”的争吵。在回忆此事时,当时的愤怒情绪可能再次涌上心头,但我应该尝试减少感受、收回情绪,理性地思考和分析问题,比如妻子不希望我加班是心疼我的身体,并希望得到更多的陪伴。这样才有可能发现导致焦虑情境的原因,并解决问题。

(图源:网络)

换位思考,消除阻断

发现导致焦虑的问题所在后,请尝试站在对方的角度理解事件。如果无法顺利换位思考,请通过沟通的方式,了解你的爱人、你的父母、你的孩子,他们为什么会有与你不同的想法、你们该如何面对这种不同。如果这种不同无法相容,那么请原谅和允许它的存在。我们不能逼迫他人按照我们的思想去生活,尊重差异是关系的重要基础。

沟通与尊重是粉碎情绪阻断的良性炸弹,重新连接情绪的电路、重新连通爱。

《山河故人》中,张到乐站在海边,无边无际的海浪似乎还在唱着大洋彼岸那座山西小城的老调子。母亲留给他的钥匙紧贴他的胸膛,他们却万里相隔。他望着大海,终于轻声念出了母亲的名字:“涛。”

别用情绪阻断拒绝爱、疏远爱你的人。爱他们,就请不要筑起高墙。

(图源:网络)

你觉得你有情绪阻断吗?对情绪阻断的那个人是谁?发生了什么事情让你会对Ta发生情绪阻断?邀请请和我们分享你的故事!

参考文献

Cohen, A., Peleg, O., Sarhana, A., Lam, S., & Haimov, I. (2019). Depressive Symptoms Mediate the Relationship between Emotional Cutoff and Type 2 Diabetes Mellitus. International Journal of Behavioral Medicine, 26(6), 591-599.

Hackett, R. A., Kivimäki, M., Kumari, M., & Steptoe, A.. (2016). Diurnal Cortisol Patterns, Future Diabetes, and Impaired Glucose Metabolism in the Whitehall II Cohort Study. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 101(2), 619–625.

Peleg, O.. (2008). The Relation Between Differentiation of Self and Marital Satisfaction: What Can Be Learned From Married People Over the Course of Life?. The American Journal of Family Therapy, 36(5), 388–401.

Price, A. A., Leavitt, C. E., & Allsop, D. B.. (2021). How Gender Differences in Emotional Cutoff and Reactivity Influence Couple’s Sexual and Relational Outcomes. Journal of Sex & Marital Therapy, 47(1), 16–31.

Schoorlemmer, R. M. M., Peeters, G. M. E. E., Van Schoor, N. M., & Lips, P.. (2009). Relationships between cortisol level, mortality and chronic diseases in older persons. Clinical Endocrinology, 71(6), 779–786.

Skowron, E. A. (2000). The role of differentiation of self in marital adjustment. Journal of Counseling Psychology, 47(2), 229-237.

Wei, M., Vogel, D. L., Ku, T., & Zakalik, R. A. (2005). Adult Attachment, Affect Regulation, Negative Mood, and Interpersonal Problems: The Mediating Roles of Emotional Reactivity and Emotional Cutoff. Journal of Counseling Psychology, 52(1), 14-24.

尼克尔斯, 戴维斯, & 方晓义婚姻家庭治疗课题组. (2018). 家庭治疗 概念和方法 concepts and methods. 北京: 北京师范大学出版社.

策 划:方晓义

撰 稿:孙瑞汐

编 辑:代莹莹、罗 亚

美 编:崔 琪

地 址:北京市海淀区学院南路12号北京师范大学南院京师科技大厦A座510

网 址:http://www.jiayinxinli.com

联系电话:(010)62279199

微信公众号:家姻心理

邮 箱:service@jiayinxinli.com