为什么我偏偏喜欢上ta? | 人际吸引中的小秘密~

北师大中国婚姻家庭研究小组

我们隶属于北京师范大学发展心理研究院,专注于中国婚姻与家庭研究,致力于将实用有趣的学术成果分享给大家。

• 本期作者 •

含猫猫:20级博士在读生

想象你正在奶茶店喝奶茶,突然有陌生人推开店门走进来,你瞥一眼就能明白此人对你的吸引力如何(Willis &Todorov, 2006)。观察和判断发生在几秒之间,这重要吗?的确重要,但这究竟怎么回事?你的判断有根据吗?这中间涉及到非常重要的问题——人际吸引力。

我们往往希望能吸引到自己的喜欢的人,也希望被人喜欢,那这种人际交往中的吸引力究竟有什么样的规律呢?今天我们在此文揭示一下人际吸引的秘密吧!

人际吸引的基础:一种奖赏

人与人之间产生吸引力最基本的假设是:我们的出现对于他人有奖赏意义。影响吸引力的奖赏有两种类型:直接奖赏和间接奖赏。直接奖赏指的是我们直接提供给对方的愉悦感。比如,对他人的赞赏和表扬、美丽又大方的外表、能直接带给他人金钱和物质上的利益等等,这些直接提供的奖赏会让他人高兴和快乐。大部分情况下,给人们提供的直接奖赏越多,我们的吸引力就越强。

(图源网络)

除了直接奖赏,吸引力还受到很多不易察觉的间接因素影响,间接奖赏是微妙的、难以察觉的,我们有时甚至意识不到间接奖赏的存在。举个例子,人们常常被那些能为将来的后代提供生存优势的人所吸引,即使他们根本还没有想过养育孩子的问题。比如男性更偏爱年轻貌美的女性,因为年轻的重要性在于中年绝经后不能再生育,貌美的重要性在于它与健康的身体有关;而女性更看重男性的经济状况,因为女性的孕期和哺乳期很长,她们会期待找一位能保障母子平安和幸福的伴侣。

的确,大多数人只是认为某个人充满魅力我们就容易被TA吸引,但实际情况远比这个复杂的多。吸引力一方面与我们自身具有吸引力的个人特征有关,但它还取决于对方的需要、偏好、愿望和处境(Graziano & Bruce, 2008)。

总之,吸引力的基础是与他人发生有奖赏意义的奖励,但是这些奖赏经历表现的渠道多种多样,我们未必总是能意识到这些影响选择的所有因素。接下来,我们就从丰富的研究和实验中去了解这些容易被我们忽略的吸引力因素吧!

空间上的临近:近水楼台先得月

大部分时候,当人们面对面地交往时,这样的人际关系奖赏价值更高。

多数情况下,友谊和爱情都源自与身边人交往。确实,现实空间上的临近(proximity)通常首先决定了人们能否相遇。想一下你读书的时候:新学期开始时你认识的是谁,谁又是你的新朋友?你认识的人和你喜欢的人上课时很可能就坐在你的身边,这也就奇怪一首《同桌的你》总能勾起许多人的感触。如果在教室里给大学生分派座位,大学生更可能与坐在身边的人成为好友,而不是那些坐在教室另一头的人,即使教室非常小(Back et al., 2008)。

对大学校园里学生公寓区的社交研究也得到类似的结果。Festinger等人(1950)的一项经典研究考察了麻省理工学院住校生的友谊选择。他们把住宿生随机分配到17间公寓里。结果发现,住处较近的人比住处较远的人更有可能成为朋友。而对建筑楼群的研究也得到类似的结果:人们更可能喜欢和结交公寓楼里面离自己更近的人。显然,即使很小的距离对我们的人际关系也有很大的影响,但对此我们常常认识不足。一旦我们确定了居住、工作或上学的准确地点,我们大体上也就决定了哪些人将会成为我们生命中最重要的人。

为什么空间上的临近有着如此大的影响力?答案之一是如果他人在我们身边,我们很容易得到他们提供的各种奖赏。如果其他条件相同,身边的伙伴比遥远的伙伴更有优势:与远距离的伙伴交往消耗的金钱和付出的努力(比如手机话费、交通费和路上的耗时等),这样的人际交往比空间临近的伙伴交往成本更高(Baldinger, 2008)。此外,远距离的人际关系奖赏价值也低,在文字或声音中表达的爱意远不如面对面紧紧拥抱那样打动人。即便已婚的夫妻(有一定感情基础)如果分居两地也更可能离婚(Poortman, 2005)。

空间上的临近也使两个人更可能相遇,彼此变得更加熟悉。俗话说“距离产生美”,但是研究证据并不支持。重复地接触他人(甚至只要看到他人照片)通常都能增加我们对他们的喜欢程度,而不会导致厌烦,即曝光效应(mere exposure effect)(Zajonc, 2001)。即使我们从来没有与陌生人说过话,我们仍更喜欢见过很多次的面孔,而非不熟悉的面孔。

当然,空间上的临近所增加的吸引力是有限的。熟识能增加吸引力,但是过度接触则未必。重要的是,与可憎、难以相处的人临近并不一定让我们更喜欢他们(Ebbesen et al., 1976)。要给临近的作用下一个定论的话,就是它能增强我们对他人的情感——对喜欢的人,空间上的临近会让我们更喜欢对方,然而,如果这个人令我们厌烦,那么空间上的临近只会让我们更加讨厌对方。

长相吸引力:喜欢那些“好看”的人

空间的临近把人们连接在一起之后,我们见到他人时可能最先注意到什么?当然是他们的长相了。尽管我们都知道人不可貌相,但长相的确影响着我们。长相吸引力对人们第一印象的形成有着重要的影响。一般来说,我们倾向于认为外貌俊美的人更讨人喜欢,更好相处(Brewer & Archer, 2007)。而且人们对陌生人外貌是否美丽的判断具有惊人的一致性。更惊人的发现是,新生儿也偏好成人认为漂亮的面孔(Slater et al., 2000);婴儿还很小,不会受到社会规范影响,但是他们盯住漂亮面孔的时间远长于不漂亮的面孔。

什么样的面孔更加吸引婴儿呢?一般是具有“娃娃脸”特征的女性,比如大眼睛、小鼻子、尖下巴和丰满的双唇,就更有吸引力(Jones, 1995)。男性的吸引力则比较复杂,拥有结实下颚和宽阔前额的男性——看上去坚强而有主宰力——通常被人认为是帅哥(比如,乔治 · 克鲁尼)。

(乔治 · 克鲁尼)

除了面孔,不同体型的吸引力也存在差异。男性认为体重正常、不肥不瘦、腰身明显细于臀部的女性身材最有诱惑力。最吸引人的腰臀比例(WHR)的曲线比率为0.7。这种“沙漏型”身材对世界各地的男性都有吸引力。多数情况下,人们都认为肥胖的女性不如身材苗条或正常的女性有魅力,但干瘦的女性并不比正常的女性更吸引男性。

而男性的吸引力稍微复杂,女性认为腰部仅比臀部略窄,腰臀比例为0.9时,男性的身体最有吸引力。宽广的肩膀也要吸引力;肩臀比例大(约为1.2)、肌肉强壮的男性发生性关系的年龄更早,性伴侣也更多,这一点在全世界都一样(Frederick et al., 2011)。然而,男性光有好身材并不能吸引女性,除非他还有其他资源;只有当他能挣一份体面的薪水时,他的腰臀比例才会影响女性对他的评价(Singh, 1995)。

对外貌吸引力的判断还包括身高、头发长短、智商和衣服的颜色。一般来说,男女两性都倾向于男方的个头高于女方(Salska et al., 2008),在网络上高个男性的照片比矮个男性的照片能得到更多女性的回应。关于毛发,长发的女性比短发女性对男性更有吸引力,但女性更喜欢胸部光滑、少毛的男性,而非胸部毛茸茸的男性(Dixson et al., 2010);女性还喜欢聪明的男性;男女两性都认为穿红色衣服(相比于绿色或蓝色)的约会对象更有吸引力。当女性穿着红衣服时,男性更愿意采取示爱行动,如请求约会、花费金钱,此外,穿高跟鞋也能增加女性的魅力。

最后,研究还发现与深色头发的女性相比,大部分男性都认为发色浅(淡金色或浅褐色)的女性更年轻也更有吸引力(Heckert, 2003)。但是,看到这里您先别着急去染金色头发!因为统计发现,虽然男性喜欢金发女郎,但是很少选择金发女郎做伴侣,为什么呢?答案仍然是金发显得人年轻有关——金发会让人显得充满活力和孩子气,让人觉得纯真、热情、开放、性感,但同时给人不成熟、反应较迟钝和胜任力不足的刻板印象,而且这种对金发的偏见不限于女性——一项研究(Takeda, Helms, & Romanova, 2006)对2004年在伦敦股票所上市的500家企业CEO进行统计发现, 虽然在英国人口中,25%左右的人口是金发,但是500名CEO中只有5%是金发,而其他CEO均为深色头发(黑发占22.8%,棕发CEO有68.2%,红发CEO为4%)。

(金发女性)

虽然长相吸引力和匹配程度是筛选伴侣的一个指标,但是长相吸引力在婚姻中所起的作用远不如当初把情侣们吸引在一起时那么重要了,即长相吸引力在婚姻起到的作用会减弱,但是如果两个人看起来差异很大,亲密关系可能根本无法建立。

彼此吸引:喜欢那些喜欢我们的人

吸引力匹配现象表明,要想享有成功的亲密关系,我们应该追求最有可能回报我们的伴侣。实际上,大多数人就是这样做的。当我们寻找未来的伴侣时,大多数人会用下面的公式来衡量自己对他人的实际兴趣,以及接近伴侣和建立亲密关系的可能性(Shanteau & Nagy, 1979):

对未来伴侣的期望值 = 伴侣的外表吸引力 * 伴侣接纳自己的可能性

(图源网络)

如果其他条件相同,长相越好,人们对他(她)的期望值就越高。不过从公式可以看出,伴侣综合的吸引力如何,取决于伴侣的长期吸引力和我们判断伴侣喜欢我们可能性的乘积——如果有人喜欢我们,但却十分丑陋,这样的人可能并不是约会的首选对象。同样,如果有人长相非常俊美但并不怎么喜欢我们,我们也不会浪费自己的时间。最吸引人的伴侣是长相还过得去,但也有可能接纳我们的人。

相似性:喜欢“共同点”多的人

俗语说:“物以类聚,人以群分”,这说得非常有道理的。即同性相吸定律:相似的人彼此吸引对方。

我们谈到的类似具体是指哪些呢?答案几乎包括任何方面。不管是朋友还是恋人,幸福的伴侣在各方面都比随机选出的陌生人更为相像。

首先就是在年龄、性别、种族、教育程度、宗教信仰和社会地位等人口统计学上的相像(Hitsch et al., 2010)。

其次是态度和价值观的相像:共同点越多,彼此越喜欢。即使相像达到一定程度之后,吸引力并不会下降,所以“共同点太多”并没有什么危险。

最后,伴侣们还可能有相似的性格。处事风格和人格特质相像的人往往在彼此邂逅时就能和睦相处;比如,两位爱好交际的人或两位害羞内向的人首次相遇往往比内向和外向的人彼此相遇更愉快(Cuperman & Ickes, 2009)。

(图源网络)

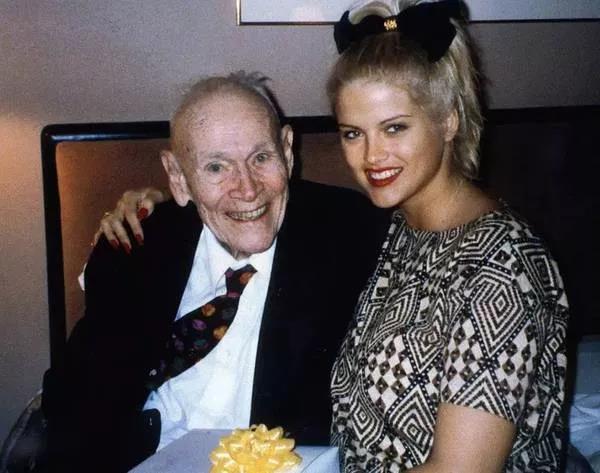

研究表明,相异并不相吸。那为什么很多时候大家会觉得相异也能相吸呢?因为匹配是一个比较广泛的过程,涉及各种资源和特质的匹配,相像起作用的方式有时很巧妙。比如,1994年,26岁《花花公子》年度女郎安娜嫁给89岁的亿万富翁马歇尔。在这种情况下,伴侣们在很多方面并不相像,好像相异反能相吸。如果这样认为就太幼稚了,因为这样的伴侣实际上在更广泛意义上进行了匹配——用长相换金钱,反之亦然。他们或许有不同的优势,但是大家都在寻找与自己身价整体相当的伴侣。人们往往和有着类似适配价值的人结合,虽然他们彼此能给予对方的特定奖赏或许存在很大的差异。

1994年,26岁《花花公子》年度女郎安娜

嫁给89岁的亿万富翁马歇尔

实际上,这种公平交易是演化心理学的核心观点。和健康、能生育的女人婚配更可能繁衍下一代,自然选择促进了男性对年轻且漂亮的伴侣的兴趣。年轻之所以重要,是因为女性到了中年绝经后既不能再生育了,漂亮之所以重要是它与健康的身体有大致的关联。

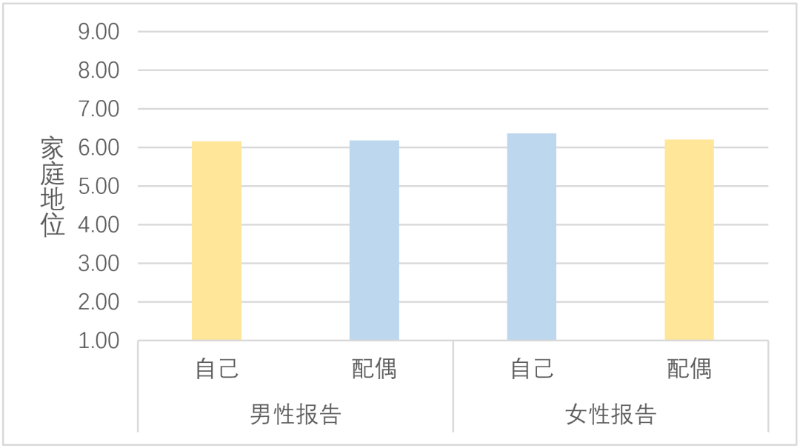

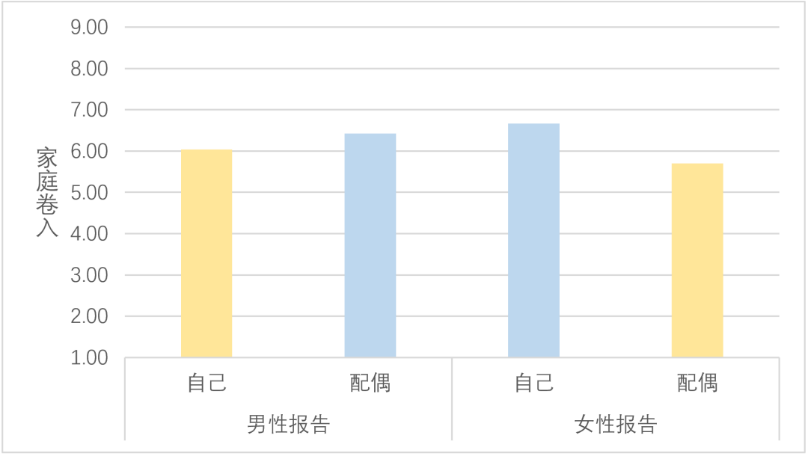

女性不必关心伴侣是否年轻,因为男性只要活着就有生殖能力。相反,鉴于女性在其后代所耗费的巨大养育投入,她们倾向于找一位能够在漫长的孕期及哺乳期为她们遮风避雨、保护安全的伴侣;她们应该偏爱能保障母子幸福、拥有丰富资源、社会地位高的男人。的确,女性比男性更关心伴侣的经济状况。

所以,女性的年轻、美貌匹配男性的高社会地位、经济资源,这样的夫妻组合非常普遍。

匹配是一种广泛的过程,涉及各种资源和优势。如果“相异”看起来相互吸引,也许人们是在用一种优势交换伴侣的另一种优势,彼此之间拥有类似的适配价值。

但是值得注意的是,发现差异需要时间。最开始的时候,人们往往过高估计自己与伴侣之间的相似性,实际上,我们并非如自己认为的那样了解自己的伴侣。在某种程度上,人们似乎是和幻想中的伴侣结婚——他们爱上的是另一种人,却认为自己的伴侣就是这种人(Montoya & Horton, 2004)。此外,我们会仰慕那些我们渴望成为的人,我们往往喜欢那些与我们的理念自我相像的人,即那些拥有我们期望得到却并不具备的品质的人。当他们真正了解彼此在很多方面存在严重分歧或者对方的特质并不如自己所渴望的那样时,往往会很失望。

根据伯纳德·莫斯坦的刺激-价值观-角色(stimulus-value-role)理论(Murstein, 1987),我们会从伴侣那里获得三种不同的信息,它们会影响亲密关系的发展。当伴侣第一次相遇,彼此的吸引力主要建立在“刺激”信息基础上,包括年龄、性别和外貌等明显的外部特征。随后就进入“价值观”阶段,吸引力取决于彼此态度和信念的相似程度,人们开始了解彼此是否喜欢同样的游戏或休闲方式。再往后,“角色”的相容性才变得更重要,此时伴侣们最终发现他们在养育方式、事业发展、家务等基本的生活事务上是否一致。有时候重大的差异只有在婚后才凸显出来,尽管存在这些差异,夫妻仍可能生活在一起,但这并不是因为相异而相吸。

(图源网络)

写在最后

前面我们探讨了“长相吸引力”、“空间上的临近”、“礼尚往来”和“相似性”对吸引力的重要影响,认识到男女两性对伴侣的长相吸引力和收入水平重要性的认识存在差别。

但是值得注意的是,尽管存在这些差异,男女性对亲密伴侣一般都有着共同的品质要求。在世界各地,人们评价未来的伴侣有三条基本标准(Tran, Simpson, & Fletcher, 2008):

- 热情和忠诚。值得信赖、亲切友善、给予支持、善解人意;

- 长相俊美和活力。长相有吸引力、性感、外向;

- 社会地位和资源。经济宽裕,生活安心。

所有这些特点都是值得拥有的,但它们并非同等重要,其优先性取决于我们追求的是短期的露水恋情,还是忠诚持久的浪漫爱情。

那对于你来说,你觉得自己能吸引到别人的地方在哪里呢?别人能吸引到你的地方又在哪里呢?欢迎在评论区留言哦!

参考文献:

米勒 著;王伟平 译. (2015). 亲密关系:第六版. 人民邮电出版社.

Back, M. D., Schmukle, S.C., & Egloff, B. (2008). Becoming friends by chance. Psychological Science,17,439-440.

Baldinger, A. (2008, July 29). Stop! in the name of travel costs. Houston Chronicle, p. E4.

Brewer, G., & Archer, J. (2007). What do people infer from facial attractiveness? Journal of Evolutionary Psychology, 5, 39-49.

Cuperman, R., & Ickes, W. (2009). Big five predictors of behavior and perceptions in initial dyadic interactions: Personality similarity helps extraverts and introverts, but hurt“disagreeables.” Journal of Personality and Social Psychology, 97, 667-684.

Dixson, B. J., Dixson, A,F., Bishop, P.J.,& Parish, A.(2010). Human physique and sexual attractiveness in men and women. Archives of Sexual Behavior, 40, 43-50.

Festinger, L., Schachter, S., & Back, K. W. (1950). Social pressures in informal groups: A study of human factors in housing. New York: Harper& Brothers.

Frederick, D., & IBP Project Members. (2011,January). The International Body Project: Preferences for male muscularity and body fat across 10 world regions. Poster presented at the meeting of the Society for Personality and Social Psychology, San Antonio, TX.

Graziano, W. G., & Bruce, J.W.(2008). Attration and the initiation of relatuonships A review of the empirical literature. In S. Sprecher, A. Wenzel, & J. Harvey(Eds.), Handbook of relationship initiation (pp. 269-295). New York: Psychology Press.

Heckert, D. M.(2003). Mixed blessings: women and blonde hair. Free Inquiry in Creative Sociology, 31(1), 47-72.

Hitsch, G. J., Hortacsu, A., & Ariely, D. (2010). What makes you click? Mate preferences in online dating. Quantitative Marketing and Economics, 8, 393-427.

Jones, D. (1995). Sexual selection, physical attractiveness, and facial neotony: Cross-cultural evidence and implications. Current Anthropology, 36, 723-748.

Montoya, R. M., & Horton, R.S.( 2004). On the importance of cognitive evaluation as a determinant of interpersonal attraction. Journal of Personality and social psychology, 86, 696-712.

Murstein, B.I.(1087). A clarification and extension of the SVR theory of dyadic pairing. Journal of Marriage and the Family, 49, 929-933.

Poortman, A. (2005). The mediating role of financial and time pressures. Journal of Family Issues, 26, 168-195.

Salska, I., Frederick, D. A., Pawlowski, B., Reilly, A. H., Laird, K.t., & Rudd, N.A.(2008). Conditional mate preferences: Factors influencing preferences for height. Personality and Individual Differences, 44, 203-215.

Shanteau, J., & Nagy, G.F.(1979). Personality and Social Psychology, 84, 661-681.

Singh, D. (1995). Female judgment of male attractiveness and desirability for relationships: Role of waist-to –hip ratio and financial status. Journal of psychology, 69, 1089-1101.

Slater, A., Bremner, G., Johnson, S.P., Sherwood, P., Hayes, R., & Browm, E. (2000). Newborn infants’ preference for attractive faces:The role of internal and exterrnal facial features. Infancy, 1, 265-274.

Takeda, M. B., Helms, M. M., & Romanova, N. (2006). Hair color stereotyping and CEO selection in the united kingdom. Journal of Human Behavior in the Social Environment, 13(3), 85-99.

Tran, S., Simpson, J.A., & Fletcher, G.J.O (2008). The role of ideal standards in relationship initiation processes. In S. Sprecher, A. Wenzel, & J. Harvey (Eds), Handbook of relationship initiation (pp. 487-497). New York: Psychology Press.

Wills, T.A., & Todorov, A (2006). First impressions: Making up your mind after a 100-ms exposure to a face. Psychological Science,17, 592-598.

Zajonc, R. B. (2001). Mere exposure: A gateway to the subliminal. Current Directions in Psychological Science, 10, 224-228.

图片来源于网络

撰写丨含 芳

策划丨万 宜

编辑丨万 宜

排版丨杨婉婷