婚姻越来越难,都是“缺氧”惹的祸?丨攀登婚姻的马斯洛山

北师大中国婚姻家庭研究小组

我们隶属于北京师范大学发展心理研究院,专注于中国婚姻与家庭研究,致力于将实用有趣的学术成果分享给大家。

本期作者:崔 晓

北师大心理学部21级专硕

从前,祖母的时代,村落里,男耕女织,生儿育女,离婚几乎不存在于人们的意识里。

而后,父母的时代,城镇里,拼搏奋斗,独生子女,两口子过日子为了家庭为了孩子。

现今,我们的时代,城市里,自我实现,追求爱情,离婚却常成为婚姻的选项或结局。

总的来说,今天的婚姻想要维持长久似乎比过去更加困难,几乎一半的婚姻都以离婚告终,许多完整的婚姻也隐藏暗礁。为什么婚姻越来越难?

(图源网络)

三种婚姻观的演变

美国学者们研究发现,自1700年代后期(美国建国之初),美国经历了三种主要的婚姻模式(Burgess&Locke, 1945; Cherlin, 2009)。

第一种是制度婚姻。从1700年代后期一直延续到1850年左右,婚姻是一种实用的模式。制度婚姻被描述为受法律、社会规范和宗教严格监管的正式制度。家庭成员相互依存,以满足经济生产、育儿、教育、养老等基本需求。婚姻还建立了家庭之间的纽带,促进了资源的共享。在这个模型中,家庭的稳定比单个家庭成员的需求更重要。未经父母许可,孩子通常不得结婚;除非遭到最极端的虐待或遗弃,离婚是不可接受的。制度婚姻更多是为了满足生理需求(例如有足够的食物吃、冬天能保暖以及在恶劣天气下有地方睡觉)以及安全需求(例如免受暴力袭击、过上可预测的生活以及保持经济安全感)。

(图源网络)

第二种是伴侣婚姻。从1850年到1965年左右,婚姻是丈夫养家糊口-妻子做家庭主妇的模式。其中包括两个子时期,一个是从1850年到1900年的浪漫化的子时期,人们试图与他们迷恋的对象结婚,以便可以长期持续体验爱情的感觉(Coontz, 2005);另一个是从1900年到1965年的陪伴的子时期,人们对贞洁和克制的强调减弱,对亲密和联结的关注加强,配偶之间在家庭传统分工之外有更多互动的机会使得他们更有可能培养深厚的亲密关系。伴侣婚姻的主要目的是帮助配偶满足他们的激情和亲密需要。

(图源网络)

第三种是自我表达婚姻。从1965年左右一直到今天,婚姻是(并将继续是)一种自我表达的模式。“一种关系是通过充分分享真实感受而建立的”,而爱“成为无限丰富、复杂和令人兴奋的自我的相互探索”(Bellah, 1985)。如果生活的中心目标是追求自我实现,那么理想的婚姻伴侣不仅会支持这一目标,而且还会促进此目标的实现。自我表达婚姻主要致力于帮助自己和配偶满足自主权和个人成长的需要。在这个时代,女性和男性越来越像合作伙伴一样互动,即使并不总是完全平等。

(图源网络)

贯穿美国历史,婚姻从满足较大社会需求的正式制度,转变为满足夫妻和子女需求的同伴关系,然后转变为满足配偶个人心理需求的私人契约 (Amato, Booth, Johnson, & Rogers, 2009)。

研究也发现,美国婚姻的历史趋势与整个西方世界的发展趋势相似,甚至大部分非西方世界也表现出了类似的趋势,而且包括中国在内的某些文化可能正处于从相对务实的婚姻模式转变为相对陪伴的婚姻模式的过渡之中(即从制度婚姻过渡为伴侣婚姻)(Chan, Ng & Hui, 2010)。

这与我们能观察到的中国的大中城市年轻一代的婚姻观也十分符合。在一定物质的基础上,中国的年轻人们也越来越看重婚姻中的伴侣关系,并且在一定程度上,这些需求也越来越与自我实现联系在一起。

婚姻的窒息模式

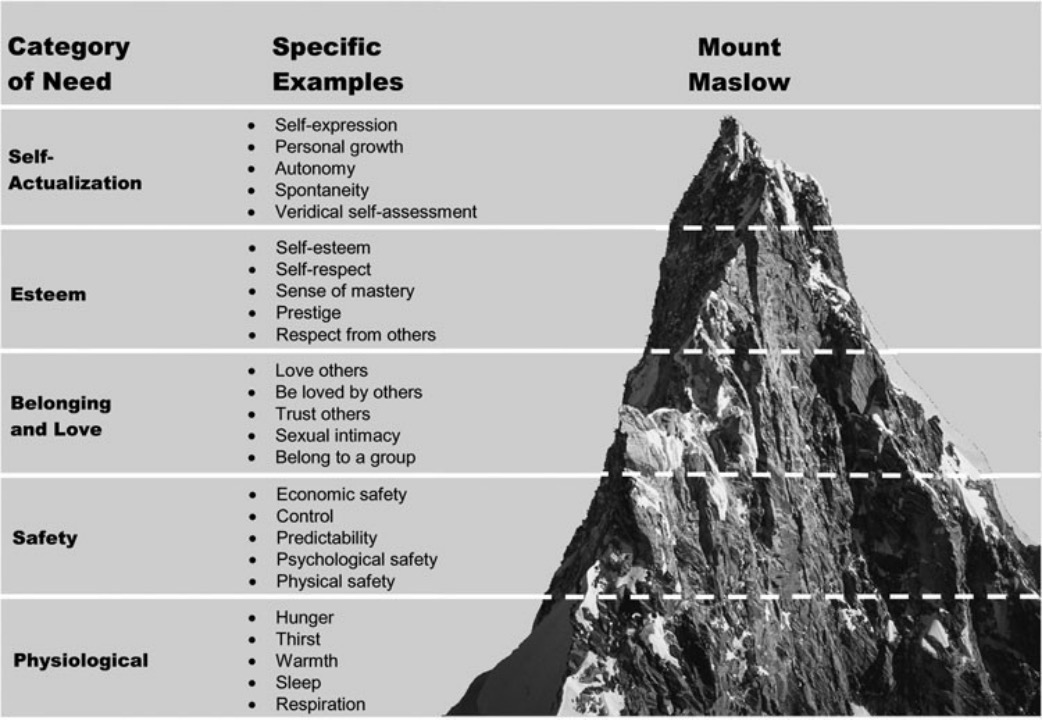

我们都知道著名的马斯洛需求层级,马斯洛(1943, 1954 & 1970)将人类的需求层级自下而上分为五个层级,分别是生理需求、安全需求、爱和归属的需求、自尊需求和自我实现需求。

而美国著名社会心理学家Eli J. Finkel等(2014)基于美国婚姻的历史分析和马斯洛需求层级,提出了婚姻的“窒息模型”。

该模型的主要原则建立在马斯洛人类动机理论的三个特征的基础上。第一,人们试图满足的需求是按层次排列的,与较高的需求相比,较低的需求通常具有更大的动机优先级。第二,相对于成功地追求较低的需求(吃饭,感到安全等),成功地追求较高的需求(实现精通,经历个人成长等)更可能需要自我洞察力,而这种自我洞察力的发展通常需要持续付出大量的认知和心理努力。第三,满足更高的需求会产生更高的幸福感、宁静和丰富的生活。

该模型的内容可以通俗地理解为:

1. 婚姻变得越来越重要,因为人与人之间真正的联结越来越少或越来越浅,甚至与家人和家族也是如此。

2. 人们在婚姻中越来越看重较高层级的需要,也就是说,在一定的物质基础上,越来越多的人渴望从婚姻中得到真正的伴侣关系和关系中的自我实现。

3. 寻求婚姻来帮助个人满足更高需求的配偶需要对自己及对配偶有深刻的洞察力,而这种洞察力的发展通常需要在一个持续的时期里相当多的彼此联结和回应。

- 不幸的是,当今时代,配偶在工作和育儿上花费的时间越来越多,配偶在一起的时间比过去的时代更少了。并且,现代人承受的压力越来越大,这进一步挤占了配偶投资婚姻所需的心理资源。

- 这样的结果是,减少的资源投入势必难以保证更高需求的满足,婚姻质量和个人幸福感自然难以让人满意,即发生“窒息”。(当然,投资足够的配偶,可能会经历良好的婚姻质量和个人幸福感。)

(图片来自文献:Eli J. Finkel, Chin Ming Hui, Kathleen L. Carswell and Grace M. Larson, 2014)

通过上图,我们会更容易理解“窒息模型”。如图所示,在马斯洛山上,生理和安全需求位于较低的海拔高度,尊重和爱的需求位于中等海拔高度,而自尊和自我实现的需求则位于较高海拔。随着婚姻越来越从制度婚姻往伴侣婚姻和自我表达婚姻演变,婚姻的马斯洛山海拔逐渐升高。与任何大山一样,高海拔地区的空气将变得稀薄(缺氧)。

(图源网络)

这样看来,好消息是,如果配偶相处融洽,并且他们努力建立相互洞察力和情感联结,就能促进彼此的更高海拔需求,那么现代婚姻就可以成功登顶马斯洛山,达到以前时代很少有人达到的高度。

然而,坏消息是,如果配偶之间相处的不好,或者他们没有足够的时间和资源来投资婚姻,他们可能会在婚姻中面临“窒息”的危险。难怪现代婚姻比以前的时代更容易动摇,毕竟,相对于在婚姻中满足更高的海拔需求,满足更低的海拔需求不需要大量的投资和经营。

为婚姻“增氧”

随着离婚率高居不下,人口结构老龄化及三孩政策出台,如何获得高质量的婚姻显得愈发重要。了解了婚姻观随时代变化需求层次升高,以及高需求伴随的对所需投入的提高,我们来看看具体都有哪些方法可以提高婚姻质量。

1、优化现有资源

配偶可以通过一系列用户友好的简单方式来加强婚姻。比如,对渴望肯定和赞美的配偶,不要吝啬欣赏的眼光和真诚的赞美;对渴望拥抱或“摸头杀”的配偶,不要吝啬你在小细节中的小宠溺。再比如,与配偶一起观看以关系为重点的电影并进行简单讨论,也是个低投资的好方式。

(图源网络)

2、投资补充氧气

增加高质量的在一起的时间。既然在一起的时间有限,就要确保投资的方式,配偶们值得一起尝试找到最适合自己的方式。比如,建立规律的约会时间,既能一起放松,又能增进情感联结。分享过去一段时间的心情,最开心的事,最不开心的事等等。

另外,拥有共同朋友比例较高的配偶倾向于花更多的时间在一起,并拥有更好的婚姻。所以和配偶的朋友成为朋友,可以增加在一起的时间,并通过跟朋友在一起的场合发现不一样的配偶,也是很值得的投资。

最后,可能也是最重要的。既然更高层级的需求需要更深的自我洞察力和对配偶的洞察力,配偶也可以考虑一起学习心理学基本知识,学习自我觉察、聆听他人和陪伴、如何科学地经营亲密关系等等,并在生活中不断地保持对自己和对对方的好奇和觉察。而每次配偶遇到困难或挫折,需要你支持的时候,那很可能就是你能发挥帮助的高光时刻,以及最能在情感账户上存上大大一笔的时刻。

(图源网络)

3、降低氧气需求

首先,可以降低马斯洛山的海拔,要求婚姻满足比目前海拔高度低一点的需求。或者,继续要求婚姻满足相同海拔的需求,但可以减少这些要求的数量或强度。

具体来说,配偶可以考虑是否可以接触更有效满足该需求的人或活动,或者培养这样的关系或活动。这种“外包”,会使配偶对婚姻的需求更好地与当前可用资源(特别是配偶的专长)所匹配,从而具有明显的增强个人幸福感的潜力。

比如,如果配偶不容易满足你的某些需求,可以试着去理解配偶的性格特点和行为方式,想一想Ta能改变吗,我的方式合适吗?如果配偶确实有困难,不妨试着跟好友说一说,不强求配偶一定做到;或者,本来要求配偶总是能懂自己,现在只需要关键时刻,Ta能安静地听自己诉说就好。既然自己的需求满足有很多种方式,不妨偶尔放过配偶,让配偶发挥Ta的长处吧。

(图源网络)

总之,通过优化现有资源的利用、在婚姻中投入更多资源以及要求配偶承担起更少的责任,就有可能充分利用当前或潜在的资源,并最大化发挥配偶的优势,从而获得配偶间更深层次的情感联结和更高的个人幸福感。

配偶们可以基于这个思路,评估自己马斯洛山的海拔和氧气量,作出适合自己的投资调整哦!

参考文献:

.

Finkel, E. J., Hui, C. M., Carswell, K. L., & Larson, G. M. (2014). The suffocation of marriage: Climbing Mount Maslow without enough oxygen. Psychological Inquiry, 25(1), 1-41.

图片来源于网络

撰写丨崔 晓

策划丨崔 晓

编辑丨万 宜

排版丨杨婉婷