错的不是你,错的是问题本身丨叙事疗法中的问题外化

北师大中国婚姻家庭研究小组

我们隶属于北京师范大学发展心理研究院,专注于中国婚姻与家庭研究,致力于将实用有趣的学术成果分享给大家。

• 本期作者 •

张寅冰

北京师范大学心理学部2017级本科生

上高中的时候,我非常害怕数学考试,每周一次的数学考试后我都会哭,一边哭一边恨自己考试时紧张过度导致大脑一片空白,这种对数学考试的巨大恐惧一直持续到上大学。有一天和朋友讨论起这件事,朋友表示自己也很害怕数学,觉得自己数学很差,我的第一反应是:这不是你的错,你已经很努力了,是太紧张导致的错误判断。但回到自己身上,我一直给自己贴着“数学低能儿”的标签,这样是合理的吗?

在加拿大获奖短片《fears》中,人们的恐惧被巧妙地具象化为一只只“小黑”,它们在一些特定时间地点出现,影响着人们的行为。创作者将藏在人们心中的情绪外化,生动展示我们如何与其共存,心理学家迈克·怀特(Michael White)和大卫·爱普斯顿(David Epston)提出的“叙事疗法”中的“问题外化”与创作者的“恐惧外化”有着异曲同工之妙。

(图中黑色的“小怪物”为外化的恐惧情绪,

演讲者被恐惧情绪“打败”)

什么是叙事疗法

叙事疗法由澳大利亚临床心理学家迈克·怀特(Michael White)和新西兰家庭治疗师大卫·爱普斯顿(David Epston)提出,怀特发展出了问题是如何影响人的新理念——将问题视作正作用于人们的东西,而非人们正在做的事情(Nichols等, 2018)。叙事疗法是指咨询师用适当的方式,帮助当事人找出遗漏片段,以唤起当事人改变的内在力量的过程,重新检视生活是叙事心理治疗的关键(沈之菲, 2004)。

每个人都有自己的人生故事,叙事治疗师认为自己的工作是帮助人们从充满问题的故事中(以及从我们时代偏见的僵化教条中)解放出来,赋予来访者积极主宰自身生活的力量,为新的更具建设性的自我看法开拓空间。他们不是问题解决者,而是关注来访者的天赋与能力,坚定地站在来访者的一边,帮助来访者用自己的力量克服困境(Nichols等, 2018)。

(图源网络)

叙事疗法中的问题外化

问题外化是指将问题与人分开,把贴上标签的人还原,让个体形成积极有力的自我观念。通过外化可以拓宽人们的叙事空间,从而对问题叙事进行解构和重构(沈之菲, 2004; 邓秀平, 2017)。比如对于一个孩子大便失禁的情况,用“卑鄙便便”来指代。通过改变语言描述,我们把这个孩子从“这是个大便失禁的孩子”的身份中解脱出来,问题是“大便失禁”,不是孩子本身,而这个孩子与其家人是对抗这个问题的“战友”(Nichols等, 2018)。

不同于社会对个人的看法,在叙事疗法中,个人不会被认为是具有问题或自己本身就是问题,个人和其家庭都不是问题,问题本身才是问题(Nichols等, 2018)。真正的关注点在问题带给家庭的影响,比如:“由于你和母亲之间的问题,你怎么看你和母亲之间的关系?”、“暴食如何影响你?”……

在进行问题外化时,问题几乎总是被拟人化,它们会被描述为尝试控制人们生活的不受欢迎的侵入物。问题外化能够帮助我们将自己和问题本身分离开来,减少自责,让我们看到自己是可以自主做出选择的,也能让家庭成员看到被问题遮掩的那个更健康的个体(蔡玲燕, 2019; Nichols等, 2018)。

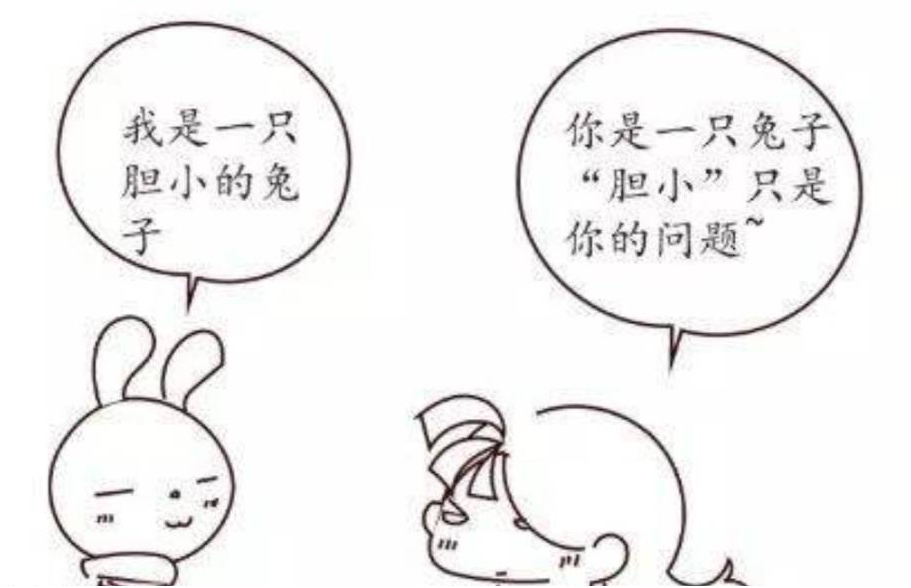

(图源网络)

我们如何将问题外化

1、将问题命名

为了将问题从内部转移到关系中,我们可以用语言把问题变为影响关系的外部因素。具体做法为,将描述问题的句子或形容词变为名词(Carey, 2017),比如将“你和伴侣之间没有激情的情况,对你们如何看待彼此有什么影响?”,变为“这种‘缺乏火花’的情况,对你们如何看待彼此有什么影响”。

2、展示问题对生活或关系的影响或后果

我们在将问题命名后,可以开始回顾这个问题开始出现的时间,看看它是如何对我们产生影响的(Carey, 2017)。比如课上小组报告前感到非常紧张时,将质问式的“我为什么总是紧张?”和“我这么紧张上台能不出糗吗?”改为“这样的紧张什么时候来到我身边的?”和“紧张对我的影响是什么?”。前者是一种将问题内化的方式,让我们认为自己就是问题来源,而后者则是把自己和紧张分离开,把自己放在了与紧张做斗争的位置上。

3、寻找被问题阻碍的有价值的东西

将问题外化后,我们就能和问题保持一定距离,然后发现被问题掩盖的那些我们认为有价值并且愿意去做的事情。外化不只是关注问题,也可以用在积极的内化品质上(比如尊重或开放的关系)。这些内化也是个人历史和所处文化背景的产物,所以我们通过问问题将他们外化(Carey, 2017),比如:“这种开放和尊重是如何在这种关系的生活中发展起来的?”、“你是如何做到尊重和开放的?”“每个人都做出了什么贡献?”……

最后说两句

回到本文开头,我在大一经过一番痛苦挣扎后,逐渐与自己对数学考试的紧张“和解”,我开始意识到我的痛苦其实不来源与自己本身,而来源于对考试的过度紧张,我自己则是与紧张作斗争的那一方,将我自己与问题分离开才是合理的做法,于是在期末考试时总算是将所学的大部分知识展示在了卷面上。

(主角与“小黑”和谐相处)

你是否也有困扰自己的问题呢?试着将它外化吧,说不定有意想不到的效果!欢迎在评论区和我们分享~

参考文献:

蔡玲燕. (2019). 重构生命故事:叙事疗法在个案咨询中的运用. 青少年研究与实践, 34(02), 88–91.

沈之菲. (2004). 叙事心理治疗——一种后现代的心理咨询方法. 中小学心理健康教育.

邓秀平. (2017). 问题外化技术在体验式课堂中的应用与探索. 中小学心理健康教育, 6.

Carey, M. (2017). Externalizing in Narrative Therapy with Couples and Families. 收入 J. Lebow, A. Chambers, & D. C. Breunlin (编), Encyclopedia of Couple and Family Therapy (页 1–4). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-15877-8_822-1

Nichols, M. P., Schwartz, R. C., & 方晓义婚姻家庭治疗课题组. (2018). 家庭治疗:概念与方法. 北京师范大学出版社.

图片来源于网络

撰写丨张寅冰

策划丨万 宜

编辑丨万 宜

排版丨杨婉婷