“他再也不会回来了…”——清明又至,如何面对丧亲之痛

原创 婚姻家庭研究咨询中心 婚姻家庭研究与咨询中心

北师大中国婚姻家庭研究小组

我们隶属于北京师范大学发展心理研究院,专注于中国婚姻与家庭研究,致力于将实用有趣的学术成果分享给大家。本期作者

张译可

心理学部2018级本科生

中国婚姻家庭小组成员

“在父亲去世后的四十多天里,他平均两天一斤白酒,这是他居家期间唯一的消遣方式——麻醉自己,逃离现实……”

“眼泪不知哭了多少,在ICU坚持了20多天!还是没能挺过来!我的老公走了,我的女儿没有爸爸了,婆婆没有儿子了,白发人送黑发人……”

新冠肺炎带走了很多条生命,很多人看到的只是一次次刷新的死亡人数,可对他们的亲人来说,每一个生命的离开都是一次张译可。最近西昌的森林火灾中又有19个年轻的生命离开了我们,年龄最小的还不满25岁。“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。”又是一年清明,你是不是也想起了已经离开你的亲人呢?

据研究,丧亲是人们普遍经历且极其痛苦的重大负性事件,对丧亲者的生理、心理、社会精神方面均有不同程度的影响,其中50%~85%的丧亲者有强烈的哀伤情绪病伴随出现各种哀伤反应,是其最常见的一种心理问题(门华琳,郭茜茜,&李鹏阳等,2019)。

什么是哀伤?

哀伤是一种正常的、复杂的体验,是我们在亲人离世后在生理和心理上出现的一系列变化。它最大的特点是持续不断地渴望见到逝者、想念逝者,伴随着强烈的情绪痛苦(王建平,2020)。哀伤作为一种情感反应,分为正常哀伤反应和延长哀伤障碍。

【正常哀伤反应】

正常哀伤反应是人们面对丧失所产生的一种生理现象,它会在一定程度上引发丧亲者的内疚、自责甚至是愤怒情绪并伴随相应的行为改变,但过一段时间后哀伤会逐渐减弱,丧亲者将重拾内心的平静,最终获得成长。

【延长哀伤反应】

延长哀伤障碍,是指在失去亲人6个月后仍出现强烈的、持久的哀伤,主要包括分离不适感、创伤后压力及丧亲应对无力。这种哀伤反应并未随着时间流逝而减轻,反而持续加重,丧亲者会出现情绪、认知、行为方面的失能状态,社会功能明显受损,生活质量严重下降,是一种病理现象(崔芳芳,李秋芳,&赵毛妮,2017)。

死亡是那样决绝而不可逆转。在亲人离开后,悲痛、苦涩、愤怒、否认、内疚、自责等种种情绪时常盘桓在心头。“他还那么年轻,为什么老天爷要这么对他/她…”“我真的再也见不到他/她活蹦乱跳的样子了吗?”“我早就应该多抽时间陪陪他/她…”“我当时就不该那么固执,早点认个错,他/她也不至于生那么大的气…”难以接受亲人的离开,甚至觉得自己的一部分也随着亲人的离开而消失了。丧亲者常常会自觉不自觉的在脑海中搜索那些与逝者相关的记忆片段,为自己曾经做错了或者是做得不够好的地方而感到内疚和自责,这些都是哀伤的种种表现。

如何从哀伤中复原

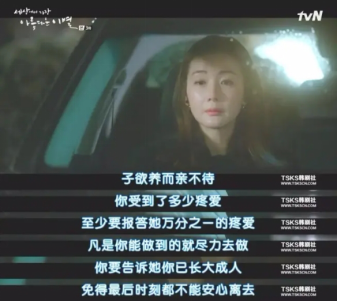

有人说,人生最大的痛苦莫过于失去亲人,但只要我们懂得正确的认识并面对丧亲之痛,最后的最后,大多数人都能从哀伤中走出来,因为时间,因为成长,那些记忆中的温暖片段、印象中的温柔笑容最终都会化作我们继续前行的力量。Worden(2008)总结,从哀伤中复原需要完成一系列的任务,包括接受失去的事实、经历哀伤的痛苦、适应没有亲人的生活环境、从过去的关系中脱离并建立新的关系。总而言之,要从哀伤中复原,我们需要正确认识和对待它,以下是关于面对哀伤时的四点小建议(王建平,2020):

【哀伤是一个过程,不要期待它会很快结束】

丧亲者需要经历一定的时间才能渐渐恢复到正常的生活状态中。哀伤的过程并不是条单行线,而是会反复变化的。正如“双向哀伤模式”中所提到的用“让自己忙碌”的方式来脱离悲伤(Stroebe,&Schut,2010),丧亲者常常在深陷丧亲悲痛和压下悲痛面对生活两种状态中切换。当丧亲者通过将个人经历集中在日常工作和生活中时,或许能够沉浸在工作与生活琐事中,处事冷静而高效,但当闲下来时,那种痛苦却仍会卷土重来;甚至在不经意间感觉亲人回来了,一下子又陷入情绪崩溃状态。丧亲者常常在试图回归正常生活时被一些特殊场景所影响,会有不间断地孤独感涌上心头。因此,从哀伤中恢复的过程可能是复杂而长期的,不必要求自己“尽快好起来”。

【每个人的哀伤都是独特的,值得被理解和尊重】

哀伤会给我们带来很多生理和心理上的改变,或许有的人会问:这些感受是正常的吗?请接纳和理解自己在丧亲后出现的任何反应。或许它出乎你的意料,完全不同于他人,无论如何,允许自己出现任何反应并接纳而非回避它。文章开头提到的那名男子,试图通过酗酒来麻痹自己就是一种回避哀伤反应的表现。尤其在疫情期间,很多丧亲者无法与亲人告别,无法举办丧葬仪式,甚至很难保存逝者的重要遗物。在这样特殊的时期,无论是撕心裂肺的抱头痛哭,还是辗转反侧,彻夜难眠,接纳自己的任何哀伤反应并尊重它,而非压抑。

当你开始接触自己的哀伤时,给逝去的亲人写一封信,或许就是一个不错的开始。

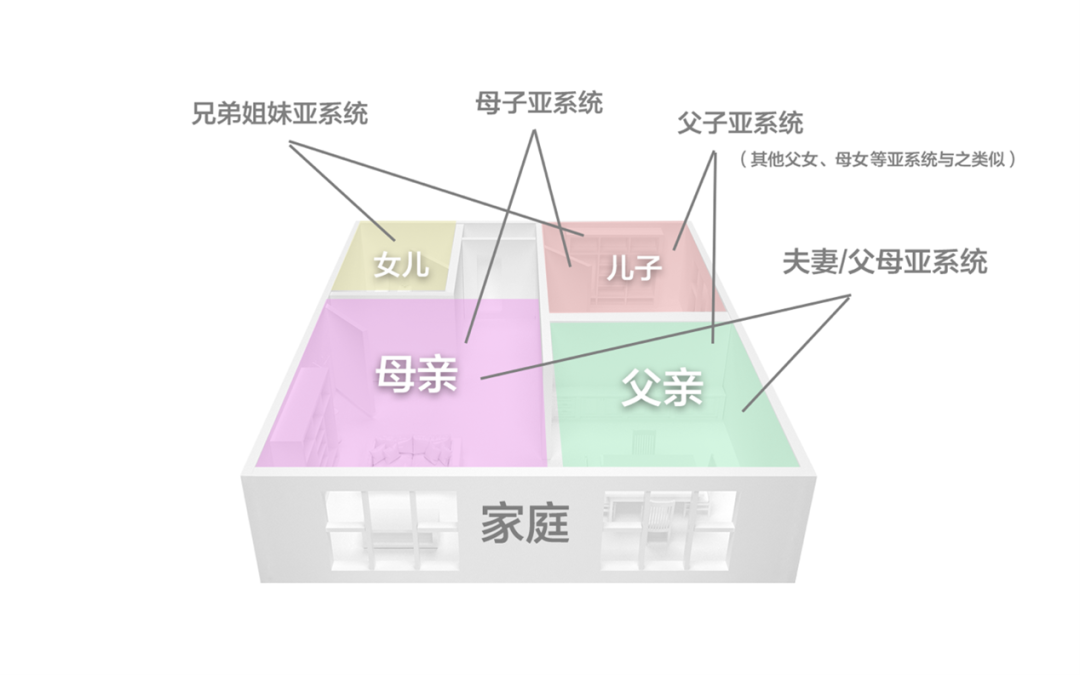

【哀伤既是个人的,也是家庭和社会的】

家庭是一个系统,因此,哀伤也是整个家庭系统的哀伤。丧亲者在理解和接纳自身哀伤反应的同时,也要接纳其他家庭成员与自己不同的反应。与此同时,当你采用健康而安全的哀伤处理方法时,其他家庭成员也会受到带动作用。可以尝试与家人一起谈谈内心的感受,不必刻意回避与失去亲人相关的话题,共同接受亲人离开的事实,一起面对亲人离开带来的伤痛,也一起去学习承担他的家庭任务,调整心态,去适应他离开后的新环境。

欧文亚隆是美国的一位团体心理治疗权威,而就在4个多月前,去年的11月份,他失去了他的妻子。当他的妻子被查出癌症后,他们决定一起写一本书,一本关于面对死亡与哀悼的书。写作使他从妻子的离世中幸存下来,甚至帮助他从新冠肺炎中生存下来。女儿搬来一起住后,在女儿的爱和关心下,他逐渐走出了哀伤。正是他与妻子、女儿共同的勇敢面对,使他从丧亲中走出。

与此同时,积极寻求社会支持也是疗愈哀伤的一种方式。与有相同经历的个体沟通,更能够给丧亲者带来共通的感受,减少孤独感。主动去参与丧亲群体自发进行的组织活动,形成自助小组,建立互相的社会支持网络,有相同经历的家庭在一起相互安抚、帮助,稳定情绪,重新构建生活秩序。

【哀伤既是痛苦的体验,也能带来对生命的反思与成长】

至亲之人的离开让人一下子体会到生命的短暂和有限。在经历了如此痛苦后,丧亲者或许会对自己原有的关于生命意义的认识产生怀疑,甚至否定。此时,可以尝试重新构建对生命的认识,寻求丧亲带来的积极意义。悲伤的过程也可以是个体成长和改变的过程,从家人的离开中寻找生命的新的意义,将生命与哀伤重新整合。

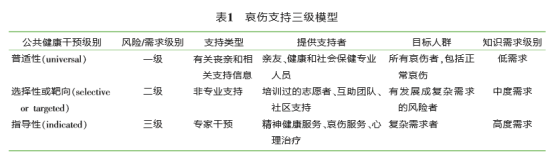

专业的哀伤辅导

我们在人生道路上必然会伴随有亲朋好友的离去,死亡是贯穿我们存在的永恒议题,哀伤反应是我们面对身边人死亡的正常反应,心理咨询业界对哀伤干预也是越来越重视,英国国家临床高标准研究所(the National Institute for Clinical Excellence,NICE)依据照顾者和家属需求提出了姑息护理三级哀伤支持模型(Aoun, S. M., Breen, L. J., O'Connor, M., Rumbold, B., & Nordstrom, C,2012)。

【三级哀伤支持模型】

该模型倡导所有丧亲家属均应接受哀伤相关信息支持,即一级哀伤支持;而当丧亲者经测评存在患有延长哀伤障碍的风险时,则需要二级哀伤支持;当丧亲者出现延长哀伤障碍的相关症状时,除了一级和二级的相关支持,还需要三级哀伤支持。

国内外实施哀伤辅导的步骤大致相同,首先是对丧亲者进行哀伤风险评估或心理测评,然后根据测评结果对丧亲者进行相应的干预,经过一段时间的干预后再次对丧亲者的哀伤进行测量并对干预效果进行评价。国外根据三级哀伤支持模型(,2012)选择不同的支持类型以及不同的提供支持者(如表1),或是根据在医院、社区、疗养院等不同的环境选择不同的支持。(崔芳芳,李秋芳,&赵毛妮,2017)。

【国外哀伤辅导特点】

①让丧亲者接受并承认亲人已离去的事实,通过举办悼念活动、为其邮寄慰问信或进行面对面的交流疏导等方式进行。

②提供信息。提供有关丧亲经历的信息和教育,通过为丧亲者进行心理教育、举办研讨会和专题讲座或让其关注有关丧亲网站等实现。

③支持服务。为丧亲者提供团体支持、丧亲家属工作坊、团体座谈会或由专业人员为其举办研讨会和随访慰问等,也可为其进行基于网络的支持,包括虚拟的公告板和聊天室等。

【我国哀伤辅导内容】

我国香港特别行政区提供的哀伤辅导内容主要包括:提供善别辅导(接受现实)、推广宁养服务(临终患者及家属的心灵服务)、宣传生死教育等。目前我国内地进行哀伤辅导并没有较为统一的内容,各研究者根据自己需要进行设定(崔芳芳,李秋芳,&赵毛妮,2017)。

最后说两句

当代著名哀伤研究学者希尔(2011)说过,哀伤就是爱。其实哀伤触及到的是最深刻的爱。失去亲人是十分痛苦的,但相信正在看文章的你们一定能够正确的对待它,并将之转化为内心的温柔力量。如果你仍迟迟不能从哀伤中走出,而它甚至已经对你的生活造成一定影响时,请勇敢的向专业的心理工作者寻求帮助。

北京师范大学疫情心理支持热线:4001888976

华中师范大学疫情心理援助热线:4009678920

010-67440033;027-59427263

[1]门华琳,郭茜茜,李鹏阳,范军臣,张会敏,王文锐,&王玉玲(2019).丧亲者哀伤的研究进展[J].全科护理, 17(23): 2832-2835.

[2]崔芳芳,李秋芳,&赵毛妮(2017).国内外哀伤辅导的研究进展[J].中华护理教育, 14(11):872-876.

[3]Worden,&J. W. (2008) . Grief Counseling and Grief Therapy: A Handbook for the Mental Health Practitioner. Springer publishing Company.

[4] Stroebe, M., & Schut, H. (2010). The Dual Process Model of Coping with Bereavement: A Decade on. OMEGA — Journal of Death and Dying, 61(4), 273-289.

[5]王建平(2020).应对新冠肺炎心理自助手册 防疫抗疫20问. 中国人民大学出版社.

[6]Shear MK, Simon N, Wall M, et al(2011). Complicated grief and related be-reavement issues for DSM-5 [J]. Depress Anxiety, 28 : 103

[7] Aoun, S. M., Breen, L. J., O'Connor, M., Rumbold, B., & Nordstrom, C. (2012). A public health approach to bereavement support services in palliative care. Australian and New Zealand Journal of Public Health, 36(1), 14-16.

doi:http://dx.doi.org/10.1111/j.17536405.2012.00825.x

策划 | 候贤睿

撰写 | 张译可

编辑 | 刘也行