原创 婚姻家庭研究咨询中心 婚姻家庭研究与咨询中心

北师大中国婚姻家庭研究小组

我们隶属于北京师范大学发展心理研究院,专注于中国婚姻与家庭研究,致力于将实用有趣的学术成果分享给大家。本期作者

陶文莉

心理学部18级本科生

中国婚姻家庭小组成员

古有《诗经·小雅·蓼莪》有言:“父兮生我,母兮鞠我,长我育我,出入腹我,欲报之德。”孝敬父母常常被视为中华人民的传统美德,孝敬父母的另一种说法也就是感恩父母。

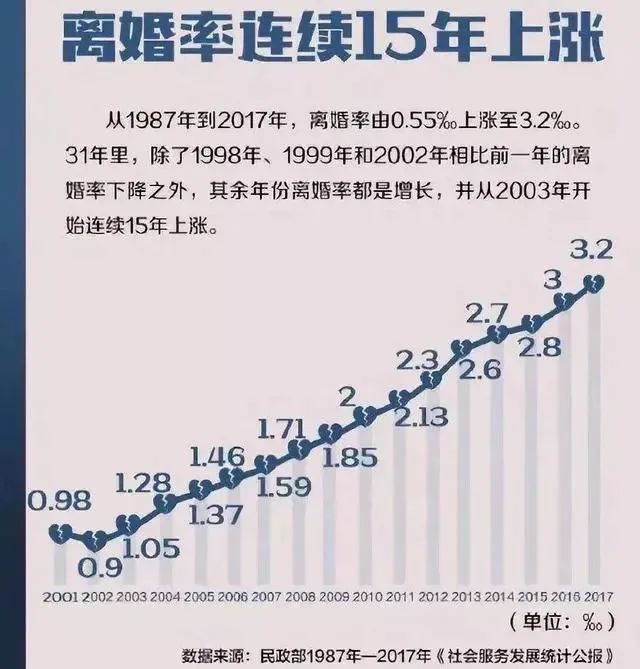

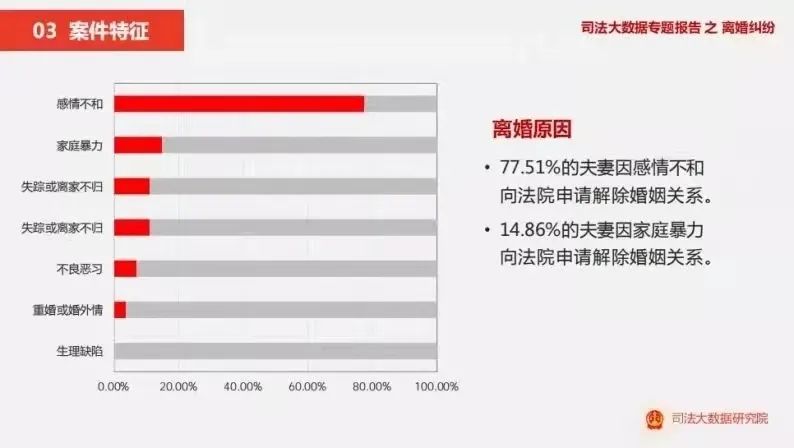

而近些年来,伴随着我国经济的结构性改革,社会变化速度加快,家庭观念与代际情感可能遭受冲击。

2016年,腾讯新闻《事实说报告》随机调查2万多在线用户,发现当代人在春节或中秋这样的重要节日,只有48.3%的被调查者表示“一定会回去陪父母”。类似北大吴谢宇杀母案的恶性事件也时有发生,据《中国犯罪治理蓝皮书(2019)》,近20年内,青少年弑父弑母案中犯罪者平均年龄下降趋势明显,并且蓄意犯罪的占比可能高达一半,留给社会巨大的震惊与恐惧。这一切让人不禁重新思考 “感恩”这一话题。

感恩是什么?

感恩(gratitude)一词来源于拉丁字根“gratia”,其意思是恩惠、令人愉快的。研究者们认为,感恩是指对他人的恩惠或帮助的积极体验,并以认知、情感或行为等形式对他人进行回应(Mccullough, Emmons, & Tsang, 2002)。还有研究者认为,感恩包括愉快、对施惠者的善意、回报愿望和回报责任这四个方面(Baumgarten-Tramer, 1938)。常言道“百善孝为先”,可见感恩父母之重要,可是感恩父母是否如我们想的那般自然而然,还是父母需要满足一定的条件孩子才会感恩父母?

感恩的两种途径——以情养情&以德报德

关于感恩是如何产生的,可以主要分为两类,即情感途径和回报帮助途径。在情感途径上, Emmons等人(2003)认为感恩来源于亲缘间愉快的情绪体验,我国学者卢家楣(2015)也认为,当人们对某客观事物的积极情绪体验积累到一定程度,会导致情感上的质变,感恩便得以出现。而也有研究者认为感恩可能是一种利益回馈,依赖于他人有意的帮助(Heider, 1982; Galvin, 2004)。

由此可见,感恩行为的产生,可能是情感的自发产物,即“以情养情”,还可能是对于帮助行为的回馈,即“以德报德”。那么,感恩是怎么来自上述两种途径的呢?

首先,在情感方面。父母对儿女的感情常常蕴含在教养方式中,而良好的教养方式有益于孩子培养出感恩之心(Huston & Bentley, 2010)。比如,父母情感温暖是一种积极的教养方式,指父母能够敏感、及时、一致地对孩子的需要和情感进行反馈,而父母情感温暖越强,孩子越有可能表现出感恩父母的行为(赵改等, 2018; 王亚丹等, 2020)。特别的是,有研究发现,父母情感温暖可能通过影响青少年的脑部灰质体积来增加感恩行为(杨军义等, 2016)。然而,如果父母对孩子的反应不敏感、不回应,甚至否定孩子的需求,或者对孩子过度保护、过度控制、乃至引导孩子过度依赖自己,可能使孩子对父母产生焦虑、抑郁等消极的情绪体验,还可能影响孩子的认知,从而不利于感恩的产生(李永占, 2018; Huston & Bentley, 2010; Muris, Meesters, Schouten, & Hoge, 2004)。

此外,父母的爱会给孩子一种心理特权,会让孩子知道自己对父母来说是独特的,父母对自己会比对其他小朋友更好(Campbell, Bonacci, Shelton, Exline, & Bushman, 2004)。心理特权是稳定的、跨情境的主观信念,让孩子无论面对何种境地都愿意相信和依赖父母,却也是一柄双刃剑,过度的心理特权容易让孩子自私,比如溺爱可能增加孩子的不道德行为(Laird, Harvey, & Lancaster, 2015),但适当的心理特权可以让孩子对父母产生关怀与感激,比如,可以在严格要求孩子的同时也赋予孩子一定的做决定的权力,给予孩子与父母亲密的机会,可以让孩子感受到自己被父母特别地期待着、爱护着,从而更容易对父母产生感激(Exline & Hill, 2012)。

除了通过情感的途径产生感恩,还有利益回馈的途径,就像著名德国哲学家康德所说的“帮助我的人给予了我关爱与温暖,为我伸出援助之手,所以我要竭尽所能的回报他,赞美他,也要把荣誉归给他,把他的好时刻谨记在心”,子女对父母的感恩之心还可能来自父母对子女的帮助。有研究发现,对利益的评价是个体产生感恩的最基本的预测因素, 其预测作用高达64%-83%(Wood, Maltby, Stewart, Linley, & Joseph, 2008)。

根据马斯洛的需求层次理论,父母可以理解青少年拥有多种层次的需求,从而更好地满足孩子的需求,从而帮助到孩子。父母可以给孩子提供食物、水等,满足基本的生理需求;父母还可以给孩子提供遮风避雨的家,满足安全需求。但除了这些最基本的需求以外,现代社会的孩子更加缺乏的可能是精神上需求的满足。但如果父母给孩子以注意力和关怀,就可以满足孩子爱与归属的需求;随着年龄的增长,父母给孩子越来越多的自主权,可以满足孩子受到尊重的需求;在孩子逐渐成为一个有独立思想的个体之后,会拥有自己的独特追求,而在孩子追求梦想的路上,父母的鼓励与支持可以帮助孩子实现自我实现的需求(徐怡亭等, 2011; 喻承甫等, 2012)。

个体倾向于对他人的帮助进行回报,更何况父母通常是给予个体最多帮助的人,因此,孩子可能发展出感恩的品行(Fredrickson, 2001; Bartlett & DeSteno, 2006)。这种回报的倾向源自远古时期人类在发展中总结出来的宝贵经验,远古的人类可能发现自己得到他人的帮助后,如果不回报,那么将来再得到帮助的可能性就大大降低,为了能够拥有再得到帮助的可能性,所以愿意回报。并且,那些不回报的个体可能因为无法得到他人的帮助,更容易在危难中丧生,他们所携带的基因也慢慢被淘汰了,在历史长河中存活的个体也大多就是愿意回报的人了(谢文澜等, 2013)。

总而言之,无论是“以情养情”,还是“以德报德”,可能都在父母与子女之间存在,而没有心理学研究可以将其完全分离开来,这种分离在现实生活中也是难以做到的。它们或许是亲情的一体两面,感性的一面与理性的一面相互交融,而更加全面地了解感恩的产生机制有利于培养青少年的感恩之心。

如何更好培养孩子们的感恩之心

已有研究表明感恩水平高的个体具有更健康的心理状态(Zisser & Eyberg, 2010),感恩品质还可以促进个体的社会适应、认知能力、积极关系、学业成绩、幸福感等方方面面的发展(Wood, Maltby, Stewart, & Joseph, 2008; 叶宝娟等, 2013)。此外,研究表明,感恩有助于青少年减少问题行为(Wood, Froh, & Geraghty, 2010; 喻承甫等, 2011)。由此可见,培养青少年的感恩之心有助于青少年的全面发展。那么,怎么样才能培养呢?

首先,作为父母,应该满足孩子的合理需求。当孩子向父母表达自己的想法和需求时,父母应该认真倾听,接纳孩子的真实想法再加以适当引导,切不可直接否定或直接拒绝。

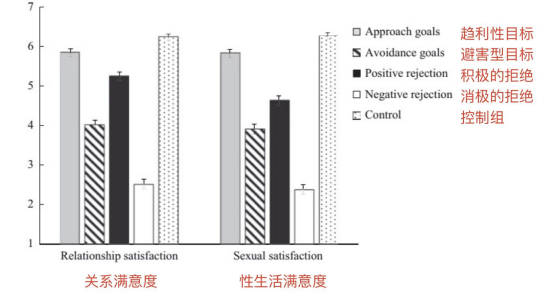

并且,积极的教养方式有助于孩子表达感恩。对孩子的行为给出及时的反馈,让孩子感受到自己被在意、被爱护,可以给感恩之心提供土壤。正如前文所提,父母情感温暖有助于孩子表达感恩,而父母拒绝、否定以及过度保护都可能遏制感恩。

其次,可以适当地显示父母也有需要孩子的时候。父母可以向孩子示弱,平和地向孩子表达自己的难处,表现出父母并不一直都是孩子想象的那么强大,从而从小培养孩子关心他人、体谅父母的习惯。

此外,父母要对自己的父母关心照顾,树立榜样。父母如果能对自己的父母表达感恩,那就是以身作则、言传身教,孩子会通过观察父母的行为学习到如何表达感恩,从而把感恩这种优良品德代代传递下去。

作为社会,需要倡导感恩行为,对正能量事件进行适当的奖励与宣传,对他人提供力所能及的帮助。如果是机构,比如在校园内的广播站、校刊以及公益社团等,可以设立鼓励感恩行为的奖励活动或表彰仪式;如果是个体,可以从自己做起,乐于助人、与人为善,“赠人玫瑰,手留余香”。有研究发现,大学生在高社会支持情境下,其体验到感恩的深度、广度、频率及密度也就越强烈(何安明, 惠秋平, 刘华山, 2015; 刘晓岚, 2008),从而可以促进感恩行为(张敏, 王乐乐, 王静, 2014)。

作为孩子,理解并体会父母的爱,留心生活中温暖的点点滴滴,并且与父母多沟通多交流,也有助于培养感恩之心,增强亲情的纽带。感恩之心说来大也不大,或许就是给回家的父母接个包倒杯水,或许就是在春节中秋陪父母吃顿饭打个视频电话,或许就是带父母去旅个游看场电影。就像今年的贺岁电影《你好,李焕英》中所表现的,“树欲静而风不止,子欲养而亲不待”。没有人知道明天和意外哪个先来,珍惜当下,把爱说出来,或许是最重要的。

参考文献:

李永占. (2018). 父母教养方式对高中生学习投入的影响: 一个链式中介效应模型. 心理发展与教育, 34(5), 576-585.

卢家楣. (2015). 对情感教学心理研究的思考与探索. 心理发展与教育, 31(1), 78-84.

王亚丹, 孔繁昌, 赵改, 张星杰, 周博, 唐凤, 周宗奎. (2020). 父母教养方式影响青少年感恩: 心理特权和观点采择的中介作用. 心理发展与教育, 36(4), 422-429.

谢文澜, 汪祚军, 王霏, 张林. (2013). 合作行为的产生机制及影响因素——基于进化心理学视角下的探讨. 心理科学进展, 21(11), 2057-2063.

徐怡亭, 刘利才, 李学龙. (2011). 试用马斯洛的需要层次理论解析感恩心理的产生机制. 现代教育科学, 1, 111-114.

杨军义, 杨文静, 位东涛, 邱江. (2016). 局部灰质体积在父母情感温暖和感恩的关系中起着中介作用. 第十九届全国心理学学术会议摘要集.

叶宝娟, 杨强, 胡竹菁. (2013). 感恩对青少年学业成就的影响: 有调节的中介效应. 心理发展与教育, 29(2), 192-199.

喻承甫, 张卫, 曾毅茵, 叶婷, 胡谏萍, 李丹黎. (2012). 青少年感恩, 基本心理需要与病理性网络使用的关系. 心理发展与教育, 28(1), 83-90.

喻承甫, 张卫, 曾毅茵, 叶婷, 李月明, 王姝君. (2011). 青少年感恩与问题行为的关系: 学校联结的中介作用. 心理发展与教育, 27(4), 425-433.

赵改, 孔繁昌, 刘诏君, 冯雅萌, 黄声普, 王亚丹, 周宗奎. (2018). 父母情感温暖对青少年感恩的影响: 责任心与公正世界信念的中介作用. 心理发展与教育, 34(3), 257-263.

Baumgarten-Tramer, F. (1938). "Gratefulness" in children and young people. The Pedagogical Seminary and Journal of Genetic Psychology, 53, 53–66.

Campbell, W. K., Bonacci, A. M., Shelton, J., Exline, J. J., & Bushman, B. J. (2004). Psychological entitlement: Interpersonal consequences and validation of a self-report measure. Journal of personality assessment, 83(1), 29-45.

Emmons, R. A., McCullough, M. E., & Tsang, J.-A. (2003). The assessment of gratitude. In S. J. Lopez & C. R. Snyder (Eds.), Positive psychological assessment: A handbook of models and measures (p. 327–341). American Psychological Association.

Exline, J. J., & Hill, P. C. (2012). Humility: A consistent and robust predictor of generosity. The Journal of Positive Psychology, 7(3), 208-218.

Fredrickson, B. L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-build theory of positive emotions. American psychologist, 56(3), 218.

Galvin, R. (2004). Challenging the need for gratitude: Comparisons between paid and unpaid care for disabled people. Journal of Sociology, 40(2), 137-155.

Hamilton, W. D. (1964). The genetical evolution of social behaviour. II. Journal of theoretical biology, 7(1), 17-52.

Heider, F. (1982). The psychology of interpersonal relations. Psychology Press.

Huston, A. C., & Bentley, A. C. (2010). Human development in societal context. Annual review of psychology, 61, 411-437.

Laird, M. D., Harvey, P., & Lancaster, J. (2015). Accountability, entitlement, tenure, and satisfaction in Generation Y. Journal of Managerial Psychology, 30(1), 87–100.

McCullough, M. E., Emmons, R. A., & Tsang, J. A. (2002). The grateful disposition: a conceptual and empirical topography. Journal of personality and social psychology, 82(1), 112.

Muris, P., Meesters, C., Schouten, E., & Hoge, E. (2004). Effects of perceived control on the relationship between perceived parental rearing behaviors and symptoms of anxiety and depression in nonclinical preadolescents. Journal of Youth and Adolescence, 33(1), 51-58.

Wood, A. M., Maltby, J., Stewart, N., Linley, P. A., & Joseph, S. (2008). A social-cognitive model of trait and state levels of gratitude. Emotion, 8(2), 281.

文中图片皆源自网络

撰写 | 陶文莉

编辑 | 万 宜

策划 | 侯依依