孩子的学习成绩,家长的痛——家庭危险因素之于学业

原创 婚姻家庭研究咨询中心 婚姻家庭研究与咨询中心

北师大中国婚姻家庭研究小组

我们隶属于北京师范大学发展心理研究院,专注于中国婚姻与家庭研究,致力于将实用有趣的学术成果分享给大家。本期作者

李成一

悉尼大学心理学与经济学双专业2018级本科生

中国婚姻家庭小组成员

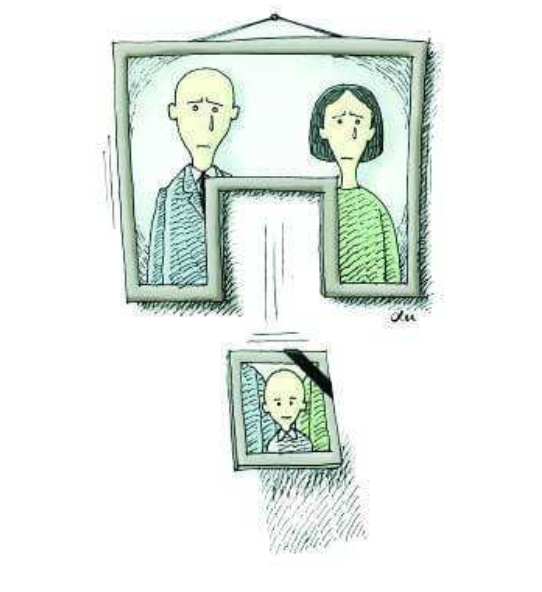

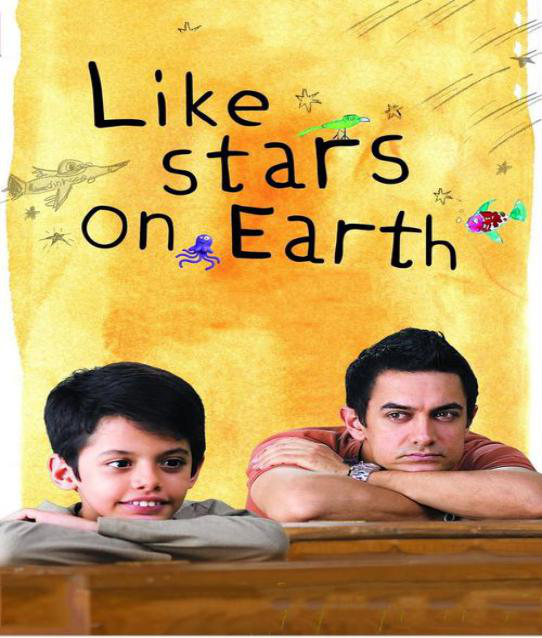

豆瓣评分9.0+的神剧《地球上的星星》应该是讽刺现代印度教育和呼吁改革的有现实意义的最好电影了。电影《地球上的星星》讲述的就是差生伊夏的成长故事:为了孩子的成长,父亲拼命工作,母亲放弃事业全职照顾家庭,但是伊夏的学习一直让父母头疼。8岁的伊夏因成绩太差,留过一次级,但他的学习成绩并没有明显提高:他每门考试都不及格,在班里次次垫底,数学老师骂他是笨蛋,语文老师叫他蠢货,英语老师说他智力低下……所有老师都不喜欢他。在门门功课都考第一的学霸哥哥的衬托下,他的笨拙显得格外醒目,父母失望透顶,伊夏也越来越自卑。伊夏的自卑没有引起父母的注意。他们气愤的是,为什么伊夏成绩不好,还不肯下功夫刻苦学习,整天嘻嘻哈哈、吃喝玩乐,没有丝毫悔改之意?这是因为自卑的伊夏,在日复一日的批评与嘲讽中,形成了回避型人格......

亚洲家庭是很相似的,孩子成才是父母们最大的愿望,而小孩子没有成年、工作,远看不出他们如何是“才”的。学业成绩则应运而生,大家默认,学习成绩越好,这孩子越有出息;如果孩子与此目标相差甚远, 他们就会心急如焚、焦灼不安。

在孩子成年之前,他们的活动场所主要是学校,主要任务则是学习。孩子会通过老师的反馈,了解自己的学习成果,他也会和同学比较,确定自己在同龄人中的位置。如果老师和同学的反馈是优秀,他就会对学习充满信心,产生勤奋感,进而对未来的生活和工作充满希望;如果大家的反馈是较差,他就会认为自己没有能力完成学习任务,会感到自卑,而幼年的强烈自卑感很可能会影响一生的发展。

孩子就两个活动地点,要么学校,要么家庭,那么家庭中又有哪些因素,在直接或间接地影响青少年的学业成绩呢?

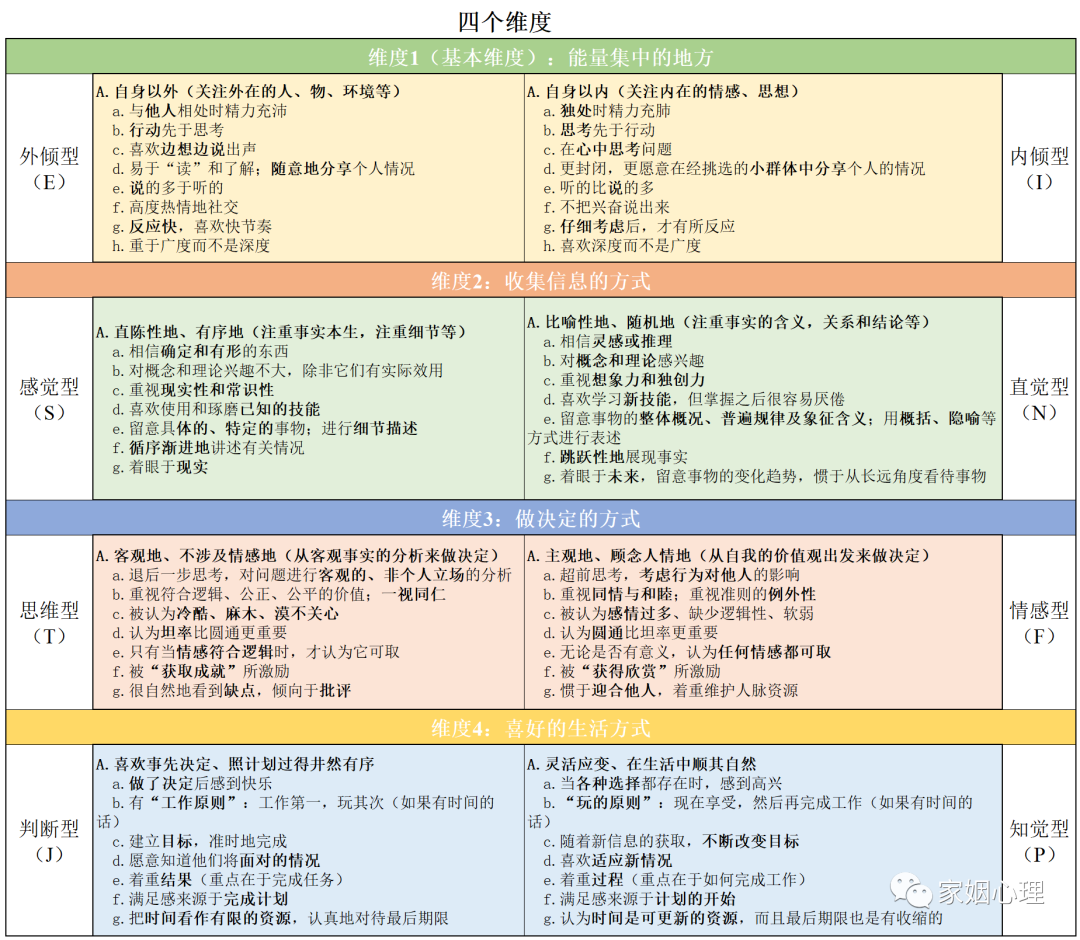

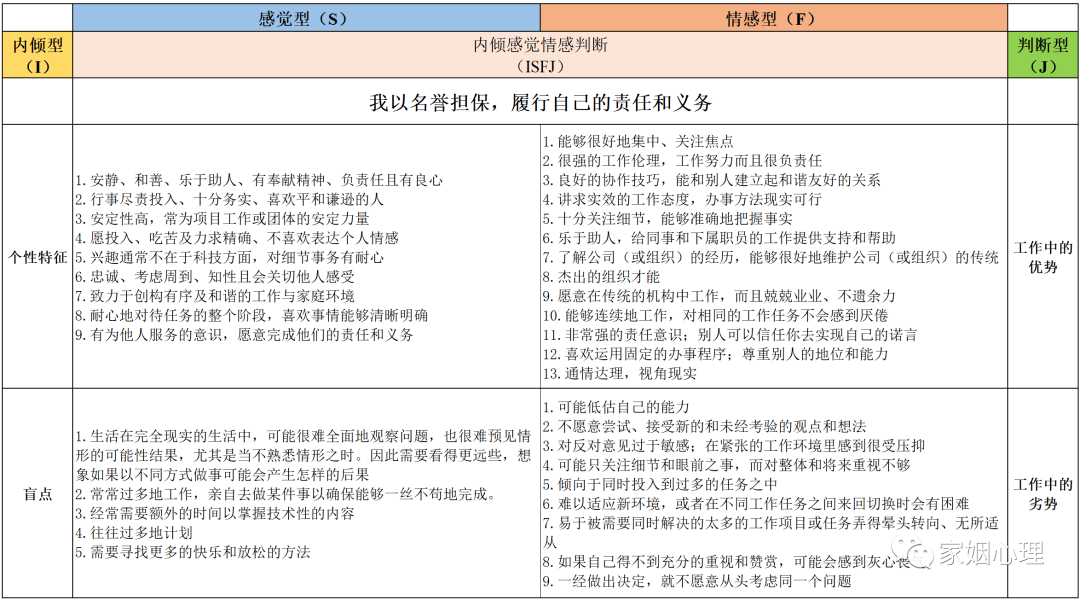

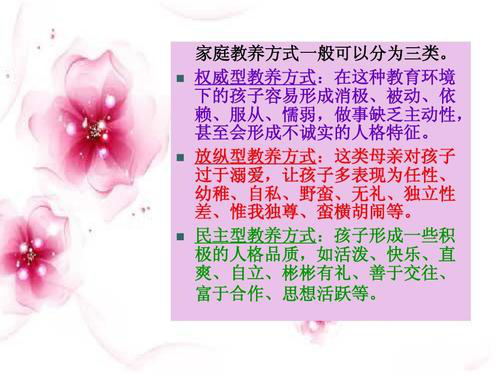

教养方式

研究发现,父母的教养方式会对孩子的学习成绩产生影响。**非民主式的教养方式(权威型教养方式,放任型教养方式)会对学习成绩产生负面影响,而民主型的教养方式则会对学习成绩产生正面影响**(Dornbusch,Ritter et al.,1987)。权威型教养方式是指父母在教育孩子的过程中表现出过度支配,父母制定出绝对的标准(absolute standards),并且希望孩子能服从这些标准。儿童的一切都是由父母来控制的。放任型教养方式是指父母采用一种对孩子过度溺爱,让儿童随心所欲,对孩子尽可能少的惩罚的教育方式(Dornbusch,Ritter et al.,1987)。研究表明,对于男性而言,权威型教养方式和学习成绩的相关程度为-0.18,对于女性而言为-0.23。这表明权威型教养方式和学习成绩呈高度负相关(p<.001)。并且,**权威型教养方式会导致学生在自主性和社会责任感方面偏低,同时,这种强硬的灌输方式可能会导致学生的认知能力下降**(Baumrind,1971)。研究表明,对于男性而言,放任型教养方式和学习成绩的相关程度为-0.09,对于女性而言为-0.17。这表明放养型教养方式成长起来的孩子,学业成绩都不太好。并且,在放任型教养方式下成长起来的学生成熟度和自控能力偏低,社交和认知能力都低于平均水平(Baumrind,1971)。

家长参与程度

研究表明,家长的参与程度和学生的学习成绩呈高正相关(Jeynes,2005)。家长在家督促孩子学习的程度,以及和学校联系的频率会提高孩子的学习成绩(Englund et al.,2004; Fantuzzo et al.,1995)。而如果家长很少在学习方面给予孩子鼓励,或很少的对孩子的能力和进步给予积极反馈,孩子就可能学习成绩下降。这可能是因为家长的参与程度高会增加孩子对于学习任务重要性的认知,进而增强孩子的学习动力,从而提高孩子的学习成绩。

可以试想一下,孩子回到家中无人关心学习成绩,即使孩子考了满分,他的骄傲、自尊,又从何谈起呢?在其长大后很有可能发生的事就是一些“凡尔赛”事件,如考入国内TOP3高校仍觉得自己一无是处;事业上只要有一丁丁不足,都会直接退行到小时候的状态,一蹶不振,倾向于认同自己是没有价值的,是不值得的。

家长期待

家长的期待值指的是家长主观认为自己孩子的学习成绩所能达到的程度。研究表明,如果家长的期待值在合理的范围内,是会很大程度的影响孩子的学习成绩的(Seginer,1985)。在一项相关的研究中,研究者设计了一个量表来测试家长的期待值,其中的测试题目包括:你的母亲认为你的能力相较于其他同龄人处于什么水平,你的父亲认为你能在这些科目中取得什么样的成绩等等。该量表的α系数为0.9,表明该量表的信度非常好。研究者分析了被测在该量表中的得分和他们的学校成绩的关系,并发现相较于其他因素(例如父母的社会地位,父母的受教育程度等),家长的期待值和孩子的学习成绩相关度最高(Hoge et al.,1997)。如果家长对孩子的期待值过低,例如认为自己的孩子很笨,处处不如人,或对孩子有着不合理的期待,则会对孩子的学习成绩产生负面影响。

这里需要注意的一点是,不能对孩子没有期待。我们提倡减负,提倡快乐教育,相当多的家长会告诉孩子,我们对你没有期待,只要你快乐开心就好。乍一听,好事啊,孩子不用担心学习了,想考多少考多少。但实际上孩子也对自己有期待,孩子成长环境并不复杂,家庭、学校,仅此而已;家庭内部的期待拿走之后,学校内部的排名、群体竞争、同辈压力都会让孩子自己有一个目标。问题就出在,当孩子自己内疚的时候,父母无法共情,父母无法理解我们都对你没有期待了,为什么你考差了还是要哭,为什么你没考上xx学校要哭,为什么工作没做好要哭,为什么?很大程度上就是因为父母没有期待,孩子只能怪自己。父母可以做一个挡箭牌,可以为孩子遮风避雨,甚至可以让孩子怪自己,但请不要告诉孩子,我对你没有期待,这是在赠与虚无。

建议|父母能做些什么?

(1)要采用民主型的教养方式。民主型的教养方式是指,父母与孩子处在一种平等和谐的家庭氛围中,父母尊重孩子,凡事多商量,给孩子一定的自主权和积极正确的指导(Dornbusch,Ritter et al.,1987)。放下对孩子的控制,也拿起对孩子的放纵,父母需要比孩子看得更远,同时需要告诉孩子看到的地方,切记不可用过来人的语气强迫、命令孩子,没有人会喜欢。哪怕家长只是想让孩子报一个课外辅导班,也要跟孩子商量,目前为止,孩子的成绩在某某地方是弱项,通过补课也许可以有所提升,但需要付出一定的时间。讲清楚收益与代价,也尝试对“代价”进行补偿,比如上一次课可以看一次电影,吃一次炸鸡等。

(2)家长可以更多的参与进孩子的学习生活。比如,定期和学校老师联系,了解孩子近期的学习状况。在家可以和孩子一起制定合理的学习计划,和孩子一起探讨学习中遇到的问题,在孩子取得进步的时候给予适当的奖励。切忌装聋作哑,漠不关心,否则孩子体会到的就是无人在意,那他努力个什么劲,大可爱咋咋地。

(3)在合理的范围内,尽可能提高自己对孩子的期望值。这个期待要慎重,不可过高也不可过低,多去发现孩子在学习中突出的地方,相信通过努力,孩子是可以达到很优秀的程度的。不过也不要对孩子抱有过高的幻想,期望值要根据孩子的实际情况来定。我们在学业成绩上常有“理想的”、“伸一伸手可够着的”、“保底的”三个分层,而父母最应该的就是给予“伸手可够”部分的期待。这样孩子的压力不大不小,更有可能化为动力,“理想的”部分让孩子想想就好,这样即使孩子没达到,也不会觉得心里空落落,因为至少他完成了父母的期待。

最后说两句

学业成绩确实是家庭教育中面临的一个老大难的问题,父母一定要多贴近孩子。现在学习方式、方法日新月异,不推荐父母进行自我暴露,说一些“我们当年...”的话,孩子只会觉得不适用和无聊。相反,父母可以主动去了解学什么,怎么学,去带入孩子年龄段的思想,而不是用自己的思想去看待他们。

参考文献:

ornbusch, S. M., Ritter, P. L., Leiderman, P. H., Roberts, D. F., & Fraleigh, M. J. (1987). The relation of parenting style to adolescent school performance.Child development, 1244-1257.

Baumrind, D. (1971). Current patterns of parental authority.Developmental Psychology Mono-graph, 4, 1-103.

Jeynes, W. H. (2005). Effects of parental involvement and family structure on the academic achievement of adolescents. Marriage & Family Review, 37(3), 99-115.

Englund, M. M., Luckner, A. E., Whaley, G. J. L., & Egeland, B. (2004). Children’s achievement in early elementary school: Longitudinal effects of parental involvement, expectations, and quality of assistance. Journal of Educational Psychology, 96(4), 723–730.

Fantuzzo, J. W., Davis, G. Y., & Ginsburg, M. D. (1995). Effects of parental involvement in isolation or in combination with peer tutoring on student self-concept and mathematics achievement. Journal of Educational Psychology, 87(2), 272–281.

Eccles, J. S. (1994). Understanding women’s educational and occupational choices: Applying the Eccles et al. model of achievement-related choices. Psychology of Women Quarterly,18, 585–609.

Gonzalez-Pienda, J. A., Nunez, J. C., Gonzalez-Pumariega, S., Alvarez, L., Roces, C., & Garcia, M.(2002). A structural equation model of parental involvement, motivational and aptitudinal characteristics, and academic achievement. The Journal of Experimental Education, 70(3), 257–287.

Seginer,R.(1985).Family learning environment:The subjective view of adolescent males and females. Journal of Youth and Adolescence,14,121-131.

Amato, P. “Family Processes and the Competence of Adolescents and Primary School Children.”Journal of youth and adolescence 18.1 (1988): 39–53. Web.

Maccoby, E. E., and Martin, J. A. (1983). Socialization in the context of the family: Parentchild interaction. In Hetherington, E. M. (ed.), Handbook of Child Psychology, Vol.IV." Socialization, Personality and Social Development. Wiley. New York.

Hoge, Smit. “Four Family Process Factors Predicting Academic Achievement in Sixth and Seventh Grade.” Educational research quarterly 21.2 (1997): 27–.Print.

图源自网络

撰写 | 李成一

编辑 | 刘也行

策划 | 万宜 侯依依