孩子养成攀比的习惯,谁负责?| 孩子攀比的原因探析

婚姻家庭研究咨询中心

婚姻家庭研究与咨询中心

北师大中国婚姻家庭研究小组

我们隶属于北京师范大学发展心理研究院,专注于中国婚姻与家庭研究,致力于将实用有趣的学术成果分享给大家。本期作者

刘雨童

北京师范大学心理学部2018级本科生

希望用心理学帮助更多的人

“妈妈,他的玩具比我的好,我也想要。”

“妈妈,好多同学都有iPhone12了,你给我也买一个吧。”

“xx每次都考第一名,而且还是班长,我什么都不行。”

......

不管是过去还是现在,不管是孩子小时候还是长大后,很多家长都面临着孩子们的攀比问题。

1.了解孩子们的“攀比”

攀比是大家很熟悉的词汇,目前心理学还没有关于攀比的明确定义。在心理学和教育学的研究中多采用现代汉语词典中的释义——攀比是指不顾自己的具体情况和条件,盲目与高标准相比(多指不顾客观条件的行为)。

但是,攀比在心理学上被界定为中性略偏阴性的心理特征,多指负性攀比——消极的、伴随有情绪性心理障碍的比较,负性攀比会使个体陷入思维的死角,产生巨大的精神压力和极端的自我肯定或者否定(游梦萦,2018)。

时代在发展,攀比现象却从来没有停止它的步伐。2010年,林文瑞等人的调查显示小学生依次在活动成功、学习分数、担任班干部、汽车接送、服装打扮、捐款、学习用品、消费手机等方面有攀比计划和行为(林文瑞,梁美凤,2010)。

2020年,攀比的现象更为广泛。幼儿园的孩子会比较自己和其他小朋友的衣物、玩具、学习用品、电子产品、父母的工作、在同伴和老师心中的地位等(李菊,2020)。小学、中学的孩子更是存在消费、时尚、人际关系、学业等方面的攀比现象。

2.不要小瞧孩子们的“攀比”

攀比带来的危害是多方面的。物质上的攀比会给家庭带来经济上的负担,给孩子和父母带来不愉快。攀比会让孩子产生自满、骄横、嫉妒、自私、虚荣、冷漠、挫败、失落、孤寂、怯懦、自卑、焦虑等负性情绪(冯永刚,2014),不利于孩子的健康成长。在最近一项研究中,发现初中生的攀比现象越多,他们学习不适应、攻击、违纪、退缩、早恋等问题也越多(游梦萦,2018)。

3.理解孩子的攀比

孩子们攀比的原因是多维度的,了解孩子们攀比的内在原因可以帮助我们更好地对症下药,解决攀比问题。

(1)孩子自身的原因

成长与发展:

如果你的孩子才四五岁,出现了一些攀比的行为,不用为此太担心。

这是因为从两岁开始,孩子会逐渐发展出“自我意识”(自我意识:指的是对自己的认识和对自己的态度的统一)(杨治良等,2007)。

自我经历着躯体自我、社会自我和心理自我三个发展阶段(苏京,詹泽群等,2009):

第一阶段个体主要是从自己的身体、衣着、物品、以及家庭和父母对自己的态度来作自我判断,从而表现出自豪或自卑的情绪。孩子会比较自己和他人的衣着、物品等来判断自己,如果别人用的比自己好可能就会出现自卑的情绪。

第二阶段主要从自己的名誉、地位,社会中他人对自己的态度等方面来作自我评价和判断,表露出自尊或自卑的自我体验。这个阶段孩子会比较自己和他人的名次、是否受到老师喜爱等等,因此会很在意自己的成绩、表现。

第三阶段主要表现为对自己智慧、才干、自己的道德水平的方面的评价和判断,从而产生如自我优越感等自我体验,追求政治上的、事业上、道德上的上进和发挥自己的才智。这个阶段孩子会更在意自己的心理发展和成就。

自我的发展会让孩子将自己和他人的各方面进行比较,从而对自己有一个认识。在自我的发展过程中需要家长和外界的指导,比较不当就会产生攀比等问题。

想要融入环境:

在马斯洛的需要层次理论中,每个人都会有归属和爱的需要,孩子也不例外。尤其是在进入新环境时,儿童想要融入一个群体,想要寻求归属感和同伴的认同,担心自己被孤立。孩子会无意识地想要和同学保持统一,所以想和同学要一样的东西,会模仿同学攀比行为。

自尊感的需要:

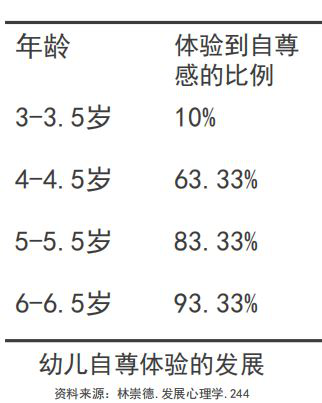

在林崇德教授的《发展心理学》中,儿童从三岁开始就会逐渐体验到“自尊感”,这种自尊很大程度来源于和同龄人各方面的比较。

通过比较来认识自己:

社会比较理论认为,每个个体在缺乏客观的情况下,会利用他人作为比较的尺度,来进行自我评价(Yip & Kelly, 2013; Tsai, Yang & Cheng, 2014)。孩子积累的知识少,社会经验也少,可能在很多事上都缺乏客观的认识,需要通过比较来评价自己,所以会有很多盲目攀比的行为。

(2)父母的原因

教养方式:

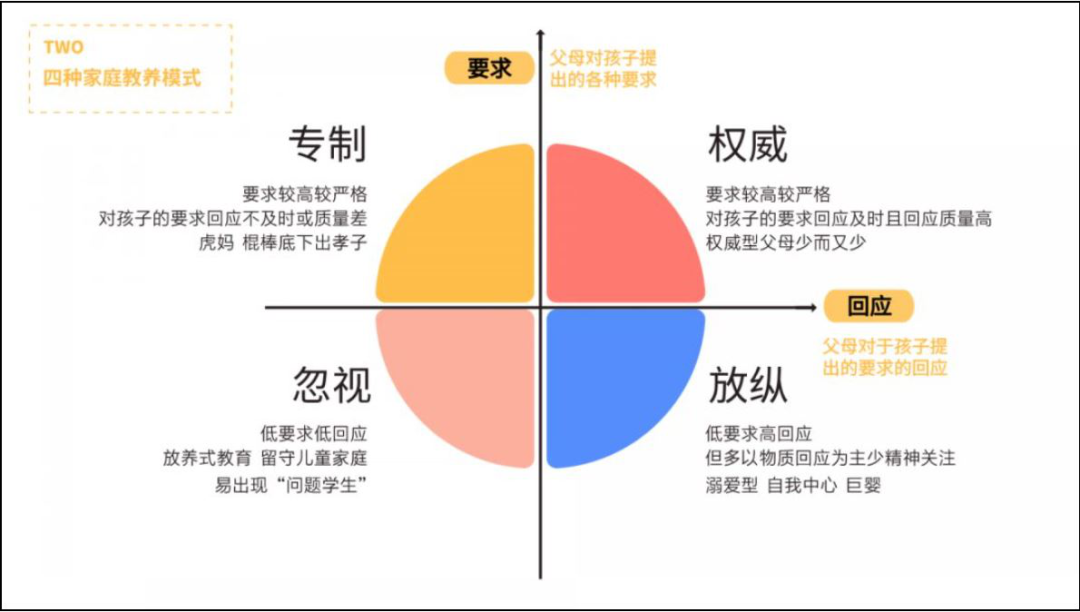

美国心理学家鲍姆林德(Baumrind)对父母的教养方式曾进行了为期十年的研究,根据要求和回应两个维度,将父母的教养方式分为权威型、专制型、溺爱型(放纵型)、忽视型四种类型。

(图源:周瑞玲心理工作室文章:四种家庭教养方式,你家是哪一种?)

溺爱型(放纵型)的方式更容易导致孩子养成攀比的习惯。在这样的家庭中,父母对孩子的要求很少,对孩子的限制也很少,孩子有什么样的需求基本上都能得到满足,别的孩子有的,自己的孩子就有更好的。放纵的结果,就是对孩子“攀比”的默许和放纵,孩子会认为攀比是理所当然的,逐渐形成攀比的习惯。

榜样作用——儿童的观察学习:

在班杜拉的观察学习理论中,人们仅仅通过观察他人(榜样)的行为及其结果就能学会某种复杂行为。观察学习是儿童常用的一种学习方式。被儿童观察的对象——父母和同学等等,就是儿童学习的榜样。

孩子小时候一般都是和父母在一起的时间最多,会学习父母的各种行为。如果父母本身就爱攀比,比如买名牌的包、买车,或者父母经常把攀比的话挂在嘴边,比如经常比较自己家和别人家的条件、比较自己孩子和别人孩子的学习等等,甚至有的家长因为自己的虚荣心把孩子当作攀比的资本,孩子也会学会父母这种“攀比”方式,养成攀比习惯。

(3)环境的原因

媒体的发展:

网络媒体的发展让孩子很小就能接触到社会和网络,网络中的炫富、自拍、品牌宣传等信息易引发孩子虚荣、嫉妒等不良心理,便捷的聊天通讯工具也会为小学生增添了攀比的空间(宋琳婷,2018)。

社会风气:

一方面是孩子身边的环境。现在的学校竞争压力越来越大,孩子们之间的比较也越来越多,比成绩、比特长、比物质......孩子们可能从小就是在充满攀比的环境中长大的,为了融入环境或者不知不觉地受到影响去攀比。

另一方面是家长身边的环境。在应试教育和升学压力越来越大的大环境下,父母不得不经常拿自己孩子和别人孩子的比较,这种比较太极端化就会变成不合理的攀比,比如无意义对比自家子女及他人子女(黎晓乔,2020),给孩子和父母都带来了很大的压力。

最后说两句

孩子们攀比的原因是多方面的,了解孩子“攀比”背后的原因可以帮助我们从根本上解决问题,希望各位家长都可以分析出自己孩子攀比的根源,通过正确的方式满足孩子的心理需求或者改变自己的态度和教养方式,让孩子用更健康的心态面对未来!

参考文献:

冯永刚. (2014). 儿童负性攀比心理的表现、危害及家庭教育策略. 教育导刊, (7), 76-78.

李菊. (2020). 幼儿攀比现象的调查研究. 教育界, (29), 82-83.

黎晓乔. (2020). 家长盲目攀比子女成就的主要表现、成因、后果及矫正建议. 广西教育, (4), 12-14.

林文瑞和梁美凤. (2010). 关于小学生攀比心理和行为特点之调查研究. 内蒙古教育, (9), 4-5.

宋琳婷. (2018). 小学生攀比心理的成因分析与对策. 中华少年, (3), 226.

苏京,詹泽群等. (2009). 大学生心理健康教育第1册. 天津:天津科学技术出版社, (05), 37-39.

杨治良等. (2007). 简明心理学辞典. 上海:上海辞书出版社, 153.

游梦萦. (2018). 初中生攀比心理分析与指导策略建议. 西华师范大学. doi: CNKI: CDMD: 2.1018.885292.

Tsai, C. C. , Yang, Y. K. , & Cheng, C. H. (2014). The effect of social comparison with peers on self-evaluation. Psychology Reports, 115(2), 526-536.

Yip & Kelly, 2013; Tsai, Yang & Cheng, 2014)(Yip, J. J. ,& Kelly, A. E. (2013). Upward and download social comparison can decrease prosocial behavior. Journal of Applied Social Psychology, 43(3), 591-602.

图源自网络

策划 | 候贤睿

撰写 | 刘雨童

编辑 | 刘也行