我的孩子网络成瘾了,该怎么办?| 从认知行为改变入手

原创 家姻心理作者介绍

罗亚

北京师范大学心理学部2020级专硕

在成为心理咨询师的路上探索中

最近热播的网剧《穿越火线》,讲述了两个梦想着成为一流电竞选手的少年跨时空的交流和相互鼓励,由鹿晗扮演的角色肖枫,是家长眼中不务正业的“二流子”,他没有正当工作,成天出入网吧,没日没夜地玩着电脑游戏,俨然一个大写的网瘾少年。

为了让儿子重回正途,肖枫的父母可谓是使出了浑身解数,父亲为了让肖枫认真工作、像别人家的孩子一样娶妻生子,在为肖枫盖婚房的过程中受伤了,他以此为由,安排肖枫到事业单位上班。为了孝顺父亲,肖枫将头发梳成大人模样,穿上一身帅气西装,如约上班。但是这种委曲求全的日子没过多久,他为了心中的理想还是毅然辞职了。

(图片来源:腾讯视频)

为了营救被父母送进网瘾戒断中心的朋友,肖枫闯入了这个让人“闻风丧胆”的地方,采用激进的治疗方法、各种洗脑的言辞,让肖枫、也让观众们受到了巨大的冲击。

(图片来源:腾讯视频)

这段剧情的时间背景是2008年,虽然剧中描写的网瘾戒断中心存在着艺术化的夸张成分,但确实真实存在过的,并且十几年过去了,电击治疗网瘾、恐怖的“豫章书院”似乎还依旧存在于大众的视野中。面对存在网瘾问题的孩子,网瘾阶段中心定不可去,还是要靠科学的方法。

在前几篇文章中,我们已经了解什么是网瘾、网瘾的成因、家长如何从心理需求入手帮助孩子摆脱网瘾,这一篇我们将从认知行为改变入手,提供一些帮助孩子改变网络成瘾的方法。

1改变认知

在往期文章中我们了解到,网络成瘾的成因复杂,从游戏本身,到个人、环境原因,都加剧了孩子对网络的沉迷。但无论是因为什么而沉迷于网络,都存在着孩子对网络使用的不合理认知。

在上一篇文章中,我们介绍了情绪ABC理论,家长不仅可以使用这个方法来改变自己的认知和情绪,也可以帮助孩子来改变错误认知。

情绪ABC理论 (Activating event-Belief-Consequence; Ellis, 1991) 告诉我们,人的情绪和行为受人的认知影响:有什么样的认知,就会产生与之相应的情绪和行为。也就是说,即便是很正常的事情,用不当的观念去看待,就会做出与这种观念相一致的行为。

青少年的认知能力有限,容易产生错误的信念,他们也不是不知道沉迷于网络的弊端,但会认为过度使用网络是利大于弊的,可能是在网络中能感受现实中从未有过的掌控感和成就感,可能是为了融入群体、不被排挤,也有可能是为了吸引父母的注意、转移家庭矛盾等等。

改变认知的方法可以分成三个部分来实施:

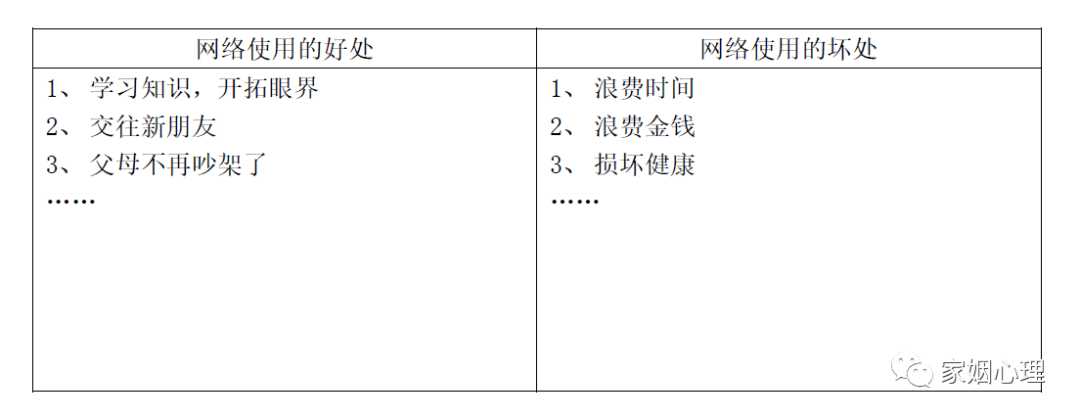

首先,父母可以与孩子一起沟通对网络使用的认知。可以准备一张白纸,左边写上网络使用的好处、右边则写上坏处,家长可以和孩子一起沟通,询问孩子使用网络能给他们带来什么好处,也可以表达自己对孩子使用网络的担心。需要注意的是,这里家长不要对孩子的错误认知持有批判的态度,尽量采取客观和清晰的语言来定义问题,表达自己的感受,如:孩子花太多时间玩网络游戏,甚至忘记吃饭睡觉,家长对孩子的健康感到十分担忧和着急。

其次,与孩子一起讨论、分析这其中哪些认知是合理的,哪些认知是不合理的。

不合理的认知一般具有三个特点:绝对化、过分概括化、糟糕至极(Wessler, 1980)。绝对化指的是缺乏客观依据、不符合实际的苛求,即对自我、他人和周围环境以应该、应当、必须为表达形式的要求;过分概括化则指的是那些只凭直觉、情绪状态和潜意识形成的片面观念;而糟糕至极则指的是对目前、过去事件的消极解释或对未来事件的消极预期,认为自己现在的处境糟糕透顶。

比如,孩子认为父母经常吵架,自己的生活一团糟(糟糕至极),父母必须把所有的注意力都放在自己身上(绝对化),而沉迷网络的话就能吸引父母注意,转移家庭矛盾(过分概括化)。

最后,与孩子讨论如何改变这些不合理的认知。可以使用再定义的方法来帮助孩子改变他们不合理的认知。告诉孩子,凡事都有积极和消极的两个方面,就看自己是站在哪个角度看问题。例如父母认为孩子使用网络不好,但孩子使用网络也可以让其通过网络快速地学习和了解新技术的发展趋势;孩子认为网络可以帮助其逃避现实的烦恼、挫败等,但这种逃避并不能减少现实生活的问题,那些问题会依然存在,总有一天还是要面对这些问题的。

2制定行为改变的计划

孩子认识到对网络使用的错误认知后,家长可以和孩子一起制定行为改变的计划。需要注意的是,家长不要期待孩子完全不使用网络,也不要期待孩子在很短的时间内迅速减少网络使用时间。现代社会,无论是学习、生活还是娱乐,都不可能离开网络,孩子在可控制的范围内使用网络是有益的,家长和孩子设定行的目标不应该是完全不使用网络,而是约定好的一定的网络使用限度。可以根据孩子的学习任务和娱乐需求,共同商讨合适的网络使用时长。

父母可以先与孩子一起统计一下每周、每天孩子玩游戏的时间有多长,一般在什么时间开始玩网络、一般连续玩多久才会休息一下,孩子网络使用的内容等等;然后,根据统计的情况,制定下一周孩子可以努力做到的改变计划。例如,孩子现在每周玩40个小时,那下周是不是可以减少到35小时;如果现在玩的都是游戏,那下周是否可以看看新闻、收集一些信息等等,减少对网络不合理内容的使用。不要一上来就希望孩子彻底地离开网络世界、一百八十度大转变,要从小变开始,最后发生大变。

3行为契约

制定了孩子和家长都一致同意的计划,还需要建立起一套完整的奖惩制度,并以文字条款的形式记录下来,这在心理学中被称为行为契约法(伍新春, 胡佩诚, 2005)。家长要和孩子进行商讨,达到一致的意见,形成完整的奖惩制度。

首先,要明确确定目标行为的测量方式,研究发现,网络会极大地扭曲人们对时间的感知(Gonidis & Sharma, 2017),一旦沉迷于网络,人们就会忘记时间,几个小时转瞬即逝。因此,在孩子使用网络时,我们要借助采用定闹钟的方法,闹钟是一个客观又准确的工具,也是我们指导孩子管理时间的好帮手,准确记录孩子使用网络的时间,到了目标时间就必须要停止使用。

之后,家长要保证惩罚和奖励的执行。按照双方约定,严格执行计划,比如每减少一个小时的网络使用事件并保持三天,则可以获得零花钱或是外出游玩的机会,如果没能保持或是退步的话,就要减少娱乐活动的时间等。除了玩具、零花钱等物质奖励,家长的鼓励和表扬也是必不可少的,即便是有了微小的进步,父母真心的夸奖、温暖的拥抱都会让孩子感受到成功的喜悦和成就感。

最后,和孩子签订的行为契约是可以公开展示和寻求监督的。比如家长们可以将行为契约贴到客厅,每天进行勾画打卡,让孩子看到自己改变的足迹,享受成功的喜悦,也可以邀请其他家族成员来帮助监督,不仅仅是监督孩子的行为改变,也是监督家长是否严格按照约定实施了奖励和惩罚。

4行为的保持和时间管理

当孩子的网络使用时间和程度达到了正常和可控的范围内,家长们也不要掉以轻心,还需要继续保持。家长可以和孩子一起进行时间规划和管理,高效地利用时间,达到学习和娱乐的双平衡。

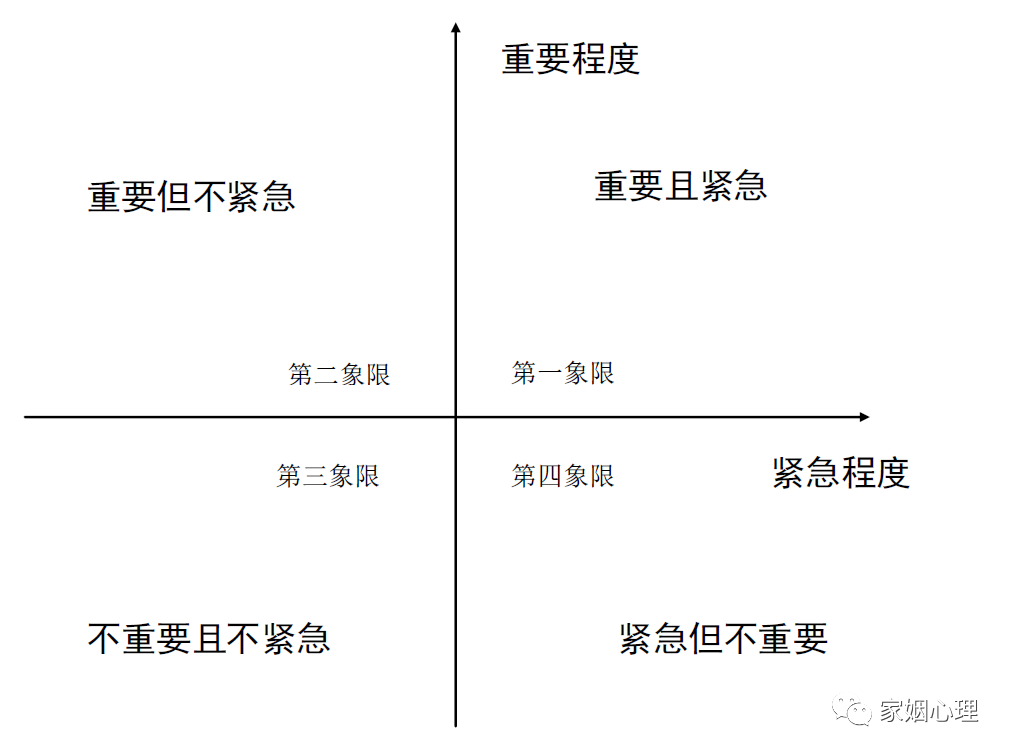

时间“四象限”法是美国的管理学家科维(2015)提出的一个时间管理的理论,把工作按照重要和紧急两个不同的维度进行等级划分,基本上可以分为四个“象限”:既紧急又重要(如明天要交的作业、老师预约的谈话等)、重要但不紧急(如养成良好的运动习惯;准备一个年后的中考等)、紧急但不重要(如电话铃声、不速之客等)、既不紧急也不重要(如网络游戏、闲谈等)。

(图片来源:《高效能人士的七个习惯》)

我们可以采用下面的4D 原则来区别对待这四象限的事务:

亲自做(Do it now):(重要且紧急)不能丢掉不管,不能拖一拖再办、不能授权的事,按照优先原则顺序自己亲自完成。

稍后再办(Do it later):(重要但不紧急)投入更多的时间和精力在这一领域,一有机会和时间就尽可能地处理问题,避免大量的问题因疏忽更变成重要且紧急的事。

交给他人(Delegate it):(紧急但不重要)学会授权,将委托他人去办。将能请他人去办的事尽量让他人帮着去做,以节约时间干更重要的工作。

丢掉不管(Don’t do it):(不紧急且不重要)把一些与目标无关的事,无效益的事,应差的事丢掉不管。

根据时间四象限法则,家长可以帮助孩子将需要面对的事情列举出来并进行分类,按照以上的法则对事情进行排序,并按照顺序一一完成。

有规划地进行时间管理,可以提升孩子的效率,在孩子按照计划进行各项活动时,家长也要注意让孩子学会提升注意力。将要投入一件非常重要且需要全部精力聚焦的工作时,让孩子远离电脑、电视和手机这些分心物,或是孩子在打网络游戏时,家长可以设置好闹钟,离开房间让孩子放开了去玩。

总结

从认知行为的角度出发,家长要公开公平地和孩子进行讨论,尊重孩子的看法、理解他们,用温暖的语句转变孩子的错误认知,帮助他们找到正确的方向。网络并非洪水猛兽,只是尚未成熟的少年一时迷失了自我,我们相信,只要在家长耐心的帮助下,用科学的方法来引导孩子,网络也可以成为帮助孩子学习和成长的工具。

家姻心理 发起了一个读者讨论

作为家长,您有尝试过什么方法帮助孩子摆脱网瘾吗?

参与讨论

参考文献:

瑞瑟. (2012). 心境障碍的心理治疗.中国轻工业出版社: 北京.

史蒂芬·柯维. (2017). 高效能人士的七个习惯. 中国青年出版社:北京.

伍新春, 胡佩诚. (2005). 行为矫正. 高等教育出版社: 北京.

Ellis, A. (1991). The revised ABC's of rational-emotive therapy (RET). Journal of Rational-Emotive and Cognitive-Behavior Therapy, 9(3), 139-172.

Wessler, R. A. (1980). The Principle and Practice of Rational-Emotive Therapy. Jossey-Bass Publishers: San Francisco.

策 划:方晓义

编 辑:罗 亚

美 编:仲 瑶