同伴相约吃鸡,我不想去怎么办? | 从同伴压力出发解决网瘾问题

原创 家姻心理 家姻心理作者介绍

李忻奕

北京师范大学心理学部本科生

想做一个温暖的人

1同伴压力

小明是个平时不玩游戏的孩子,他不喜欢游戏中的打打杀杀,而是喜欢跟好朋友一起打篮球。

但是他发现平时爱跟他一起玩的朋友们最近很喜欢一款网络游戏,他们再也不和他一起约着打球了,而是一起打游戏。平时一起吃饭时,他们也经常说游戏的专业术语,像打野、GG、ADC……很多词他都听不懂,感觉自己无法融入他们的话题。

渐渐地,他感觉到自己被孤立了,似乎只有去玩这款游戏才能融入曾经的伙伴团体,但是他确实不喜欢玩游戏,也怕玩游戏影响视力,影响学习,这让他很纠结。

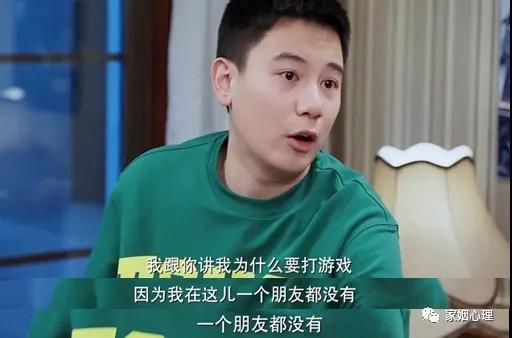

电视剧《陪读妈妈》中也有相似的情境:丁一一逃课和朋友打游戏,晚上偷偷和朋友组局打游戏,被妈妈抓包后却愤怒地控诉,“我打游戏是因为我一个朋友都没有”。

图源电视剧《陪读妈妈》

一些青少年可能像上面两个例子中的主人公一样,起初并不喜欢玩游戏,但是如果不玩游戏就和同伴没有共同的活动,也少了共同的话题,最后他们不得不为了融入群体而投身于网络世界。

那到底要不要为了同伴而玩游戏呢?

当你感受到了来自同伴群体的压力,不好意思也不知道如何拒绝时,应当怎么做呢?

2什么是同伴压力?

现实中不难发现,大多数青少年第一次玩游戏的经历都与同伴密切相关,很多时候其实自己对游戏并不感兴趣,而是在同伴的带领下开始接触了游戏。

人格发展理论认为,进入青春期后,青少年开始逐渐关心自己与同伴的关系,也越发寻求群体归属感,这是个体寻求同伴接纳、建立同伴友谊的关键时期,同伴在这一阶段的影响不断增强。

良好的同伴关系对个体的发展具有重要的积极意义:同伴交往可以帮助青少年发展健康独立的人格,培养问题解决的能力、沟通能力和人际交往能力(邹泓,1998)。

但是,同伴关系并不总是发挥着积极作用,有些时候青少年会感觉到来自同伴的压力, 其根源是同伴规范。

同伴规范是青少年在相互交往的过程中形成的规定或者约定俗成的标准(郑爽,张骊凡,席雨,曹仕涛,姚梅林,2018)。群体内部每个成员都要服从和遵守群体规范,一旦青少年表现出与同伴群体不一致的行为就会感受到来自群体的压力,即同伴规范转换成了同伴压力(张锦涛,陈超,刘凤娥,邓林园,方晓义,2012)。

图源网络

同伴规范和同伴压力既有积极的影响也有消极的影响。

积极的一面在于会产生一种“富者更富”的效果,如经常跟比自己更好的青少年群体活动,因遵守同伴规范而培养出好的行为习惯。

消极的影响在于会“穷者更穷”,如果加入了“不良团体”,可能会被群体规范束缚,经常做些不利于长远发展的活动。比如,在网瘾少年占大多数的群体中,原本不打游戏的个体也很可能迫于同伴压力而开始游戏(张锦涛,陈超,刘凤娥,邓林园,方晓义,2012)。

3青少年为什么很难拒绝同伴的游戏邀约?

一方面,可能是因为青少年从心里就不想拒绝同伴。

青春期的孩子们往往更加珍视同伴的友谊,重视同伴的意见,认为答应朋友的要求是自己的责任和义务,这是成为好朋友的基础和前提(Iwamoto & Smiler, 2013)。因此,当好朋友发出游戏邀约时,为了维持同伴友谊,青少年会接受这一邀约。

另一方面,有时青少年明明心里想拒绝,但却不敢或不会恰当地拒绝别人。

一些青少年认为如果拒绝了同伴的要求(如游戏邀约),下一次同伴可能就不会再邀请他了;有的青少年想要讨好他人,同伴的负面评价和不满会让他们感到自责,怀疑和否定自己(Blanton & Burkley, 2008)。

图源公众号knowyourself

青少年顺从朋友的意愿和要求,只是为了避免当下的冲突或者之后可能遭到的惩罚,此时,不拒绝就成了同伴关系中的一种“自我保护”方法。

但是这种不拒绝从长远来看是有坏处的:

首先,长期不拒绝会让双方陷入一种相互依赖的关系,同伴关系变得畸形;

其次,无法拒绝的青少年,内心总处于一种“想拒绝却无法拒绝” 的煎熬之中,时常感到焦虑、自责,感觉无法掌控自己的生活;

最后,不拒绝网络游戏等风险性活动,最终可能导致个体网络成瘾,危害身心健康。

4青少年应当如何应对?

主动选择同伴

你可能会担心自己不玩游戏会被同伴群体拒绝,首先应当想清楚的问题是什么样的朋友才是真正的好朋友,什么样的朋友关系才是积极的。

积极的同伴关系应该是平等的;不是一方刻意迎合、讨好对方的。和好朋友相处并不需要处处顺从朋友,可以提出不同的意见来与朋友讨论,而不是其中一个人一直说“好的,好呀,就听你的”,这样的关系是畸形的、无法长久的。

同伴之间是相互接纳的。他/她是和我这个人交朋友,而不是因为双方有完全相同的兴趣爱好。你应该明白即使你不玩游戏,真正的朋友依旧是欢迎你的,接纳你的,这样的朋友才是值得交的好朋友。

拒绝同伴不合理的要求

图源网络

要学会合理有效地拒绝不合理的同伴要求,以下是一些具体建议:

1)诚恳地说明理由

在拒绝时要真诚地说明理由,说明自己为什么不能去玩游戏,直接说出真实的原因,不要用不可信的借口。这种方法要求你立场坚定,态度柔和,让朋友们感觉到这次拒绝是有原因的、可以接受的,只是这一次不能参加朋友的活动,而不是以后的群体活动都不参加了。

2)提出另外的建议

为了让朋友们更加愿意接受这次拒绝,你可以提出另外的建议。比如,“我们已经玩了 5 局了,再玩就腰酸了,要不我们去打会篮球吧!” 同伴约游戏是为了和朋友在一起度过快乐的时光,既然是在一起比较重要而不是活动更重要,选择更适宜身心的活动无疑是更好的。

3)拒绝他人的小技巧

a. 不要轻率地答应对方的请求

在做出回复前需要思考自己目前最重要的事情,不要轻率答应,否则之后会难以拒绝。

b. 不要过度道歉

尽量不要一直道歉,这样会给朋友一种“你不陪我玩是你的错”、“本来就是你应尽的义务”的错觉。

c. 非语言的技巧

正视对方,语气平和,情绪稳定,用身体语言传达出坚定、平静和放松的信息。你可以在日常生活中多加练习,在下一次犹豫不定、无法拒绝的时便可以熟练运用。

寻求家长的帮助

青春期正是青少年从家庭关系转向同伴关系的关键时期,但是绝并不是父母退场的时刻。家长由于其自身更丰富的阅历和经验,可以为你提供支持和温暖,帮助缓冲压力。青少年可以向家长请教与同伴相处的技巧,拒绝不合理请求的技巧。积极寻求帮助是强者的表现,是对自己的生活负责的表现。

总结

有时候,为了合群、为了维持友谊,我们会被迫做出某些选择,这些选择并非出自我们本意,我们也可能并不享受,甚至感到焦虑和厌恶。网瘾亦是如此,因为同伴压力而加入网络游戏的队伍,无法抽离。其实,只要认识到问题,掌握技巧,勇敢地说不,就可以离开友情的桎梏、网瘾的束缚。

参考文献

Blanton, H., & Burkley, M. (2008). Deviance regulation theory: Applications to adolescent social influence. In M.J. Prnstein & K.A.Dodge (Eds.), Understanding peer influence in children and adolescents. New York: Guilford.

Iwamoto, D. K., & Smiler, A. P. (2013). Alcohol makes you macho and helps you make friends: The role of masculine norms and peer pressure in adolescent boys’ and girls ’alcohol use. Substance Use & Misuse, 48(5), 371-378.

张锦涛, 陈超, 刘凤娥, 邓林园, 方晓义. (2012). 同伴的网络过度使用、网络使用态度及网络使用的压力与大学生网络成瘾的关系. 第十五届全国心理学学术会议论文摘要集. 北京: 中国心理学会.

郑爽, 张骊凡, 席雨, 曹仕涛, 姚梅林. (2018). 志愿者服务经历与退出意向的关系: 基本心理需要满足和同伴规范的作用. 中国临床心理学杂志, 26(6), 1163-1167.

邹泓. (1998). 同伴关系的发展功能及影响因素. 心理发展与教育, (2), 3-5.

策 划:方晓义

撰 稿:李忻奕

编 辑:罗 亚

美 编:纪圆媛