为什么我总会卷入自家爱豆的骂战? ——青少年偶像崇拜与群体极化的作用

作者:婚姻家庭研究咨询中心 婚姻家庭研究与咨询中心

北师大中国婚姻家庭研究小组

我们隶属于北京师范大学发展心理研究院,专注于中国婚姻与家庭研究,致力于将实用有趣的学术成果分享给大家。本期作者

文艺达

北京师范大学心理学部2017级本科生

中国婚姻家庭小组成员

故事的开头,让我们先来看看下面这个情景:

明星A和明星B一起参加一档综艺节目,A和B的粉丝们一边看节目一边在弹幕区发表评论。

A粉:A哥哥太棒了!这么难的游戏一遍就通过了,姿势还那么帅!awsl~

B粉:A成天就知道抢镜头,刚刚那个游戏还不是我们小B把机会让给他的。

B粉:对啊,嘚瑟什么呢。作!

A粉:我A哥是凭自己实力出镜,不服?有本事B也去争取自己的镜头啊。

A粉:就是!守护全世界最好的小A!

B粉:呵呵。

B粉:他们又开始了,真恶心。

A粉:B没什么表现的机会,就不给人好脸色看,之后游戏也不好好参与,不喜欢。

B粉:谁要你喜欢了?废话真多,不爱看就滚!

A粉:自己要来上节目,还不让人说了?

A粉:就是!怕人说就趁早退出这个节目。

B粉:A的粉丝都是脑残吗?

B粉:可不是嘛,一群弱智在那儿嘤嘤狂吠。

A粉:呵,B和B的粉丝都是一个德行,又没实力,又没礼貌。

A粉:B除了会买热搜还会什么?

B粉:???

B粉:要不是隔着屏幕,我现在就上来揍你了。

A粉:来啊!不来你是我儿子。

A粉:一群弟弟。

B粉:我**

A粉:*

……

(上述小剧场为编者个人杜撰,并非节选自真实的明星和事件。请各路粉丝勿对号入座,如有冒犯,属实抱歉。)

不过尽管是杜撰的,相信大家看完之后还是有一种似曾相识的感觉,因为我们平时在生活里确实非常容易见到各式各样的粉丝骂战,有的朋友也许甚至还曾是“战争”中冲锋陷阵的小兵。

青少年在追星的过程中,这种为了捍卫偶像的声誉和地位“挺身而出”的行为时常有之。这种现象往往见于网络而非现实世界,往往声势浩大而非孤身作战,往往最终双方面红耳赤咬牙切齿扭打作一团,而绝不会握手言和。

那么到底是什么样的力量将平日里善良单纯的青少年粉丝群体变成嗜血的“斗士”厮杀在一起呢?一个非常重要的原因就是“群体极化”(group polarization)。

什么是群体极化?

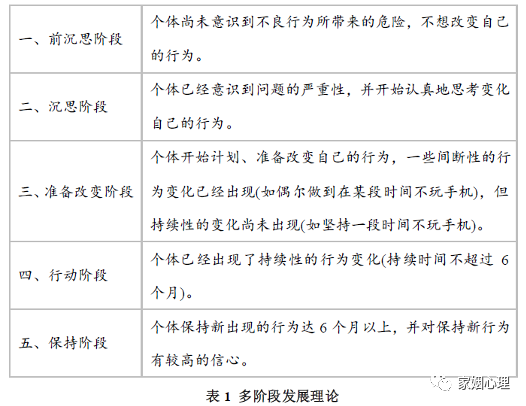

群体极化是社会心理学中的一个概念,指的是拥有相同观点倾向的人通过群体讨论之后,更加固守原有观点且变得更为极端的一种社会现象。美国学者James Stoner在验证群体决策时最早提出了“群体极化”的概念,指“群体中原已存在的倾向性通过相互作用而得到加强,使一种观点朝着更极端的方向转移,即保守的更保守,冒险的会更冒险”(Stoner,1968)。一般来说,群体极化有以下三个特点(盘敏,2014):

1.群体讨论后形成的意见比之前所持的意见更为极端,也比群体内单个成员所持的观点更为偏激。

2.群体内部的意见趋向统一,成员通过放弃自己的异议来减少意见多样性,最终形成内部抱团、互表忠诚的意见共同体。

3.不同群体之间的差异增大,分歧加剧。

我们结合这三个特点再来反观粉丝之间的骂战(以篇首的模拟情境为例)。其实最开始的时候双方粉丝的情绪并不激烈,只是在为自己的偶像发声,顺带轻轻吐槽了其他明星;然而随着“吐槽”的进行,越来越多的人参与到这场两派的“争斗”之中,双方的底气就越来越足,内部信念越来越统一且走向极端——那就是“我们的偶像更好,粉丝也比你们更好,我们要斗赢你们”,“非我族类其心必异”的观念逐步统治了两方群体,导致双方之间的分歧变得不可调和,粉丝的心理弹性和对外界事物的接纳度被愤怒所取代,最终失去理智彻底沦为骂街的现场。

我们反过来想,假如只有两个人,同样地吐槽彼此的偶像,结局恐怕不会发展到这个地步。恰恰是因为群众的力量把每一个个体的观念收束到了一起,看到许许多多志同道合的伙伴和他们站在一起,于是放大了他们维护偶像的意愿,放大了被吐槽时他们感受到的冒犯,放大了他们为此产生的愤怒情绪,“战争”才会爆发。

如此一来,群体极化的危害已经是显而易见了。从个人的角度看,群体极化会让人变得固执和偏激,看待事物的角度变得单一狭隘,接纳相异事物的能力急剧缩减,更易情绪化和做出不理智的行为。从社会角度看,群体极化一方面会制造和激化许多社会矛盾,导致社会生活动荡和不稳定;另一方面它会大幅降低社会群体思维行为的多样性和包容性,固步自封,阻碍社会发展。

我们为什么会被群体极化给操控呢?

对于群体极化形成机制的解释,现在相对公认的有两大主流理论,即社会比较理论 (Social Comparison Theory) 和有力论据理论 (Persuasive Argumentation Theory)(夏倩芳&原永涛,2017)。

1、社会比较理论(SCT)

社会比较理论(SCT)认为,群体极化是人们渴望被群体接纳和理解的结果。为了被群体理解和接纳,个体必须不断观察其他人的社会表达,并且按照群体和社会所认可的准则持续地修正乃至重塑自我认知和自我表现,最后形成与他人相似又略倾向极端的态度和立场;在这个过程中,自我表现策略发挥了决定性作用(Myers,1978)。

2、有力论据理论(PAT)

有力论据理论(PAT)认为,群体决策过程中的信息交流使得人们接触到更多、更新的论据,人们对这些论据以及此前所掌握的信息进行衡量和判断,从而形成态度和立场在不同方向上的偏移或者在同一方向上的强化;这些可能造成态度改变的信息的劝服力,通常取决于效度、可接受性和新奇性(Vinokur等,1977)。

对于青少年而言,正处在持续发展人格和探索自我同一性的阶段,一方面更加渴望被群体理解和接纳,另一方面更加需要他人的观点信息为自己的判断提供支持,因此他们就更易被众人的意见和情绪所裹挟而陷入群体极化。

看到这里,你是不是觉得要当一个安安静静默默关注偶像的粉丝好难?是不是感觉“饭圈”之水深似海,互骂互撕逃不开?是不是悲观地认为追星一定会将青少年引向固执、狭隘、极端的深渊?

但其实,大家不用过于担心,不必把追星和追星族看做洪水猛兽。尽管我们已经了解到群体极化的可怕力量和危险之处,了解到它有可能会突然加身于这一群涉世不深的年轻朋友,但人们自身的人格特质会影响他们在追星时的行为方式。

一项关于中学生偶像崇拜特征的研究(李强&韩丁,2004)将中学生的偶像崇拜分为三个类型:感性型崇拜者、中性型崇拜者和理性型崇拜者。

其中,感性型崇拜者常常主动谋求关系中的主动和关键性地位,有支配和控制他人的欲望,这种崇拜者在追星时的非理性也是最强的,最容易被卷入群体极化的漩涡;而相比之下,中间型崇拜者的退缩和逃避、理性型崇拜者的冷静客观,都会让他们在面对群情激奋之时保持一定的克制,与那些夹枪带棒的言辞保持一定距离,而不会因为听到别人的声音就盲目冲上前去兴风作浪。

最后说两句

走进了5G时代,网络使用者的年龄限制进一步下降,越来越多的小朋友在各种平台之间穿梭流连,爱豆们的青少年粉丝群体也由于网络的便利而日益庞大。

编写这篇文章的目的,一是希望年长一些的朋友们能更客观地看待网络上的各种骂战,少一些归咎,多一些包容,至少不要用自己的唇枪舌剑去为这场战斗添一把火。二是希望青少年朋友们能把对自家偶像的爱和善意分一点点给身边人或是陌生人;另外,当遇到不太友好的弹幕的时候,留给自己五秒钟时间冷静,然后你就会发现——嘿,那条弹幕已经飞走啦!